无锡近代女性园林文化研究

2024-10-20杨笑之

摘要

近代是我国园林现代化进程中重要的转型阶段,但其中的女性身影由于历史原因常被忽视。为深入探讨近代女性的园林实践,丰富女性园林文化研究,以近代的代表性城市无锡和其女性群体为研究对象,采用文献与图像分析结合的方法,对女园主造园的社会背景、设计表现和运营进行分析与解读,并关注女性的身份变化。研究发现:受平等自由的思潮引导,女性选择教育空间作为园林实践的基础,吸收新式教育内容,融合新的规划设计元素,展示转型时期的复杂性;女性主动以自己而非家庭中男性附庸的身份,逐渐从后宅园林进入更广阔的社会空间;近代无锡的女性园林实践仍处于早期,女性参与度较低且参与的园林类型较少。女性园林活动可视作社会人文发展的窗口,女性认知的转变具有划时代的意义。

关键词

女性;园林文化;现代化;教育空间;独立意识;无锡

中图分类号:TU986 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.004

文章编号:1671-2641(2024)03-0023-08

Abstract

Modern China represents a crucial transitional phase in the modernization of gardens, yet the contributions of women have often been overlooked due to historical factors. To deepen the exploration of female garden practices and enrich the study of female garden culture, this paper focuses on the representative modern city of Wuxi and its female community. Employing a combination of literature and visual analysis, the study examines the social context, design expression, and management of gardens by female garden owners, with particular attention to changes in their identities. Influenced by the ideals of equality and freedom, these women chose educational spaces as the foundation for their garden practices, incorporating modern educational content and new planning and design elements, thereby reflecting the complexities of this transitional period. They gradually asserted their identities, moving from the confines of private garden spaces into broader social spheres, independent of the male figures in their families. However, female garden practices at this time remained in an early stage, characterized by low participation and limited diversity. These activities can be viewed as a window into the socio-cultural development of the period, with the shift in women's self-perception holding significant historical importance.

Keywords

Female; Garden culture; Modernization; Educational spaces; Independent consciousness; Wuxi

文章亮点

1)结合城市特定时期的社会语境分析园林文化;

2)研究单一城市园林文化的复杂性和特殊性是加深园林历史研究的方式;3)女性园林活动可成为观察社会人文发展的窗口。

“文化”被认为是人类在整个社会和历史发展过程中创造的物质财富和精神财富的总和[1],强调普遍性和全面性。园林跨越多个文化范畴,内涵丰富,是社会重要的物质指示形式,是社会史的一部分。柯律格(Craig Clunas)提出,社会语境下造园实践和使用传统的总和可用“园林文化”一词概括,作为更全面解读园林的方法[2]。园林文化应涵盖3个部分内容:园林的社会语境(将园林置于更大的社会范围,避免片面判断),创造和维护园林过程中所涉及的各种影响和资源,以及园林实践产生的社会影响。基于园林与女性相互映射的情感联系,女性作为园林的主要使用者和管理者,一直在推动园林文化的变化[3~5]。因此,女性作为实践主体而产生的一系列园林文化,可归纳为“女性园林文化”。在我国近代社会剧变的政治和文化思潮中,园林文化也经历了转变。女性认知的更新和经济社会地位的提高使其脱离男性附庸的身份,逐渐从私密的后宅园林进入更广阔的社会空间,吸收新设计元素,立足社会需求,以城市主人的身份参与园林建设,建造女性主导下的园林空间。

女性与园林的研究自2008年进入中国园林研究视野后不断受到学界关注,但一般只侧重女性园林文化的其中一个部分。相当多的论文基于女性视角,使用园记、文学或者绘画中的园林,讨论了园林与女性群体在审美和情感角度的相似属性以及行为上的相互影响,尤其关注女性对园林空间设计的影响,认为提高对园林中女性的认识有助于全面地理解历史园林的营建、使用和管理,对于当下的园林设计具有显著现实意义。例如刘珊珊等[3~4]透过女性视角,认为传统园林中存在“女性世界”,指出女性作为园林管理者,其人生各阶段的活动如教育、娱乐、夫妻相处和被供养等都与园林空间密切相关,女性的审美和情感投射都影响了小空间的改动。邱巧玲等[6~9]讨论女性行为和活动对于私园设计营建的影响,也因此衍生出园林设计应考虑女性心理和生理尺度等研究角度[10~11]。这类落点于园林设计的讨论已经相当成熟,笔者不再赘述。但这些研究更多关注传统园林物质空间与女性的关系,即使添加时间维度,在分析背景时也常弱化社会语境,对女性生活背后隐含的社会空间和社会关系与传统园林空间的联系的研究仍显薄弱,无法更为全面地解读女性之于园林空间的深层含义[12~13]。

关注社会语境与影响的研究,则常常对园林的创造过程与维护一笔带过,如对女性园林空间的研究。在本文中,女性园林空间是以女性为主要建立者或使用者的可支配物理园林空间[14~15]。自东汉班昭著女诫,顺从、卑弱的女性印象一直存在。园林空间中也存在一定的性别隔离,女性空间的占比较低。自唐宋游园兴起,女性对园林空间的使用权扩展至公共园林[16]。周向频认为,晚明社会中园林空间作为体现自由与禁锢的窗口,展示了女性群体的审美观念与需求,不仅为晚明私家园林风格带来些许变化,也极大影响了当时女性的家庭角色与社会地位[17]。徐飞飞和周林通过空间理论确认了由于近代转型引起女性群体身份认知的改变,女性在园林内的可达空间得到扩展[5],并认为女子教育是园林研究的重点[18]。这些讨论关注江南女性的园林空间扩展与社会地位的关系,因其未展示女性实践和空间使用的细节,缺少实践证据,同样无法充分展示女性园林文化。

本文采用女性园林文化为主题以避免单一讨论视角,将女性影响园林营建的实践过程与社会语境结合,来讨论女性在园林实践中的社会学影响。本文将无锡女性的园林置于特定时间和区域的社会语境中,关注园林建设,讨论无锡女性园林空间在使用和实践中的复杂性,凸显无锡近代女性园林的特征和社会意义。

依靠对时代的敏感度,无锡近代变化显著,园林建设出现高峰。因中西结合的设计思想和实践,无锡近代园林拥有独特地位。本文选择研究单一城市,简化历史社会语境,避免概括性叙述造成的认识误差。虽然无锡女性园林在江南地区并不绝对优秀,但仍可作为众多普通城市的代表。此外,本文将集中关注近代,尤其是20世纪上半叶,基于社会思潮带来的影响,通过研究园林的设计与运营,深入探讨无锡近代女性园林空间实践和影响,丰富女性园林文化研究,并思考园林中的女性在社会发展进程中的身份变化。

1近代无锡的女性觉醒与园林文化

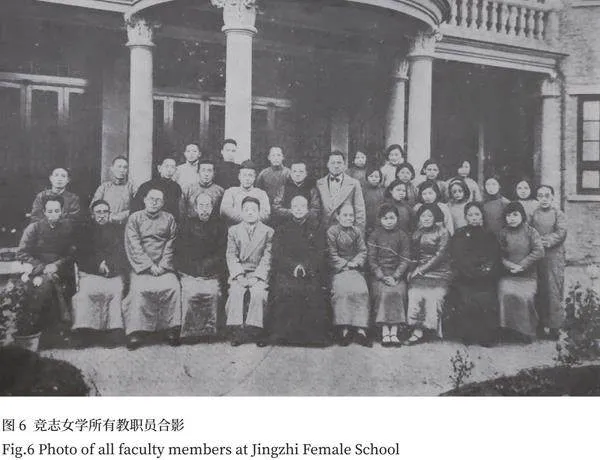

无锡近代的城市工商业发展为女性地位的提高和园林的建设提供了经济基础。自明代起,无锡便借助漕运逐渐发展成了米、布、丝码头,随之达到了造园的第一次高潮。19世纪下半叶,太平天国运动对无锡旧的农业经济体系造成了毁灭性打击,加之京沪铁路的通车加速了无锡的工商业发展,无锡经济逐渐赶超常州[19~20]。受到“扩散-制约”效应的影响,无锡取代苏州与上海建立联系,成为新的世界经济贸易体系中的一环。无锡发展较快的纺织业与缫丝业[21]中的主要手工活动属于传统的女性家庭分工,凭此优势,女工人的身影迅速增加。社会工作机会和收入的增加为女性走出内宅并进入更大的社会空间提供了经济基础(图1~2)。

同时输入且被广泛接受的,还有追求平等自由的家庭和社会权利的思想,其成为女性力量的社会基础。近代女性地位的觉醒是当时救国图存的社会需求所决定的,约可上溯至明清以来江南地区的经济繁荣。晚明社会动荡导致礼法的约束力不断下降,商品经济空前发展所带来的物质基础,使部分女性在社会性别和阶级方面已经开辟了自由生存的空间[22]。以东林党人及其后学为代表的社会舆论权的增加和对传统儒学的质疑、批判,又从侧面建立了女性文化生存空间[23]。晚清时更加严峻的社会政治情况和自由平等思想的输入再次加速这一进程,梁启超将打破性别禁锢的思想提升到有利于社会的程度[24]。女性的力量开始被承认,作用被凸显,以“独立的”“个人的”为前提的女性思想随全球化进程扩大。例如岭南羽衣女士借19世纪俄国虚无党女杰苏菲亚的故事来让天下的妇女扬眉吐气,希望求得平等自由之乐[25]。即使社会下层女子也受到了鼓舞,例如《女学生》中的乡间孤女效兰学习新学,号召大众共同努力,不仅拯救妇女于黑暗,还创办了女学和女国民军,希望国能自救[26](图3)。女性空间的拓展不再局限于特定社会阶层,也不再强调家庭的归属,女性则是以个人名义进入社会公权舆论。

在经济提升与平等自由思想的双重影响下,更多有意识地将女性作为使用主体的园林实践出现。新材料的输入,以及自治和平等的设计理念改变了传统园林设计,出现新的表达形式,并促进了无锡近代私园的开放与城市公园的建设[27]。在19和20世纪交汇的10年中,竢实中学招收了女学生,成为无锡男女同校的第一处实践场。1905年,夏冰兰和丈夫侯鸿鉴创办的竞志女学校,开创了无锡最早开办女子幼儿园和女子中学的教育历史[28~29]。受到父亲办学思想影响的旧贵族张浣芬在1907年利用自己的嫁妆先在宅中设立女学,4年后在横山南麓建立了桃园,用作教学和植物试验场地,并亲自授课。

2 近代女性园林的特征

2.1 新旧教育结合的园林空间

从清末到民国,公园的建设以及学校对性别限制的放松,使得女性相比于明清时期获得了更大的社会空间。女性在无锡园林发展中的实践,以教育空间开始。

园林中女性的身影和活动虽然常被忽视,但也能被寻到痕迹。而教育空间,尤其是高级别的、决定社会地位和公共事务参与度的书院园林几乎没有女性的身影。1903年,清政府颁布《癸卯学制》,规定“家庭教育包括女学”。这为开办社会意义上的女学而非家庭私学打开了禁锢[24]。梁启超、侯鸿鉴都认为,为发动更广泛的力量,兴办教育和放足是解放女性的前2个步骤,是知识技能和身体素质提升的双重基础[30]。除社会需求的紧迫性外,封建时期女性在园林中的一项重要活动便是接受来自母亲和夫子的关于家政事务和明理的教育,晚明以来形成的“才女”标准与闺塾师的普及[22],都显示走出家庭后,教育类实践是女性较为熟悉的选择。

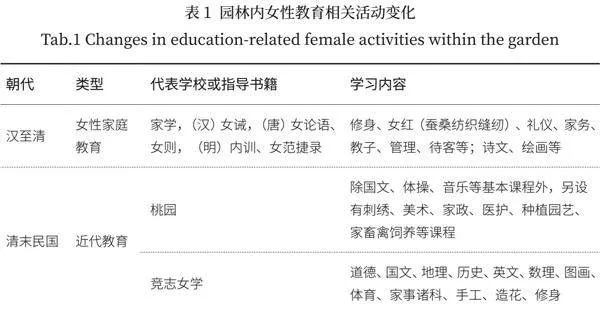

虽然接受教育也是传统园林中女性活动的组成,但教育内容在此时发生了变化,新的教育课程被引入。侯鸿鉴提到近代女性教育的目的在于“改良女子家庭习惯,藉为生活之谋,俾毕业后在家负教育子女之责,服务任小学教师之职,破寄生之旧习,谋自立之新基”[31]。处于社会转型过程中的桃园女学具有明显的改良性质,课程的设置并没有完全脱离旧时期为女性定制的家庭内工作,注重学生以女性特质为基础的修养、能力的提升以及眼界的开阔,非常注重农业生产相关的课程和园艺,因此桃园又被称为荣氏女学植物试验场。张浣芬还为女校引进莱亨鸡(Leghorn chicken)、昂古拉长毛兔(Angora rabbit)等,并把这些优良品种扩散到农家。相较而言,竞志女学采用新的教育模式并设置相应的课程,添加英语、数理等全新课程;同时,仍旧保留部分专属女性的课程,如家事、造花[32]。其他男女同校的课程设置与之类似,近代女子教育呈现出新旧结合的趋势(表1)。

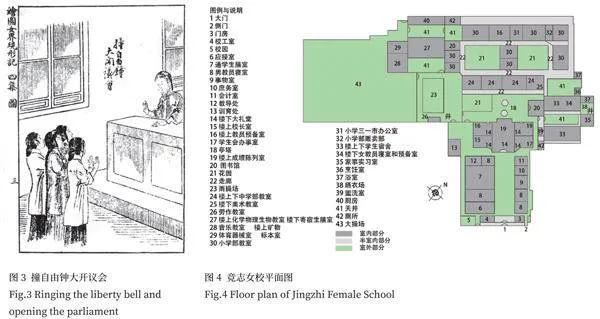

课程的设置影响了学校的总体布局,更多的新课程加入以及配套设施的建立,使学校房间数量增加,功能划分更加细致,相较封建时期的因单一类课程和儒家仪式形成的庙学制书院形式更为复杂(图4)。空间的礼仪秩序性和等级性下降,仪式和教学轴线不再突出。

康有为、梁启超、蔡元培主张“德智体美劳”和“美育救国”,科目和年级的增加使得教室数量明显增加,例如需要特殊教学器材的生物、化学、物理、美术、烹饪、音乐教室和体育器材室。另为满足体育类课程的需求,还需建设操场。教室、休息室、准备室、自习室和操场等学生主要的学习空间和生活空间穿插布局,有利于学生的交流,减少学生日常穿行校园的频率,避免因学生增多、年级增加而引起或提升冲突。相似地,必要的厕所(男女厕)、浴室不止建设1处,还增加了方便学生购买学习和生活用品的贩卖室。除此之外,教学提倡接触自然,花园便是早期书院园林中有意规划改良的功能区,例如桃园中有植物试验场和养殖场,且学校常组织学生去惠山等风景区春游,寓教于乐。天井和走廊是江南建筑中连接各主要空间的常见组合,可增加采光和避免江南雨季室外行走引起的不便。近代校园还保留并建设雨中操场,方便雨季活动,如秦氏公学[33]。

2.2平等、自由的园林设计理念

在无锡传统历史园林空间中,女性所在的空间常常是远离正门的、难以到达的、附属的。在被严密保护的外衣下展示出社会对女性“独立人”属性的不认可以及明显的男女等级差异。例如,愚公谷园林的最深处庭院为女性和仆人的居所,设计单一,且女性活动空间被限制[34]。近代的设计中,虽然旧的设计惯性仍然存在于园林空间,但园中的性别或等级的划分已经逐渐减少,设计思想已经发生了变化。

张浣芬建立的桃园延续了旧有的园林规划和植物造景习惯,这与其原本旧贵族的出身和贵族寡妇的身份密切相关。桃园位于横山南麓,在夫家荣氏梅园的东边,荣氏家族宅群的西边。选址非常保守,并没有脱离夫家势力的范围。植物试验场设立的主要目的与梅园建设时收集梅花品种的初衷也十分相似。桃园基址为山林地,并未作较大改动,主要修建了石蹬道。平面布局为自然式山林园,畹芬堂则建于园中较高且靠后的位置,是最能体现主人设计思想的部分。在主厅畹芬堂前,种植有女贞Ligustrum lucidum,女贞的意义有“贞守之操,故以贞女状之”“故清士钦其质,而贞女慕其名,或树之于云堂,或植之于阶庭”[35]。作为传统园林中常用于表达坚贞品德的树种,女贞的使用在设计形式上也是保守的。不同的是,此时以树代人,淡化性别,表示女子也可以社会独立人的身份行使传统社会中只有男性才拥有的权利。联系“女贞”二字与女子品德的关系,此树种的应用同样是女性对权力回归的声明。植物存在的多面解释,或可最大限度减轻性别冲突造成的负面影响。

桃园更专注于贵族家庭内部的女学,由于学生数量少,性别之间的平衡不太明显。多数学校设计的性别空间以及等级空间已经被弱化了,无论是女校还是男女同校,学校的平面布局中都没有强调性别的差异。邱巧玲曾总结,女性空间通常位于宅侧或者后面,且有单独出入口保障其隐私与安全,且小姐楼的设计划分出独立的女性生活空间,休息座椅和戏台的设置考虑了女性出行的不便[6]。门具有礼仪性,强调正式与地位。近代园林中“备弄”这种明清时期江南常见的女性和仆人通道不再出现,男女通过同一处门进入学校,学生的教室也不因性别区分使用,性别之间的隔离被打破,所有的公共空间女性都可进入(除男寝、浴室与厕所)。休息室的使用虽然提到了男女之别[34],但并没有提到休息室与其他空间的可达性,以及因性别导致的空间尺寸等差异,布局也没有“女子在内”的传统倾向。

另一点便是空间中社会等级的削弱。此时仍有学校保留着孔子像和入学时对孔子像的致敬仪式,但是在平面图中已经完全没有类似于孔庙的彰显阶级的空间,取而代之的是代表公共舆论的礼堂。

2.3 新设计元素与新材料的使用

女性园林空间中新的规划方法和设计元素在功能需求改变和新材料技术引入的基础上出现,与无锡同时期建立的近代园林十分相似。传统与新观念的结合现象仍不同程度地存在。

由于西式课程的引入,空间有意识地中西结合,建立植物空间和运动场,以适应园艺教学和美化的需求[36]。

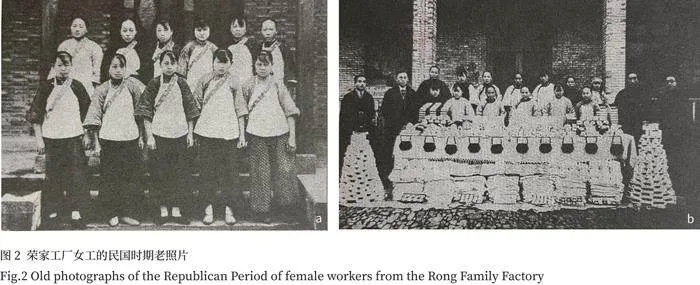

桃园中的建筑仍为传统建筑模式,而竞志女学中,除花廊和篱笆隔断之外,校门、教学楼、宿舍、纪念塔和亭子都已经采用西式风格,与传统形式区别明显。教育范围的扩大和学生的增加,自明代知识分子阶层向社会下层流动起便一直存在,因此,校舍的扩建屡见不鲜。至民国,由于性别不再被限制,学生的增加较先前更为明显,加之新建筑技术的使用,教学楼和宿舍常采用多层建筑形式,如无锡第一高等小学最高建筑有4层[37]。校门装饰、门窗、花廊、栏杆式样中的铁艺和拱券则是区别于传统建筑的材料和设计元素。同时,仍保留有中式图纹,例如亭子格栅上的席纹、栏杆的直棂。

虽没有植物的相关记载,但从图5中可大概看出有侧柏Platycladus orientalis、梧桐Firmiana simplex,以及可能有槐Styphnolobium japonicum、杜鹃Rhododendron simsii等。同时,植物被有意识地进行搭配,如图5以攀援植物、小灌丛与大乔木形成垂直搭配。植物的郁闭度较低,也区别于传统园林“藏”与“隐”的理念。但在植物的种类选择上,总体不如同时期其他园林般注重新植物的引进和种类的丰富度,例如无锡公花园引入樱花Cerasus sp.、洋枫(鸡爪槭Acer palmatum)等。尽管有作为植物试验场而建立的桃园,但与兼具大众美育、审美价值和经济价值的植物专类园(梅园)和植物园(如鼋头渚陈园)相比,所有女性园林对于植物的重视程度较低。

3 女性身份和认知的转变

近代女性作为独立个体的身份特征更为明确。在以男性为主视角的记录体系中,女性往往是被观察者和被隐喻的对象,借女子口吻以夫妻比君臣或上下级是常见的表达[38]。女性少有独立的身份,以某某之妻、之母、之女的名义生活,例如《女范捷录》的作者,以王集敬妻、王相母亲的身份著述。清代无锡的女文人集,也是通过其丈夫或者弟弟得以出版。相较而言,即使是相对保守的畹芬堂,也以张浣芬自己的名字命名。由此,相比于之前,近代女性敢于彰显个人身份的主动性已经明确地体现出来。

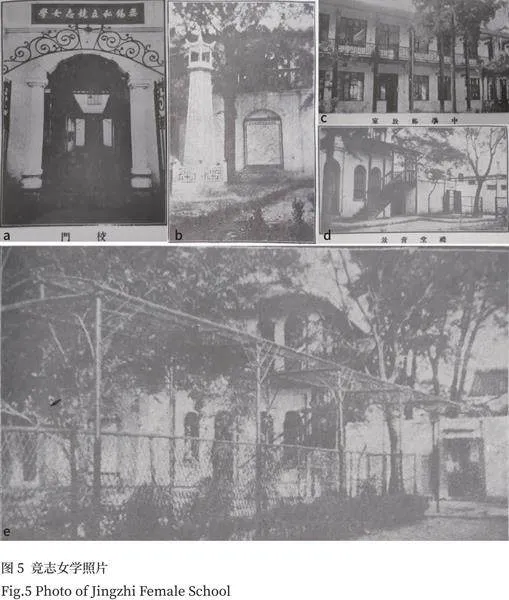

甚至,由于近代时局的紧迫性,近代女性更进一步地走出家庭空间,进入社会空间,并展示其女性身份和能力。竞志女学中的女教职员与男教职员一同展示其作为教师的个人身份,享受与男教职员相同的育人权利。但即使是平等的地位,女性空间仍然在客观上受天然的隐形挤压。从所有教职员的合影(图6)来看,女教职员在人数上与男教职员持平,但右侧的女性占据的性别空间明显少于男性,且身体重叠度高。无论是集体还是个人,无论是由于女性内敛的性格还是初出社会的谨慎,女性的空间仍然受一定程度的隐形挤压。

女性具有独立个人认知后,在园林中的表现则体现在其对于园林使用、建设和管理的主动性与掌控性上。近代之前女性可以出现或使用的私人园林空间是有限的,女性在园林空间中是依托于家主(男性)的使用者和管理者,尽量不与非丈夫和非血缘关系的男子使用同一私人空间[39]。近代,这种情况大幅度改变。至1908年,就有胡氏、竞志、振英等近20所女子学校和女子理科研究会在无锡的各市镇开办,在校女生达六七百人。1932年,江苏省立徐州女子师范学校校长俞钰曾做过调查,内容是女生所占学生的比重,其报告显示,无锡女学生占比达到37%,不仅远高于苏北宿迁、丰县等县,也高于上海的34.75%[31]。另外,公园等无性别差异空间建设的初衷是“天下为公”的民主主义思想,可以看作是唐宋以来公共性质园林群体游园之风和明清以来私园开放的进一步发展。女性对于公花园的使用是不需要被额外的规则束缚的,也不需要存在心理负担。罗星海指出,在中西方文化的碰撞下,近代公园中出现了一系列领异标新、前卫新奇的文体活动,远超“四季赏花、暑夜纳凉”的休闲功能,成为苏南地区各类文化现象萌发的“展台”[40]。虽然女性个人没有公园的控制权,但从自治角度看,公园归属于全体市民所有,从法律层面赋予了女性使用公园的合法权利。女性园林空间得以运行的重要基础是由女性主持和参与的资金投入。因此在经济开支庞大的园林建设中,女性的独立认知和园林实践首先由中上层女性实现[24]。张浣芬桃园建立资金来自个人妆奁和继承的遗产,并首先于宅院进行了4年过渡。之后的维持资金除来源于田租收入、首饰典当收入外,“还把上海荣广大花行﹑无锡南宝康当典(其丈夫生前所入股经营属于其名下)的官、红利,提取部分出来作为日常使用的经费”①。竞志女学的资金来源则以侯鸿鉴和夏冰兰夫妻二人资产和收取的学费为主,同时兼有一些自治政府和社会的捐款(表2)[32]12。早期资金的来源并非女性独立承担,但进入1920年代后,女性担任校长已经不再稀奇,资金的使用和筹集不再需要以其他男性名义为担保或者为主要投入。例如诸希贤女士担任县立女子师范校长的5年间(1924—1929年),购置校基、新建楼房12幢,费用2.5万银,不用政府一分钱[24]。

近代的无锡女性已经逐渐转变为园林空间的主要使用者、建立者和管理者,其女性身份以及完整的名字被记录,形成了独立的身份特征。

相较于女性的个人认知,其形成的社会认知更能丰富此时以及历史上的女性园林文化。女性园林和其他园林空间一样,面临近代社会的动荡,因此,女性园主源源不断地参与到社会公共事业中。《女学生》中的乡间孤女学习新学,通过演讲号召大众努力,创办女国民军的活动,都是女性开始参与社会事务的表现。

在近代后期救亡图存、全面动乱的背景下,女性园林空间成为政治和爱国主义运动的场所和教育的基础平台。女性园林空间的建立和新思想与新知识的传播,使女性进入社会并开拓出更多空间成为可能。桃园因办得颇有成果,引起了荣德生的重视。1925年“五卅惨案”后,荣氏女学投入爱国主义运动。战争开始后,无锡红十字会设立一批妇孺安置点,其中第三安置点在小娄巷县立女子师范学校,校长为诸希贤,第八安置点在荣氏女学,校长为张浣芬[41]。近代女性完成了从家内照顾亲人走向家外照顾社会的过程,成为“女公民与国民之母”[42]。近代的女性园林文化以社会责任感为思想核心,以自由平等为造园和使用的前提,从而在一定程度上成就了独特的近代园林文化,扩展出新式教育、公众娱乐和救援治疗的维度。

值得注意的是,这2个例子的时间线表明,新影响的程度并不是一直在加深,这与女园主的经验、观念以及社会自治程度密切相关,显示出新旧过渡的复杂性。此时的女性园林实践仍然处于早期,数量稀少且集中于社会上层,女性参与建设的园林类型和参与程度也有所不同。尽管女性获得了思想和认知的独立,但在更广泛的社会空间和社会阶层中,由于继承权的劣势,女性更难快速获得资金,因而客观上,女性的园林物理实践仍然在很大程度上被男性所掩盖。

4 结语

通过对近代无锡2处女性建设的园林进行讨论,发现:特殊的、变化剧烈的社会背景产生了女性独立的园林实践,引起了女性园林空间不同程度的转变以及近代园林文化内涵的增加。女性或者去性别差异的教育空间是最早被近代女性注意并着重建设的空间;空间的布局受到社会新思潮的影响,并与新式教育体系相配合,新的设计形式、材料被规划和使用;同时,女园主在近代园林实践中丰富了园林空间中公众娱乐、救死扶伤的文化内涵。此外,尽管近代女性园林实践存在一定的新旧结合设计和思想局限,但是依旧成为后世女性参与社会实践的基础。女性不只寻求教育园林空间中两性之间的平等,而且快速向更广泛的社会空间进发,在更广阔的社会空间中寻求更独立的身份特征。从综合活动的拓展,资金的来源和社会事务的参与度来看,近代园林空间中独立的女性身份特征被塑造,女性不再是丈夫或者男性的附庸,由附属使用者、代管者、被观察者、被隐喻者,逐渐转变为建立者、主要管理者、主要使用者,并且其女性身份以及名字被完整地记录。

女性的认知转变,即跨越园林空间设下的界限,拥有划时代意义,产生了连通社会价值的女性园林文化。她们的勇敢为社会转型时期江南地区女性园林建设的实践探索和今后的活动奠定了初步的基础。但由于新思想和新技术的引入是间接的、缓慢的,园林存在着不同程度地遵守旧制的痕迹,无锡女性园林文化近代化的过程并非单纯地自旧而新。因家庭背景和经历的不同,女性在各自的人生经历和时间线中逐渐产生变化。总体观之,女性园林观念在产生新变化时仍存在一定的曲折。

对于无锡这个在近代发生转折的城市,园林的现代化是探索中国近代和现代化过程中的一扇窗户。女性的园林活动则可以视作社会人文发展的窗口,女性的发展决定了“自由平等”这个口号发展的底线。但针对单一城市园林文化的研究,在深化园林历史研究复杂性的同时缺乏更广泛的代表性,因此,探索更多近代城市的女性园林文化仍将是未来研究的重点。

注:图1、3来自南浦蕙珠女士的《绘图最近女界现形记》(上海:上海新新小说社,1911),分别为第五集第5页和第四集第3页;图2来自沙无垢主编的《荣氏梅园史存》(苏州:古吴轩出版社,2002:59-60);图4~6来自参考文献[31]。

参考文献:

[1]吕叔湘. 现代汉语词典(第七版)[M]. 上海:上海商务印书馆,2016.

[2]ClUNAS C. Fruitful Sites:Garden Culture in Ming Dynasty China[M]. London:Reaktion Books Limited,2004:207.

[3]刘珊珊. 深闺里的后花园——绘画中的女性园林世界[J]. 艺术收藏与鉴赏,2020(6):4-35.

[4]杜春兰,蒯畅. 庭园常见美人来——探寻中国女性与园林的依存与互动[J]. 中国园林,2014,30(3):11-14.

[5]徐飞飞,周林. 基于女性视角的近代江南园林空间转型研究[J]. 园林,2021,38(12):38-43.

[6]邱巧玲,李昊洋. 试谈中国古代女性对私家园林的影响[J]. 中国园林,2013,29(8):40-44.

[7]胡昂,郭仲薇,李想. 基于性别差异的女性行为活动对私家园林营造设计的影响研究[J]. 南华大学学报(社会科学版),2020,21(5):111-118.

[8]李昊洋,陈舜斌,唐光大. 女性因素在中国古代私家园林中的影响及其作用[J]. 广东园林,2011,33(5):4-7.

[9]诸葛净. 上房:性别空间与私的概念-居住:从中国传统城市住宅到相关问题系列研究之三[J]. 建筑师,2016(5):90-96.

[10]王芳. 女性绿色空间环境设计[J]. 规划师,2008,24(5):27-29.

[11]李佳芯,王云才. 基于女性视角下的风景园林空间分析[J]. 中国园林,2011,27(6):38-44.

[12]吴若冰,杜雁. 基于女性视角的传统园林空间研究综述[J]. 园林,2020,37(3):14-19.

[13]尹小亭. 明清江南女性园林生活对园林设计的影响[J]. 大众文艺,2011(23):70-71.

[14]唐静.建筑中的性别空间理论研究初探[J].四川建筑,2006(6):60-62.

[15]李银河.女性主义[M].济南:山东人民出版社,2005.

[16]金学智. 中国园林美学(第2版)[M]. 北京:中国建筑与工业出版社,2012:50-52.

[17]周向频,陈路平. 自由与禁锢-晚明女性对园林空间的使用与影响[J]. 同济大学学报(社会科学版),2021,6(32):62-70.

[18]徐飞飞,周林. 江南园林空间中的女学发展与教育特征[J]. 美术教育研究,2021(12):95-97.

[19]万灵. 常州的近代化道路:江南非条约口岸城市近代化的个案研究[M]. 合肥:安徽教育出版社,2002:175.

[20]郑忠. 近代中国区域城市的经济联系-基于对上海和无锡互动的考察[J]. 江海学刊,2011(3):173-180.

[21]蔡晶. 无锡民族工商业的兴起与无锡产业建筑[J]. 建筑与文化,2009(7):106-109.

[22]KO D. Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-Century China[M]. California:Stanford University Press,1994:117-123.

[23]柳素平. 晚明藏书热潮与女性文化生存空间研究[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版),2012,39(3):67-73.

[24]郁有满. 无锡早期的女教育家[EB/OL].(2014-9-15)[2024-01-19]. https://daj.wuxi.gov.cn/doc/2014/09/05/2425359.shtml.

[25]阿英. 晚清文学丛钞(小说一卷上册)[M]. 北京:中华书局,1960:83-166.

[26]王理堂. 女学生[M]. 上海:商务印书馆,1917.

[27]奕劻. 宪政编查馆奏城镇乡地方自治章程并选举章程折[EB/OL].[2024-01-18]. http://mylib.nlc.cn/OutOpenBook/OpenObjectBook?aid=892&bid=266067.0.

[28]无锡市地方志编纂委员会. 无锡县志(第一册)[M]. 南京:江苏人民出版社,1994:27-28.

[29]刘谦冲. 无锡市教育志[M]. 上海:三联书店,1994:44,81.

[30]静观自得斋主人. 中国之女铜像[M].上海:改良小说社,1909.

[31]江春.侯鸿鉴与竞志女校[EB/OL].(2017-07-03)[2024-01-18]. https://daj.wuxi.gov.cn/doc/2017/07/03/2425517.shtml.

[32]竞志女学. 无锡私立竞志女学三十周年纪念刊[M]. 无锡:竞志女学,1935:12.

[33]无锡秦氏公学. 秦氏公学纪念录[M]. 无锡:锡成印刷公司,1919.

[34]邹迪光. 愚公谷乘[M]//无锡市图书馆. 锡山先哲丛刊. 南京:凤凰出版社,2005:373.

[35]王象晋,汪灏. 御定佩文斋广群芳谱(卷七十九)[M]. 台湾:商务印书馆,1986.

[36]张百熙,张之洞,荣庆,等. 奏定学堂章程[M]//陈学恂. 中国近代教育史教学参考资料(上册). 北京:人民教育出版社,1986:532-551.

[37]佚名. 无锡县立第一高级小学校廿周纪念刊[M].无锡:锡成印刷公司代印,1918.

[38]王世贞. 弇州四部稿卷十七[M]. 台湾:商务印书馆,1986.

[39]秦志豪. 锡山秦氏寄畅园文献资料长编[M]. 上海:上海辞书出版社,2009:80.

[40]罗星海,梁明捷. 百纳为“公”:无锡公花园初创期“园景之辨”(1905—1949)[J].中国园林,2023,39(1):139-144.

[41]阎智海. 红十字与地方社会——近代无锡红十字运动述评[J]. 无锡文博,2020(12):77-89.

[42]黄春晓. 城市女性社会空间研究[M]. 南京:东南大学出版,2008.

① 张浣芬口述,蒋宪基记录整理. 荣氏女学和桃园(1963年记述)[A]. 无锡史志办档案32-3(1)。

作者简介:

杨笑之/1990年生/女/河北石家庄人/博士/谢菲尔德大学(英国 S102TN)/研究方向为园林文化史