A股反弹,谁在减持?

2024-10-20王颖

经历近期A股市场的快速反弹后,部分上市公司股东开始加速减持。

仅国庆节后两个交易日,A股就有近百家上市公司披露了减持计划和减持结果公告。

如果把时间线拉长,从本轮上涨行情的起始日9月24日算起,截至10月10日,根据Wind(万得)数据,有158家上市公司的263名股东披露减持计划,有221位股东实施了减持。实施减持的股东一般此前就已发布减持计划,选择于近日“落袋为安”。相比之下,同期仅有17家上市公司的20名股东披露增持计划,有68名股东完成了增持。

而在行情启动前的10天(9月14日-23日),有60家公司的155名股东披露减持计划,有46名股东完成了减持;有14家公司的22名股东披露了增持计划,64名股东完成了增持。对比之下,减持的股东人数明显增加,增持股东数量则变化不大,这也引发了市场对于上市公司股东信心的讨论。

从减持原因来看,多数股东给出的解释为“自身资金需求”,还有基金到期退出需求、因违约被强制执行被动平仓等。

“股价的大幅上涨使得一些股东尤其是早期进入且成本较低的股东,有了获利了结的动机。而且,近期部分股东减持幅度较大的公司经营基本面较差。对于这类公司的股东来说,可能对公司未来发展信心不足,选择减持套现。同时,一些股东此前因股价持续走低被‘套牢’,股市行情转暖提供了‘解套’的机会。另外,也有部分股东担心后续减持政策逐渐收紧,倾向于尽早套现,以避免可能出现的政策限制对其减持行为造成影响。”南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉《财经》。

清华大学国家金融研究院院长田轩对《财经》表示,从减持产生的市场效应来看,减持的增多势必会对持续高涨的市场情绪产生一些“降温”效应。且当减持规模持续扩大、减持行为过于频繁时,可能进一步引发市场担忧甚至恐慌,引发股价持续下跌,增加市场波动风险。

田轩提醒,下一步需要密切关注此类减持公告,分析具体减持原因、规模、方式等,保障相关行为合法合规,并加强预期引导,防范市场风险。

对于近期的减持现象,泽平宏观创始人任泽平发文建议规范上市公司减持,不分红、破发、破净、财务粉饰的上市公司严禁减持,直到把公司经营好、为股东创造价值为止。对于清仓式减持的上市公司,严格审查财务规范和经营健康情况,避免造假上市圈钱割韭菜。“一定要提高上市公司质量,改变融资市,变为投资市,从长期让投资者有赚钱效应,如此股市繁荣可期。”

值得一提的是,近期上市公司回购“热度”持续攀升,尤其是此轮股市反弹以来,上市公司披露的回购规模同比已翻倍。

股东扎堆减持

近期,在场外资金跑步入场的同时,场内部分股东却选择减持逃离。

从减持比例看,超半数股东拟减持比例不超过公司总股本的1%。目前看,计划减持比例最高的为万朗磁塑,其股东安徽高新金通安益二期创业投资基金因自身资金需求,拟减持公司股份不超过720万股,减持比例不超过公司总股本的8.42%,而其公告前的持股比例为8.42%,该计划可谓“清仓式减持”计划。

减持比例较高的还有铭普光磁,其控股股东杨先进拟协议转让1180万股,占公司总股本的5.01%。此外,福赛科技的两位股东拟合计减持不超过6%公司股份。

还有股东或高管“组团”减持。长青科技的两名大股东及其一致行动人、持股5%以上的股东,齐齐宣布因自身资金需求计划减持,七家减持主体拟合计减持不超过1229万股,占公司总股本的8.91%。

9月26日,星辰科技五名董事、监事、高管集体宣布了减持计划,累计减持不超过255.5万股,减持原因均为个人资金需求,减持股份来源均为上市前取得(含权益分派转增)股份。

特变电工的三名董监高也于10月7日披露了减持计划,合计拟减持66.9万股。

9月26日,新洁能披露了减持结果,四位高管分别减持套现了757万元、498万元、262万元以及356万元。

从减持金额看,不乏超亿元的大手笔减持。东鹏饮料于9月26日公告称,持股5%以上股东天津君正创业投资合伙企业(有限合伙)于2024年7月25日至9月24日期间通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份436万股,占公司总股本的1.0911%,其间减持均价为221.74元/股,减持金额约9.68亿元。

已完成减持的股东中,减持总金额超亿元的主体,还有北斗星通股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、东峰集团股东东捷控股、普门科技的三名股东厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣等。

从减持规模来看,9月24日至10月10日公布的减持计划中,按拟减持股份数量和10月10日的收盘价预计,拟减持总金额约210.33亿元。其中,减持数量超过千万股的,占比15%;拟减持金额过亿元的,有58名股东,占比22%。中粮资本和中国西电减持规模超过10亿元。

9月26日,中粮资本公告,持股5%以上股东弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)计划减持不超过6912.32万股,约占公司总股本的3%。按10月10日15.82元/股的收盘价计算,此次拟减持金额上限约10.94亿元。

中国西电公告,股东通用电气新加坡公司因自身经营发展需要,拟于2024年10月29日至2025年1月28日期间,减持公司股份不超过1.54亿股,即不超过公司总股本的3%。按10月10日8.47元/股的收盘价计算,此次拟减持金额上限约13.02亿元。

华熙生物的股东亦准备减持。公司持股7.15%的股东国寿成达计划减持不超过1204.20万股原始股(上市前取得)。按10月10日收盘价计算,此次拟减持金额上限接近7.82亿元。

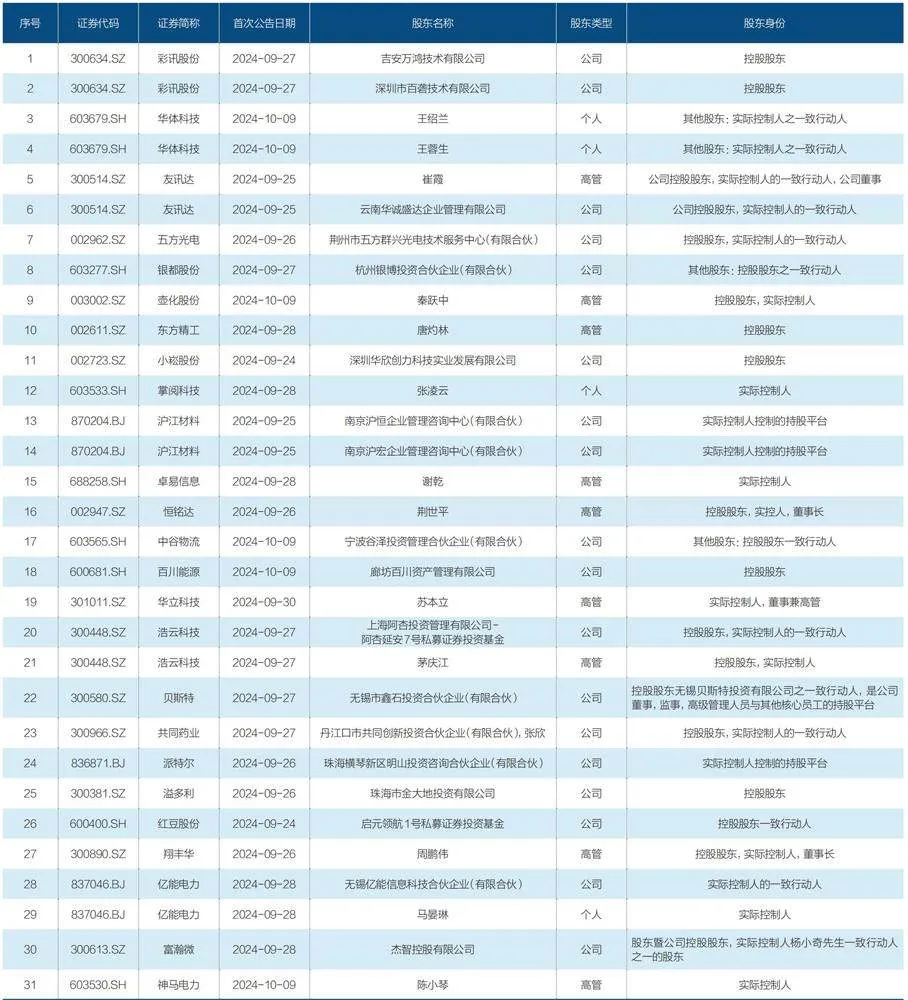

从减持主体类型来看,在前述263名拟减持的股东中,公司类股东有156家,高管有79名,个人股东有28名。其中有31名为公司控股股东或实控人,或二者的一致行动人,或实控人的持股平台,合计占比约12%。

以神马电力为例,公司于10月8日晚公告,实控人陈小琴拟减持不超过1296.79万股,即不超过公司总股本的3%。按神马电力10月8日收盘价26.24元/股计算,减持金额可达3.4亿元。10月9日-10日,公司股价分别下跌9.98%、3.77%。

与在股市反弹后减持的股东不同的是,还有股东在低位“卖飞”了股票。品渥食品的一位股东在9月19日-24日这几天连续减持了200多万股,正好错过9月26日-10月8日该股的四个20%的涨停板。

回购规模翻倍

在上百家公司排队减持的同时,另有部分公司发布增持或回购计划。

Wind数据显示,9月24日-10月10日,有88名上市公司股东披露增持计划或完成了增持。

10月7日,保龄宝公告称,公司实际控制人戴斯聪控制的企业松径投资计划未来六个月内增持公司股份,拟增持1848.84万股至3697.67万股,占公司总股本的5%-10%。

10月8日,佰仁医疗发布公告,公司控股股东、实际控制人金磊拟使用自有或自筹资金增持。此前10月7日晚,公司发布公告称,金磊为了响应央行的政策引导,拟使用专项贷款资金通过上交所交易系统允许的方式增持公司无限售条件流通A股股份,这曾被视为A股首例“贷款回购增持”案例。

部分股东由于增持时机较好,已有浮盈。浙江龙盛董事长阮伟祥在6月25日至9月23日期间通过集中竞价交易和大宗交易合计增持公司股份5794万股,累计增持金额5.08亿元。9月24日-10月10日,浙江龙盛股价上涨15.64%。

田轩表示,发布增持计划,说明上市公司股东、实控人对公司未来发展预期乐观,对市场未来走势信心充足,也希望通过回购、增持的方式进一步增强投资者信心,稳定公司股价。

在部分公司股东准备增持的同时,另有上市公司发布回购计划。

Wind数据显示,9月24日-10月10日,有538家上市公司披露了回购预案或实施了回购,回购金额合计达82亿元,家数和金额均为上年同期的两倍以上。

如果把时间拉长,今年以来,A股回购热潮持续升温。Wind数据统计,截至10月10日,今年共有2232家上市公司披露了回购预案或实施了回购,同比增长60%,回购金额约为1463亿元,为上年同期的2.5倍。

其中,有部分公司拟进行多次回购。药明康德、尚品宅配、和邦生物、若羽臣等公司已公告两期以上的回购计划。

9月11日-26日,药明康德完成2024年第三次回购股份,已累计通过集中竞价交易方式回购A股股份2393.46万股,回购均价41.78元/股,使用资金总额约10亿元(不含交易费用)。

部分行业龙头也发布了大手笔的回购计划。9月20日晚间,贵州茅台发布公告,公司拟以不低于30亿元(含)且不超过60亿元(含)的自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过1795.78元/股(含),回购股份将用于注销并减少公司注册资本。

A股减持主体为控股股东、实控人及其一致行动人的上市公司

10月8日,顺丰控股发布回购进展公告称,公司在2024年4月26日完成了第一期10亿元的回购方案,随后于4月29日启动了第二期回购方案,截至2024年9月30日,顺丰控股以集中竞价方式累计回购公司股份2077万股,回购总金额约为7.58亿元。

顺丰控股在公告中表示,回购是基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同。

有业内人士分析,今年A股上市公司回购规模大幅增加与政策激励有一定的关系。

今年4月12日发布的新“国九条”即鼓励上市公司在回购股份后依法注销,专注于主营业务的发展,并利用并购重组、股权激励等手段提升企业质量。随后,上交所修订上市规则,明确了现金回购股份并注销可计入现金分红。证监会也修订相关规定,倡导上市证券公司通过分红及股份回购来提升股东回报,优化公司治理结构。

制度如何完善?

近期,A股市场股东减持潮引发广泛关注。不少投资者认为,这些减持行为不仅影响了市场信心,也直接损害了中小投资者的利益。但也有市场人士认为,减持也是股东的正当权利,只要减持合法合规就行,“股权分置改革都快20年了,还在纠结减持问题”。二者之间究竟该如何平衡?

为规范上市公司股东减持,相关政策法规不断完善。今年5月24日,证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》,从多方面严格规范大股东减持,包括明确控股股东、实际控制人在破发破净、分红不达标等情形下不得通过集中竞价或者大宗交易减持;增加大股东通过大宗交易减持前的预披露义务;要求大股东的一致行动人与大股东共同遵守减持限制;有效防范绕道减持,要求协议转让的受让方锁定六个月,明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制等。

对于目前A股减持存在的问题,多位专家学者和市场人士发表了自己的观点。

有资深市场人士告诉《财经》,减持问题难点在于:一方面不能都减掉,完全减掉市场接不住;另一方面又不能太限制减持,减持是整个资金循环的一环,减持减不了,新的投资就缺资金。

在他看来,减持的问题,在根本上,是上市公司股权结构问题以及流通时段设置问题。

其进一步分析称,“A股是少数流通股对整个公司定价,所以解除限售后供给量会增加带来股价下调。新股只有少量流通,定价一定是扭曲的,而且会加大爆炒。必须有充分的新股流通,才能合理定价。因此,限售股应尽早多流通。但限售股不能直接卖掉拿钱走人,可以换成ETF,在达到时间和其他条件后才能变现,设置一个缓冲区。减持ETF是减持一揽子股票,不会对单个股票影响过大。另外,询价转让方式的减持,是科创板制度设计的一个创新,也是个能平缓减持冲击的蓄洪区式的设计。”

田利辉认为,减持规则的平衡确实是个复杂的问题,它需要在契约精神和社会责任之间权衡,需要在保护股东合法权利和维护市场稳定之间找到平衡点。

他表示,监管层可根据市场情况和反馈,动态调整减持规则,以适应市场变化和保护投资者权益。同时,通过政策引导,鼓励股东进行长期投资,减少短期投机行为,促进市场的稳定和健康发展。

中国政法大学教授刘纪鹏提出三点建议:第一,上市公司分红未达到IPO(首次公开募股)募集资金金额前,大股东不得减持,这一措施旨在确保上市公司兑现IPO时的承诺,防止大股东在公司未能履行分红承诺时减持;第二,建议在新上市公司IPO前就明确规定大股东的减持条件,确保减持行为在合理范围内进行,同时,对于私募基金和风险投资等,也应进行适当调整和管理,防止它们通过低价获取大量股份并在上市后迅速套现;第三,建议在分红达到IPO募集资金总额之前,为已上市公司大股东预设可流通底价,由流通股东和非流通股东双方协商确定,旨在防止过高的IPO价格带来的风险。

另有投行人士告诉《财经》,减持规定中确实存在一些漏洞,比如近期不少股东将股权转让给了私募基金,而这些私募多是一些中小型私募,承接金额有限,看起来并不合理。

该投行人士进一步分析称,“以目前的点位,私募自担风险去承接股份不太可能。大概率是股东自己出的资金,私募作为过桥中间方。大股东会在转让给私募的同时,做一笔融券操作,这就可以按照目前的市场价格锁定出售收益。融券时间是六个月,六个月后融券方向私募基金购买股份并还券,整个交易就形成了闭环。股东就能以目前的价位出售手中的股票。这才符合商业逻辑。私募基金极有可能还提供整套服务,全程处理相关操作。”

该人士认为,目前证监会的减持规定,主要是限制股东一次性大额减持,但实际上,上市公司大股东仍可以通过一些途径,达到超比例减持的目的,比如身份转换。“不担任董监高后,持有的限售股提前转为非限售股,但这个人还在公司任职。另外,很多上市公司实控人可能在外面有不少股票,留在明面上的都是短期内不会卖的。因为大股东卖股票,市场反应特别大。他们平时会用其他基金和个人代持一些股票,这些股票可以用来变现。”