中国式现代化体教融合内涵拓展与育人路径创新

2024-10-15李燕袁守龙

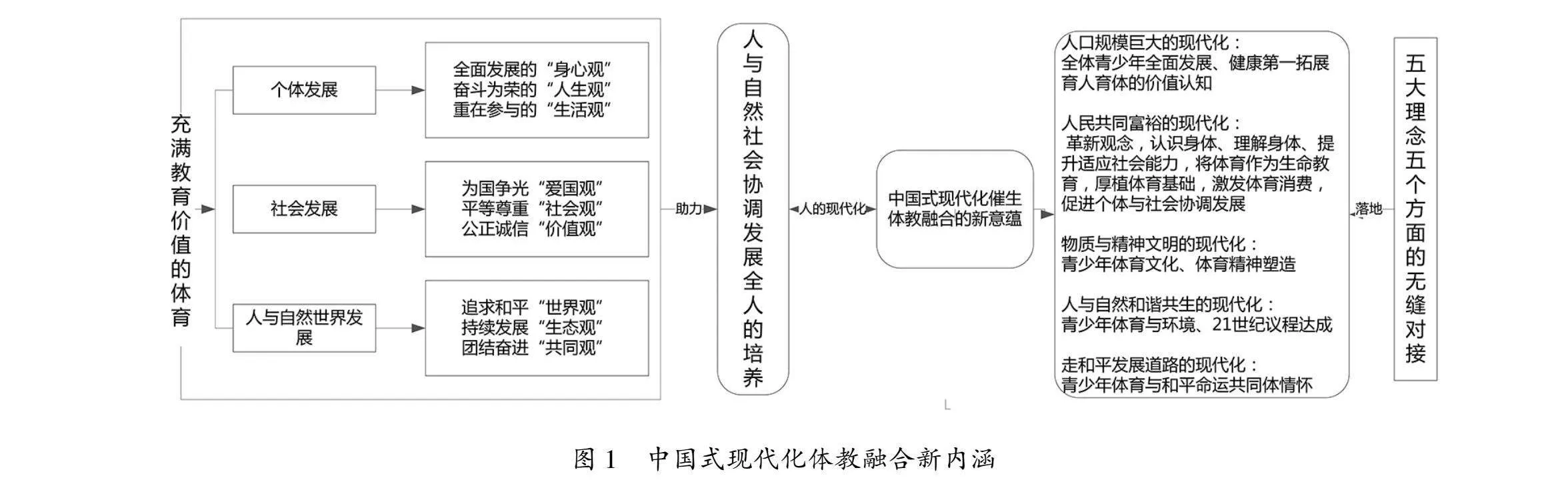

摘要:体教融合对现代化人的培养,是助力中国式现代化的重要议题。运用文献资料法和逻辑分析法,对中国式体育现代化赋予体教融合的新使命、新需求、新内涵进行阐释。在剖析体育教育价值的基础上,以问题为导向,针对当前体教融合存在的全环境育人生态链缺乏纽带,资源要素动员有限、观念陈旧、一条龙培养体系不健全等问题,以培养现代化人为核心,从人的主体性视角出发,认为实现人的现代化就是推进传统向现代的转型。从人在思维方式、价值观念、行为表达、生活方式的现代化等四个方面思考体教融合的创新路径:放大国际视野,形成中国经验;拓展价值认知,均衡体育发展;革新观念,将体育上升至生命教育;焕发自觉力,将体育融入生活的育人新路径。从体系重构、搭建平台、数智化发展等方面寻求支撑中国式现代化体教融合“共育、融合、共生”育人路径创新的革新措施。

关键词:中国式现代化;体教融合;内涵拓展;育人路径;路径创新

中图分类号:G807文献标识码:A文章编号:1009-9840(2024)04-0060-08

Connotation Expansion of Chinese Style Modernization of Sports Education Integration and Education Path Innovation

LI Yan1, YUAN Shoulong2

(1.School of P.E., Shanghai University, Shanghai 200444, China; 2. Gymnastics Management Center, General Administration of Sport of China, Beijing 100763, China)

Abstract:The integration of sports and education for the cultivation of modern people is an important issue to help Chinese modernization. Using the methods of literature review and logical analysis, this paper explains the new mission, new needs, and new connotations of the integration of sports and education given by the modernization of Chinese style sports. Based on the analysis of the value of sports education, problem-oriented approach is adopted to address the current problems such as lack of links in the entire environmental education and lifestyle chain of sports and education integration, the limited mobilization of resource elements, outdated concepts, lack of a comprehensive training system. From the perspective of human subjectivity, the author holds that to realize human modernization is to promote the transformation from tradition to modernity. From the perspectives of human thinking, values, behavioral expression, and modernization of lifestyle, the authors give the innovative path for sports education integration, including: broadening international perspective and forming Chinese experience; expanding value cognition and balancing sports development; innovating concepts and elevating physical education to life education; revitalizing self-awareness and integrating sports into daily life. From the aspects of system reconstruction, platform building, digital and intellectual development, we seek innovative measures to support the innovation of the "co-education, integration, symbiosis" path for Chinese style modernization of sports and education integration.

Key words:Chinese path to modernization; integration of sports and education; connotation expansion; educational path; path innovation

党的二十大报告确立了中国式现代化的概念,这是我们党带领全国人民建设社会主义现代化强国实践的高度概况和总结,是中国特色社会主义理论和中国模式的伟大创新,从而为我们建设社会主义现代化强国确立了指导原则和模式范本[1]。习近平总书记在党的二十大报告中强调:“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族的伟大复兴”[2]。党的二十大绘就了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图[3],明确要加快建设体育强国。体教融合作为新时代我国体育、教育和健康事业发展的重要议题,是对全面发展的社会主义建设者和接班人的培养,关乎人民幸福、国家富强和中国式现代化强国的如期实现。百年大变局下的现代化,人才战略是现代化建设的关键,如何培养适应知识经济时代现代化的人才,在国民教育体系中通过体育切实激发被教育者对自我的认识和把握,让现在的中小学生成长为十余年后民族复兴的栋梁,探索新时代体教融合发展中体育对于现代化人培养的新思路,为助力中国式现代化建设进程中现代化人的培养提供一定的可借鉴的思路。

1人的现代化对中国式现代的价值

1.1现代与现代化的意蕴

现代(modern)这一概念最早出现于1585年,主要用于概况1 500年以来的历史阶段,而现代化(modernize modernization)则出现于1770年。在我国现代化一词最早出现在1929年胡适的《文化的冲突》一文中,其使用了“一心一意”的现代化的提法。社会学家勒纳在《国际社会科学百科全书》中撰写到:现代化就是一个社会变革过程的流行术语,而这个过程就是“欠发达社会”获得“较发达社会”共有特征的社会变革……《中国大百科全书》将现代化定义为:“传统社会和现代社会是具有相互排斥特征的社会,由传统向现代演进的过程就是现代化”。1960年在日本箱根召开的“国际现代化会议”将现代化归纳为:“城市化、工业化、民主化、流动性多元化、世俗化理性化、大众传播、科层化、民族国家全球化”八个因素,被学术界称为“箱根模型”。中国香港学者金耀基曾提出现代化的终极愿景是要建构“一个有中国文化性格的现代文明秩序”。这个现代文明秩序包括政治、经济、伦理、审美等文明范畴。

不同时期,不同历史条件下,不同的学者对于现代化有着不同的理解,目前比较认同的是罗荣渠在《现代化新论:中国的现代化之路》认为:“现代化作为一种世界性的历史进程,是指人类社会从工业革命以来所经历的急剧变革,这一变革以工业化为推动力,并导致传统的农业社会向现代工业社会出现全球性大转变,它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想多个领域,引起深刻变化。”

从全球现代化发展规律看,工业化、城市化、市场化、法治化、国际化是全球现代化发展的普遍规律,我们要遵循学习,追寻普遍性和特殊性的有机结合。其中,在推进中国式现代化的进程中,人的全面解放和全面发展是中国式现代化的本质要求,人的现代化是中国式现代化构建一种全新的人类文明形态的一个关键着力点,是中国式现代化打破“现代化=西方化”的迷思、展现不同于西方现代化模式的新图景的关键。如何在国民教育体系中不断促进人的现代化,实现人的全面发展,是新时代体教融合过程中我们必须思考和回答的问题。

1.2体育对现代化人培养的价值

赫胥黎在《赫胥黎自由教育论》中提到“讨论教育,不能不略分段落,而此种段落,又多少总有几分牵强……初则品格的培养,次则知识的传授,又次则情绪的熏陶。”“到此,我们必须照顾到另一种比这三种更基本而又相辅而行的教育,就是身体的教育”。身体的教育是什么性质的呢?“一个健全的人品是不役于物的,或不凝滞于物的,或无挂碍心的。因此,一切教育的目的,包括身体的教育在内,是在产生这样的人品”“也因此,所谓最良好的体育,也就是能为这种人品准备出种种体格条件的一种身体的教育。体育并不是为军事或其他特殊目的的训练,亦不是单单为了锻炼人身的体力和敏捷。体育的目的,是全人格的发展。它不仅要联合教育和锻炼,以发展人类和动物不同的地方。当然不仅是身体的发育,一个人纵然经长久的锻炼而能有强大的体力和敏捷的技能,亦决不能赶上牛的体力和猿的敏捷,但他能超越各种动物之上,只是因为他能用他的意志来驾驭他的身体。”教育过程中对自我的认识和把握是教育最基本的价值和功能。而对自我本身的认识,包括对自己身体的认识和理解。正如粱漱溟先生在“吾人的自觉力”中认为人最可贵宝贵的东西是自觉。只有在我的心里清楚明白的时候,才是我超越对象,涵盖对象的时候,只有在超越涵盖对象的时候,一个人才能够对自己有办法,人优秀的力量完全从此处来。通过体育培养人的自觉力,如马约翰在《体育的迁移价值》中所阐述的那样“体育运动要求青年每天进行持续而细心的练习和训练,以使技能更加完美,这种要求和因此而获得的进步使青年人确信,只要坚持不懈就一定会获得成功,这种意识深深印在他们的脑海里,以至于成为他们的性格品质”。通过长期坚持不懈的体育运动和锻炼,调整肌体各个部位的协调,缓和身心两方面的张力,防止失调状态的发生;通过体育认识和了解自己的身体,教会人在身体方面懂得察觉,并且懂得自动的和故意的察觉……体育的结果,就是要使全身能够思考;通过体育学会科学利用和驾驭自己的身体,在理智与情绪等方面学会运用自觉的抑制的技术,学会利用自己的身体给自己带来幸福和快乐,学会享受自己的身体。培养自己内心里常常清明的力量,亦如太阳神阿波罗神龛上的名言:认识自己,即自明。控制自己的情欲任何事物不要太多,即自强。自明是理智教育的第一步,自强是意志与情绪教育的第一步,惟有自明与自强的人方才配得上说自由。而身体的健康是自明与自强的基础,而这正是体育的价值。

2中国式现代化视域下体育育人的新使命

教育学的一个基本问题是知识与意志的关系,如赫尔巴特在《教育学讲授纲要中》所述“内心自由是明知与意志两者之间的关系,教育者要关心的是首先使每个成分成为现实,然后有可能使他们结合成根深蒂固的关系”。体育的目的,是全人格的发展。中国式现代化实现的关键是人口的活力,其核心是人的现代化[4]。人口的活力其变数在于我们的青年一代是“躺平”还是“加速跑”。因此,从中国式现代化赋予体教融合的新意涵来看,在体育现代化推进中,体教融合更深地融入青少年幸福成长、价值观塑造、全面发展和全人培养,尤其是全学龄这一成长成才的关键期,覆盖注重“体”与“教”在精神与价值层面的深度融合[5]。围绕中国式现代化核心人的现代化,促使体育在育人方面的综合功能和价值得到更大的释放,让体育精神内化为青少年心灵的力量,在体教融合中充分释放体育的育人力量,通过体育启发“吾人的自觉力”。教其“自立、自觉、自明、自强”,切实发挥体育的迁移价值,培养“乐于接受新事物;准备接受社会的改革与变化;头脑开放,尊重不同的看法;注重未来与现在,守时惜时;注重效率、效能,对人和社会的能力充满信心;相信理性及理性支配下的社会;注重长期计划;尊重知识,追求知识;重视专门技术;敢于正视传统,不惟传统是从;相互了解、尊重和自重;了解生产及过程”的现代化的人。拓展“育体”与“育人”价值认知,在体教融合中穿凿出一条能让青年一代在未来扛起民族大任兼具速度与韧性,展现中国精神、中国效率、中国风貌的创新发展路径,开创体教融合融入现代化一体化发展的新范式。

3中国式现代化发展视域下体教融合的内涵拓展

习近平总书记指出“我国的现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化”[6]。这不仅承载着现代化建设的时代重任,也贯通着推进人的现代化,促进人的全面发展的历史使命[7]。习近平总书记格外关心和重视青少年体育在青少年体育的论述中,多次强调青少年要“文明精神、野蛮体魄,把身体锻炼好,把知识学好”[8]。习近平总书记不仅强调青少年体育的重要性,而且特别重视青少年理想、学习、健康、精神多方面平衡的重要性[8],这为新时代体教融合发展指明了方向,青少年体育是体育强国、教育强国、健康中国建设中最基础、最具有战略性的工作,将体教融合纳入国家发展的总体布局和战略规划,融入国家经济社会发展大局,成为中国式现代发展的必然。将占我国人口比例15.7%的青少年群体全覆盖,主动积极参与体育运动,养成运动习惯,将他们培养成为新时代撑起强国建设、参与民族复兴的建设者和接班人,成为体教融合最重要、最根本、最显著的时代特征。

3.1强国之路上体育时代价值的彰显

改革开放至今体育的发展成就向世界传递了中国能量,在不同时期发挥着不用的作用。 1979年10月25日,国际奥委会通过《名古屋决议》,恢复了新中国在国际奥林匹克运动中的合法席位。1980年2月,中国体育代表团在时隔28年后重新走上奥运赛场,参加了在美国普莱西德湖举行的第13届冬季奥运会,紧接着又在1984年洛杉矶奥运会上实现了奥运奖牌零的突破[9]。1981年至1986年中国女子排球队在世界杯、世锦赛和奥运会上蝉联世界冠军,成为世界女子排球历史上第一支连续五次夺得世界大赛冠军的队伍。体育成为振奋民族精神、激发爱国热情、凝聚人心的时代最强音,为“四个现代化”提神铸魂,塑造了改革开放的新形象。2008年北京奥运会的成功举办,在世界舞台上展示了一个更加开放、自信的国家形象,展示了一个和平崛起的东方大国。党的十八大以后确立了体育强国建设在中华民族伟大复兴进程中的战略地位,北京冬奥会成功举办促使全民体育热潮的掀起,建设更高质量的全民健身公共服务体系,融入“两个一百年”大格局,成为“标志性”事业;习近平总书记用“四个重要”概括了新时代体育的新内涵:“体育是提高人民健康水平的重要途径,是满足人民群众对美好生活向往,促进人的全面发展的重要手段,是促进经济社会发展的重要动力,是展示国家文化软实力的重要平台。[10]”在中国式现代化建设中体育的“四个重要”得以体现,时代价值不断彰显。

3.2现代化人的培养赋予体教融合新意蕴

马克思在《资本论》中说,“未来教育对所有已满一定年龄的儿童来说,就是生产劳动与与智育和体育相结合,它不仅是提高社会生产力的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法。[11]”霍华德·加德纳在《多元智能新视野》中认为体育培养的是“身体—动觉智能”是一种计算能力,也是处理信息的能力,其认为身体运动的知识是解决问题的能力也即智能。比如以击中一个网球为例:球离开发球者球拍的一刹那,大脑就得在几分之一秒的时间里计算出球大约在哪里着地和球拍在哪里回击。这种计算包括判断球的初速度、使球减速的因素、风的作用和球的反弹等。同一时刻,大脑还要对肌肉下达动作的命令,不仅仅下一次命令,而是要时刻根据最新信息加以修正。马约翰先生在《体育的迁移价值》一文中指出,运动中形成的良好品质可以迁移到人的意志品格,体育运动的教育价值,不只限于运动场上,且能影响整个社会。1917年,毛泽东在《体育之研究》中号召中国年轻人,“文明其精神、野蛮其体魄”他认为体育的作用在于“强筋骨”“增知识”“调感情”“强意志”。习近平高度重视学校体育和学生身体健康,提出了健康第一,体育第一的观念,指出要为孩子们打好身体的底子,有强健的体魄,才有旺盛的生命力,生命力旺盛才会有无穷的创造[12]。体育应该置于学校教育的核心位置,学生身体健康成长是学校教育的天职。

可见,体育在促进人的全面发展、现代化人的培养及社会发展中发挥着不可替代的作用,发挥体育所具有的涵养个体理性平和心态、爱国情怀、规则意识等 “育人”本质,培养现代人应具有的公共意识、理性精神、平等思想等品质,将体育的“育人”“育体”进而影响社会发展的作用激发出来,促进人与人、人与社会、人与自然和谐发展,推动实现人民幸福、民族复兴,催生出中国式现代化建设中体教融合新的意蕴(见图1)。

中国式现代化体教融合的核心内容就是,在国民教育中谋求把体育运动与健康教育融合到现代中国人全生命周期健康素养提升中,创造一种自立自律自强、健康向上以及乐于奋斗努力、发挥榜样教育的价值并尊重基本公德原则为基础的体育生活方式[13]。其核心内涵在于以人与自然社会和谐发展为前提,以现代化的人为目标定位,以体育生活方式开发为逻辑主线,以体育竞赛体系为重要载体,以体育运动与健康教育新职业为关键推动力,重塑现代化的体教融合育人体系,以体育人、以体促健、以体筑魂、以体健魄,实现《奥林匹克宪章》中曾提出的:“增强体质、意志和精神并使之全面发展的一种生活哲学。通过体育运动发展身体、心智与道德力量的自由……”通过体育方式帮助青少年认识掌握世界,感知、认识、体验和完善生命活动,并建立科学、文明、健康的生活方式,促使青少年体育生活化,生活体育化,重塑青少年全面发展的“身心观”、奋斗为荣的“人生观”、重在参与的“生活观”,助力青少年的全面健康发展,培养出适应中国式现代化发展乐于,接受中国式现代化社会改革和变化挑战,适应和推动社会发展的具有现代的生活方式、思维方式、行为方式和价值观念的青年一代。发挥完全育人首在体育的作用,切实将“无体育不教育”贯彻国民教育全过程,促使体育与德智体美劳相得益彰。

4针对新要求体教融合面临的新问题

4.1全环境育人生态链缺乏纽带,资源要素动员有限

全环境育人理念的提出,是从整合不同的育人场域出发,把握作为特殊人际互动形式的“信息—观念—价值—行为”这个育人本质链条, 强调受教育者在接受信息的基础上进行信息的自我消化,进而影响着观念的生成、价值的塑造和行为的导向[14]。体教融合目前仅停留在学校层面落实“教会、勤练、常赛”,确保开足开齐体育课、配足配齐体育教师、支持大中小学校成立青少年体育俱乐部、将体育纳入初高中学业水平考试范围等等。全环境体育育人环境尚未成熟,家庭体育和社会体育资源的开拓方面显得尤为薄弱,链接家庭、学校和社会的纽带——体育与健康辅导员(家长、校长、学科教师、对体育感兴趣有一定体育和健康知识技能的人群)等所营造的人人爱体育、家家有锻炼、校校有特色的全环境育人生态链尚未形成。导致学生尚未从“学体育”向“爱体育”主动健康的方向转变,不利于改善体质和终身运动习惯的养。

4.2体教融合观念陈旧,成为体教融合高质量发展的桎梏

当今的体育与健康课程更多的是在开展各种各样的体育运动项目上下功夫,而体育课所要传递的重点不仅仅是对技术(运动项目)的学习,更重要的是要加深对于健身之道的理解与贯彻[15]。关注学生个体差异与不同需要,如何科学规划训练项目和课程,调动和激发学生的运动潜能值得深思。课程评价的维度不只是学生跳得高不高、远不远,跑得快不快,而更应该关注的是学生有没有足够的努力、心跳是不是不断地在增加,通过体育与健康课程给学生一生带来一个长期有效的体育锻炼的理念和方法,很显然靠体育教师一己之力和传统的教学方法已无法达到现实的需要。根据不同年龄段青少年的身心特点,体育智慧课堂的打造以及社会力量培养的体育与健康辅导员的人才培养机制尚未建立,校园体育教育理念陈旧,准化体育校园的推广普及不足,既无法兼顾效率与公平,又制约了体教融合高质量发展。

4.3国民教育体系中“一条龙”的人才培养体系尚需完善

从兼顾效率与公平的视角看,一方面,长期以来体育与健康课堂因材施教、科学施教的情况不容乐观,很难在短期内根本性转变。另一方面惠及全体学生,让每名学生在体育中释放自我,找到乐趣,养成运动习惯,拥有健康体魄的基础上,选拔出具有运动天赋的体育后备人才重点培养,在理想与现实还有不小的差距。虽然近年来上海、南昌、北京等地在建设“一校一品”“一校多品”基础上,已经开始探索在国民教育体系中布局“一条龙”的人才培养体制,也取得了一定的成效,但在众多运动项目中如何进行项目布局,课程设计、师资配备、场地供给、人才输送等各方面尚需进行系统谋划,体育人才选拔、训练、输送和深造等管理体系需一进步完善[16]。如何打通小、中、大晋升通道,实现人才链无缝对接,在学校与学校、学校与社会、学校与职业俱乐部间实现形成合理公正、畅通、有序的人才流动还有很长的路要走。

5应对挑战,承担现代人培养使命体教融合创新发展路径及措施

体教融合肩负着培养什么人、为谁培养人,怎样培养人的使命。破解体教融合发展的困局,从关注事儿到关注人,从引融合到聚合力,从掌握技能到激发兴趣,从校园扩展至全环境育人的转变。从历史唯物主义的逻辑出发,中国式现代的推进过程中,促进人的现代化,在提升和完善现代化人的现代化素质中更有效地促进人的全面发展。从人的主体性视角出发,实现人的现代化就是推进传统向现代的转型,即推进人在思维方式、价值观念、行为表达、生活方式的现代化。世界现代化发展进程和经验均表明,推进人的现代化是现代化实现的前提和动力。

5.1现代化人培养视域下体教融合创新路径

5.1.1放大国际视野,形成中国经验

华东师范大学校长钱旭红院士认为,人之卓越源自思维卓越。稻盛和夫将一切成功,都源于正确的“思维方式”。美国心理学家罗尔德伟克在《终身成长》中提出帮助人们突破阻碍获得成长,达成目标源于人需要用成长型思维思考面对问题。在体育界是什么让那些看似平凡,甚至先天不足的运动员(梅西、乔丹、博格斯等)获得成功呢?相关研究表明:他们的成功源于学习、努力和自我提高,这也是这些冠军运动员的共性。通过体育锻炼、比赛可以培养人建立起成长型思维模式,在体育界成长型思维模式者掌握着自己走向成功和保持成功的过程。然而我们现在的青少年普遍缺乏个性、缺乏磨砺、缺乏创新、缺乏生命的价值和能量、缺乏生命共同体的格局。相关心理学研究表明,处于心理敏感期的青少年由于容易受到环境的影响出现学习无动力、真实世界无兴趣、社交无能力、生命无价值感遭遇“四无”心理风暴占比在5.6%,甚至更高。面对世界之未有大变局,我们亟需培养面向未来,积极乐观、发奋上进、越挫越勇,勇于担当的青年一代,这对体教融合提出更高的要求和更大的发展挑战,要求体教融合放大国际视野,加快构建成长型思维人才培养标准,融入世界青少年教育话语体系,形成体教融合“中国方案”,展示“中国经验”。

5.1.2拓展价值认知,均衡体育发展

早在2013年中共中央办公厅在印发的《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》中提出,加强社会主义核心价值观宣传教育,把培育和践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程。在我国城乡之间和地区之间的教育水平差异很大,不同地区和阶层背景的青少年,其公共生命历程存在着显著的差异[17],导致青少年群体内部存在价值观念的分化。如何发挥体育“文明其精神、野蛮其体魄”的怡情养志、涵育文明的重要作用,梳理和萃取中华体育文化的思想精华,赋予新的时代内涵,让体育精神和体育文化在新的时代条件下通过体育赛事活动激发青少年的创新、激情、活力和自我实现的现代价值观是一个新的课题。应该消除“内卷”“躺平”的情绪,提升他们对主流意识形态的认同度,包容其个性需求和自我意识,消解代际矛盾与冲突,引领其融合于中国式现代化发展的主流价值观[14]。通过发挥好体育这一最好的教育价值,从硬件条件、资源整合、呈现形式、管理体制机制、制度保障等方面系统重塑青少年体教融合新形态,实现体育与中国式现代化核心价值观相互融合、相互作用、相互发展。“塑造能够堪当历史大任的青年一代”[17]既是对体教融合学校治理和教师育人素养提出的重大考验,也是对体教融合现代化发展提出的新挑战。

5.1.3革新观念,将体育上升至生命教育

有关数据报告显示,我国2.2亿青少年连续几十年体质下降,更加严重的是有近12%的肥胖率与80%的近视率,心理疾病发生率越来越高。据《青少年蓝皮书:中国未成年人互联网运用报告(2020)》显示,未成年人的互联网普及率已达99.2%[18]。面对“网络原住民”成长起来的一代,学习特征和偏好发生了明显的改变[19],扭转当前青少年体育热很大程度上聚焦的是“应试培训”导致出现“体育应试”而非“体育热爱”的现象,切实提高青少年健康水平,将体育融入青少年终身体系是体教融合现代化的重要内容,也是体教融合的重要任务。体育是面向人的终身教育,在全民健康体系中具有独特的功能和价值,我国体育进入现代化发展阶段,要求体教融合必须放大视野和格局,面向全领域、全生命周期,奋力拓宽领域,拓展时空,从学科教育“一头独大”到体育育人与终身学习两翼齐飞,支撑健康中国、体育强国、教育强国建设。

5.1.4焕发自觉力,将体育融入生活

青少年的身心健康是新时代体教融合的重要内涵,是每一个青少年健康成长和实现幸福生活的重要基础。运动技能是塑造青少年终身从事体育,养成体育生活方式的重要起点[20]。不同年龄、性别,不同体育基础、身体素质的青少年体育需求类型多样化、结构差异化,要求体育为不同层次、不同类型、不同基础和不同能力的学生提供个性化、多样化、定制化的服务,这对学校体育推进以质量为牵引的内部治理变革及内涵建设,增添了大量的复杂性和不确定性,也给学校体育发展带来了巨大的挑战。2022新课标中体育课时占比进一步增加(11%),并要求在运动参与、运动技能、身体健康、心理健康、社会适应等方面进行综合素质考核,这些都需要数字化、智能化的体育教学的补强,从而解决传统体育教学“量化难、记录难、监督难、分析难”的问题。同时体育生活化,生活体育化塑造青少年健康生活方式是体教融合的重要任务,实践中围绕着让青少年当“体育主角”,从时间、场域、情感三要素打造青少年体育生活化的生态环境[20]。注重家校社的联动,让体育锻炼人人可为、人人爱为,让“双减”释放出来的盈余时间能更多用于体育助力青少年养成健康、阳光、向上的现代生活方式。

5.2现代化的人培养视域下体教融合革新措施

体教融合现代化发展是国民教育体系助力社会经济持续健康发展的有力支撑。发展好体教融合需要把国家战略、育人需求、个人成才有机统一起来。要以全面发展的现代化人的培养为主线,基于青少年成长规律、教育规律和成才规律,抓好体系重构支撑、多方联动保障、融合赋能数字化创新发展等方面的着力点支撑新时代体教融合培育现代化人的新发展。

5.2.1以体系重构为支撑点

体教融合体系重构是体教融合现代化发展的关键性内容,体教融合现代化发展的总体目标是“加快培养现代化人的现代体教融合体系”。需要跳出国民教育体系来看体教融合,跳出体教融合来看体育融合、跳出教育来看体育,站在社会经济发展的大局中重新界定体教融合新内涵。

(1)重构体教融合的内涵和外延。体教融合体系的构建是动态调整的过程,随着中国式现代化推进和现代化人的培养需求而不断地进行内部结构的优化,不仅只关注国民教育体系内学校体育的发展,而是学校体育发展体系是体教融合体系的重要载体。在此基础上纵向上构建大中小学贯通的体育后备人才培养体系,横向上与各级运动项目协会、公益基金、体育社会组织、体校、青少年训练中心、体育俱乐部、卫生部门等不同类型部门横向融通,这就需要构建体教融合多部门融通制度。

(2)健全体教融合制度。基于纵向贯通、横向融通的融合体系,按照共育、融合、共生、开放等原则,建立健全省级统筹的学生体育与健康考试达标和晋升制度。将学生体质健康状况纳入对学校的考核评价,推进“文化素质+体育技能”评价方式改革,完善多样化体育考评方式,使学生选择体育的机会成本和经济成本与选择其学业发展大体相当。

(3)完善体教融合标准体系。标准体系在体教融合现代化发展质量提升中发挥着基础性作用。要在现有体育与健康课程标准基础上,进一步健全国家、省、校三级体育示范学校标准体系,健全各级各类学校体育分层、分类设置标准。校级层面着重贯彻落实,依据国标和省标,开发具有校本特色的体育教学、体育课程、体育活动、体育赛事建设等标准。持续更新国家体育与健康课程标准、制定急需领域和量大面广的体教融合催生的新职业国家或地方标准。例如,以体育与健康辅导员新职业为支点(见图2),完善家校社“三位一体”的健康教育体系,引导家长、社会树立健康教育理念,发挥学校龙头作用、家庭基础作用、社区平台作用,不断健全学校、家庭、社会“三结合”体教融合发展网络,在体教协同育人这一“责任田”中,学校、家庭和社会要各司其职,不越位、不错位、不缺位,不断健全学校家庭社会共同关心支持未成年人健康成长的育人机制[21]。撬动巨大的青少年体育市场,促进竞技体育与校园体育,家庭体育融汇贯通,做大体育生态系统产生燎原之势。

5.2.2以多方联动搭建平台为保障点

随着我国体教融现代化进程的不断加快,体育要紧跟国家战略,创新现代化人才培养的模式与内容,多方联动搭建平台提升育人质量成为发展的关键。建立体教融合部际联席会议机制,加强体教等部门统筹管理能力,深化体教融合体制改革和育人机制改革,建立健全青少年全员参与、全程指导、全面监测的体教融合考核评测体系,形成体育教学质量、学生体质健康考核、赛事活动开展等长效联动机制。地方体教相关部门,搭建“数字体育”服务平台,着力打造以青少年健身电子地图、体育场馆、体育培训、体育赛事活动、科学健身指导、青少年体质监测调查等为核心的线上线下一体化、综合化、数字化、智慧化的青少年体教融合公共服务平台,实现青少年健身信息资源共享。提升青少年健身管理水平和服务能力,链接整合现有的资源,充分打通资源共通,解决场地不足、培训不规范等问题,场地信息透明化,体育培训资质可查询,健身数据可调取,竞赛成绩随身伴的青少年体教融合综合功能平台。促使体教融合的经济、社会、育人的综合功能和价值被充分挖掘,构建实施“三全一体”模式,即:全员(师、生、家、校、社)、全时(在校时间和非在校时间)、全程(教、学、练、赛、评、赏)的一体化管理。形成三全育人合力,实现“教”与“育”“管”与“育”“服”与“育”的融合贯通[22]。拓展体教融合的覆盖面和受益群体,营造“师生校家社政市”(教师、学生、家庭、学校、社会、政府、市场)主动参与和推进体教融合工作的良好氛围,为体教融合深度融合一体化发展提供保障。

5.2.3以融合赋能数智化发展为创新点

在数字中国和体育强国建设的双重大背景下,体教融合正面临着一个新的发展生态和环境。新兴数字技术和体育行业正在加速融合,数字化助力青少年体教融合。要通过数字化技术打造青少年体育锻炼满意的体育场地,包括健身中心、健身路径、体育场馆、体育公园、社区健身中心等;利用5G、AI动态分析,人脸识别、云计算、大数据等全新技术赋能体育培训,拥抱数字化,创新青少年体育新基建;通过打造全感知、全联接、全融合的数字体育平台,构建起“体育+”大生态;通过新ICT技术,打造让青少年更满意的健身圈[23]。青少年不仅能够通过移动终端,随时随地进行体育运动,还能够通过软件来科学调整[24]不同年龄、不同特点、不同运动项目的青少年运动方式,在保证体育运动维持在合理范围内的同时,有效提高体育运动质量[22],满足不同体育兴趣青少年个性化的需求,调动青少年参与体育运动的积极性,推进体教融合一体化深入发展。利用数字赋能学生体育家庭作业,不断升级推动青少年体育培训、竞赛活动的延伸。通过体育教学数字化、体育内容数字化、运动成绩可视化、AI训练考核、智慧跑道、日常运动数据监测分析、体育课堂教学效果评估、体育运动处方等一系列应用场景以及功能的实现,有效提升校园体育运动开展,体育教学效果提升,利用数智化驱动青少年体育健康发展。

6小结

党的二十大报告和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神,阐释了青年对民族复兴、强国建设的重要意义。深化体教融合,关注青少年健康成长成才是强国建设和中国式现代化实现的重要内容。体教融合是新时代强国建设和人才战略的重大命题,关乎体育强国、教育强国、健康中国的建设,也关乎国家的繁荣昌盛。对于体育学界而言,需对中国式现代化赋予体教融合的新内涵进行深入研究和讨论。“育人所向、时代所需、使命始然”,牢固树立“健康第一”理念,以现代化人的培养为出发点,从思维方式的现代化、行为方式的现代化、价值观念的现代化、生活方式的现代化等四个方面重构体教融合新发展。从体制机制变革、赛事赋能、标准引领、新职业带动等方面完善体教融合育人体系,探寻体教融合在中国式现代化发展中的创新路径,展现新时代体教融合新样态。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J].青海党的生活,2022(11):4-23.

[2]白刚.真理·道义·文明:中国式现代化的三大制高点[J].吉林大学社会科学学报,2022,62(6):18-28,231.

[3]王跃生,马相东,刘丁一.建设现代化经济体系、构建新发展格局与推进中国式现代化[J].改革,2022(10):12-23.

[4]孙绍勇.推进拓展中国式现代化的逻辑主线及理路构建[J].管理学刊,2022(6):1-10.

[5]王家宏,董宏.文化自信视域下中国式体育现代化要素内涵式发展方略研究[J].天津体育学院学报,2022,37(6):626-631.

[6]佚名.党的二十大报告中经济领域10个关键词[J].中国中小企业,2022(10):11-12.

[7]夏杰长.中国式现代化视域下实体经济的高质量发展[J].改革,2022(10):1-11.

[8]孙宏艳.新时代少年儿童体育运动的主要问题及对策——学习习近平总书记关于体育重要论述的价值旨归[J].少先队研究,2022(2):4-9.

[9] 周洋.奥运收藏 顺势而兴[J].艺术市场,2022(3):18-21.

[10]杨海航,张李强.习近平关于体育工作重要论述对西藏体育发展的启示[J].西藏大学学报(社会科学版),2022,37(3):130-136.

[11]齐冰.中国共产党百年体育实践成果与文化特质[J].北京体育大学学报,2021,44(6):97-104.

[12]本刊编辑部.基础教育要牢牢把握好定位[J].人民教育,2016(18):1.

[13]刘媛媛,郑国华,熊晓正.现代奥林匹克运动面临的主要问题及解决路径——中国和谐思想的启示[J].北京体育大学学报,2011,34(1):11-15.

[14]蒋广学.“全环境育人”理念的阐释与思想政治教育的时代创新[J].学校党建与思想教育,2015(7):29-31.陈宁.高质量全民健身是体育强国建设的基石[J].成都体育学院学报,2023,49(1):1-5,23.

[15]JOHN RATEY,ERIC HAGERMAN.运动改造大脑[M].杭州:浙江人民出版社,2013.

[16]肖容.融合铺新路,体校待转型——专家把脉体教融合背景下的新型体校建设[N].福建日报,2022-08-23(02).

[17]李春玲.代际社会学:理解中国新生代价值观念和行为模式的独特视角[J].中国青年研究,2020(11):36-42.

[18]李秀芹.构建“四维一体”的网络法治素养教育体系[J].经济师,2022(2):61-62.

[19]张一帆.信息时代新电子媒介使用低龄化现象研究——基于3—6岁幼儿自控能力的探讨[J].教育观察,2021,10(24):7-10.

[20]搜狐网.体育博物馆:体育成为人们一种健康的生活方式[EB/OL].(2019-10-11)[2023-08-24].https://www.sohu.com/a/346279434_114731.

[21]程建坤,严从根.坚持划界与互融 健全家校社协同育人机制[N].中国社会科学报,2022-12-02(004).

[22]项立敏.近现代我国学校体育指导思想演变的社会学思考[J].西安体育学院学报,2005(6):104-107,124.

[23]刘国军.“数字+智慧体育”开启应用新时代[N].中国改革报,2020-09-26(01).

[24]关欣,费薇娜,宋邦沛.大数据时代下我国智慧体育的构建思考[J].国际公关,2021(5):155-156.