进入后工业化时代的宏观经济政策创新

2024-10-15陈炳才

[摘要] 当前,从我国经济持续波动性、曲折式增长,以及出现的产业结构服务业化、城镇化步伐减慢、人口趋向下降现象来看,我国经济发展可能进入了后工业化时代。其特征是:经济增长走向现代化增长、增长的结构性特征更突出、难以出现轮动式结构性增长、财政货币政策的作用趋向弱化等。为保持我国经济未来可持续适度增长,需要进行若干方面的政策创新:一是探索中国推动全球化发展的新路径,加强全球基础设施建设和互联互通等;二是创新财政政策,推动土地出租和入股,实行将住房租赁化,将税收减免和财政补贴等基金化、股权化等;三是创新货币、金融监管政策,保持汇率稳定和升值,提升人民币信用,倡导主权货币跨境履行货币职能,对金融风险实时监管等;四是推动科技创新,利用组织优势,进行分工和专业化协作、系统集成,走科学化、数字化制造之路,拆分行为动作、思维步骤,走向智能化制造。

[关键词] 后工业化时代 特征 宏观经济政策 创新

[中图分类号] F120 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2024)05-0083-11

[作者简介] 陈炳才,中共中央党校(国家行政学院)研究员、原巡视员,研究方向:宏观经济、国际金融、绿色金融等。

2010年以来,我国经济增速呈现持续下降趋势,尤其是最近两年出现了名义经济增长率低于实际经济增长率的现象。面对经济增长的下行,理论和政策层面都认识到要走高质量、创新驱动和国际化的发展之路,但落实到具体政策时,则面临诸多压力和挑战。如何解决我国经济发展的当下难题,保障经济的可持续适度增长?本文拟从经济国际化、财政、货币、科技等方面进行探讨并提出相应的政策创新建议,以供参考。

一、经济增长下行趋势解析:

我国可能已步入后工业化发展时期

2023年,我国经济增长率为5.2%,名义GDP增长率为4.5%,两年平均实际增长率为4.1%。2024年上半年,我国经济增长率为5%,名义GDP增长率为4.07%,低于上年的4.5%,这可能意味着我国经济增长速度依然处于波浪式、曲折式增长时期。

名义GDP增长率低于实际经济增长率,说明价格出现了负增长,需求动力不足。从统计数据来看,主要是2024年以来工业出厂、购进价格指数持续出现高于2.5%—3.5%的负增长。而名义GDP增长率高于实际经济增长率阶段,物价应是持续上升的,包括消费物价和工业出厂、购进价格指数都会同比上涨。故名义GDP增长率高于或低于实际经济增长率,代表的是两种不同经济增长趋势和预期。

根据工业化、城镇化过程的经验,由于需求扩张和市场扩大,在价格上涨预期下,经济活动主体的投资积极性较高,乃至带动价格上涨,从而出现名义GDP增长率高于实际经济增长率的情况,说明市场看好未来前景。2011年与2007年相比,投资增长率高于经济增长率45.75个百分点;2015年与2011年比较,投资增长率高出经济增长率近1倍。这两段时间内,我国名义GDP增长率均高于实际经济增长率。但是,2017年以来,我国投资增长率开始低于实际经济增长率,尤其是疫情以来,投资增长率与实际经济增长率的差距逐渐拉大。2023年,我国投资增长率较2019年合计增长15.96%,而名义GDP增长率为27.78%,投资增长率不及名义GDP增长率,投资系数为0.57,这种情况在2015—2019年就出现了,投资系数为0.61,而在此之前的2007—2015年,投资增长率一直高于名义GDP增长率,且幅度较大(表1)。

2007—2021年,我国名义GDP增长率一直高于实际经济增长率,但名义GDP增长率低于实际经济增长率,则是2022年以来出现的新情况。这说明疫情以来我国经济出现的波动性、曲折式增长,不只是疫情和外部环境变化带来的短期冲击,而是经济发展、工业化进入了一个转折时期。即,在工业化成长阶段,出现经济波动性、曲折式增长(包括外部冲击)是短期现象,后期还会有高增长周期。但进入工业化成熟期或者尾期(后工业化发展时期),出现波动性、曲折式增长,意味着经济基本趋向下行增长、低增长,乃至伴随相对较高的失业率。从经济趋向下行以及相应的表现来分析,可以认为我国可能已进入后工业化时代。

我国可能已进入后工业化时代,其判断标志有三个:

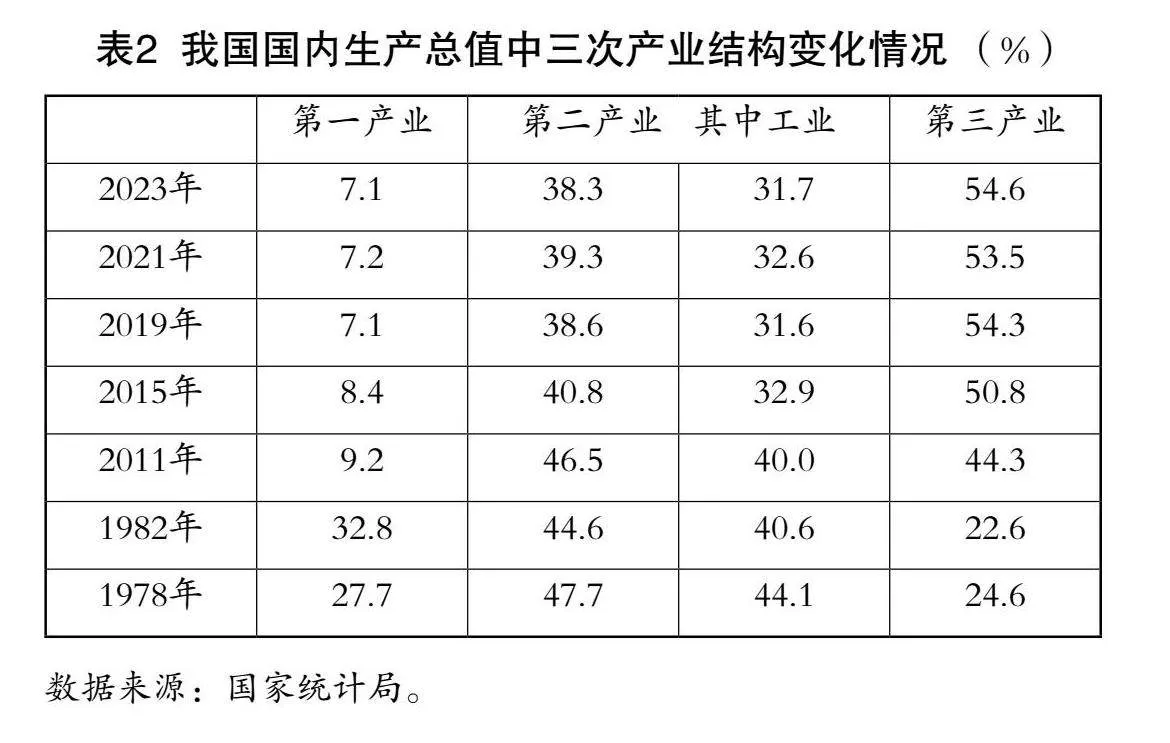

第一,产业结构服务业化。即,三次产业结构中的第一产业占比较低,服务业占比超过第二产业,乃至不断上升。具体表现为:2023年,第一产业占经济比重稳定在7%左右,服务业比重达54%以上,相对稳定乃至有上升趋势。第二产业尤其是工业增加值占国内生产总值的比重趋向于30%(表2)。

第二,城镇化步伐减慢。2023年,我国城镇化率达66.16%,未来10年可能趋向72%—75%左右,但年度人口增加规模持续降低。2019—2023年,我国城镇人口合计增加4841万,年均增加1210.25万,而2015—2019年合计增加人口9124万,年均增加2281万,2011—2015年城镇人口增加10141万,年均增加2535.25万。可见,城镇化的动力在衰减,这在城市住房价格上也能反映出来。

第三,人口趋向下降。2022年我国人口减少85万,2023年减少208万,说明我国人口增加出现了拐点,这种拐点的出现表现为:死亡率高于出生率,死亡率趋向缓慢上升,而出生率趋向快速下降。2023年,我国死亡率为0.787%,较2000年的0.605%有所提高,同期出生率分别为0.639%和1.403%,出生率下降了50%以上,其原因是老龄化比重提高。2023年,我国65岁以上人口比重达15.4%,未来10年是人口退休的高峰时期,预计将新增老龄人口26215亿,年均增加1747.53万,这意味着2021—2035年是人口退休高峰时期。出生率急剧下降和老龄化提高,尤其是人口绝对规模的下降,一般是完全成熟的工业化国家才出现的现象,但在我国提前出现,意味着我国经济增长的消费需求动力大大下降,这从社会商品零售总额增长的持续下降可以看出。

从全球经济发展情况来看,主要发达国家的工业化过程基本都有类似的经历,二战后的日本以及“亚洲四小龙”等的经济增长均出现过类似情况。需要指出的是,主要发达国家和二战后“亚洲四小龙”工业化完成后或工业化尾期阶段的转折增长,出现了巨大的外部市场,即中国、印度等人口大国的高速增长,由此带动全球贸易增长和结构创新,故其下行增长波动周期相对较长,但即便如此,贸易很大部分被境外投资替代,故总体上国内经济增长逐渐趋向下行。但我国是在融入全球化(以加入世界贸易组织为标志)10年后(2010年)出现经济增长速度持续下行,已经从10.6%下降到平均增长5%,速度规律的作用已经显现,这意味着外部市场能够拉动国内经济增长的潜力是逐渐弱化的。不仅如此,英国、美国在工业化进程中的人口规模有限,英国1760—1840年工业革命(1820年人口1983万),至1913年人口4262万;美国1840—1890年工业化(1850年人口2335万),至1913年人口9761万①,德国、法国工业革命过程中的人口没有超过五六千万。而我国工业化起步人口从1978年计算,从9.56亿增加到14亿,这种史无前例的人口、工业化和产能供给,对全球的影响力是空前的。对于我国来说,后续如果没有一个超越我国人口规模的市场,很难让我国借助外部的增长来延长适度增长的时间。因此,未来我国经济的低增长阶段,将可能低于主要发达国家包括“亚洲四小龙”工业化后的低增长速度时期。目前,就人口规模来说,印度和巴基斯坦的经济崛起,能够带来较高的全球增长水平,其他国家未来5—10年很难带动全球高于3%的增长,但印度和巴基斯坦的经济规模,目前阶段难以对全球产生巨大的增长动力。

因此,我国经济增长的下行趋势短期内不会有实质性改变,未来5—10年后,基本接近成熟发达国家的经济增长水平,即趋向3%的增长水平。此外,美国、欧洲等在进行实体经济发展和技术发展的战略调整,同时遏制我国贸易和新技术的发展,也会对我国经济下行产生一定影响。

二、认识后工业化时代经济增长的特征

1. 经济增长走向现代化增长

对我国来说,工业化、城镇化、机械化、自动化等已基本实现,可能局部还需要完善、修补,但总体需求量范围有限,故经济增长的高峰已经过去,后续经济增长可能会相对稳定。而后续具有增长空间的就是现代化发展,即互联网、物联网、大数据、云计算、区块链、虚拟现实到APP、智能化、无人化以及新产业、未来产业,其中最突出、最具有结构性市场空间的,是物联网、数字化转型和智能化、无人化、生物和生命科技、未来产业等,但这种发展思路是早期发达国家因人口少而发展的模式,对于人口规模巨大的我国来说,这个过程可能会伴随巨大的就业压力挑战以及相应的社会问题。后工业化时代,会伴随因产能过剩而导致的企业倒闭、重组增加、失业率提高。数字化、网络化、移动化、智能化、无人化等的发展,会大大降低人力需求,但也会创造很多新岗位,故在趋向现代化增长转折时期,为保持就业稳定以及人们的基本生存需求得到满足,社会分配制度、保障制度等可能需要进行重大调整乃至重新设计。

2. 增长的结构性特征更突出

无论是发达国家还是发展中国家,经济增长基本都是结构性的。虽然工业化过程伴随着全面、各行业的增长、发展,但总体来说,依然是结构性的。即,具有经营、管理、营销、服务、创新等能力的人、企业,集聚人力和人才、资金创立和发展企业,推动经济增长。增长的结构性,意味着收入分配和收入水平也会存在结构性差异,乃至可能出现收入分配不公、收入差距悬殊。在经济增长下行过程中,结构性增长表现得更为突出和明显,或者说差异性增长、贫富式增长更突出,很难出现普遍性、均衡性增长。以我国2023年经济增长率5.2%为例,第一产业增长4.1%,第二产业增长4.7%,第三产业增长5.8%,三大产业增长相对均衡,但内部结构差异很大。如工业中新能源汽车增长30.3%、光伏电池增长54%、服务机器人增长23.3%,而服务业中餐饮增长14.5%、信息软件增长11.9%。可见,这种情况下,必然有负增长的行业和企业。

3. 难以出现轮动式结构性增长

工业化、城镇化基本结束后增长的结构性,决定了企业利润、收入分配以及消费乃至区域增长的结构性。这种结构性从区域上来说,理论上存在梯度转移,但未必能够真正实现,主要看这种区域差异是在全国统一市场背景下出现的区域结构性差异,还是完全制度隔离导致的区域性差异。我国工业化、城镇化的过程是在全国统一市场机制下进行的,区域之间不存在制度隔离。发达地区不仅吸引了资金、技术、人才,也吸引了劳动力,因此区域结构性差异与增长的结构性差异是同步进行的,故不可能出现国内的梯度转移增长从而实现均衡结构增长,因为梯度转移的技术、成本优势必须配合人口规模和集中效应,必然伴随交通运输、物流、电网以及制度成本优势,而这些优势在相对欠发达区域难以出现。故即使是发达国家或发达省区,因其内部的区域差异始终存在,也难以成为后工业化时代的增长动力。同样,收入分配的结构性也存在差异。据估算,我国有6亿人月均收入在2000元以下(家庭平均数),让这些人收入提高到目前高收入群体的平均收入水平,不是简单推理就能实现的。因为后工业化时代的结构性增长,主要依赖高技术、高质量产业、新技术产业,乃至技术、资本、智力、数据密集型行业,这种结构性增长不可能使低收入者的收入提高。例如,俄乌冲突中欧洲国家对俄罗斯制裁后出现能源价格上涨,带来消费物价上涨,乃至引起各种罢工,工人要求提高工资和退休金,就说明即使是成熟的发达国家,大部分的普通就业人员和退休人员,也无法承受物价持续上涨10%—15%而工资不上涨的状况。通过三年脱贫攻坚,我国解决了贫困问题,但乡村振兴尤其是农民收入的提高、城乡收入差距的缩小,仍需努力。

4. 财政、货币政策对增长的作用趋向弱效、低效

如果说,在工业化成长过程中的财政、货币政策能够有效促进经济增长,在工业化基本完成后的财政、货币政策,则很难看出其对经济增长的促进作用。2008年美国次债危机后,除美国外,大部分发达国家的经济规模2019年时仍没有恢复到2008年或2013—2014年的水平,而这期间政府的财政赤字规模和货币供应增长量是持续增加的,甚至出现了国债和央行存款负利率的情况。也就是说,当今的财政、货币政策及其制度设计,是地理大发现以后为满足市场需求和经济增长需要而设计的,包括为应对危机、通货膨胀以及财政、货币政策制度本身问题不足等。但经济一旦进入零增长、低增长、负增长阶段,或者说工业化、城镇化基本完成,则以往的财政、货币政策制度便很难发挥促进经济增长的作用。

就我国来说,2015年以来政府债务增长远超名义GDP增长率,财政赤字占GDP比重持续提高,2019年以来货币供应量增长远超名义经济增长率(表3),但是这些措施没能带动经济增长恢复到2019年的经济增速(6%),而且名义GDP增长率继续趋向下降。

5. 后工业化时代的汇率贬值,会抵消经济增长带来的竞争力提高,甚至导致竞争力下降

工业化早期阶段,经济相对落后,农业比重较高,技术相对落后,汇率贬值有利于创汇和实行战略进口替代,甚至促进经济崛起,推动本国货币升值。然而,一旦实现了工业化,步入后工业化时代,货币贬值将导致货币信誉丧失和国家、企业国际竞争力下降。如果贬值预期成为习惯,货币的国际信誉便很难建立起来。例如,日本工业化进程中,日元汇率不断升值,从1985年9月22日前的240日元兑换1美元持续升值,至1995年4月突破80日元兑换1美元大关,1995年日本经济占美国经济比重为72.59%。然而,1997年亚洲金融危机期间,日元贬值,此后日本经济占美国经济比重持续下降,2022年仅为16.73%。2024年6月26日,日元贬值跌破160日元兑换1美元,估计日本经济占美国经济比重将不及14.5%。2021年,我国经济规模占美国经济规模的76%以上,最近两年有所下降,这一方面与人民币汇率贬值有关,另一方面与美国经济高通货膨胀有关。这是否会成为一个转折点,值得警惕。

工业化成长期与后工业化时代的贬值效应不同,前者可以促进出口增长,保持国际收支顺差,推动技术引进,而后者则可能导致货币信誉、地位丧失,国际竞争力下降,甚至引发金融资产价格危机。

6. 后工业化时代的经济增长瓶颈将逐渐显现

工业化时代的经济增长,如果没有原创技术积累和思维方法,必然是学习、模仿、引进的工业化,在技术方面一般是进行修补、改造、完善,创新尤其是原始创新不多,其好处是拿来就用,成本低,经济增长较快,不需要大量的技术、人才进行研发投入。这种状况到了后工业化时代,其增长的后劲不足就会显现出来。早期资本主义国家英国、法国、意大利等就是如此,因而被具有创新的美国、德国替代。二战后恢复工业化的德国、日本以及新成长起来的韩国等都遇到了创新不足带来的增长瓶颈。我国今天也面临缺乏原始创新以至增长动力不足问题。

上述后工业化时代的六个特征,意味着我国行业、企业之间存在巨大的差距,只是部分产业获得高增长,很难全面推动消费、投资以及进口,需要积极应对。

三、后工业化时代保持经济

可持续适度增长的若干政策创新建议

我国经济增长面临的挑战是史无前例的,也不可能运用历史经验解决当下遇到的难题。英国工业化进程中,依靠殖民地、战争等打开市场,大大拓展了其市场空间,但由于缺乏创新,后被德国和美国追赶和超越。美国工业化基本结束后,依靠血缘关系的全球化,大力发展国际贸易和投资,迅速超过英国,而且利用两次世界大战,拓展了市场,战后通过关税和贸易组织的关税降低、美元金融制度、援助计划等保持了美国经济的稳定,尤其是其技术创新活力具有世界引领地位,使得美国经济在现代化方面始终领先,并保持适度的增长。

我国无法借鉴英国、美国的后工业化道路,而日本、韩国的后工业化道路,尤其是产品出口结构的变化和调整,正是我国目前所做的,如汽车出口、机械设备出口等,但这种模式目前已经面临发达国家加征关税的挑战,未来可能面临更多挑战。

后工业化时代保持我国经济未来适度增长的关键,在于进行政策创新,创新包括全球化发展路径、创新财政、货币政策以及科技原始创新等。

(一)探索中国推动全球化发展的新路径

1. 以基础设施联通等推动全球经济共同繁荣

回顾历史,老牌资本主义国家没有推动殖民地和发展中国家的工业化和城镇化发展,其昂贵的汇率、高价格的知识产权和高附加价值的产品,让广大发展中国家承受不起。1995年成立的世界贸易组织,是美国主导的关税和贸易组织的改造,依然是美国的思维模式,侧重于制度开放以及降低关税、开放市场,属于全球化的软件建设,这种模式很难适应发展中国家的风险管理要求。广大发展中国家更需要硬件建设,共建“一带一路”倡议提出的政策沟通、设施联通等替代了WTO谈判和制度开放,不附加任何政治条件,同时提供资金、技术、设备、出口市场乃至劳动力,成本低、时效快,开辟了全球化的新路径,有利于相互之间合作,更有利于促进东道国的经济发展,因而受到国际社会的普遍欢迎和支持。

2. 以绝对的性价比优势,推动全球廉价工业文明普及化

我国工业化具有自身特征:人口规模巨大,产能供给巨大,价廉物美,在新产业、未来产业、新技术、成本和效率等方面,我国企业都具有绝对的性价比优势,对人口众多的发展中国家具有吸引力。目前,全球发展中国家的人口(不包括中国)有近50亿。过去30年全球人口每10年增加8.1亿—8.4亿,未来全球人口可能还会增加25亿—30亿,并且人口增加不在我国和发达国家,主要是在发展中国家。我国廉价的产品、设备,尤其是速度快、周期短、成本低、质量优的项目投资,对未来50亿—80亿人的广大发展中国家非常适用。

3. 将我国利用外资外债的经验推向全球,推动各国共同发展

地理大发现后的全球经济增长主要在西方国家,主要发达国家工业化、城镇化结束后,依靠新技术、新产品创造市场,通过战争、殖民地、侵略和规则霸权打开市场,但和平时代没有这种机遇。二战结束后,全球经济增长中心开始趋向亚洲国家,从战后日本工业化的恢复到“亚洲四小龙”崛起,尤其是我国改革开放带来的经济飞速增长和国际经济地位的提升,都显示出亚洲经济增长的潜力。根本原因在于,世界经济增长转向了由人口需求驱动的增长,中国作为这个过程中人口最多的国家,实现了工业化,这在既往的历史上是没有的,中国的发展,改变了世界经济增长的格局。

未来亚洲依然是全球经济增长的中心,因为亚洲国家人口众多,印度、巴基斯坦、印尼、越南等将从工业化文明中受益,从而推动未来经济增长。而中国一方面有地理优势,另一方面创建了不同于西方工业化模式,更适合亚洲国家借鉴。在中美战略竞争背景下,中国与亚洲国家贸易比重的提高,也说明了这一点。从数据看,20世纪后期尤其是21世纪以来,中国经济占全球比重持续上升,2022年达17.81%,虽比2021年略低,但依然高于欧盟,而主要发达经济体(除美国有所波动外)21世纪以来占全球经济比重均为下降趋势(表4)。

经济、人口从乡村向城镇集聚,从传统向现代转变,根本原因是技术创新和进步,依靠的是市场、人口。故二战后,人口多、市场大的亚洲国家自然成为世界经济增长的中心。未来中国将继续发挥这一优势,并以适用的技术和物美价廉的工业化模式,推动亚洲乃至世界经济的共同发展。中国改革开放过程中利用了外资外债三四万亿美元,造就了巨大产能和经济发展。如果这种发展模式在一些人口大国、发展中国家发挥作用,不仅带动本国投资,全球便还会有一个经济繁荣周期,尤其是对土地的再开发和利用,可以解决全球粮食问题。

(二)创新财政政策

1. 财政支出政策逐步转向公共职能

作为发展中国家,在工业化过程中,充分发挥财政对经济增长的支持作用,有利于经济的快速增长,各种税收优惠、减免、抵扣以及产业补贴、贴息、担保等,有利于调动经济主体的投资积极性,预算外支出的扩张有利于推动地方基础设施的发展和民生问题的解决。但是,这种无偿、免费的优惠、减免以及补贴等,可能会出现企业业绩、技术、数据等造假、欺诈、行骗现象,或者凭借关系等获得优惠和补贴等问题,从而导致财政资金使用低效、无效,乃至出现寻租、腐败现象,难以达到鼓励创新的预期目的。如果说,农业社会向工业社会转型过程中,财政政策经济化的弊端不明显,那么后工业化时代,在经济增长持续下行的情况下,继续采用这种模式,可能会加重创新企业的税赋,扼杀其创新积极性,企业将更多依赖财政资源来谋求生存,难以真正进行技术创新。

因此,进入后工业化时代,财政职能必须转变,转向公共职能,即财政主要职能转向关注民生和公共领域,包括教育、医疗、社会保障、失业救济等方面的公平和个人负担减轻,尤其是关注低收入群体、弱势群体。财政的经济职能应该弱化,并增加财政支出的透明度。

2. 对减免税和优惠及补贴等政策进行改革

我国的财政政策在工业化过程中的特征与主要发达国家不同,减免税、优惠税、补贴、贴息等经济功能较多,这种模式到了后工业化时代,应该进行制度改革。一是对减免税、优惠税、补贴和贴息等制度进行重新设计。建立制度门槛、准入和退出标准,对享用者进行事中、事后的监督、检查、处罚,将造假者、行骗者列入信用黑名单进行制裁。二是将事前的优惠、减免、补贴等转为事后或过程行为。即在建立具体操作标准、措施的基础上,对真正符合条件的企业予以支持。门槛准入、享受和退出操作措施具体化,不留自由裁量权空间,所有操作应通过网络备案、留痕。仅部分特别重大研发项目可以无偿化支持。三是考虑将凡是获得减免、优惠、补贴、贴息等的利益折算为具体的金额,进行股权化、基金化。一旦企业盈利、上市,财政资金可以退出,也可以继续保留股权,以获得分红等。这样,财政资金不必每年安排相应的预算进行无偿使用,可以减少税收和税赋的压力,乃至降低企业税赋。当然,这需要组建财税资金股权投资或基金投资管理公司,并进行业绩考核。采取上述方式,财政资金的有偿使用,既可以提高效率,也能彰显公平,就能鼓励企业进行真正创新。

3. 将土地招拍挂制度改为土地出租和入股

土地招拍挂制度推动了我国城镇化的发展,但在后工业化时代,这一制度和政策可能已不太适用。如果仍沿用此政策,将会加大企业成本,削弱企业国际竞争力,也不利于地方财政的可持续发展,故需要进行土地制度改革和创新。建议将土地招拍挂改为土地出租和入股,以大幅度降低企业和经营者的土地成本,从而提高企业投资积极性,以集聚人口、人才,以租金和股权分红促进政企关系的转变,让中国经济再次焕发活力。

施行土地出租和入股制度,一是着眼于未来产业和新兴产业,以鼓励创新;二是在餐饮、医疗、养老、服务业等行业,要将这些行业从资本、租金密集型转变成劳动密集型的低价格、低利润行业,降低其投入成本、行业收费和价格、工资,以形成低物价、稳定物价的良性经济循环,解决就业压力。生产企业用地,则可以根据企业提供的税收、就业、分红等指标进行土地出租、入股竞标,出租、入股年限可以协商,从“1+1”年到“10+10”年均可。出租或入股后,不能满足条件的,下次竞标时退出,或者实施过程中亦可协商退出。

4. 推进住房国有化、国企化和租赁化

土地招拍挂转为出租和入股政策后,住房价格将大大下降,政府可以考虑将开发的房地产部分国有化或者与国有企业共同持有,然后进行出租,从而让城市居民可以享受政府租赁房屋,而不必购买产权房。

对于占有银行信贷资金40%的存量房地产,实施不同政策:按目前政策,能够自我生存发展的,按照市场化原则处置;不能生存的,根据情况进行破产倒闭清算或者市场重组,拍卖房产没有主体购买的,收归地方政府所有,由财政发行专项债务出资收购,出租给居民,居民子女可以继承使用。也可以学习新加坡的经验,个人可以贷款购买政府收购的房屋,贷款利率为公积金存款利率加0.1%,将住宅、房地产行业微利化、长期化,用时间过程化解房地产风险。住房制度的改革,不仅可以化解房地产危机,而且可以让人们敢于扩大消费。作为纯粹的住房,租房和拥有所有权没有差别,国有化、租赁化可以使得消费能力得到释放。

(三)创新货币、金融监管政策

美元与黄金脱钩成为世界各国汇率锚以后,后起工业化国家的汇率信用需要通过美元储备来背书,如果不打破这种格局,可能陷入货币贬值、通货膨胀、资本市场萎靡不振的境况,尤其是在与美国竞争的背景下,美元金融可能成为打压本国金融的有效工具,从而阻碍现代化强国目标的实现。为此,需要新的货币政策和理论。

1. 保持汇率稳定和升值

货币的一般等价物地位、价值尺度功能是靠长期信用以及大众和社会认同、习惯而建立起来的,故要创建国际支付结算机制,必须树立货币的信用地位,尤其是长期信用地位,保持汇率稳定和升值。

首先,抛弃汇率贬值理论,保持汇率稳定乃至升值。英镑、美元等之所以能够成为世界货币,是因为其承诺实行金本位货币制度,在很长时间内保持本币与黄金的汇兑比率不变。如英镑兑换黄金从1717—1914年没有改变,美元与黄金的汇兑从1834年6月28日以来一直保持在20.67美元兑换1盎司黄金,1934年后将美元兑换黄金的价格调整、固定在35美元 ,这一水平一直维持到1971年。浮动汇率制度的出现,使世界各国以美元为锚,确保了美元地位的稳定,而实现浮动汇率的国家,其货币信誉再也没有超过美元,从而实现美元霸权。货币的国际信誉建立需要几十年乃至百年时间,但其毁灭则只需几年,那便是货币贬值。凡是接受汇率贬值乃至浮动汇率的国家,除非升值或者本身是国际货币,否则货币国际化无法实现。日元曾经在国际支付结算中占有较高比重,但因日元贬值,使得国际社会逐渐抛弃了日元,甚至连日本企业都不愿意用本币进行计价、支付和结算。我国作为大国,必须树立货币的国际信用地位,保持人民币汇率基本稳定乃至升值。

汇率贬值可能不仅不能带来出口增加,反而会带来更大损失。究其原因,人们认为汇率贬值有利于出口,但在后工业化时代,汇率几乎与出口无关。2008年以来,我国出现了两轮出口的高速增长,但并非因为汇率贬值,而是美联储采取量化宽松政策所致。一旦美联储收缩量化宽松政策,我国出口增长速度就会下降,乃至出现负增长。反之,即使汇率贬值有利于刺激出口,按照2021年出口收入36000亿美元计算,如果货币贬值10%,则收益为3600亿美元(不考虑进口损失),但我国GDP、金融资产、国民财富、外债则等值损失10%,其价值在15万亿美元以上。而且,我国房地产占银行信贷的40%,由于房地产不创汇,需购汇偿还外债,仅仅因汇率贬值增加的利率就高达10%,加上其发行境外债券的利率、担保和发行费用,实际利率可能在22%—24%,从而导致行业危机,救助房地产的资金远超汇率收益,故不能轻易实行汇率贬值。

其次,采取人民币盯住美元的汇率政策。美元是世界货币之锚,未来30年内难以出现替代其地位的货币,树立人民币信用的最好办法,就是采取盯住美元的汇率制度,保持人民币兑换美元汇率的相对稳定,长期如此,乃至适度保持升值,境外就愿意持有人民币,使用人民币作为债务和债权,可以用人民币进行直接投资。当然,这需要对相应政策进行调整和改革,即允许境外机构直接在境内开设人民币账户,允许人民币资金自由进出,离岸人民币业务自然消失,境外人民币汇率就无法影响境内人民币汇率,利用内外汇价、利差套利的现象就会消失,不会造成汇率危机。盯住美元政策实际是回到固定汇率制度,唯有固定汇率制度,才能真正确立货币的国际信用地位,这对非储备货币来说尤为重要,否则,国际化过程中的货币贬值,本币的国际地位随时可能丢失。

2. 全面提升人民币金融信用

货币的信用,不仅体现在物价稳定和汇率稳定,还包括其他方面的信用。

一是提升政府信用。一方面,政府信用体现在政府债务要能够进行兑现,尤其是隐性债务。如果政府失信,社会就不可能有真正的信用,人民币的对外信用也不能真正建立起来。故必须有效约束地方政府法定和隐性债务行为,财政收支要有约束,地方政府失信,会影响到国家主权信用的国际等级。另一方面,政府信用是政府行政和执法行为的信用,必须依法、规范、公开、透明、公正,对权力行为者的违规,可以依法起诉。只有权力建立了真正的信用,市场才会真正规范。有了权力的信用,才能构建起真正有效的信用规范,惩戒各种财务、数据造假、金融欺诈等失信行为。更重要的是要建立一次严重失信、终身受罚的机制,乃至将其列入黑名单,让人们不敢失信、欺诈。

二是防止流动性信用的滥用。货币流动性的及时供给、补充、融通,是信用实现的根本条件。经济活动主体由于各种原因在一定时期内出现流动性紧张、危机,这是常见的现象,这种流动性的紧张,可能导致企业、个人乃至政府破产。因此,需要对债务进行重组,或者采取破产清算。有时候,因为资金规模巨大,牵涉的企业太多,如果采取破产清算,可能带来更大的危机,故需要提供流动性支持乃至救助。但这种支持、救助也可能成为市场与政策的博弈,即每次的危机、资金链条断裂,政策都予以救助,可能导致资金效率下降。因此,需要根据不同发展阶段和产业发展类型,采取不同政策。如果一个行业的繁荣周期已经结束,机构危机的救助应该有所控制,予以少救助甚至不救助。如果行业周期处于发展过程中,可以进行适度救助。如果不区分阶段和行业类型,持久的博弈将导致未来出现系统性危机,或者其他需要发展的行业缺乏资金支持,整体经济、金融将长期缺乏效率和国际竞争力。比如,2008年我国信贷资金1元人民币可以创造1元GDP,2023年需要1.92元才能创造1元GDP。就企业融资来说,2015年投入2元可以创造1元GDP,2023年需要3元,如果按此持续下去,企业资金效率可能趋向4元投入创造1元GDP,流动性的泛滥将使金融风险难以控制。

三是货币的信用需要科技、贸易、债权债务、支付结算体系便利等载体来支撑。观察国际货币的历史,纸币与黄金挂钩,承诺随时兑换黄金是纸币信用的前提条件,但能够提供在国际独有的科技、技术和便利化、先进化的产品、设备等贸易品,才是本币信用得以实现的有效路径,而且贸易品必须是自身独有、他国必需,具有稀缺性,才能使本国货币的债务、投资成为他国需要,他国才愿意以出口换取纸币或吸引本币投资或借用本币。当然,提供了贸易品、债务、投资,必须提供资金兑换、支付、结算、到账、提取等往来交易的便利,没有这种便利,货币信用也是空话。同时,建立相关机制,能够解决参与经济活动过程中对流动性便利的需求,随时能够获得本币资金的流动性,即国际化的本币授信、资金拆借、交易和投资市场。此外,还需要建立机制,让本币在国际社会广泛使用。美国依靠战后援助计划、战争期间和战后美元债务、建立世界银行等扩张美元债务,要求英镑区内允许美元自由兑换等,才使得美元市场得到扩张和巩固。故人民币国际信用地位的提高,还需要在科技创新、贸易品的独有以及人民币国际债权债务、跨境投资等方面努力,同时必须建立起相应的支付结算体系,并且得到双边认同、普遍接受,尤其是人民币流动性的国际融资市场。

3. 倡导主权货币跨境履职,并建立相应的交易便利载体

一是实现主权货币地位平等,使其具备跨境履职功能。主权货币在国内具备流通、计价、支付、结算、融资、储藏等功能,并可以进行信用创造,如抵押、质押、发行股票、债券、资产证券化等。但到了境外,由于国家间的信任问题,一般采用第三方货币如美元、欧元等来进行支付结算、融资等。如果说,美元、英镑、欧元(法郎和马克)早期与黄金挂钩具有国际信用,那么为何美元已经没有与黄金挂钩,依然能成为储备货币?显然,这是由于金本位和金汇兑本位带来的习惯与路径依赖,以及对储备货币金融资产的依赖所致。这种依赖本质上依然是一种信用,以及对与信用相关的法律、会计、金融工具、市场开放和支付结算便利等制度的认同。而这些问题如今理论上都能解决,从而实现主权货币地位的平等,使其具有跨境履职功能。一旦主权货币都能跨境履职,美元便只是跨境履职的货币之一。

二是建立主权货币的跨境履职机制和载体,避免以第三方货币履职跨境经济金融活动带来的巨大风险。国内货币是国家政权通过法律确认的,而国际货币如果不是历史习惯,就需要两国或者多国政权在法律上认同本币的跨境履行职能,或者创造共同接受的新货币,如欧元。不管是哪种方式,都需要政权和法律的协同、认同。有了协同、认同的货币、信用物,国际贸易就可以平等进行。非储备货币国家,可以通过双边政策和法律的协调,确立本币的跨境履职信用,不能只用储备货币作为跨境履职的工具和手段,一旦与储备货币国家发生对立、冲突、战争,就会面临巨大的经济、金WW8h75exIt0YeEZZhnJ+dQ==融风险。美国对俄罗斯等国实施金融制裁,不仅冻结了其海外资产,而且终止其银行对SWIFT系统的运用,从而限制这些国家的国际贸易和跨境资金流动,导致其货币大幅度长期贬值,缺乏信用。我国要走向现代化强国,避免美元金融制裁的风险,必须建立主权货币的跨境履职机制和载体。

三是建立多币种支付结算体系。人民币支付结算体系是单一币种单方面的支付结算体系,不符合主权货币地位平等的原则,故可以探索签署双边合作协议和法律文本,双方成立合资机构,建立双边本币资金计价、支付、结算体系,并配套建立外汇资金交易和拆借市场,双方的国际业务银行即是机构会员,直接进入本国外汇交易市场和本币资金拆借市场,相互直接授信,以国家信用担保,进行外汇交易和本币资金拆借。这样,商业银行就可以直接对双边企业进行双边货币的授信和结售汇、信用证和保函业务。在此基础上,不断完善双边计价、支付、结算体系,逐渐容纳多币种的货币支付结算,并统一业务标准和模式。

双边采用本币资金跨境计价、支付、结算、融通,不仅会带来发展中国家的经济发展和崛起,保障其汇率的相对稳定,避免美元短缺带来的债务危机和汇率波动,也会带动我国进出口和经济适度增长。

4. 利用大数据技术,推进对金融风险的实时监管

金融风险的形成,既有企业、市场、经济周期等方面的原因,也有制度和监管不足的原因,对宏观金融风险的监控往往是通过金融活动主体的数据报表及其检查来实现的,但数据报表存在时间滞后、数据造假以及资金链条流动性断裂的风险等问题。因此,需要提高监管的及时性和有效性,才能确保金融安全。

大数据时代背景下,宏观监控对银行、保险等金融机构实行实时监管,在技术上已不是难点。外汇监管已经能够做到每笔业务的网上核查,其他金融业务也应该可以做到。防范风险的各种制度要求,如果没有实时监控,仅凭机构报表,远远不足以抵御风险。应该在规范所有业务流程的基础上,建立可以随时进行分析和判断风险的智能软件系统,以切实提高监管的前瞻性、精准性、协同性、有效性。建议中国人民银行和金融监督管理总局利用大数据技术,对金融机构获得的原始数据进行分类、重组,从而及时发现问题,处理风险,金融风险防范应该逐步走向事前和事中防范与控制。

监管方面,还可以利用大数据,基于企业经营活动的历史比较和未来趋势分析,对其流动性变化作出趋势性判断,根据数据对企业授信进行重新设计,乃至取消或部分取消抵押、质押和担保,进行纯信用贷款,降低企业成本,提升客户忠诚度。纯信用贷款的发展,对银行的监管制度如核心资本的比例要求也要提出新的调整要求,乃至可以降低利率,免除风险成本。无形资产(如知识产权、专利、经营权、林权、土地经营权、预期收入等)的价值评估,也影响着银行信贷的发展,监管部门可以根据经验和历史数据,为银行信贷防范制定操作指引,推动无形资产抵押贷款发展。

大数据背景下,应该减少央行在贷款资金供给的中间环节,尤其是在发生危机或需要紧急救助时,央行可以直接贷款至清单企业账户,以降低中间成本。当然,这需要制定相关标准,企业作出承诺,商业银行配合进行实时监控,同时要将违约企业列入信用黑名单。

(四)推动技术原始创新

1. 发挥制度优势,走分工专业化协作集成之路

分工的好处在于熟悉的行业可以提高效率,也容易发现问题,从而进行改进。今天的技术创新尤其是原创,不是一家企业所能胜任的,必须进行分工、协作,然后集成。例如,汽车发动机有200多种芯片,一家企业根本无法完成。轴承质量的改善,必须从降低冶炼环节钢铁的含氮量及杂质入手,解决韧性、光滑度等问题。当前,我国机器人产业园至少50多个,相互之间没有分工,难以进行超越突破,如果有了分工、协作和集成,就可以实现整体突破。

分工不仅需要把人和企业、机构组织起来,更需要在机构、企业之间进行专业化研发、设计、制造等分工,而且需要进行协作、集成,以避免分散的同质化竞争导致的资金、人才浪费和低水平重复建设。目前,亟待在教育部、科技部、工信部、航天科工等部门之间进行分工、协作,部门内部在不同省市、大学、研究机构、企业之间进行分工、协作,做好规划,从企业具体需求出发,相互合作,对某项技术、产品、设备等进行系统设计,列明差距所在。每年每个单位有一点小的技术进步和创新,那么集成起来,3—5年就会有巨大突破。同时,金融机构、行业协会需要参与进来,对分工、专业化协作和集成予以金融支持和行业分工协调,提高效率。

企业之间可以根据上下游、供应链、产业链、数据链、研发链进行分工,分工要细化到工序、工步、行为动作分解,产品零部件及其功能设计与改造,通过这些数据积累,补上分工专业化协作集成和流水线形成的原始数据,如此,进行原始创新研发就有了基础。利用大数据、云计算、互联网,以及实验室、分析仪、试验数据等,进行反复试验、配方调整、过滤、提纯,将过去人工及其经验的每个痕迹记录下来,观察分析其差异及其原因,然后建立参数体系,从而进行技术突破和集成。

2. 从“只可意会不可言传”的经验化走向科学化、数字化制造

“只可意会不可言传”,说的是精微处、微妙处无法用言语表达,只能通过师傅带徒弟的方式进行传承,从而导致技术和工艺传承缓慢乃至中断。我国造剑、捞宣纸、工匠、艺人、中医等行业都存在这种现象。其实,只要可意会,就可以言传,从而进行数字化创造,就能够制造相应的仪器和设备来验证。比如过去依靠经验、手工感觉做出的烧饼、面包、烤地瓜、蒸米饭、馒头等,通过温度、时间、热量、密封度、水量和刻度等数量化指标的控制,就可以以新的电子化产品和设备来进行加工制造,从而使手工制造和工艺走向机械化、自动化乃至流水线生产,而且可以保障每批产品的质量稳定。在智能化时代,这些数据指标就可能转化为智能控制。从不少行业经验做法转化为生产线的案例可知,经验和感觉可以实现数据化、配方化、科学化,从而走向机械化、动力化、智能化制造。

3. 拆分行为动作、思维步骤和要素,以机械、智能替代体力和脑力

我国没有经历过原始工业化,故难以进行原始创新。原始创新的方法在于研究人的行为,将人的经验、工作过程拆分为行为动作、工步、工序,并进行分工、专业化、协作、集成,将人的体力转化为机械动作,再予以动力化、自动化,乃至成为流水线、生产线、供应链,这个过程伴随精准衡量、计量、计算以及工艺技术、技巧的完善和发明。如我国神州十一号飞船,需要完成合计40余册各类总装工艺中规定的1181道工序,涉及工步15000步,落实到工步动作近80万次。只有把人的工作经验拆分为行为动作、工步、工序,才能将体力转化为机械力,有了设计和图纸,就可以不断改进机械技术和设备,乃至以动力化、自动化替代人工。我国要缩短国际技术差距,必须从产品、设备、工艺流程等每个细节做起,弄清其中的原理和功能,以及要解决的问题,比较差距所在,通过零配件、组件的分工、协作,进行技术整体创新突破。

智能化时代实际是从替代体力走向替代脑力,必须研究心理、大脑、人体的功能和活动,研究相关的原理、细分步骤和必备要素,进行仿生,然后将这些转化为计算机的语言、逻辑,进行程序化、软件化、芯片化、传感化、摄像化,从而进行智能化的机器学习和自我控制、完善,实行智能生产、制造,乃至直接参与人类的活动、替代人类的活动,或者用于开发和增强人体功能。这些都会带来人类生产、生活方式的变革,从而带来新的增长机遇和市场。当然,技术创新的其他要素还有很多,这里不赘述。总之,要想进行技术创新,必须有具体的操作路径和方法乃至工具,停留于模仿和借鉴,难以实现创新驱动的发展。

[参考文献]

[1] 陈炳才.建立强大的货币:条件与举措[J].开放导报,2024(4):76-85.

[2] 樊纲.双循环与中国经济发展新阶段[J].开放导报,2020(6):7-10.

[3] 本·斯泰尔.布雷顿森林货币战[M].符荆捷,陈盈,译.北京:机械工业出版社,2014.

[4] 麦迪森.世界经济二百年回顾[M].李德伟,盖建玲,译.北京:改革出版社,1997.

Innovation in Macroeconomic Policy in the Post-Industrial Era

Chen Bingcai

〔Party School of the Central Committee of C.P.C(National Academy of Governance), Beijing 100875〕

Abstract: Currently, based on China's persistent volatile and erratic economic growth, as well as the emerging phenomena of a service-oriented industrial structure, decelerating urbanization, and a declining population trend, it is conceivable that China's economic development may have entered the post-industrial era. Characteristics of this era include economic growth transitioning towards modernization, more prominent structural features in growth, difficulties in achieving rotational structural growth, and a weakening role of fiscal and monetary policies. To maintain a sustainable and moderate growth rate for China's economy in the future, policy innovations are needed in several areas: firstly, exploring new paths for China to promote globalization, strengthening global infrastructure construction and connectivity, etc.; secondly, innovating fiscal policies by promoting land leasing and equity participation, implementing housing rental policies, and converting tax reliefs and fiscal subsidies into funds and equity stakes; thirdly, innovating monetary and financial regulatory policies by maintaining stable and appreciated exchange rates, enhancing the credibility of the RMB, advocating for cross-border fulfillment of monetary functions by sovereign currencies, and conducting real-time supervision of financial risks; fourthly, promoting technological innovation by leveraging organizational strengths, fostering division of labor, specialized collaboration, and system integration, embracing the path of scientific and digital manufacturing, dissecting behavioral actions and thought processes, and moving towards intelligent manufacturing.

Key words: Post-Industrial Era; Characteristic; Macroeconomic Policy; Innovation

(收稿日期:2024-08-14 责任编辑:罗建邦)