基于学生核心素养培养的初中物理实验教学

2024-10-15秦娜娜

摘 要 物理是以实验为基础的自然学科,物理实验教学对培养学生物理核心素养具有非常重要的作用。以“声音的产生与传播”为例,探究如何在实验课中培养学生的核心素养。

关键词 物理;实验教学;声音的产生与传播;科学思维;核心素养

中图分类号:G633.7 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2024)17-0-04

0 引言

《义务教育物理课程标准(2022年版)》指出,物理学科核心素养是科学育人价值的集中体现,是学生通过学科学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力[1]2。物理学科核心素养的提出体现了国家对创新型人才的要求。教育作为培养人才的主阵地,在提升学生的创新思维与创造能力方面具有非常重要的作用。初中物理作为一门基础自然学科,是培养学生物理学科核心素养的载体,因此,要重视每节课堂教学。初中生已具有初步逻辑思维能力,但抽象思维能力水平不高,正处于由经验型向理论型过渡的时期,是培养核心素养的最佳时期。物理是以实验为基础的自然学科,物理实验教学对培养学生物理核心素养具有非常重要的作用。本文以“声音的产生与传播”教学设计为例,探究如何在实验课中培养学生的核心素养。

1 教材分析

“声音的产生与传播”是整个声学知识的基础,对后续学习声音的特性、声音的利用和防止等知识具有重要的作用。高青县第五中学使用的是山东科学技术出版社出版的教材,“声音的产生与传播”一节包括三块内容:声音的产生、声音的传播、声速。本节内容是学生初步运用观察、分析、归纳总结等物理方法进行实验探究,亲自体验科学探究过程,对培养学生良好的思考、探究习惯和态度具有非常重要的作用。

2 教学目标

《义务教育物理课程标准(2022年版)》对本节课的内容要求是通过实验认识声的产生和传播条件;学业要求则从物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任四个方面进行详细规定[1]16,19。结合新课标要求、教材内容和学情,设定如下教学目标[2]。

2.1 物理观念

1)知道声音是由物体的振动产生的;

2)知道声音的传播需要介质;

3)了解声音是以波的形式传播的;

4)知道空气中声音的传播速度。

2.2 科学思维

1)培养学生进行观察、分析、归纳、科学探究的思维;

2)引导学生完成探究声音的产生与传播的实验要求。

2.3 科学探究

1)设计实验探究声音的产生与传播;

2)通过观察,能描述现象、总结实验结论;

3)通过实验,体验科学探究的过程,掌握科学探究的方法,并能用其解决以后遇到的一些问题。

2.4 科学态度与责任

1)通过一系列的探究实验,培养学生严谨的科学态度,培养学生的合作意识和主动交流并发表自己观点的意识;

2)培养善于利用日常物品进行科学探究、热爱科学的思维意识。

3 设计思路

根据上述教学目标,本节课内容分为四个教学活动。1)实验体验:发声的物体正在振动。2)小组探究活动:真空不能传声。3)感知与模拟:声音的传播形式。4)手机辅助实验:声音在空气中的速度。课本上传统的探究真空不能传声实验存在不足,如实验器材笨重、易老化漏气、底座传声等,导致实验效果不够明显。针对上述不足,对该实验进行改进,设计成学生自主探究活动。另外,对声音在空气中的传播速度这部分内容,设计一个手机辅助实验,学生可以直观地观察声速。这节课的实验方法设计采用结构化内容设计,融合现代信息技术(如电子技术、手机软件等),遵循初中生的认知特点,“直观感知—引导发现—科学探究—得出结论”。

4 教学过程

4.1 新课引入

播放动画,让学生倾听大自然的声音,引出声源的概念。

【问题设置】这些声音是怎样产生、传播的?

【设计意图】学生对自然界中的一些声音比较熟悉,但对声音的产生及传播过程等知识并不了解。通过物理问题的引导,激发学生探究的兴趣,让学生对自然界、生活中的一些现象进行理性思考,建立物理知识与生活的密切联系,感受物理知识就在身边。

4.2 探究声音的产生

【问题设置】物体发声与不发声时有何不同?发声体发声时有何特征?

【实验器材】钢尺、齿轮、一杯水、音叉、简易琴弦、学生课桌上的学习用品等。

【学生活动】小组合作,体验让上述物品发声,观察物体发声时的特点,展示发声过程并回答上述问题。

【设计意图】让学生成为探究的主体,通过亲身体验、观察实验现象,自主分析现象,合作交流总结实验结论。在探究过程中,有学生发现有些物品(如音叉等)的发声现象不易观察,质疑该类物体的发声是否由振动产生。针对学生的质疑,教师可以引导学生思考解决方案,让学生通过自主思考、合作交流加上教师点拨,提出解决方案:可以借助其他物体(如乒乓球等)将微小的、不易观察的振动放大。在这个过程中渗透重要的物理学方法——转换法。通过上述探究活动促进学生科学思维发展,培养学生的学科核心素养。

4.3 探究声音的传播

【问题设置】声音产生后是如何传播到人耳的?

【教师点拨】我们生活环境中的物质有三种存在形式——气态、液态、固态,这三种形式的物质是否都能传声呢?

4.3.1 探究声音在气体中的传播

【学生活动1】小组合作验证声音可以在气体中传播,并派代表展示验证成果。

【教师点评1】大部分学生通过生活中的现象(如我们在教室里可以听到彼此的声音等)证明声音可以在气体中传播。如果没有空气,我们还能听到彼此的声音吗?

【学生活动2】小组讨论交流,部分学生想到去太空中验证一下。

【教师点评2】这个提议难度很大,我们能不能设计实验,在教室里验证该问题呢?

【学生活动3】小组继续讨论交流,部分学生想到把发声体放到一个密封装置中,将里面的气体抽走,对比声音前后的变化。

此时,基本设计思路已经形成,教师可以简要介绍提供的实验器材用法,让学生小组合作完成探究实验。

【实验器材】简易的拔罐装置、蜂鸣器、纽扣电池等。

【具体操作】学生把蜂鸣器和纽扣电池组装好,让其发声,接着放到手掌中,用拔罐罩盖住,可以听到声音比在空气中有所减小;接着用抽气装置把罐体中的空气慢慢抽出,在这个过程中倾听声音的变化;最后,把罐体上端的活塞打开,进入空气,倾听声音的变化。

根据上述实验,让学生描述实验现象并引导学生推理总结:真空不能传声。

【设计意图】学生通过列举日常生活中的一些现象,得出声音可以在气体中传播。教师通过反证法引导学生设计实验,验证真空不能传声,有利于学生辩证思维的培养。另外,在这个实验中,教师对课本中传统的实验进行了改进,利用生活化的材料,结合电子技术,进行小组探究活动,取得很好的实验效果。

4.3.2 探究声音在液体中的传播

【学生活动1】小组合作,验证声音可以在液体中传播,并派代表展示验证成果。

【教师点评1】大部分学生结合生活经验(如脚步声吓跑岸边的鱼等)证明液体可以传声。大家能否利用教室现有器材或物品设计实验进行验证呢?

【学生活动2】小组讨论交流,大部分学生想到在水中放一个发声体,检验能否听到声音。

【教师点评2】方案很棒,但存在一定的不足之处,如我们需要用容器盛水,发声体一般会跟容器接触,这样就不能排除固体传声的问题,有没有更好的方案呢?

【学生活动3】小组讨论交流后,部分学生想到让发声体浸没在水中浮着(悬浮)。

此时,教师可以展示实验器材——浮沉子,介绍其使用方法,并演示。

【实验设计】将发声体——蜂鸣器密封,并与小玻璃瓶结合在一起作为浮沉子放入装水的塑料瓶中,捏塑料瓶,浮沉子会在水中悬浮,此过程中会一直听到蜂鸣器发出的声音,由此验证液体传声。此实验设计可以排除传统实验中固体传声的影响。

最后,拓展液体传声在生活中的应用——水下芭蕾舞。

【设计意图】学生通过列举日常生活中的一些现象,得出声音可以在液体中传播。在设计实验环节,通过教师引导,培养学生严谨的科学探究态度。生活中的应用——水下芭蕾舞,体现了物理来源于生活又服务于生活的理念。

4.3.3 探究声音在固体中的传播

【学生活动1】小组合作,验证声音可以在固体中传播,并派代表展示验证成果。

【教师点评1】大部分学生通过生活中的现象(如隔墙有耳、医生用听诊器等)证明声音可以在固体中传播。大家能否利用教室现有器材或物品设计实验验证呢?

【学生活动2】小组讨论交流,部分学生想到伏桌,轻敲桌子听声等。

此时,教师出示“土电话”实验器材,让学生实践“土电话”验证固体传声。最后,拓展到固体传声在生活中的应用——贝多芬用牙齿听声。

【设计意图】利用周围简单易得的物品带领学生进行低成本的探究实验,让物理实验走进课堂、融入教学,在这个过程中培养学生的动手能力和合作探究意识,有利于培养核心素养中倡导的科学态度与责任。生活中的应用——贝多芬用牙齿听声,体现了物理来源于生活又服务于生活的理念。

4.4 探究声音的传播形式

声音以波的形式在介质中传播是本节课的教学难点,这是因为波动是一个抽象且复杂的概念,对学生来说较难理解[3]。因此,设计以下教学活动:

1)结合现代信息技术,让学生自己或借助物品发出各种声音,利用手机软件Oscilloscope展示这些声音的波形,结合希沃投屏让所有学生直观感知声波;

2)让学生利用玩具彩虹圈模拟声波;

3)通过视频从微观角度展示声波,加深学生认识。

【设计意图】利用手机软件直观展示波形,有利于学生直观感知声波;通过彩虹圈玩具模拟声波,让学生亲自动手操作体验、观察,对声波加深理解;微观视频展示,进一步加深理解。

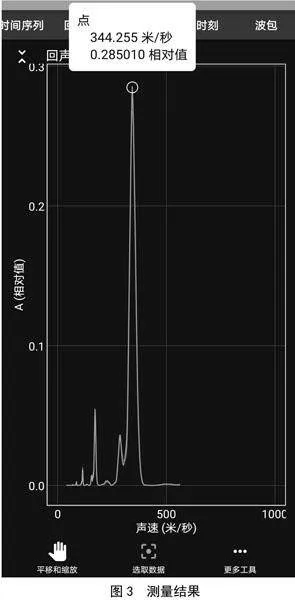

4.5 探究声音在空气中的传播速度

本部分内容课本给学生提供的是一些图片、资料,思考问题,学生缺少直观的体验。如果能在课堂上呈现测量声音速度的过程,那么必然会给学生带来终生难忘的印象。鉴于此,通过查阅各种资料,利用手机软件Phyphox自带的“声呐”程序测量声音在空气中的传播速度,具体操作:取一根长度约为56.3 cm的PVC管子(图1),一端封闭,另一端放智能手机,打开测量程序(图2)。图3是测量的声音在空气中传播的速度,受环境、PVC管子长度等因素的影响,测量结果存在一定的误差。

【设计意图】利用手机软件设计实验,在课堂中实时展示声速,学生可以直观感知声速,一方面有利于学生加深印象,另一方面,有利于学生加强探究意识,发展科学思维,培养核心素养。

5 结束语

本节课以实验贯穿始终,采用问题引导、学生自主探究的方法,加强学生在课堂中的主体地位,一系列的实验探究让学生对声音的产生、传播、声速等知识有了系统的认识。本节实验课体现了生活化(如体验声音的产生——振动,采用简易琴弦、齿轮、一杯水等器材)、简易化(探究真空不能传声,采用生活中的简易器材,结合电子技术)、可视化(探究声音的传播形式——声波、在空气中的传播速度——声速,结合手机软件,让学生直观感知)的特点,让学生在感知和发现过程中学会科学探究,提升物理学科核心素养。

本节课的反思之处在于利用浮沉子验证液体能够传声实验,声音较小,可以寻找功率更大的蜂鸣器对该实验进行改进。

6 参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 丁玉玲,赵振宇.基于物理核心素养的教学设计:以“声音的产生与传播”为例[J].中学物理,2019,37(8):56-59.

[3] 刘勇.发展学生的物理学科核心素养在初中物理教学中的实践:以“声音的产生和传播”为例[J].中学物理,2018,36(20):50-51.

*项目来源:高青县教育科学规划课题“核心素养视域下初中物理科学思维的培养研究”(课题批准号:2021GQKT11)。

作者简介:秦娜娜,中学二级教师。