科研实验室安全风险分析及事故预防方法研究

2024-10-15王思琪吕志慧陈昆涛

摘 要 科研实验室安全是与科研人员及广大师生的身心健康密切相关、但容易被忽视的重要工作。过去十几年,科研实验室安全事故时有发生,造成人员伤亡和财产损失,冲击人民群众的安全感。基于对部分重大实验室安全事故的调查分析,从科研实验室的运行特点出发,结合十多年科学研究的切身体会,从人、设备、制度、技术等方面系统分析高等学校及科研院所实验室的安全风险点,提出相应的事故预防方法,最终从通用型安全风险、差异化的安全风险分阶段及分级处置、安全事故预演和事故善后处理等四个层面阐述高等学校等实验室所有方的安全风险管理具体内涵,旨在为科研实验室的安全运行管理及安全工作建设提供思路和方法。

关键词 科研实验室;安全风险;事故预防;风险管理

中图分类号:G647 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2024)17-0-04

0 引言

近年来,随着我国科技实力的增强,科学研究型实验室(以下简称科研实验室)在产出越来越多先进成果的同时,一些重大安全事故时有发生,给个人、家庭、社会和国家都造成巨大损失。2001—2020年,媒体公开报道的全国高校实验室安全事故便高达113起,共造成99人次伤亡。田志刚等[1]

分析发现,重大危害事故(如火灾、爆炸)占比80%,化学类事故比例接近50%,因违反安全操作规程等直接原因导致的事故更是高达62%。由此足见实验室安全工作开展的必要性。

高等学校及科研院所的实验室作为实验教学、科学研究的重要场所,具有设备仪器和材料种类数量多与分布密度大、试验或实验频率高、参与人员不确定性强等特点,导致安全隐患多、风险高,且因素复杂,给实验室安全运行以及参与人员的生命安全带来巨大的挑战[2]。表1列举了部分科研实验室安全事故的基本信息(整理自媒体报道,不再一一标注来源),其中爆炸为重大事故的主要形式和原因。爆炸具有瞬时性、不可控性和难以预料性,这也是其往往导致重大、恶性后果的根本原因。国外也时有类似的实验室安全事故发生,例如:2011年,美国耶鲁大学某学生在操作车床时意外导致头发被车床绞缠而窒息死亡;2018年,美国宾夕法尼亚州埃克斯顿Frontage实验室因氰化钾暴露而致人死亡;2018年,印度某青年研究员在实验室高压氢气瓶爆炸中丧生;等等。

国务院安委会办公室曾召开高等学校实验室安全管理工作会议并指出,近年来高校实验室安全事故时有发生,造成人员伤亡,冲击人民群众和广大师生的安全感,暴露出我国高校实验室管理存在的安全责任不落实、管理制度不健全、危险物品安全管理不到位、实验人员违规操作、相关部门安全监督存在薄弱环节等问题[3]。本文将从科研实验室的运行特点出发,分析实验室安全事故的风险点,并提出相应的事故预防和处置方法。

1 实验室安全风险因素分析

1.1 实验用地资源有限而导致的安全风险因素

笔者在调研中发现,许多高校或科研机构的实验室(尤其是年代较久的)由于科研用地规划不足或不合理,导致一些实验场所占地面积过小,进而实验室所有者不得不在极其有限的空间内布置较多种类和数量的实验设备,设备间距较小,布局稠密,同时衍生出其他问题,如物料仓库与试验场所混用、办公区域与实验区域交叉等。笔者还发现,对于一些土地紧张的区域,存在实验室周围其他无关建筑或设备围堵严重的现象。

实验用地资源紧张会直接导致实验场所中设备、物料、实验操作等安全距离余量的下降,从而增加安全事故发生的风险,也存在放大潜在安全事故后果的风险,一旦发生爆炸(燃),可能会引发连锁反应和次生事故灾害。因此,实验用地资源有限是导致实验室安全风险的主要因素之一,且在现实中因土地资源紧张等客观因素难以克服和处理。

1.2 极端或非常规探索性试验的潜在风险

人们对于未知世界的探索过程本身具有一定的风险性,这种风险主要来源于未知。科研实验室是科研成果产出之地,且近年来,高负荷研究任务和考核压力几乎是从事科学研究人员所面临的共性问题。从试验或实验的角度来看,常规的、安全风险低的实验往往实验结果较为明确,比较容易获得或已经被充分研究,而非常规的尤其是探索性的、极端工况的试验则结果难以预料,或难以获得或未被研究而更具有探索价值,这也是人类社会进步和发展的必经之路。所谓极端或恶劣工况或非常规工况一般包括高/低温、高压、极短时间、高速度、高能量、高密度/浓度、高活性、高毒性、强辐射、强扩散性等,分布于不同学科和研究方向,一般常见于化学、物理、生物等学科,以及诸如能源利用、化学品研制与开发、生物制品开发等研究方向。因此,科研试验过程中的不确定性、测试条件的极端性是造成相关实验室安全风险的另一因素。

1.3 安全管理体系落后或缺失

笔者在统计调查近些年科研实验室安全事故过程中发现,虽然大部分实验室已经建立一定的安全管理体系,如实验室安全责任人制度、安全培训制度、常态化排查和抽查制度等,但在实际实施过程中存在安全责任落实不到位、管理制度不健全、危险物品管理不善、实验人员违规操作、安全监管存在薄弱环节等问题。安全管理系统或体系实际包含复杂的内涵,包括人、设备、制度,安全管理体系的落后或缺失是实验室安全事故发生或恶化发展的重要因素之一。

1.4 安全教育与人格教育缺失

安全教育和人格教育是高等教育中不可或缺的一部分,但安全教育现状并不乐观,表现为:1)教育者和参与者对安全教育的重视度不够;2)安全教育内容匮乏、形式单一,缺乏寻根究底和自省自查;3)在思想上,安全意识淡薄,侥幸心理普遍。人格教育更是缺失严重,具体表现为学生对自我及他人的生命、健康和财产安全缺乏敬畏之心,对未知或危险情形缺乏防范意识和危机意识,过分或急于追求功利性结果,或美化牺牲精神。从根源上讲,安全事故来源于参与人,参与人未能接受充分的安全教育和人格教育,从而缺失防患于未然、居安思危的安全意识,最终将导致安全事故风险的扩大。

2 事故预防方法

基于前文实验室安全风险因素的概括分析,安全事故的预防与处置应基于具体因素从根源上展开。笔者认为,作为实验室的所有方,高等学校及科研院所应从制度、意识、管理、技术四个层面开展安全事故预防和处置工作。

2.1 强化并建立第一责任主体制度

根据国务院安委会办公室关于高等学校实验室安全管理工作会议精神,教育部《关于加强高校实验室安全工作的意见》[4]以及部分省市关于高校安全管理的相关规定,无一例外地将高等学校及科研院所本身作为实验室安全责任的第一主体,这在现实中既具备可行性,亦具备合理性。因为在现实中,受“经济人”思维[5]的影响,实验室所有方在某种程度上仍然以自身利益最大化为目标,极易出现“无事不理”的局面,实际表现为压缩实验室运行过程中的安全管理支出、消极对待事故发生以后的善后事宜等,而这种局面将导致实验室的使用方最终成为受害方。Kong等[6]通过对近年来发生的高校实验室安全事故进行分析发现,实验室安全管理和人员管理是事故发生的主要原因。因此,强化建立第一责任主体制度有利于敦促实验室所有方制定切实有效的安全管理制度并负起监管责任。

具体而言,要确保该责任主体制度的建立:1)建立全面的、先进的安全管理制度体系以适应日益复杂和庞大的安全监管任务;2)参考分权制衡理念建立“对立面”监督措施[7];3)明确实验室安全支出成本,使得实验室所有方认识到实验室安全运行是最大地节省成本,有助于长期利益最大化。

2.2 将风险识别作为科研任务之一

毋庸置疑,科学研究因其未知性而伴随着较大的安全风险,但这并不代表对此只能听之任之。事实上,应将试验探索过程中的安全风险识别和预判作为科研任务之一,并通过强制性手段(如行政命令)或激励性手段自上而下地推行。例如,科研项目设置一定比例的安全风险专用资金,用于支付科研安全保障措施,或作为科研项目安全顺利开展的奖励资金。那么,如何才能准确全面地识别科研过程中的安全风险呢?前文提到,非常规的、探索性的、极端工况下的试验,其潜在的安全事故具有一定的学科依赖性和研究内容依赖性,因此可通过专家介入的方式对安全风险进行预判:1)通过计算机仿真的方法预测试验结果和过程参数,进而识别潜在风险;2)对于相同或相近学科的实验研究,通过成立安全专家委员会对各个研究方向和具体研究对象进行论证,提前规避安全风险或制定应对措施。

2.3 实施先进的安全质量管理体系

无论应对哪种类型的安全事故,先进的安全质量管理体系都必不可少。实验室安全质量管理应包括人、设备和制度三个方面:在人的方面,提高实验室责任主体人及其代理人的管理水平和责任意识,加强实验室使用人的安全教育与人格教育,强化其自我保护意识;在设备方面,进行积极预算,设置专项资金保障先进安全设备的引进,如监控、监测系统,防呆防错系统,智能管理及运行系统等;在制度方面,应确保自上而下安全管理体系的严格执行,完善实验室准入制度,完善各类设备仪器的安全操作规程,完善实验物料管理及领用制度等。例如,2018年广东省教育厅颁布《高等学校实验室安全建设与管理暂行规定》[8]中,提到“五双管理”:双人收发、双人记账、双人双锁、双人领取、双人使用。

2.4 实验室安全技术

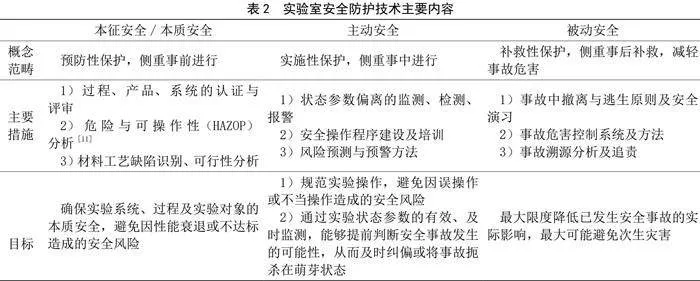

在实验室安全事故发生后进行反思、追责、溯源分析虽然必要,但对于安全事故的预防作用存在一定的局限性[9],每年发生的实验室安全事故频次大致保持稳定的事实就从侧面印证了这一点。除了上述的制度、意识、管理因素外,科研型实验室安全稳定运行也需要先进的实验室安全技术的保障。这里的技术既包括具体的实验手段、方法、材料,也包括用于监测、检测、预警的软硬件系统、控制策略、算法等。笔者认为实验室安全技术可以从本征安全[10]、主动安全、被动安全三个层面开展,并总结于表2中。本征安全指的是预防性的保护技术,即充分考虑实验过程本身的特性,从设计、实施、制造的角度根本性提高安全水平。主动安全则着眼于实验和过程本身,通过检测过程状态参数的偏离及时进行干预和防护,如是否违反安全操作规程,关键参数是否偏离正常范围等。被动安全侧重补救,当事故发生以后或处于发生的初始阶段,通过某种方式将已发生灾害降至最小或防止次生灾害发生。

3 实验室安全风险管理

基于前文中对于实验室安全风险因素的分析以及安全事故预防方法的讨论,笔者认为高等学校等实验室所有方应从四个层面进行安全风险管理。

3.1 通用型安全风险管理

具体包括防火、防爆、防盗、防水、防毒害、防扩散等常见的用于应对火灾、爆炸、用电事故、偷盗及非法使用、水灾、污染物释放和扩散等安全事故。其中,火灾、水灾、用电事故等具有普遍性,在各类型、各学科领域实验室中属于共性问题;爆炸、生物安全事故、毒害事故等也具有一定的普遍性,如常见的爆炸事故多发生在有易燃易爆物品、压力容器以及极端工况测试的实验室,而常规的生物安全及毒害事故,多发生于具有生化研究内容的实验室。

3.2 基于学科和研究内容的安全风险分阶段及分级管理

组建实验室安全管理委员会,聘请与该学科和研究内容相关的行业专家参与实验室安全管理,通过组织研讨会、设置安全风险识别研究课题、推行计算机仿真技术等方式,对那些存在于非常规的、探索性的、极端工况下的试验过程中的,且难以预料、一旦发生后果严重的安全风险提早进行识别,并制定应对措施。

3.3 安全事故预演及事故灾害管控

通过对各种类型的安全事故进行模拟、预演,从实验室安全设计的角度查漏补缺,克服在实验室建设、设备空间布局、实验物料存放、实验人员避险与逃生等方面的设计缺陷。

3.4 事故发生后应进行积极善后,履行相应的法律义务

高等学校等实验室所有方应充分意识到自身在实验室安全事故中的第一主体责任地位,对于无法避免或已然发生的安全事故应积极善后,切实履行相应的法律义务,从而尽可能降低安全事故的影响,避免事故发生后衍生其他责任风险、社会影响风险和行政风险。

4 结束语

近年来,实验室安全事故造成的伤亡事件持续发生,教训惨痛,引人深思。本文基于对部分科研实验室发生的重大安全事故的调查分析,从科研实验室的运行特点出发,结合笔者多年科学研究及实验的切身体会,着重分析科研实验室的安全风险点,提出了相应的事故预防方法,从四个层面阐述高等学校等实验室所有方的安全风险管理内容。总体来看,实验室的安全运行离不开第一责任主体的引领和多方参与共建的努力,整体涵盖制度、意识、管理、技术等因素。其中实验室所有方应充分发挥监督与引导作用,积极承担主体责任;管理方应严格执行有效的安全管理体系;使用方应树立牢固的安全意识与责任意识。科研道路漫漫且修远,吾辈须上下且安全而求索。

5 参考文献

[1] 田志刚,郭子萌,佟瑞鹏.基于致因机理的高校实验室安全事故分析与危机管理探索[J].实验技术与管理,2021,38(6):265-268,286.

[2] Rainer D. Laboratory accidents, and safety pro-gram review[J].Journal of Chemical Health & Safety,2012(5):58-59.

[3] 杨乐.高校实验室安全管理的对策研究[J].化工管理,2019,(5):138-140.

[4] 教育部关于加强高校实验室安全工作的意见[J].中华人民共和国教育部公报,2019(5):29-31.

[5] 姜瑜,来丽锋.“3+X”高校安全治理学生参与机制的构建:基于分权制衡理论的研究[J].科学咨询(科技·管理),2021,(5):31-32.

[6] Kong S, Yang P, Fang X, et al. Analysis ofCharacteristics of Safety Accidents in University Laboratory and Research on the Causes of Accidents[J].E3S Web of Conferences,2021(03050):1-4.

[7] 王长虹,刘思艳.安全监督中的问题与对策[J].安全,2014,35(6):50-51.

[8] 广东省教育厅关于高等学校实验室安全建设与管理规定(修订)[J].广东省人民政府公报,2018(8):6-12.

[9] Nezu Y, Hayashi R, Yamamoto H, et al. Visualiza-tion of activity in university labora-tory for experimental accidents/incidents pre-vention using non-empirical approach[J].Journal of Environment and Safety,2019(2):45-47.

[10] 张景林,蔡天富.对安全系统运行机制的探讨:安全系统本征与结构[J].中国安全科学学报,2006(5):16-21.

[11] 吴重光.危险与可操作性分析(HAZOP)应用指南[M].北京:中国石化出版社,2012:280.

*项目来源:国家自然科学基金项目“基于激光光热动态微泡的多模诊疗方法研究”(基金编号:No.62005325);贵州省科技计划项目“激光响应型多模态、多功能、抗肿瘤耐药性的诊疗一体化探针的研制”(基金编号:黔科合基础-ZK〔2021〕一般324);遵义医科大学博士科研启动项目“克服鼻咽癌肿瘤耐药性的激光响应型纳米动态探针的研制”(基金编号:F-ZH-005);遵义医科大学珠海校区教改项目“基于医、教、研三位一体的“新医工融合”:《医学影像成像系统》课程的新型教学与科学研究模式探索”(基金编号:ZH202212B)。

作者简介:王思琪,通信作者,博士,副教授;吕志慧,讲师;陈昆涛,教授、主任医师。