生活化视角开展机器人大单元项目化课程设计思路

2024-10-15李楠闫妮

摘 要 传统机器人课程常采用任务驱动式、情境式课程设计,导致学生学习形式单调、知识学习表面而零散,最终出现学习兴趣衰减。而基于生活化视角对机器人大单元开展项目化学习的课程设计则可弥补这些不足。通过以生活化情境设计项目化学习情境,以生活化实践路径设计项目化活动组织路径,以生活化评价方式设计项目化活动评价方案,阐述开展大单元教学的项目化课程设计思路,以期打破固有模式的藩篱,实现学生能力的生长。

关键词 信息科技;机器人;项目化课程设计;项目化学习;大单元

中图分类号:G623.58 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2024)17-0-04

0 引言

近年来,人类社会的信息化进程、人工智能技术的广泛应用,对中小学生的信息素养提出新的要求。同时,随着《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)的发布,围绕学科核心素养的教学目标让以知识点为核心的课堂教学沦为过去式,信息科技学科的课程设计也开始由一个课时迈向大单元教学[1]。

虽然江苏省小学阶段六年级仍沿用了苏科版原信息技术教材的内容,但其中机器人大单元的项目化设计恰如其分地顺应了新课标中项目化、大单元的潮流,也成为学校人工智能课程校本化实施这一课题得以落地的关键构成,颇具研究价值。

在教材中,该单元包含“走进机器人的奇妙世界”“机器人的基础活动”“机器人与生活体验”三个子单元,其中,最为核心的是“机器人的基础活动”这一子单元。传统教学方式之下,子单元1以欣赏图片、影像等为主,形式的单一使学习兴趣易高开低走;子单元2采用任务式、操作式的模仿学习,课堂比较枯燥,学生很难学以致用;由于前两个子单元脱离生活,子单元3也很难贴近生活,教学目标难以达成。

对于知识点连续却偏离生活的内容,如何才能于课堂中贴近生活开展项目化学习呢?早在20世纪初,哲学家、教育学家杜威就提出“教育即生活”“学校即社会”[2]的思想。我国教育学家陶行知先生曾提出“生活即教育”,他认为“教育只有通过生活才能产生作用并真正成为教育”。同时,新课标中也明确指出要“倡导真实性学习”,鼓励“做中学”“用中学”“创中学”[3],凸显学生的主体性。以上这些均是对于课堂教学生活化理念的精炼阐述。

而以生活化理念作为启发,在机器人大单元开展项目化课程设计就可着眼于大,聚焦于大单元的核心内容——“机器人的基础活动”,将“走进机器人的奇妙世界”和“机器人与生活体验”融合在核心子单元即“机器人的基础活动”中,以真实生活问题出发,将知识学习融于项目化学习活动中,寻求课堂知识与实际生活的强联系。这样既能延续和强化学生的学习兴趣,也能让知识性、技术性的学习内容即时应用于生活,丰富实践经验,同时能够在真实生活情境中形成发现问题、分析问题、解决问题的学者型和实践型学习模式,帮助学生学得真、学得牢。基于此,笔者以实际任教的机器人大单元为例,提出基于生活化开展大单元项目化课程设计的思路。

1 生活化视角开展机器人大单元项目化课程

设计

1.1 以生活化情境设计大单元项目化学习情境

传统的情境教学是根据教学内容虚设教学情境,强调对于知识的整合,重心在培养学生对于知识体系的理解,强调学生在联想中强化学习行为。而设计生活化情境开展教学,则是依据学生真实生活以解决现实生活问题为目标,专注于在真实问题解决中探究知识,将学生学习的重心放在能力的培养上,崇尚在启发中提升学生的创新能力。

生活化情境的创设须能够从学生实际生活着手,启发学生发现生活中的问题,并以解决实际问题为最终目标,以目标期许激活学生开展项目学习和探究的内驱力,学生愿意主动为既定目标付出包括但不限于——主动探究、寻求合作、及时实践、乐于分享等潜在努力。

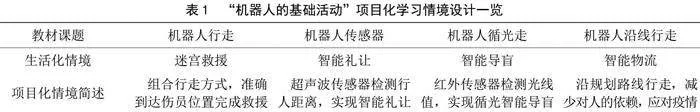

笔者在机器人大单元项目化课程设计中对于核心子单元“机器人的基础活动”部分各课时所创设的项目化学习情境如表1所示。通过生活化情境的创设,可以将课程的学习目标融于学生开展项目化学习的过程。为达成目标,学生需主动投入,在生活化情境中将项目目标自主分解为子目标,并通过探究、合作等方式加以实现,以生活化情境下的项目目标为向心力,在学习过程中不断调整学习方法,优化学习路径,总结学习心得,强化学习技能。

譬如在“机器人行走”一课中,学生沉浸于迷宫救援这一生活化情境中,要想顺利完成救援任务,学生不仅要自主规划路线以求最短时间完成救援,还需自主学习机器人行走的基础动作。由于生活化情境的介入,完成救援任务可拆解为设计救援路线和掌握机器人行走技能两大子目标;在掌握行走技能这一子目标下,可分解为前进、停止、转弯、后退等子目标;在完成诸如前进动作后,又能应用于迷宫救援情境中,在实践中评价子目标的达成度。

子目标独立存在而相互依存,以项目目标为向心力,学生的学习充满自主能动性。以生活化情境设计项目化学习情境,避免了传统课堂任务式的假目标,而营造了解决生活问题的真目标[3];避免了操作式学习方式的枯燥,而营造了真实的学习体验;避免了学生面对跨学科内容的主观畏难,而营造了学以致用的自然学习状态;避免了学生学习表面而零散的弱关联知识结构,营造了以生活融合知识的强关联知识体系。

1.2 以生活化实践路径设计大单元项目化活动组织路径

生活化实践路径是指在生活中从事生产劳动的实践路径,一般包括设立实践计划、开展实践准备、分步骤从事实践过程、分享实践成果、反思实践过程并总结实践经验、以实践经验指导下一次实践活动。生活化实践路径与传统课堂组织学生开展学习活动的流程的区别在于:生活化实践路径不仅关注实践过程,也强调实践计划和总结实践经验,而传统课堂则更多关注学生学习的过程,由教师主导设计实践计划和总结经验;生活化实践路径强调分步骤从事实践活动以达成实践目标,而传统课堂活动则缺乏与总目标的关联,更关注逐个活动目的的达成;生活化实践路径既强调实践成果,也同等关注对实践过程的反思,而传统课堂活动则过分关注活动成果而忽略对活动过程经验的反思与推广。

譬如在机器人大单元中,依据学习目标生活化的实践路径如下。

1)启发实践目标。通过创设生活情境,设计驱动性问题,启发学生开展小组讨论,自主设立项目活动的目标。

比如在智能礼让项目中,通过驱动性问题“校门口放学时车辆出行,行人存在安全隐患”,引导学生提出“设计一款智能礼让车辆”的目标。

2)规划实践步骤。将项目活动目标进一步分解为多个子目标,以子目标形成项目活动的步骤。

比如在智能导盲项目中,项目目标是设计智能导盲机器人,可以进一步分解为“认识光电传感器、导盲机器人循光走、导盲机器人躲避障碍、导盲机器人避开悬崖”四个开展项目活动的步骤。

3)分享实践成果。收集各小组开展项目活动的实践成果,并为学生提供线上、线下渠道的多种平台,分享其实践成果。比如在机器人大单元学习中,在线上通过易加平台提交作业的功能搜集作品,学生可以在平台上的开放空间浏览各小组作品,并通过撰写评论、点赞等方式留下自己的观点;线下则通过学校大屏展示、报告厅分享活动汇报实践成果。

4)课堂反思与课后延学。课堂反思可以通过完成课堂练习、学生自评、搜集他人评价意见等方式开展。此外,可以基于本课项目活动设计课后延学活动,延学活动的设计是对现有项目的延伸,同时,在延学活动中可以进一步把学习项目推进现实生活。比如在智能物流这一子项中,项目开展方案为“在物流园中实现沿线行走,减少对人的依赖,应对疫情”,延学迭代设计为“在路线复杂的物流园中,探究通过增加传感器数量实现检测路口,并实现沿规划线路行走”。

项目化活动的组织路径可以设计为启发实践目标、规划实践步骤、分享实践成果、开展课堂反思与课后延学等过程。开展项目化活动的过程既是开展生活实践的过程,也是学生不断学习新知和实现目标的过程。以生活化实践路径设计项目化活动组织路径,可以有效避免学习活动与生活实践的割裂,同时能为学生营造对未来生活有启发和指导意义的真实学习。学生不再停留于对过往知识的反复咀嚼,也不再满足于虚设而单调的任务式活动,在项目目标的指引下,学习会呈现出对模仿保持批判、对创造身体力行、对合作乐此不疲、对解决困难充满勇气、对总结方法自成一翼的充分自主和高效的形态。

1.3 以生活化评价方式设计大单元项目化活动评价方案

生活化评价方式即用生活中长期从事生产劳动所积累的经验,指导开展生活实践并以生活经验评价实践过程,从生活实践中修正或补充生活经验以开展更为高效的生活实践。生活化评价方式与传统课堂中的评价的区别在于:生活化评价来源于生活实践,而传统课堂中的评价来源于教师预设的评价目标;生活化实践强调评价的闭环和迭代,而传统课堂中的评价强调总结与指导;生活化评价强调实践与评价的相互依存和动态互动,而传统课堂中的评价强调评价的形而上与遵循静态标准;生活化评价的内涵在于评价的多元和个性化,而传统课堂中的评价则追求评价标准的统一与可复制。

基于生活化评价的启发,在机器人大单元中开展项目化学习,可以对评价方式进行三个方面的优化:评价标准细致而量化;评价方式丰富而多元;评价过程持续而递进。

评价标准的设定不仅要关注学生对知识的掌握度,也要关注学生的参与程度、合作意识、抽象思维、特殊技能、审美能力、抗逆能力等并据此设定评价标准。

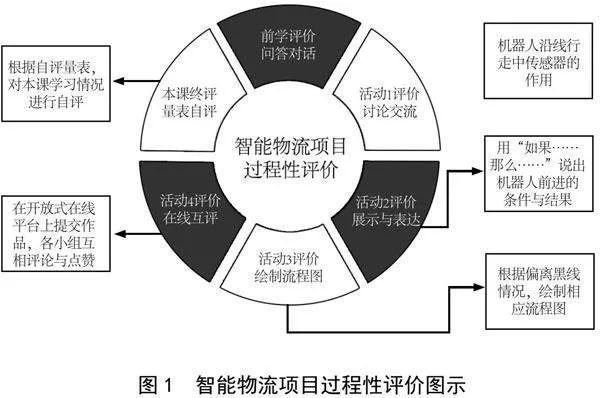

评价方式不局限于一种形式,可以借助自我评价量表帮助学生完成自评,可以借助信息技术手段搜集小组合作数据并形成曲线图、饼图、直方图等图示帮助学习小组完成小组自评,可以结合展示作品、表演报告、汇报答辩帮助各小组完成组间评价。比如在智能物流项目中,运用小组合作绘制流程图、在线提交作品与互相点评点赞、在线开放式讨论与问答、自我检测答题、评价量表自评等多种评价方式,如图1所示。

评价不仅要贯穿整个学习过程,评价的标准也要在学习项目的推进中不断丰富。过程性评价应当承担诊断的功能,学生可以自主诊断自身的学习状况,小组内可以诊断学习项目的推进轨道与进度,教师可以诊断学生学习脚手架的偏离情况以便及时调整。学习过程因即时诊断而可追踪和可监控,评价标准也因即时诊断而不断丰富和修正,为后续学习过程中开展科学评价提供实践依据。因为学生的学习实践不会停止,所以过程性评价也不应停止。同时,过程性评价应当将评价融入学习过程,避免为评价而干扰学习过程,做到评价无痕而持续,一个阶段的总结性评价也只是完整评价过程中的一个节点,也一定是学习过程中的一个节点。

以生活化评价方式设计项目化活动评价方案,可以避免教师评价的主观性、评价标准的固化,针对每个学习个体的不同特征实现多元化的评价方式,强化学生自评的自我负责观念的启发从而使其养成自我激励、自我反思的良好思维习惯,形成评价形式丰富、评价过程诊断性强、评价隐蔽、贯穿学习过程的完全以学生为主体、可迭代的良性评价闭环。

2 结束语

在小学机器人单元中开展大单元项目化课程设计,可以将生活化作为出发点,学生作为生活的主体,既能自然承接学习的主体,也更乐于从学习中获得解决生活现实问题的能力。而开展项目化学习的课堂教学则是生活化在课程设计中的具体实现方法,以生活化情境设计项目化学习情境可以构建沉浸式学习环境,以生活化实践路径设计项目化活动组织路径可以助推学生搭建合作探究的学习支架,以生活化评价方式设计项目化活动评价方案可以洞察学习过程、反思学习成果。同时,项目化学习也必将反哺真实生活,将学生培育成专家型、实践型的生活者,帮助他们在竞争中寻求合作,在逆境中培育勇气,在未知中探寻与生长。

3 参考文献

[1] 崔允漷.学科核心素养呼唤大单元教学设计[J].上海教育科研,2019(4):1.

[2] 陶行知.陶行知全集:第5卷[M].长沙:湖南教育出版社,1985:476.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4] 闫妮.基于微项目化学习的人工智能教学实践研究:以《无人驾驶》为例[J].中国信息技术教育,2023(11):56-58.

作者简介:李楠,二级教师;闫妮,一级教师。