高校场域课程思政供给力研究

2024-10-15王洪婧王薇王树华高鹏张建华

摘 要 采用定量和定性两种分析视角,探讨课程思政供给力现状和审视维度,基于课程思政供给力的现实羁绊,重点从供给思路、供给力赋能点和外促机制三方面提出高校场域课程思政供给力提升策略,以期高质量地践行立德树人根本任务。

关键词 高校;课程思政;供给力;德育

中图分类号:G641 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2024)17-00-05

0 引言

自2020年教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》以来,“全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用”已全面融入高等教育领域。课程思政的建设、改革和研究业已全面铺开且成果丰硕,但现阶段高校课程思政的供给力仍存在践行难、内挖力不足等问题。基于此,明确课程思政供给思路,着力提升课程思政供给力也就显得尤为重要。

1 课程思政供给力概述

供给,一般指“供应者把准备好的东西给予需要的人”。供给力则反映供应者能够给予的能力。基于此,课程思政的供给力可理解为教育者(教师)在课程讲授过程中能够给予学习者(学生)一定“德商”(即道德品格)的能力,简指德育能力,属于教育供给力的重要组成部分。

重视“德育投资”是各国教育界人士的共识[1]。高校时期是青年学生三观形成的黄金期。长期以来,围绕着“为党育人,为国育才”这一艰巨使命,国内外高等教育者一直在努力。在我国,“德智体美劳全面发展”的教育理念早已深入人心,“德”字居首,有力凸显了我国对德育的重视程度。哈佛大学教授罗伯特·科尔斯也曾指出“品格胜于知识”。课程思政的本质和目的恰恰是立德树人,重思政,亦即对德育的重视。既如此,就必须正视课程思政供给力问题。

2 课程思政供给力现状

立足探究高校场域课程思政的供给力问题,2023年初,选取山东省两所高等医学院校发放课程思政(教师卷)和课程思政(学生卷)两套调查问卷。回收有效教师卷370份,有效学生卷710份。该数据资料在一定程度上反映了近几年我国高校课程思政的实施现状,为深入了解探讨课程思政供给力问题提供了一定的研究素材。

2.1 课程思政供给侧高校教师的思政认知和践行方式

370份有效教师卷的答卷教师中,教龄在20年及以下的中青年教师317人(86%),教龄在21年以上的资深教师53人(14%);高级职称教师165人(45%),初中级职称教师205人(55%)。

2.1.1 高校教师的思政认知

在课程思政建设重视度方面,77.57%的教师一直都很重视,现在刚开始重视的占12.70%,认同但是难以实施和挖掘的占9.73%(见表1);在授课过程中教师传达的理想信念、道德情操、为人师表等德育内容对学生道德品质的影响度方面,95.13%(352人)的教师认为影响很大或较大,仅有4.87%(18人)的教师认为影响一般,“影响较小”或“没有影响”则无人认可。由此可见,现阶段广大高校教师对思政教育的重视度和认可度还是较高的,课程思政供给力在主体性方面内在驱动力较大。

2.1.2 高校教师思政教育的践行方式

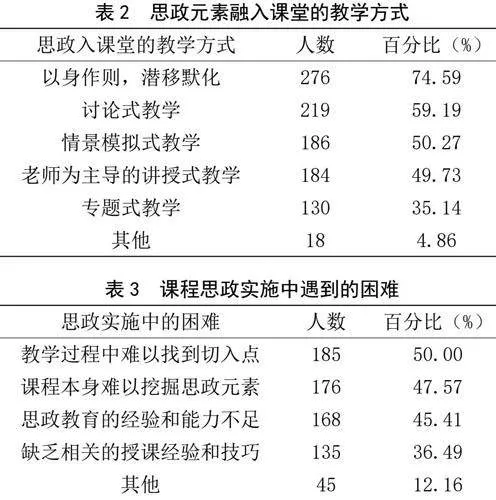

将思政元素融入课堂的教学方式中,“以身作则,潜移默化”的践行方式最受欢迎,占74.59%;其次是“讨论式教学”的践行方式,占59.19%;“情景模拟式教学”(50.27%),“老师为主导的讲授式教学”(49.73%),“专题式教学”(35.14%)及其他方式(4.86%)的践行度依次降低(见表2)。由此可见,高校教师已通过多种践行方式进行思政的实践摸索。通过调查亦可得知,教师们在实施课程思政时也遇到诸多困难,如教学过程中难以找到切入点(50.00%),某些课程本身难以挖掘思政元素(47.57%),思政教育的经验和能力不足(45.41%),缺乏相关的授课经验和技巧(36.49%)等(见表3)。这说明,课程思政供给力的客观性方面面临思政硬切入,经验和能力不足,践行标准、评价标准和挖掘标准虚化等重重困境。

2.1.3 高校教师践行课程思政的教育诉求

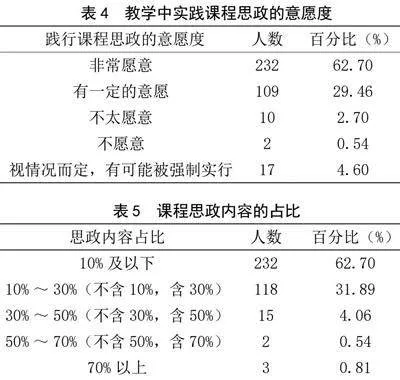

综合调查数据来看,有超过62.70%的教师非常愿意在以后的教学中实践课程思政相关理论和方法,仅有0.54%的教师表示不愿意(见表4)。在课程思政内容占比方面,62.70%的教师认为在一门课程中思政内容的占比最好在10%以下,认为占比应在51%以上的仅有1.35%(见表5)。在学校思政服务供给力方面,“课程思政优秀案例的评选”(62.43%)是广大教师最希望学校能够提供的思政支撑服务,“课程思政示范课程选拔”“召开专题研讨会”“思政专题研究立项”等服务需求度依次降低。以上数据在一定程度上说明,课程思政供给侧的主观能动意愿较高,且希望校方等外围服务可以尽可能给予助力。

2.2 课程思政需求侧大学生的思政期待和认可状态

710份有效学生卷的答卷学生中,大一到大五学生占比分别为21.55%、37.74%、31.41%、8.17%和1.13%;医药学类专业占到58.73%(417人),管理、法学类专业为28.73%(204人),工学、理学等其他专业为12.54%(89人)。

2.2.1 大学生的思政期待

在将思政内容纳入课程考核方面,有65.07%(462人)的大学生表示赞同,22.39%(159人)和12.54%(89人)的大学生表示不赞同或无所谓。对单节课(45分钟)思政教育的可接受时长方面,10分钟以内的思政时长可接受度最高,占到70.28%(499人)。在大学生较喜欢的专业课思政教育方式方面,“老师为主导的讲授式教学”(71.83%)和“以身作则,潜移默化”(57.61%)两种方式最受大学生欢迎(见表6)。在加强思政教育的动因方面,“缺乏思辨能力”(58.87%)、“学习动力不足”(58.17%)和“理想信念不坚定或缺乏”(55.49%)是当代大学生亟需思政教育的三大主要动因(见表7)。由此可以看出,拥有较高自我意识的当代大学生,在思政教育时长(10分钟以内)和教育方式(老师为主导的讲授式教学和以身作则,潜移默化)方面,主要观点的共识度较高,且自我认知也很中肯,认识到自己在思辨能力、学习动力和理想信念方面仍有不足,亟须在大学时期通过思政教育加以锻炼和提升。

2.2.2 大学生的思政认可状态

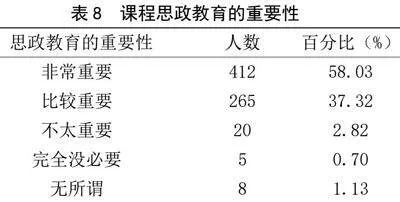

在思政教育的重要性方面,58.03%的大学生认为非常重要,37.32%的大学生认为比较重要,认为不太重要或无所谓的占3.95%,仅有0.70%的大学生认为完全没必要(见表8)。在思政教育的支持度方面,非常支持的为76.06%(540人),表示不支持的仅有10人,占1.41%。在思政教育的影响度方面,认为教师在授课过程中传达的理想信念、道德情操等思政内容对同学们的政治认同、价值塑造等道德品质的影响很大和影响较大的占到88.45%(628人),仅有0.85%(6人)的大学生认为没有影响。被调查的大学生对于思政教育在提高政治素养、树立正确的三观、传递正能量等方面的积极意义肯定度较高。由上可见,高校大学生对思政教育的需求和呼声还是很高的。

2.3 课程思政供给力的现实羁绊

综上数据资料来看,大学生对思政教育是有需求、有期盼的,但现阶段,高校课程思政的供给侧仍面临重重困境。

2.3.1 高校教师主观认可但思政践行难

高等教育场域课程思政不仅是知识、价值和技能等要素链接的纽带和桥梁,而且是为党育人、为国育才的重要阵地[2],是落实高校“立德树人”根本任务的重要路径和手段。对于思政教育的价值蕴涵和育人优势等[3],高校教师具有较高的认知认可度。但思政资源储备、教学设计和教育经验、思政能力等实质教育内容及可持续推进方面仍有不足,思政切入难或强行植入,思政内容零散化、表面化、趋同化等现象突出,加之时间和精力的限制[4],使得思政践行难度较大,前面高校教师思政教育的践行方式中也有很直观的数据显示。思政践行难可以说是课程思政供给侧内容供给和持续供给不足的主要原因。

2.3.2 部分高校教师思政教育“蜻蜓点水”但内挖力不足

“打铁还需自身硬,绣花要得手绵巧”。课程思政是新的教育变革,融知识与文化、技能与修养、人文与价值于一体。倘若教师自身的知识储备、文化底蕴、政治素质和理论素养等有所欠缺,则不能深刻理解并有效传达实践观、真理观和科学方法论等思政内容,不能从深度和广度上给予学生足够的精神食粮,亦不能从国家认同、民族认同、制度认同、文化认同和情感认同等层面进行有效的价值引导,帮助学生树立正确的三观[5]。如若这样,则会使课程思政陷于内在育人能力的“弱化”乃至“退化”[6]。简言之,教师的政治素养和文化底蕴才是课程思政供给侧深层次的支撑和持久内驱力。但目前,部分高校教师的内挖力明显不足[7]。因此,高校教师提升政治素养,厚植文化底蕴,深挖内在潜能,才能在文化供给和价值供给方面给课程思政蓄能。

2.3.3 课程思政供给侧的外促机制不健全

必须承认现阶段高校课程思政的政策供给和建设成果还是相当丰富的,但上述调查也显示课程思政存在践行、评判和挖掘标准虚化或缺位等问题,这说明课程思政的教育评价、奖惩和实效评估等外促机制并不健全。对于课程思政,仁者见仁,智者见智。在思政实践中,如何进行课程设计、考核评判、价值评估、标准设定等也就显得较为困难。这些外促机制的欠缺或不足成为羁绊高校教师践行课程思政的主要原因之一。

3 课程思政供给力的审视维度

宏观意义上,课程思政的供给力体现在思政建构VGYdK9Bw5XAn1rFbcp0hng==理论满足国家发展和社会进步需要的程度。满足度越高,说明思政的供给力越强,反之则越弱。微观意义上,课程思政的供给力则体现在思政所引领的价值体系在个体成长方面的助力程度。助力度越高,说明思政的供给力越强,反之则越弱。倘若思政供给的理论内容和价值体系与国家发展、个体成长的实践相脱节,或作用效能极低,则需认真审视课程思政的供给力问题。其中,思政理论内容的客观性和思政主体的共识性是审视课程思政供给力的两个维度。

3.1 思政理论内容的客观性

历史唯物主义指出“社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映”。在课程思政领域,思政理论和内容在具体表现形式上虽是“立德树人、协同育人”等德育理念和主观意识的集合,但其形成过程却是基于思政实践,具有现实客观性。课程思政是形式主观性和内容客观性的统一。实践是检验真理的唯一标准,来源于物质世界客观存在的课程思政正是基于其实践理性,才会被广大教育者乃至公众所支持和拥护。对此,高校课程思政的理论内容基于专业定位和培养规律的客观不同应有所差异。即思政内容的客观性取决于专业培养目标与社会现实需要的匹配事实,是专业知识和正确价值的对接,在内容供给方面是有针对性、现实性和逻辑性的,而非简单固化的思政价值引导或思政元素的生搬硬套。通俗点讲,思政内容需接地气且与专业相对口,如理工科教育中“工匠精神”的培养[8],农科教育中“金山银山理念”的塑造,医科教育中“救死扶伤”医者精神的锻造等。只有借助事实、逻辑与专业知识建构起来的思政理论内容才具有客观性,才能从根本上打牢课程思政供给力的物质地基。目前,国内课程思政的理论探究和建设实践极为丰富,其中不乏冷静睿智的学者和教育者从庞杂的思政文献和思政教学的实践性和客观性出发,不断提高着课程思政的供给力。

3.2 思政主体的共识性

我国正处于一个价值多元的历史时期,对于同一理论、同一事件或同一事物,不同的人基于各自不同的生活阅历、知识背景等会有不同的价值判断。倘若一味追求客观理性,则易陷入“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的纷争困局。对此,在审视课程思政供给力问题上,不能单一追求“客观性”,应在肯定和承认世界多元化和价值多元性的同时,多加关注不同思政主体(价值主体)间的主体共识性,秉持“求同存异”原则。虽然不同学科基于科学认识和价值感知会有不同的思政认知,如理工科倾向于“工具理性”,人文学科则偏爱“价值理性”[9],但这并不妨碍不同思政人对立德树人这一教育使命的共同认可,不妨碍大家对“家国情怀”“爱岗敬业”“社会主义核心价值观”等主流价值观的推崇。这些价值共识凸显国家使命、责任担当和时代价值,必将拥有众多的思政追随者。

来源于社会实践并用于指导社会实践的思政共识,是内容客观性和主体共识性的辩证统一,是课程思政供给力研究的愿景和理论支撑。由此,思政理论内容的客观性和主体共识性也就成为有效评判和检验课程思政供给力的标准。

4 高校课程思政供给力提升策略

经济社会的高速发展必将对高等教育提出更高的要求,如何更好地为党育人、为国育才是历史交予我们的重要使命,任重且道远。历经实践反复锤炼的课程思政必将为我们新时期的德育开启新篇章,为此,优质高效地提升课程思政供给力至关重要。

4.1 定方向、定基调,明确供给思路

定方向、定基调,是明确课程思政供给思路的前提。“立德树人”乃高校立身之本[10],课程之魂,是课程思政的价值本源[11]。不管高校场域的德育工作如何变迁升级,“立德树人”这一基本方向和根本基调始终处于第一优位。对此,有学者建议把“立德树人”成效作为检验学校工作的根本标准,力推师德师风一票否决制[12]。

课程思政是融知识、文化、技能、价值等于一体的德育方式,其有自身内在的逻辑客观性和实践理性,亦有明显的国家意志性和时代价值。所以,课程思政的供给思路既要实事求是、与时俱进,又要站位高远、格局远大。一要“立本”,统一思政供给主体的价值共识——爱党、爱国、爱家、爱人民、爱社会主义,有责任、有担当;二要“立师”,全面提升高校教师基本素养——热爱教育事业、热爱学生、博学多识、知行合一;三要“立德”,夯实高校教师良好师德师风——爱岗敬业、教书育人、修身立德、为人师表;四要“立制”,建立健全思政教育标准和制度——优化课程设计、丰富思政资源库,将教学评价纳入思政标准,加大思政师资培训、育人效果评价和奖惩机制建设[13];五要“立境”,创新思政教育话语体系,积极营造尊师重道,薪火相传的教育环境。一个尊师重教的社会才是拥有未来、拥有希望的社会。

4.2 明晰课程思政供给力的赋能点

经济学上的稀缺性是指:相对于人类多样且无限的需求而言,满足人类需求的资源是有限的。在课程思政供给中,教师是思政的践行者,是“立德树人”的引路者,换句话说,课程思政、“立德树人”的关键在教师。现实中,不乏博学多才、学有所长的优秀教师,但能够真正领悟并践行思政价值的适格教师还是相对稀缺的。因此,适格的思政供给主体(高校教师)才是课程思政供给中的稀缺资源。培养和塑造适格的思政教师也就成为当下提升课程思政供给力的主要赋能点。

基于唯物辩证法内外因相互作用的理解和运用,激活高校教师“立德强技、自我提升”的内在潜能是提升思政供给力的内因和首要条件。首先,筑牢师德师风根基。教师的学识决定思政的深度,教师的品行则决定思政的高度[14],课程思政是师生间的平等互动,是师生间精神火花的碰撞。长期的教学实践证明,高校教师的言谈举止、品格修养会潜移默化地影响学生,因此,育人要先育师,筑牢师德师风根基,方能筑牢教育根基。其次,夯实高校教师思政育人能力[15]。课程思政没有捷径,自发学习、终身学习、反复磨炼、经年积累是提升自身思政技能的必经之路。“博学、审问、慎思、明辨、笃行”,高校教师只有严于律己、知行合一,才能真正匹配思政教育“适格”身份。

4.3 完善课程思政高质量供给的外促机制

健全的思政外促机制是提升课程思政供给力的外因和重要手段。现阶段,科教兴国、人才强国的战略大背景为高校课程思政建设提供了有利时机和大环境。把握机遇,深化思政改革,完善外促机制刻不容缓。

1)建立思政教育路径升维机制。立足课程思政的客观性和高等教育规律,逐步建立“课程思政—专业思政—学科思政”的整体化和立体化供给路

径[16]。2)健全思政教育示范机制。积极推动思政教育交流平台建设,发挥思政示范教材、示范课程、示范案例等优质资源的示范作用。3)完善“学校—部门—教师”三级联动机制。学校做好顶层设计,加大投入和保障[17];各教学部门加强教学督导与服务,定期组织思政交流讨论和教学改进;教师积极融入,言传身教。4)优化思政评价和奖惩机制。实行思政课堂教学评价(短期评价)和思政教育实效评价(长期评价)相结合的思政综合评价机制,基于评价结果奖优罚劣,既要树立优秀教师和优秀教研团队思政典范,又要严惩严重违规违纪的庸为、惰为、滥为等教育越线行为。5)创设课程思政反馈机制。畅通师生思政教学诉求、期待和建议等沟通渠道,避免教师单向输出的思政教育弱力状态。

5 结束语

中华民族伟大复兴的号角已经吹响,建设教育强国的征程业已开启,梳理历史与传统、传授知识与价值、分析社会与文化、慎思伦理与法规的课程思政进阶之路永不止步[18]。

6 参考文献

[1] 陈田.国外加强德育教育点滴情况介绍[J].思想政治课教学,1991(1):45-46.

[2] 贺旭琼,胡勇胜.教育载体内涵的再认识[J].当代教育理论与实践,2011,3(12):20-22.

[3] 孙广俊,李鸿晶,陆伟东,等.高校课程思政的价值蕴涵、育人优势与实践路径[J].江苏高教,2021(9):115-120.

[4] 夏瑜桢,沈岚,袁颖,等.基于教师视角的中药学专业课程思政建设影响因素研究:以上海中医药大学为例[J].中医教育,2022,41(3):50-54.

[5] 岳宏杰.高校专业课教师课程思政能力建设研究[J].现代教育管理,2021(11):66-71.

[6] 朱征军,李赛强.基于一致性原则创新课程思政教学设计[J].中国大学教学,2019(12):24-28.

[7] 李爽.高校课程思政建设中存在的主要问题及应对策略研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2021(5):137-144.

[8] 张东亮,洪妍.“课程思政”实施中的问题及对策探究[J].辽宁师专学报(社会科学版),2021(1):59-61.

[9] 王丽,李雪,刘炎欣,等.高校教师“课程思政”意识与能力现状的调查分析及建议[J].高教探索,2021(9):67-74.

[10] 任成孝.新时代立德树人的内涵和路径方法[J].中国高等教育,2022(增刊3):27-29.

[11] 侯勇,钱锦.课程思政研究的现状、评价与创新[J].江苏大学学报(社会科学版),2021,23(6):66-76.

[12] 岳宏杰.高校专业课教师课程思政能力建设研究[J].现代教育管理,2021(11):66-71.

[13] 曾梦玲.高校专业课教师课程思政能力的现状与提升[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2021,18(3):137-139.

[14] 叶志明,王骞,陈伶俐.论教书育人与课程思政之关系[J].力学与实践,2021,43(5):744-747.

[15] 吴秋房.高校教师专业课程教学中课程思政教学模式研究[J].佳木斯职业学院学报,2021,37(3):13-14.

[16] 楚国清,王勇.“课程思政”到“专业思政”的四重逻辑[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2022,20(1):18-23,40.

[17] 刘戈,凌杰.高校课程思政与师资队伍建设现状分析[J].学校党建与思想教育,2021(16):82-84.

[18] 陈理宣,董玉梅,李学丽.课程思政的内生机制、实现路径与教学方法[J].国家教育行政学院学报,2021(8):80-86,95.

*项目来源:山东省高等教育学会高等教育研究专项课题“‘课程思政’教育改革下高校教师认知行为问题干预及修正策略研究”(SDGJ212045)、“基于大数据驱动的高校教学质量监控评价体系的构建与实践”(SDGJ212032);山东省研究生教育质量提升计划项目“卫生法学”(SDYKC21150);山东省社会科学普及应用研究项目“群星闪耀——齐鲁红色文化手册”(2021-SKZZ-115)。

作者简介:王洪婧、王薇,副教授;王树华,讲师;高鹏,山东第二医科大学教学质量监控与评估处副处长;张建华,通信作者,济宁医学院党委书记,教授。