义务教育信息科技课程核心素养框架构建探讨

2024-10-15张锋柯小华陈桂军

摘 要 新课标中信息科技课程的四大核心素养确定了本学科的培养目标,六条逻辑主线明确了实现培养目标的路径,但由于四大核心素养没有细化,颗粒过粗,在教学过程中难以实施和评估。本文通过讨论四大核心素养相互之间的关系,提出包括4个一级维度、19个二级维度和39个三级维度的信息科技核心素养框架,进而探讨信息科技核心素养框架的细化内容,为信息科技教师在教学过程中评估学生的核心素养水平提供明确的参考依据。

关键词 信息科技;核心素养;框架;信息意识;计算思维;数字化学习与创新;信息社会责任

中图分类号:G633.67 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2024)17-00-05

0 引言

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》提出了信息科技课程的核心素养主要包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任[1]。 新课标的制定旨在提高学生在信息科技领域的素养和能力,为他们日后的生活和职业发展奠定基础[2]。但由于四大核心素养颗粒过粗,教学实践中教师(特别是年轻教师)难以把握细化的教学目标。因此,构建一个全面、实用且具有引领性的信息科技课程核心素养框架,对信息科技课程实施的教与学都有重要的意义。

1 四大核心素养相互关系

信息科技课程的四大核心素养之间是相互关联、相互促进的。信息意识是计算思维和数字化学习与创新的基础,计算思维是信息意识在计算机科学领域的具体应用,数字化学习与创新是信息意识和计算思维的拓展和延伸,信息社会责任则是信息意识和计算思维的延伸和应用。

信息意识是指对信息的敏感度和判断力,包括对信息的收集、筛选、处理、评价和应用等方面的能力。它是数字化学习与创新的基础,能够帮助学生在数字化环境中更好地获取、利用和处理信息。计算思维是指运用计算机科学的思想和方法来分析和解决问题的思维方式[3]。计算思维是信息科技课程的核心,通过相关学科的学习,学生可以掌握计算机科学的基本原理和算法,优化计算思维,进而更好地应用信息技术解决实际问题。数字化学习与创新是指运用信息技术进行自主学习、创新学习和合作学习的能力。通过对数字化学习与创新的学习,学生可以掌握在线学习、数字化及人工智能工具和教育数字资源的应用方法,提高自主学习和创新能力。信息社会责任是指学生在利用信息技术和信息资源时,所应承担的社会责任和义务。它是信息科技课程的重要组成部分。学生通过对信息社会责任的学习,能增加对信息安全、知识产权等方面的了解,树立正确的信息道德观念。

2 信息科技核心素养框架

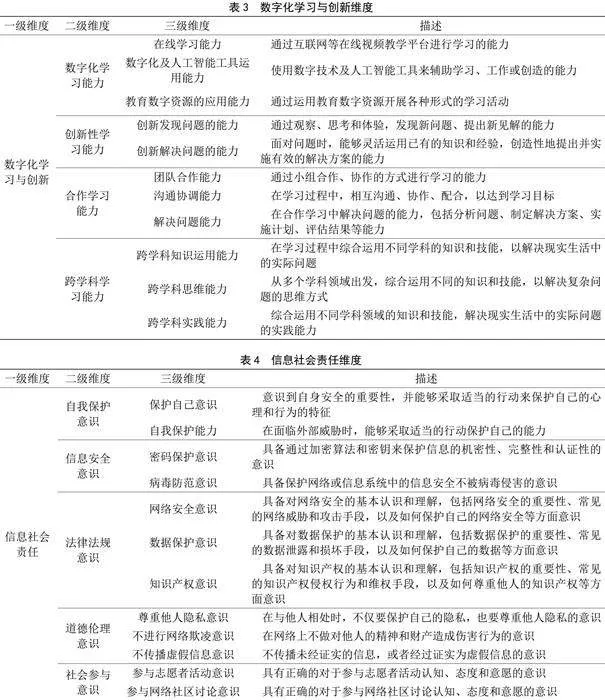

信息科技课程核心素养是指学生在学习信息科技课程时应该掌握的关键能力和素质。信息科技课程核心素养框架的构建基于现有的教育理论和实践,同时也借鉴了其他领域的知识和经验。信息科技核心素养框架包括4个一级维度、19个二级维度和39个三级维度,见图1。一级维度包括:信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任。每个一级维度由若干二级维度组成,每个二级维度由若干三级维度组成。

3 信息意识

3.1 概述

信息意识是指对信息的敏感度和判断力。它既是信息科技学科核心素养的重要组成部分,也是学生具备一定的信息能力和信息道德的必要条件。信息意识的形成需要学生在学习和生活中不断地提高对信息的关注度,还要学会分析和判断信息的真实性、有效性和价值。

3.2 信息收集能力

学生需要学会从不同的来源获取信息。同时,学生需要掌握基本的搜索技巧和筛选信息的方法,以便从海量的信息中收集到有用的信息。

3.3 信息筛选能力

学生需要学会根据特定的需求和目的,对收集到的信息进行筛选和过滤,以排除无用的、重复的信息,保留有用的信息。

3.4 信息处理能力

学生需要掌握基本的计算机技术和数据处理方法,如排序、筛选、分类、汇总等,以便对收集到的信息进行有效的处理和分析。

3.5 信息评价能力

学生需要掌握评估信息的可信度、权威性、可靠性等的能力,以便选择合适的信息来源和使用方法。

3.6 信息应用能力

学生需要学会将收集到的信息和处理结果应用到学习和实际生活中,以解决实际问题或完成特定的任务。

3.7 维度

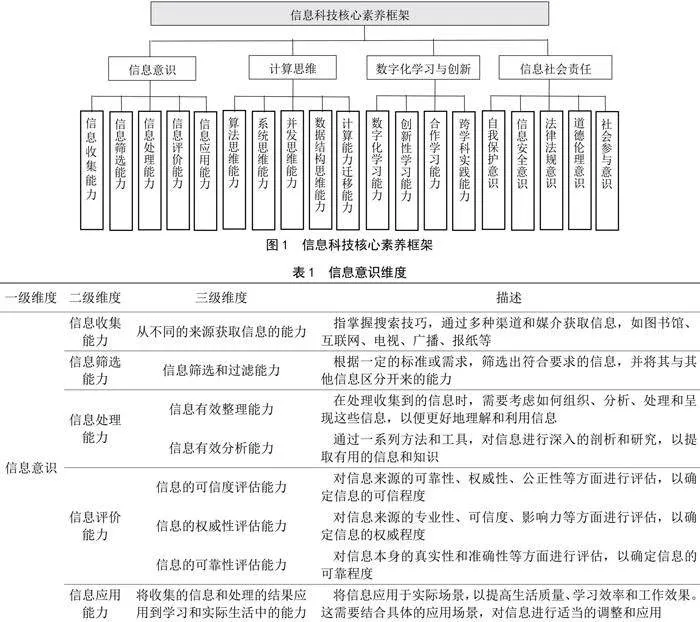

信息意识的二级维度和三级维度见表1。

4 计算思维

4.1 概述

计算思维是一种计算机科学的思想方式,它涵盖了计算机科学中问题的抽象、分解、建模和解决问题的方法。对于学生来说,具备计算思维可以帮助他们更好地理解和应用计算机科学的知识和技术。

4.2 算法思维能力

学生需要具备算法思维,能够用计算机科学的方法来解决问题。这包括问题的表述、抽象、假设、推断和解决问题的方法。

4.3 系统思维能力

学生需要具备系统思维,能够从系统的角度来看待问题,把它看作一个由各个部分组成的整体,并考虑如何通过各个部分之间的相互作用来实现整体目标。

4.4 并发思维能力

学生需要具备并发思维,能够考虑如何同时完成多项任务,以实现更高的效率。

4.5 数据结构思维能力

学生需要具备数据结构思维,能够考虑如何组织和存储数据,以便在需要时快速访问。

4.6 计算能力迁移能力

学生需要具备计算能力反思、优化解决问题的能力,并将其迁移运用于解决其他问题。

4.7 维度

计算思维的二级维度和三级维度见表2。

5 数字化学习与创新

5.1 概述

数字化学习与创新是指运用信息技术进行自主学习、创新学习和合作学习的能力。通过数字化学习与创新的学习,学生可以掌握在线学习、数字化工具和资源的应用方法,进而提高自主学习和创新能力。

5.2 数字化学习能力

学生需要具备在线学习、使用人工智能工具和数字化资源的数字化学习能力。

5.3 创新性学习能力

学生需要具备自主学习、创新学习能力,学生通过思考、探索和实践,培养创新思维和创新能力。

5.4 合作学习能力

学生需要具备团队合作、沟通协调、解决问题等能力,学生通过合作、交流和分享,培养团队合作和沟通能力。

5.5 跨学科实践能力

学生需要具备跨学科知识、跨学科思维和跨学科实践能力,学生通过跨学科学习,培养跨学科能力和创新思维。

5.6 维度

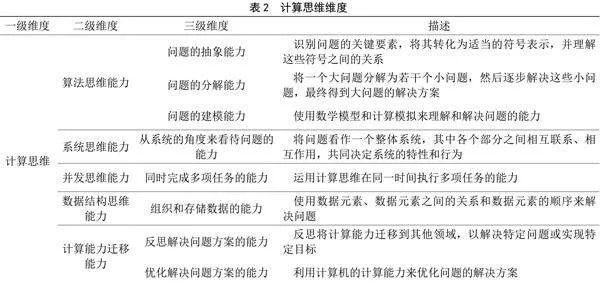

数字化学习与创新的二级维度及三级维度见表3。

6 信息社会责任

6.1 概述

信息社会责任是指学生在信息社会中,应该具备的道德、法律、文化等方面的责任和义务。信息社会责任不仅包括遵守法律法规、尊重知识产权等道德规范,还包括积极参与信息社会的发展,为社会的进步作出贡献。

6.2 自我保护意识

学生需要理解信息科技给人们在学习、工作和生活上带来的各种影响,具有自我保护意识和能力。

6.3 信息安全意识

学生需要具备信息安全的基本知识和技能,包括密码设置、病毒防范等方面的信息安全知识,并能够在实际操作中加以应用。

6.4 法律法规意识

学生需要了解和遵守与信息技术相关的法律法规,包括网络安全、数据保护、知识产权等方面的法律法规。

6.5 道德伦理意识

学生需要了解和遵守与信息技术相关的伦理道德准则,包括尊重他人隐私、不进行网络欺凌、不传播虚假信息等方面的伦理道德准则。

6.6 社会参与意识

学生需要积极参与社区服务,包括参与志愿者活动、网络社区活动等,以增强社会责任感和公民意识。

6.7维度

信息社会责任的二级维度和三级维度见表4。

7 信息科技核心素养框架的意义和价值

7.1 明确信息科技教育的目标

信息科技核心素养框架的制定可以明确信息科技教育的目标,使教育者更加清晰地知道学生在学习信息科技时需要掌握哪些能力,从而更好地指导教育实践。

7.2 确定信息科技教育的核心内容

信息科技核心素养框架可以确定信息科技教育的核心内容,使得教育者可以更加清晰地知道学

生需要学习哪些知识和技能,从而更好地组织教学内容。

7.3 促进学科之间的融合

信息科技核心素养框架强调学生的综合素养和能力,促进学科之间的融合,使得学生能够更加全面地掌握信息科技知识和技能。

7.4 增强学生的竞争力

信息科技核心素养框架可以帮助学生掌握信息科技的核心素养和能力,增强学生的竞争力,为学生未来的职业发展打下基础[4]。

7.5 推动教育改革

信息科技核心素养框架可以推动教育改革,使教育更加符合社会和经济发展的需求,提高教育质量和水平。

信息科技核心素养框架的构建对于信息科技学科的发展和学生综合素养的提升具有重要的意义,它为信息科技教育提供了清晰的方向和指导。

8 结束语

笔者探讨了信息科技核心素养框架构建的意义和价值。通过对信息科技核心素养框架的阐述和分析,我们可以看到,信息科技核心素养框架的构建可以明确信息科技教育的目标,确定信息科技教育的核心内容,促进学科之间的融合,增强学生的竞争力,推动教育改革。在未来的研究中,将进一步探讨信息科技核心素养框架的应用和实施,以及如何评估学生的核心素养水平。同时,也需要关注信息科技核心素养框架的更新和发展,以适应信息科技的不断发展和变化。

9 参考文献

[1] 崔雪琴.大型科学仪器装置发展论坛举办[N].中国科学报,2023-05-24(3).

[2] 张瑞云.STEM教育理念在中学物理课堂教学中的应用研究[D].天津:天津师范大学,2018.

[3] 杨雪.面向计算思维的高中Python项目学习研究[D].南京:南京师范大学,2020.

[4] 王安.“管理学概论”课程思政“1235教学模式”探索[J].当代教育理论与实践,2023,15(1):27-32.

*项目来源:本文系广西教育科学“十四五”规划2023年度广西教育信息化教学应用实践共同体专项重点课题“教育数字化转型下区域AI教育共同体发展路径与实践研究”(编号:2023ZJY518)的研究成果。

作者简介:张锋,高级教师;柯小华,通信作者,高级讲师;陈桂军,正高级教师。