技能类微课设计与开发研究

2024-10-15康佳怡宋金刚

摘 要 微课具有短小精悍、便于共享、不受时空限制等优势,在教育教学领域得到广泛应用,微课研究也引起教师和学者的关注,但关于技能类微课的研究相对较少。分析技能类微课和传统微课的不同,提出技能类微课的设计流程,并结合具体案例介绍技能类微课的制作方法及注意事项,以期为技能类微课教学资源开发提供借鉴。

关键词 技能类微课;语言实验室;教学资源;外语专业

中图分类号:G40-057 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2024)17-00-06

0 引言

随着信息技术的不断发展,传统的纸质教学资源已无法满足新时代教育的需求,数字化教学资源受到人们的青睐和关注,微课应运而生。微课是通过微视频帮助学习者独立、完整地学习某一知识片段或方面的教学资源[1]。微课作为一种新型的教学资源,具有短小精悍、便于共享、不受时空限制等优势,越来越多的教师使用微课辅助教学,有关微课的研究也层出不穷。笔者发现,目前大多数微课是录制教师的授课过程或者课件,再生成视频。此种微课制作方法适用于知识学习,但对于如计算机组装、软件操作、实验操作等技能学习的效果则不尽如人意。技能学习强调对操作方法和规则的掌握,通过理论指导和反复练习,方能完全掌握操作技能,培养学生的操作能力[2]。本文探索如何设计和开发技能类微课,使其更直观、更准确地呈现教学内容,更易达成教学目标,进而增强微课学习效果,具有一定的现实意义。

1 技能类微课设计流程

技能类微课注重培养学生的操作技能,避免抽象的理论讲解,其区别于传统微课的“教学+录制”形式,更加侧重“教学+操作+录制”模式。技能类微课的设计一要符合学生的认知水平,具有教育性;二要体现技能类学习的特点,突出实操性;三要给学生提供良好的学习体验,体现艺术性。微课设计是一个系统工程,要有整体性认识,根据技能学习的特点和相关文献资料的梳理,从教学设计、视频拍摄、后期制作、测试发布四个层面进行技能类微课的设计。

1.1 教学设计

不论是用于预习、复习,还是技能巩固,技能类微课的设计都要科学合理,从教学实际需求出发,符合学生的认知水平,有用、可用,真正促进学生的技能提升。教学设计是保障技能类微课教育性的关键因素,也是其他设计开展的先行条件,分为学习者分析、教学目标设计和教学内容设计三个方面。

1.1.1 学习者分析

学习者是技能类微课的主体。不同层次学习者的信息技术水平、心理特征和学习风格不同,认知起点也不一样,技能类微课的设计要充分考虑学习者因素。中小学生注意力不集中,逻辑思维能力不强,技能类微课的学习路径以线性为主,减少图标、动画等不必要因素的干扰,微课的总时长不宜太长。大学生思想逐渐成熟,自主学习能力较强,技能类微课的深度和广度可适当拓展,也可增加概念图、结构图等抽象图示;但要注意学习者的知识起点,难度不宜过高,以免产生厌烦心理。

1.1.2 教学目标设计

教学目标是指通过微课学习要达到什么样的目的,是教学设计活动的起点和落点。技能类微课的教学目标要简单、清楚,具体化、可操作,突出技能训练,不宜过大,不宜过多。对于教学任务较多的课程,可通过分解教学目标、制作系列微课的方式实现。

1.1.3 教学内容设计

教学内容是为实现教学目标的知识学习、技能学习的总和。技能类微课的教学内容要紧扣教学目标,根据教学目标将教学内容按照重要程度有机分解成若干知识点,按照知识的内在联系由简到难呈现,每个知识点就是微课中需要讲解、拍摄的片段,这些片段组合在一起构成整个微课。

1.2 视频拍摄

微课以视频为载体,视频拍摄、后期编辑的水平直接影响学习者的心理感受。视频拍摄是进行后期编辑的先决条件,精良的视频效果一方面能给学习者提供良好的视觉体验,激发学习者的学习兴趣;另一方面方便后期编辑,减少由于视频拍摄问题而返工、重复拍摄的麻烦。视频拍摄分为脚本撰写、前期准备、视频录制三个方面。

1.2.1 脚本撰写

脚本是视频拍摄和后期编辑的依据。脚本撰写就是把教学内容中的文字语言转化为视听语言的过程,是一种将知识可视化、语义情境化、思维图式化、认知意义化的过程[3]。脚本撰写时,首先根据教学内容分析微课所呈现的知识点,撰写解说词,并按序号排列;其次,根据知识点的特征,确定视频录制形式、画面和声音要求;最后,对于使用摄像机拍摄的知识点,确定景别和拍摄方法。如表1所示。

1.2.2 前期准备

前期准备包括视频录制的场所、环境、拍摄器材等的筹备。视频录制的场所要宽敞明亮,尽量选择安静的、隔音效果好的场所,避免噪声干扰,保证声音质量;录制环境要干净整洁,道具摆放有序,减少非必要性的物品入镜;拍摄器材方面根据需求准备好摄像机和录屏软件,并提前进行试录。

1.2.3 视频录制

视频录制是将教学行为进行影像呈现的过程。清晰的、艺术的视频录制效果可以给学习者带来良好的学习体验,激发其主动学习的兴趣。不同于理论类微课视频录制的主要内容是教师的教学行为、板书、PPT等,技能类微课视频录制的关键是教师技能操作的演示、示范的动态过程。

根据录制方式的不同,技能类微课的视频录制可分为两种:摄像机录制和录屏软件录制。选用摄像机录制的一般是设备操作、动作技能学习类微课,尽量使用高清摄像机,并配备无线拾音麦克风,以便获取较高音像质量;景别以中近景为主,中景能较好地呈现人物与环境、仪器设备的位置关系,近景能更清晰地展示技能操作的直观过程。选用录屏软件录制的一般是软件操作类微课,利用录屏软件录制电脑屏幕和声音,把软件操作的重难点、操作步骤清楚地呈现出来。

1.3 后期制作

后期制作是指对拍摄的视频或视频片段进行编辑、处理而生成微课的过程。后期制作是增强微课吸引力、提高微课视觉表现力和观赏性的重要环节[4]。后期制作可以分为以下四个环节。

1.3.1 画面编辑

根据技能类知识的特点,技能类微课录制的视频往往是若干个视频片段,且每个视频片段的景别也不同。借助剪辑软件,将这些视频片段按序置于视频轨道上,剪掉多余部分,并添加转场特效,使画面过渡流畅、平缓、自然,给学习者提供舒适的视觉体验。运用滤镜、调色板、画中画、智能抠图等技巧,营造出适合微课主题氛围的特效和视觉效果[5],增强微课的视觉表现力。

1.3.2 音效处理

微课录制中人物声和环境声的相互作用,可能会出现音量低、杂音或声音清晰度不够的情况,影响学习者的学习体验。恰当运用音量调整、降噪、消除回声等技术,提高声音质量,给学习者提供良好的听觉体验。对于无法使用的现场音,可以采取后期配音的方式,但要注意声音和画面同步。

1.3.3 字幕设计

字幕能有效降低听觉通道负担,使视听通道趋于平衡,帮助学习者更好地理解教学内容。特别是对于一些特殊符号、概念等使用,字幕表征会更加清晰和准确,减少听觉误差。技能类微课中的字幕设计要遵循一致性、适宜化、突出对比的原则,字幕内容要和教师的语言内容保持一致,放置于视频画面的底部居中,避免遮挡视频画面;字幕的停留时间要妥善掌握,不宜过长,以免干扰画面,对于字数过多的可分页呈现,避免出现多行字幕;字幕的颜色要和视频画面有对比,既要保证学习者能够看清楚,又不要过于鲜艳,也可以为字幕添加具有透明效果的背景颜色,使视频画面和字幕更加协调、美观。

1.3.4 提示信息设计

技能类微课中需要注意的内容,如按钮的位置、菜单的特殊选项、动作技能的要领等,常常会被学习者忽略,提示信息能起到强化的作用。提示信息设计的方式很多样,如使用文本框、醒目的颜色边框或放大镜,但要注意度的问题,使用提示信息不宜过多、过频,简而精,进而达到引起注意、促进学习的效果。

1.4 测试发布

测试是在技能类微课完成后进行的性能、稳定性、准确性的调整和优化,如画面是否存在卡顿、不同画面间链接是否存在断点、音视频的同步性、字幕的准确性等问题。测试完成后,输出为适合网络传输的视频格式和尺寸,并将其发布于学习平台、公众号或网站上,方便学习者浏览、学习。

2 技能类微课开发实践

数字化语言实验室(以下简称语言实验室)是外语专业学生开展视听说训练的场所,学生对实验室设备的操作能力不仅影响学习效果,也是保障实验室安全的重要因素。因此,设计、开发“语言实验室操作方法”微课具有一定的现实意义。根据技能类微课的设计流程,结合“语言实验室操作方法”微课来具体探讨技能类微课的实现方法及注意事项。

2.1 教学分析

“语言实验室操作方法”微课旨在帮助学生熟悉、掌握语言实验室设备的操作方法,提高设备操作技能,使其愿意用、能用好相关设备进行语言训练,减少由于不会用、用不好设备而产生的厌学情绪和不必要的设备故障。

2.1.1 学习者分析

不同院校语言实验室软硬件设备不尽相同,本研究开发的“语言实验室操作方法”微课的学习者是东北师范大学外语专业学生,他们具有一定的信息技术能力,有开展语言训练的意愿和需求,具备较强的自主学习能力。

2.1.2 教学目标设计

根据人才培养方案和语言实验室的功能,“语言实验室操作方法”微课的教学目标是通过本门课程学习,掌握语言实验室的基本操作,能够运用语言实验室设备开展视听学习,能够运用语言实验室设备进行跟读、朗读、录音、配音等自主训练,提高语言综合素质,培养学生自主学习能力和实验安全意识。

2.1.3 教学内容设计

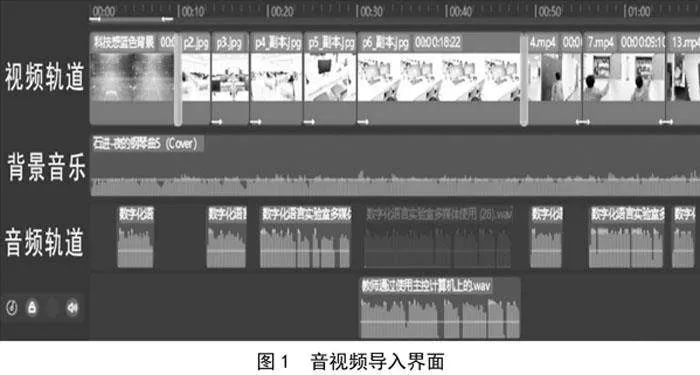

“语言实验室操作方法”微课的教学内容及其与教学目标的达成关系见表2。

2.2 视频拍摄

确定教学内容后,进入视频拍摄阶段。

2.2.1 脚本撰写

根据教学内容撰写脚本,并按序排列,以便后期录制,下面以“语言实验室操作方法”微课中的“语言实验室设备开关”教学内容为例编写脚本,如表3所示。

2.2.2 前期准备

本微课录制场所在语言实验室,语言实验室的墙面经过特殊处理,具有很好的吸音效果,所处位置也相对安静。语言实验室的灯光明亮,满足录制条件要求,窗帘隔光效果好,能有效避免自然光的影响;工作人员清理了垃圾桶、黑板擦、水笔、书籍等不必要物品,以便呈现良好的录制效果。摄像器材选用了Sony高清数字摄像机,并配备Sony无线麦克风,教师佩戴发射端,接收端连接至摄像机的音频输入口,以便获取更清晰、准确的音质;录屏软件选用Camtasia Studio无水印版。

2.2.3 视频录制

使用摄像机录制,遵循摄像的艺术性原则,合理构图、巧用景别,使学习者既能看清技能操作的详细步骤,又能对所在教室的全貌有大概了解。在每个片段的录制中将操作开始前和操作完成后的5~8秒空白都录制进来,为后期视频剪辑提供预留。使用Camtasia Studio屏幕录制时,录制模式为全屏录制,录制前关闭杀毒软件、通信软件等非必要程序,避免出现弹窗影响录制效果。

2.3 后期制作

视频录制完成后,对录制的视频文件进行后期制作。使用的制作软件是剪映专业版,这是一款全能易用的桌面端剪辑软件,界面简单、操作容易,常用于微课视频的制作。从画面编辑、音效处理、字幕设计、提示信息设计四方面进行“语言实验室操作方法”微课的后期制作。

2.3.1 画面编辑

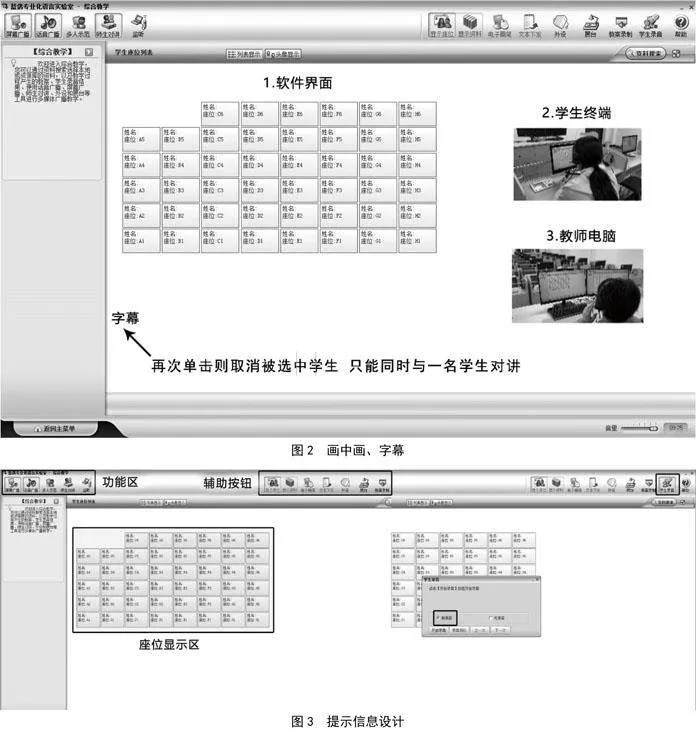

将摄像机和录屏软件录制的视频导入计算机中,按照知识点的呈现顺序依次放置于剪映专业版的视频轨道上,进行适当删减,再进行衔接,使相邻的视频片段首尾相连,保证视频片段之间既不会过于紧凑,也不会过于松散而出现黑屏情况,如图1所示。为了达到更好的观赏效果,要为视频片段直接添加转场特效,在同一操作类型的视频片段衔接之间添加较为平淡、温和的转场方式,如淡入、模糊等效果,使画面过渡流畅平缓;在不同操作类型即摄像机与录屏软件录制的视频片段衔接之间添加较为醒目的转场方式,以便提醒学习者进入下一阶段。转场特效的持续时间设置为1~2 s,避免转场过长分散学习者的注意力。

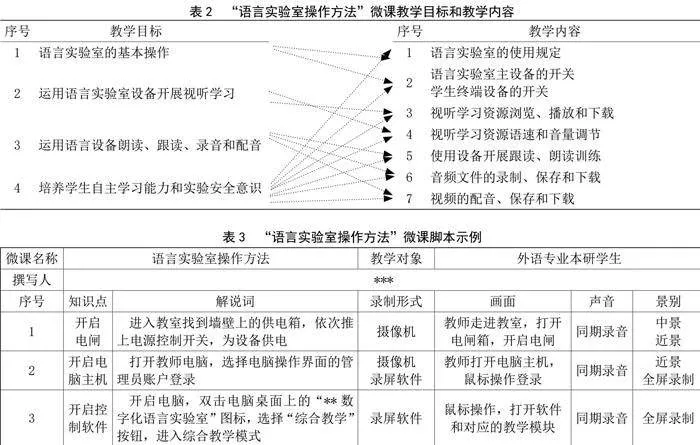

此外,由于本微课有部分教学内容通过教师电脑和学生终端同步教学,为了凸显教师电脑与学生终端的同步性,选用画中画的视频设计,将软件操作界面、教师电脑和学生终端同时出现在一个画面,使学习者能更加清晰、一目了然地了解该模块的功能,如图2所示。

2.3.2 音效处理

将视频导入剪映专业版软件时,音频也一并随之导入。在剪辑过程中发现现场录制的声音效果不是特别理想,因此本微课选用后期配音的方式。按照微课的脚本内容,使用GoldWave音频处理软件录制音频,录制过程中吐字清晰、语速适中、声音洪亮。将录制好的音频导入剪映专业版的音频轨道,并按照合适的断句将音频切分为多段音频,使声音与画面同步,带给学习者良好的视听体验。

本微课部分操作环节没有解说词,为了缓解单调的、无声音的画面观感,选用《夜的钢琴曲》作为背景音乐,该音乐整体基调缓慢悠长,符合整体的视频基调,不会与画面产生割裂感。

2.3.3 字幕设计

微课添加字幕能使学习者更清楚、更准确地掌握教学内容,字幕的设计应和解说词内容保持一致,出现的时间在解说词开始前0.1 s左右最为合适,以便给学习者一定的反应时间。

制作字幕时,对长句进行合理断句,使其显示在不同页,且不能遮挡视频画面的重要信息。根据“语言实验室操作方法”微课视频画面的特征,字幕颜色选用白底黑边,样式为6号黑体,位置定于纵坐标-915居中处,与画面底部保持一定距离,画面整体协调、布局合理,保证美观度,如图2所示。

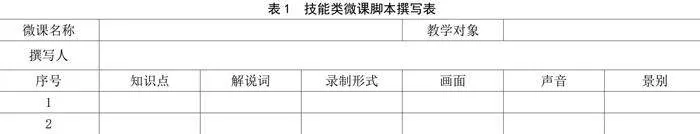

2.3.4 提示信息设计

在讲解语言实验室软件时,同一画面会有较多按钮、座位标识等信息,对需要讲解的重要信息以醒目的边框标注,以便学习者能够快速地找到讲解内容,如图3所示。此外,在计算机电源、录音选项、跟读速度调整等容易忽略的位置也添加提示信息,起到强化教学内容、引起学习者注意的效果。

2.4 测试发布

微课视频初步制作完成后,反复播放进行测试,处理视频中的断点,优化字幕的停留时间,调整提示信息的位置和数量,删除非必要添加的提示信息等。在视频测试无误后,将其输出为MP4格式文件,视频编码格式为H.264,视频尺寸为1 920 px×

1 080 px,将其发布在学院微信公众号和实验教学中心网站上,以便师生观看学习。

3 结束语

微课作为数字化时代的一种新事物,有效提高了技能类课程资源的可用性和有效性,对学习者技能培养起到促进作用。技能类微课的设计和开发要遵循规律,牢牢把握几个关键点即学习内容的教育性、技能操作的实操性和微课制作的艺术性,在此基础上充分发挥专业教师和技术人员的智慧,创造出优质的技能类微课资源。

本研究提出了技能类微课的设计流程,并通过具体案例进行了验证,以期为技能类微课教学资源的开发提供借鉴。不足之处是本研究未涉及关于技能类微课的学习效果评价,这将是后续研究的主要方向。

4 参考文献

[1] 钟绍春,张琢,唐烨伟.微课设计和应用的关键问题思考[J].中国电化教育,2014(12):85-88.

[2] 张月娇,张世波.技能类微视频的设计与应用[J].中国教育信息化,2017(2):56-60.

[3] 吾布力·皮大依.“互联网+教育”背景下开放教育微课设计研究[J].新疆开放大学学报,2023,27(2):37-41.

[4] 赵玉娜,马俊刚.关于科普微视频设计的若干思考[J].科普研究,2018,13(4):5-10,104.

[5] 李天晓.新媒体背景下微视频制作的创新路径探究[J].新闻研究导刊,2023,14(14):86-88.

*项目来源:吉林省教育科学“十四五”规划2023年度一般课题“‘趣味性’微课的设计与开发研究——以小学英语‘趣味性’微课为例”支持(GH23460)。

作者简介:宋金刚,实验师。