沈辽,在齐山

2024-10-12尹文汉

东坡

“雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。莫嫌荦确坡头路,自爱铿然曳杖声。”元丰三年(1080)二月,苏轼因“乌台诗案”被贬谪,到达黄州。不久后,因生计困难,在好友马正卿的帮助下,购得黄州东门外“故营地”五十亩耕种,名为东坡,作诗《东坡八首并叙》记之。元丰五年(1082)二月底,他的好友沈辽被逐放潇湘永州三年之后获赦,厌倦仕途,决定归隐。在归隐之前,他特来黄州看望已自称东坡居士的好友苏轼。同是天涯沦落人,此时两人有很多话可互相倾诉。告别东坡,他顺江而下,来到池州,把自己的晚年,交给了齐山。应该是受苏轼的影响,他在齐山购地,在山左面阳处,自耕自种,也命名为东坡。东坡,这个极富诗意的词语,因苏轼而名闻天下。同是东坡,我们牢牢地记住了苏轼耕种的那片土地,甚至还会联想起陶渊明的“采菊东篱下”,但白居易的忠州东坡,沈辽的齐山东坡,却很少被人们提及。

沈辽来见苏轼时,苏轼的雪堂刚刚建成。“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”冬天,苏轼疏浚东坡暗井,在东坡之下得到一片废园。他十分兴奋,以至不顾大雪纷飞,在这里迅速建立起一方心中理想的处所,并自书“东坡雪堂”,制匾名之。沈辽来到雪堂,百感交集,赋诗题壁,在这首《题子瞻雪堂,即次前韵》诗中,他从雪堂写到东坡,从室内写到室外,从诗书写到桑麻:“眉阳先生齐安客,雪中作堂爱雪白。堂下佳蔬已数畦,堂东更种连坡麦。不能下帷学董相,何暇悲歌如宁戚。布裘藜杖自来往,山禽幽弄均春力。案上诗书罗缣缃,炉中烧药笑王阳。晨炊且籴北仓粟,冬服已指山前桑。南冈差高多种橘,迤北渐下宜栽秧。北邻亦有放达士,道路壶榼常相望。”苏轼老家四川眉山,他常自称“眉阳苏轼”,或者“眉阳居士”,沈辽在诗中称他为“眉阳先生”。一句“雪中作堂爱雪白”,写到了苏轼的灵魂深处,身可以和光同尘,心必须纯洁如雪,一尘不染。此时的苏轼,生活颇为艰难,身需药养,衣食仍忧。沈辽看在眼里,倾之笔端。“案上诗书罗缣缃,炉中烧药笑王阳。晨炊且籴北仓粟,冬服已指山前桑。”案上诗书,炉中烧药,心身处在穷达贵贱殊悬的两个世界。

从黄州东坡来到池州的沈辽,很快也在齐山东面土地平缓处,有了自己的东坡。这在他与苏轼道别时,就已在心中盘算好了。在《赠别子瞻》一诗中,沈辽先叙他眼中老友苏轼的现况,“平生雅游眉阳客,五年不见须已白。借田东坡在江北,芟夷蓬蒿自种麦。相逢不尽一樽酒,故态那复论欢戚。手抱阿武劝馀沥,维摩老夫失定力”。话锋一转,向老友道出自己下一步的打算,“老夫寂寂出三湘,更欲卜居池水阳。薄田止须数十亩ok1t5EeEx7FNIYfqn1dxWFLggHGjk45if3Me+PqmXnY=,田上更树麻与桑。老来正苦迫生事,清明虽近犹可秧”。沈辽比苏轼年长5岁,年届五十,心灰意冷,只想在池州找个地方,像苏轼一样自耕自食,还赶上今年春季的播种呢。今日两人分别,或许很难再见,“我舟即行不可驻,欲卜后会诚茫茫。他时有信若可寄,不用辛苦为诗章。”

沈辽在经济上没有苏轼那么困顿,他到池州后,即出资于齐山买地,俨然成了齐山新的主人。此时的齐山,经唐至宋,在李方玄、杜牧和王哲等人的接力经营下,已有了一定的文化声望。在王哲任池州知府时,齐山更是得到了大范围的开发。王安石、司马光都曾因齐山而与王哲有诗唱和。沈辽把齐山分为左山和右山,一东一西,合称二山。在《初创二山》诗中,他一开篇就表达对齐山全方位的观感:“左山丛古木,萦带多美竹。右山少平地,硱磳断苍玉。于此岂无竹,萧疏倚岩谷。上参九顶道,俯浸青溪澳。于彼岂无石,嵌崖大如屋。景业读书处,基构有遗躅。”诗中的“景业”,是指唐代刺史李方玄,字景业,他在池州任期虽短,但筑五里翠微堤,连通城市与齐山,他发现了齐山岩石丘壑之美,将自然的齐山带上了文化的道路。沈辽诗中突出景业,因其有开创齐山文化之功,自有与之相呼应的心情。“吾始购二山,何为不相属。中间古兰若,台观当山腹。岩洞九十七,龙蛇所潜伏。昔人作轩榭,高深寄林麓。我乃巢西崦,手自亲锄斫。”兰若居中,台观当腹,岩洞众多,龙蛇所伏,正中他意,他便要购而居之,于此“高深寄林麓”了。

右山多石,不能种地。左山,即山之东面,有古木美竹,土壤丰厚,适宜种植,对沈辽来说,这就是理想的“东坡”了。读沈辽《初耕东坡》一诗,“观田东坡去,春事日已揭。耕破岭上云,凿开岩下月。种我十亩粟,中有薇和蕨。优游卒岁事,山前梳秃发。”沈辽的东坡耕种,与苏轼似有不同。耕云凿月,粟中薇蕨,让我们难免想起“戴月荷锄归”“草盛豆苗稀”的陶渊明来!

云巢

“风流谢安石,潇洒陶渊明。”这是王安石送给沈辽的诗句。沈辽颇有魏晋风度,王安石以谢安、陶渊明比拟之。王安石的这句断语,被蒋之奇写进了沈辽的墓志铭。沈辽的名号,在当时士大夫的圈子里早已响亮,既因为诗文,又因为书法。与之交往较多的名流,除苏轼、王安石之外,还有黄庭坚、曾巩、曾布等人。王安石的儿子王雱比沈辽小12岁,读了沈辽的诗作,赠以诗曰,“前日览佳作,渊明自不如”,对沈辽的评价高于自己的父亲。

沈辽于齐山买山,以期归隐,他一直以陶渊明自喻。东坡是他耕种之处,收获些麦粟,以期裹腹,甚或只是悠游之地,而云巢则是他安顿心灵,明其心志的地方,有如苏轼的雪堂。沈辽在很多诗中,提及他的云巢。先看《居云巢》中的这些诗句:“迩来齐山下,乃在青溪边。一径虽甚微,松竹上参天。白云本无迹,作巢类鸟鸢。上下绝人籁,由来在山巅。朝炊一盂饭,夕寄一榻眠。”这简易明白的诗句,当是云巢的注解,透露出他追求远离人籁,一饭一榻,如白云,如鸟鸢,自由无迹的生活状态。在另一首题为《走笔酬亨甫所示二篇,次韵和之》的诗中,他写道:“始来齐山秋正肃,山间于于太古俗。穿云作巢倚山麓,白发老人谁检束?”沈辽出身浙江钱塘高贵之门,蒋之奇《沈睿达墓志铭》里所记,他是“赠吏部尚书讳英之曾孙,太常少卿赠开府仪同三司讳同之孙,金部郎中赠光禄卿讳扶之子,翰林学士右谏议大夫讳遘之弟”,补充一点,大名鼎鼎的沈括是他的叔叔。虽然祖上代有功名,他却志不在此,“趣操高爽,常超然有物外之意”,不喜进取,迫于其兄沈遘之命才进入仕途。他所在意者,在诗文、书法和金石收藏,“未冠,家居已有文章,声名藉然传京师”。他仕途不顺,反蒙罪受垢,刚得赦免,便来到齐山。此时年已半百,双鬓花白,故有此“穿云作巢”,不受检束的生活愿望,他太想回归内心,自由自在地安享晚年了。

有了云巢,他的心就在齐山安下了。有时一个人享受山中自然之乐趣,有时出入山中兰若台观,有时接待远来拜访之友朋。他在《次韵酬余君见赠》中写道,“老来无暗亦无明,寄息深山避世情。夫子暗投珠玉惠,我身正似一毫轻”。在给马永誉的诗里,他描述着他的齐山生活,“行寻青山转,坐对青山叠。欲随白云去,傥与幽人接”。在《寄老石》诗中,“老不在发白,此态渐自迫。唯老不在我,寄老山前石。朝来石上坐,云气湿衣襞。夜就石上眠,月影照岩壁。”他常上清冷台,“山前缭绕白云飞,山下溪流那复回。不向此间休歇去,宁将白发污尘埃?”他时发思古之幽情,“太白一杯酒,杜郎满头菊”,“杜子风情春水波,至今诗句使人夸”。他深爱着这里的青山白云,朝暮怡情其中。“朝游白云里,夕憩长松边。”齐山不高,海拔最高处才80多米,云巢的海拔就更低了,今天我们很难见到齐山白云缭绕的样子。不过,宋时的齐山,是被湖水环绕的,整个池州城,也是被水环绕的,想想孟浩然“气蒸云梦泽”的诗句,我们就能想像出沈辽在山中穿云越雾的身影。

在云巢的日子,沈辽并不孤独。好友们仍与他通信,有些朋友还常远来探访。“时有佳客至,相与傲林泉。客去后孤坐,隐隐风中弦。”这段时间,他写下了很多送别诗,那是送别来看望他的朋友。还写有一篇《三游山记》,记载他和朋友的三次游历,一次游齐山,两次游九华山。元丰五年(1082),他卜居齐山才一月多,就想去探访左史洞,却不知其地。四月,夏琮、马永誉来了,他们一起先探李方玄书堂遗址,再去寻左史洞。路虽难寻,最终还是找到了。“四旁相若,欲下不敢,委藜而引蔓,蹒跚乃得下”。他们下到洞里,细细辨认石壁上唐代杜牧、张祜已近漶漫的题字,好在宋人吴中庶、张伯益等人的题字还很清晰。没过多久,滕希仁、夏畺、马永誉来,又一起游九华,因大雨,道路泥泞而未果。九月,曾孝蕴来,约沈辽游九华山,此时秋高气爽,得以尽兴游历。

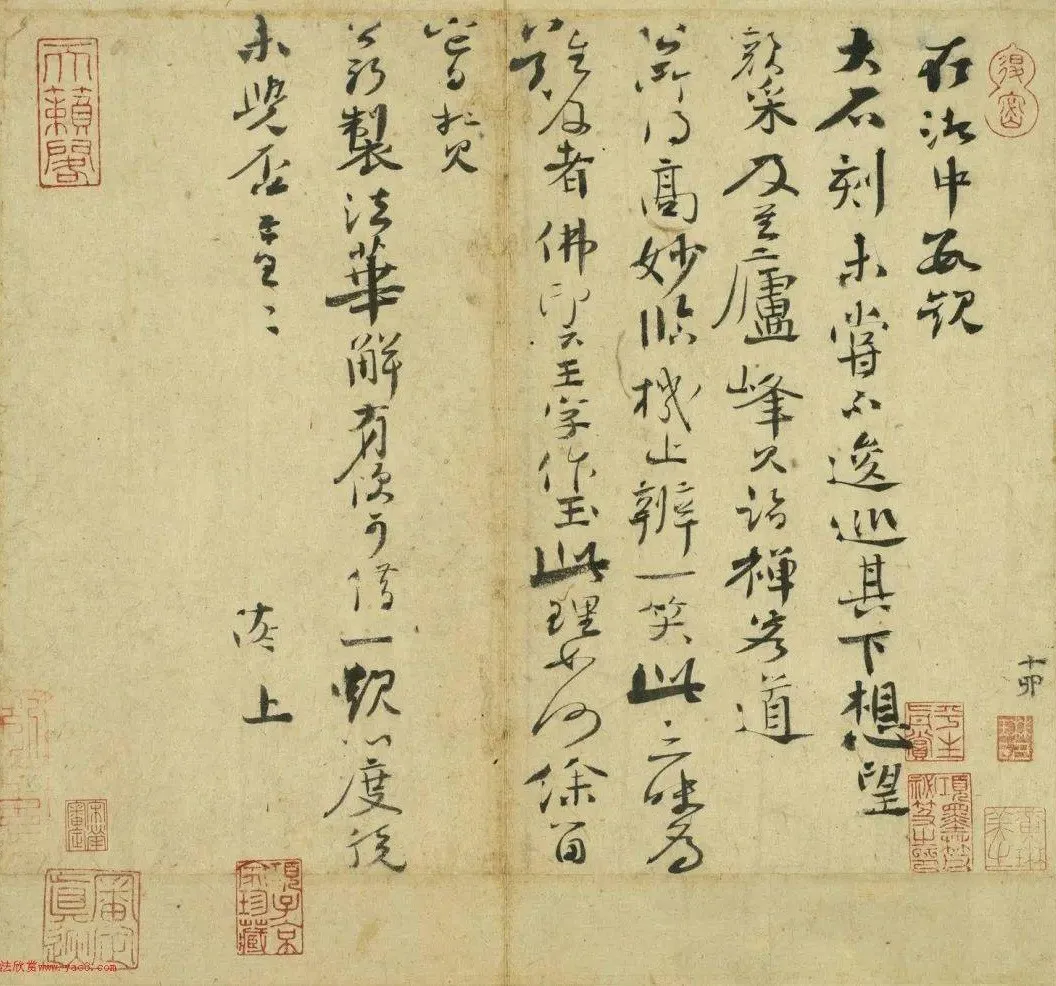

云巢初成,沈辽极其高兴,致书苏轼,请其作文以记之。东坡并未答应,连回二封书信解释,一则“今年一春卧病,近又得时疾,逾月方安。浮念灰灰无余,颓然闭户”,临纸惘惘,没有心情;二则“公所须拙文记云巢,向书中具道矣,恐不达”,“某自得罪,不复作诗文”,怕再如“乌台诗案”一样,以诗文致祸。无奈,沈辽便请曾巩作记,而曾巩“以忧去中书舍人”,不久去逝。最后,作记的任务落在了黄庭坚身上。黄庭坚比沈辽小十三岁,对沈辽极其尊敬,于是作《云巢诗并序》。序文洋洋洒洒,从沈辽的身世、文章、书法,到九华秋浦之间,从齐山风物到云巢之由来,娓娓道来。其诗以四言为主,押以仄韵,读来铿锵。沈辽获此诗序,充满喜悦,为之作跋,“余自得此诗,甚喜之。读既久,几可诵”。

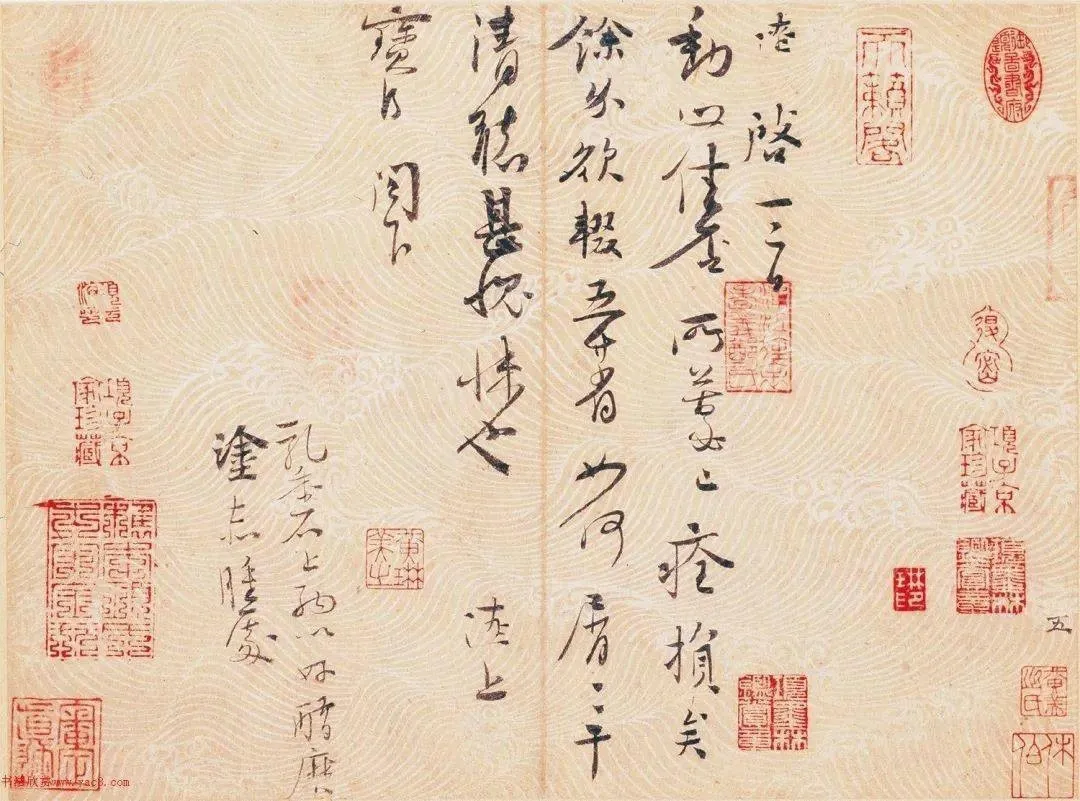

黄庭坚小心地将诗和序书写好,寄给了沈辽,却又很谦恭地向沈辽说,“写得尤不堪,笔画憨浊”,切不宜用此刻石,烦请沈辽自已书写。在沈辽面前,黄庭坚并不是谦虚,因为沈辽也是书法家,而且在当时书坛,尤其是蔡襄之后,东坡书法名声未显期间,其书法可谓独步天下,无人能出其右。宋代王明清《挥尘余话》里是这样记载他的,“长于歌诗,尤工翰墨。王荆公、曾文肃学其笔法,荆公得其清劲,而文肃传其真楷”。荆公是王安石,文肃是曾巩的弟弟曾布,两人先后做过宰相。沈辽书法,笔意简古,清劲。沈括在《梦溪笔谈》里,谈到他的这位侄子“沈辽喜学书,尝论曰:书之神韵虽得之于心,然法度必资讲学”,强调意在笔前,书为心画。但到晚年,历经风雨后,沈辽认为书法、文章都只是儿童伎俩,“是惟小夫技,宁当丈夫业”,淡泊处世,已不大在意自己在书坛的声誉,也任笔砚落满灰尘。北宋四大书法家,苏轼、黄庭坚、米芾都与他有交往,对他的书法都很敬重。黄庭坚书写的《云巢诗并序》可惜没能流传下来,否则,齐山又多一镇山之宝。

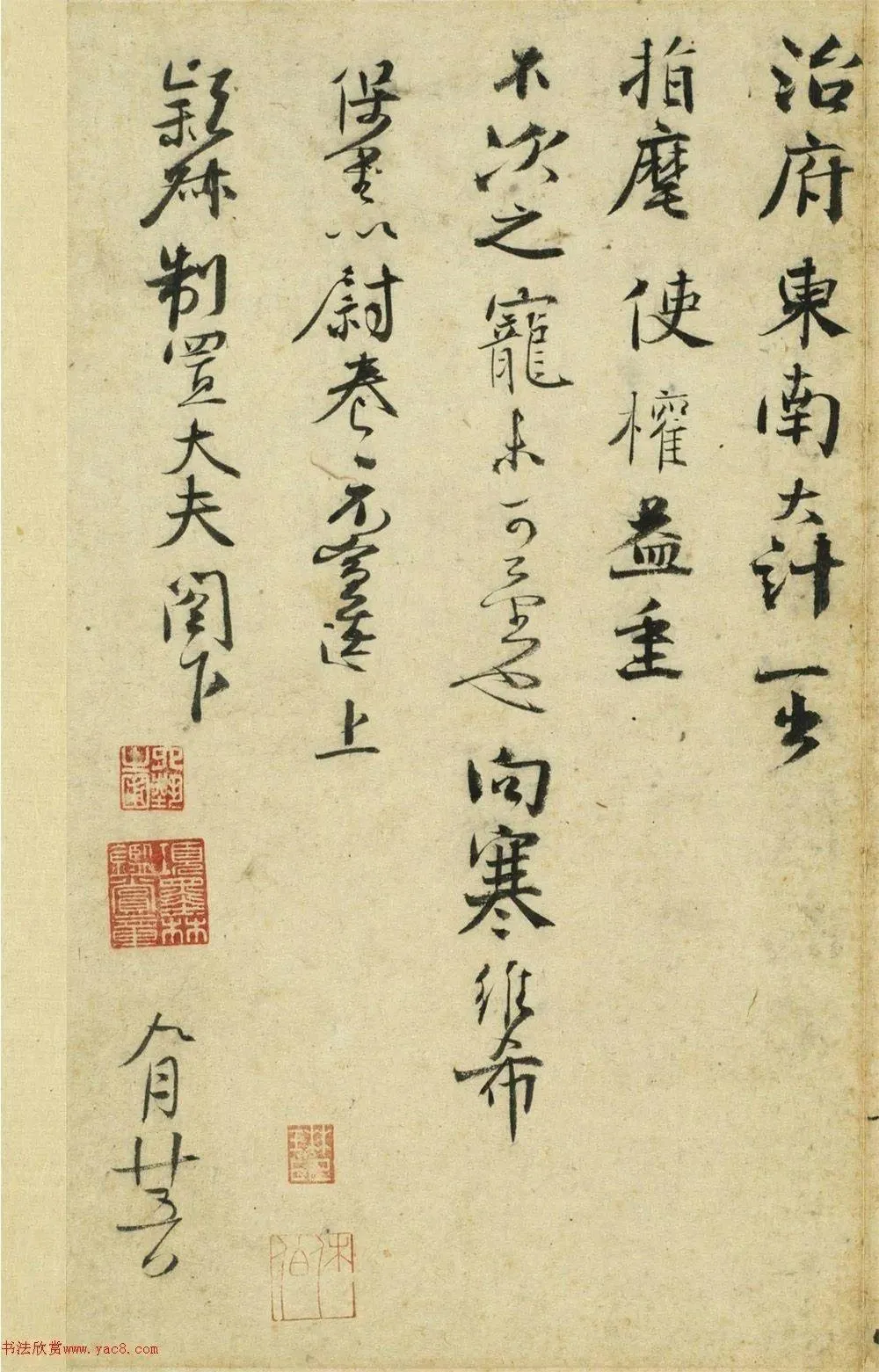

沈辽的传世书法作品极少,目前所知,仅三通尺牍,一碑、一墓志、一题名,六件而已。而这其中,至少有两件作于齐山云巢。现藏台北故宫的《秋杪贴》,是他写给蒋之奇的书信,作于元丰六年九月,他来齐山的第二年。蒋之奇与苏轼同科进士,是沈辽的妹婿,也是亲家。现藏江西省博物馆的《中书舍人曾巩墓志铭》,被誉为墓志中的“四绝”:林希撰文,陈晞篆盖,沈辽书丹,李仲宁刻石。沈辽请曾巩为其云巢作记,等来的却是曾巩去逝的消息,他怀着悲痛,置酒祭奠好友。本已疏懒于书法的沈辽,再次提笔,为好友书写墓志,并写下《子固挽词》二首。

虽然在齐山的日子,沈辽欲远离尘世,作百年之想,可现实如此的残酷,只有短短的三年,元丰八年(1085)二月,他就离开了人世。如今,我们登上齐山,云巢已随风云去,踪迹难寻。唯有沈辽留下的十卷《云巢编》,记载着九百多年前他与齐山东坡、云巢的那些往事。

打开有些泛黄的《齐山岩洞志》,我们看到了余翘、夏耘、陈坚在云巢留下的诗篇,看到了陈塾的《云巢赋》:“终迁徙于秋浦,乃寄老于云巢。尔其东岭诛茅,西崦筑土。参九顶以取道,创二山而得所……手执《云巢编》,朗吟老夫句。日落不见巢中人,惟有行云自来去!”