近代西方传教士来华创建博物馆的目的与影响

2024-10-11艾松林唐莉莉

鸦片战争以后,西方传教士纷纷来华传教,他们不仅带来了西方的宗教和文化,还在中国建立了早期近代意义上的博物馆。这些传教士通过收集动植物、矿物化石等自然标本,以及中国的文物、艺术品,为其在华所建的博物馆提供了丰富的馆藏。这些博物馆的创建及运营虽然带有明显的殖民色彩,但其在推动科学技术传播、提升民众科学素养、促进文化交流等方面发挥着作用,对中国乃至世界文化遗产的保存与研究贡献了力量。传教士在华所建立的博物馆成为早期中西文化交流的重要载体,它们在中国近代社会发展、人才培养乃至博物馆事业的历史进程中均占有不可忽视的地位。

传教士来华创建博物馆的背景

晚清时期,中国面临着前所未有的内忧外患,国力衰弱,民族危机加剧。清政府被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,包括《南京条约》《北京条约》《天津条约》和《马关条约》等。这些条约包括割地赔款、开放通商口岸、给予外国领事裁判权等一系列条款,严重损害了中国的主权和利益。这些条约的签订,不仅加剧了中国的民族危机,使国家主权和领土完整遭到严重损害,更开启了外国势力在中国的特权时代。西方传教士趁此机会大举进入中国,在通商口岸和内地主要城市广泛开展传教活动。

西方传教士来源于西方基督教各教会组织,其本业是播撒福音、培养信徒,同时他们还积极参与资本主义的殖民扩张活动,足迹遍及资本主义势力所及。作为西方列强文化渗透的有力工具,传教士纷纷携带着宗教与文化的双重使命踏足中国大地。他们以传教、医疗、教育的名义广泛深入中国社会,部分传教士则着手创办了中国早期的博物馆。一方面满足了西方列强对华宗教文化渗透的需求,另一方面也成为西方对华侵略策略的补充。

传教士创办的博物馆主要集中在开埠城市及沿海和内地的大城市,如上海、天津、烟台等。1868年,法国传教士韩伯禄在上海建立了徐家汇博物院(即后来的震旦博物院),它的建立标志着西方博物馆模式在中国的开端。

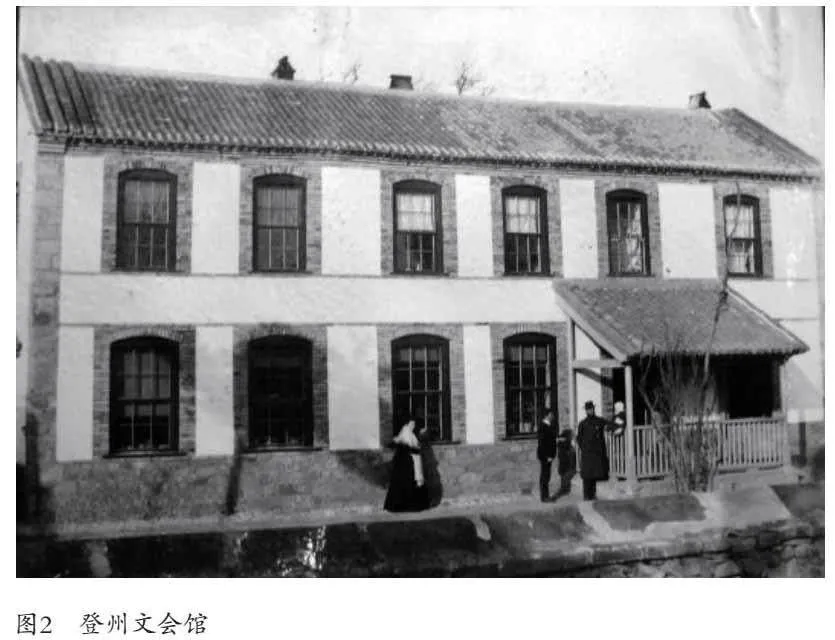

此后,法国传教士又创建了天津华北博物院、北京北堂自然博物馆、北疆博物院,英国传教士创建了亚洲文会博物院、济南广智院,美国传教士创建了登州文会馆博物馆、烟台博物院福音堂等。

传教士建立的博物馆多以自然历史博物馆为主,既是对未来资源掠夺的预谋,也是文化渗透策略的一部分。

西方传教士在华创建的博物馆,虽然带有殖民色彩和文化渗透的意图,但他们所收藏积累的物种及地质和民俗等方面的藏品,为中国的学术研究和民族文化的保护与传播,提供了宝贵的实物资料。他们严谨的科学态度和管理方法,为当时的国人带来了新的科学知识和理念,这在一定程度上促进了中西文化的交流与融合。同时,传教士建立的博物馆模式,也对中国人自建博物馆,起到了启发作用,推动了中国近代博物馆的发展。

传教士在华创建博物馆的目的

传教士在华早期建立博物馆,标志着西方文化对中国传统文化的渗透与融合的进一步深入。西方传教士将博物馆建设作为其在华布道、医疗与教育事业的有机组成部分,此举不单纯是出于宗教信仰的推广,实际上更深层地服务于其国家的殖民扩张与文化渗透,其主要作用不仅包括传播基督教义,更体现在对中国的科学教育贡献、资源与文物的获取、以及中西文化交流与融合推动方面。

具体而言,这些博物馆首要的任务是宣扬基督教信仰,博物馆通常设立于教堂或学校附近,以奇异的洋物与自然标本吸引中国人群,从而间接达到传教的目的。在展品的选择、陈列布局、解说词撰写中,传教士往往按照西方的价值观和视角来重构知识体系,有意无意中在中西方文化对话中制造优劣之分,对中国传统文化造成了冲击。博物馆作为采集、收藏自然与人文资源的基地,方便了传教士对中国地质、植物、动物等自然资源的研究与征集,为后期资源开发及海外传输提供了便利。这些博物馆在某种程度上成为领土扩张和殖民统治的辅助工具,通过展览和教育活动传播西方的宗教和文化价值观,有意无意中对中国进行文化渗透,博物馆的建立与运营隐藏着文化侵略的目的。

传教士在华建立博物馆,在扩展宗教影响力、促进科学教育、丰63bc4b31de20f1e5199f9d1fd50ca139富文化交流等方面发挥了重要作用。同时,这一过程也伴随着文物资源的流失与文化侵略行为,这一矛盾体现了殖民历史背景下中西文化交流的复杂性。探讨传教士在华建立博物馆的主要目的,不仅有利于正视历史,更为当代中国博物馆建设发展提供的历史镜鉴。

教会性质博物馆的类型和藏品来源

教会性质博物馆作为西方传教士在华开展文化传教的重要阵地,其类型和藏品来源呈现出多样化的特点。总的来说,教会性质的博物馆可以分为自然历史博物馆和文化人类学博物馆两大类,每一类博物馆又各有侧重,藏品来源也各不相同。在类型和收藏上,不同国家传教士创办的博物馆有明显差异,法国人倾向于建立自然历史博物馆,如上海徐家汇博物院、天津北疆博物院;英国人偏好亚洲研究,并热衷于建立自然历史博物馆,如上海亚洲文会博物馆、济南广智院;而美国人多与宗教和自然科学相关,建有文登文会馆博物馆、烟台博物院福音堂、华西协合大学自然历史博物馆等。这些博物馆的藏品既有从中国本土收集来的标本,也不乏从其他国家引入的珍贵物品,从而形成了一种集中国特色与国际视野于一体的独特收藏体系。这种多元化的藏品策略,为促进中西文化交流提供了更为广阔的平台。

在这些博物馆中,自然历史博物馆占据了相当大的比重,它们多依附于传教士所在的学校、医院或教堂,并通过这些机构进行藏品的征集与交换。这类博物馆以收藏自然界的标本为主,包括动物、植物、矿物、化石等,力求呈现自然界的多样性与复杂性。藏品的采集多依赖于传教士个人的兴趣与热情,久而久之,形成了大量的自然标本藏品,为创办自然历史博物馆打下了坚实的藏品基础。

在采集自然标本的过程中,传教士们一方面利用在华传教的便利条件,深入中国各地进行考察和采集;另一方面,他们还利用教会的国际网络,与西方国家的博物馆、大学和科研机构建立了广泛的合作关系,通过交换和赠与的方式,获得了大量来自世界各地的标本藏品。

以上海的徐家汇博物院为例,其创办者法国耶稣会传教士韩伯禄,精通物理、动植物等自然学科,他勤于科学考察和标本收集,足迹遍及中国至东南亚。在上海期间,他把自己的业余时间和精力都用在了自然史的研究上。在华期间他曾多次组织考察团深入中国内地,采集动植物和矿物标本。1868年1月9日韩伯禄抵达上海,自此开始了他在华传教和研究的生涯。1869年—1879年,他以江南地区为主要范围,共进行了10余次采集之旅。据统计,来华30多年,韩伯禄的标本采集路线长达25万公里,他采集的标本主要包括哺乳类、鸟类、爬行类软体动物以及植物等。另外,他还与法国国家自然历史博物馆等机构合作,定期交换标本藏品。

自然历史博物馆所收藏的各类标本,不仅为传教士们提供了研究和教学的实物材料,也为西方科学界认识中国的自然资源和生物多样性提供了重要参考。这些博物馆通过标本展示和科普讲座等方式面向中国民众开放,介绍西方先进的博物学知识和自然科学理念,在启蒙民智、传播科学等方面发挥了积极作用。

与自然历史博物馆的数量和规模相比,文化人类学博物馆在传教士所创建的中国近代博物馆中所占比重相对较小,但其学术价值和文化影响却不容小觑。文化人类学博物馆主要收藏能够反映中国历史文化的各类藏品,包括考古发掘出土的各种器物、民间传统手工艺品、少数民族服饰和相关器具,以及反映民俗风情的各类实物等。

传教士收集文化人类学藏品主要通过两种途径:一是利用其在华传教的特权,深入到中国各地进行田野调查,实地搜集各类文物和标本。例如,法国天主教耶稣会神甫桑志华,自1914年开始在中国从事田野考察和考古调查工作,他的足迹遍布中国北方的山东、河北、山西、陕西、甘肃、内蒙古、新疆等省和自治区,行程超过56zsRwypdB6wKHTcpKp1VTw==万公里。

二是传教士通过与中国民间收藏家、文人学者的交往,或是参与地方文物的发掘,获得第一手的藏品资源。需要特别指出的是,部分西方传教士在收集藏品的过程中,曾出现过一些不端行为,如有的传教士利用特权强行收购文物,或是打着科学考察的名义盗掘古墓,导致大量珍贵文物流失海外。

比如桑志华,他在我国搜集了大量的标本资料,有很多都运往了国外。1922年,他将4100种植物标本送往巴黎自然历史博物馆;1923年—1924年送往巴黎的主要是第四纪古生物化石,仅1924年一次就发出100箱化石标本。1927年又将1926年—1927年两年的采集的标本与化石运走。同年又分别送给巴黎各博物馆、伦敦自然历史博物馆和英国皇家新花园一组植物标本,给美国送蝗虫科标本,给法国古人类学院送了一批重要石刻。这些行为不仅违背了博物馆业的职业操守,也给中国文化遗产的传承保护带来了难以估量的损失。

教会博物馆对中国早期博物馆发展的影响

传教士们在不平等条约的保护下,披着传播宗教的外衣,成为西方列强在华政策工具之一。传教士在华办博物馆的主要目的一方面是宣扬外国文化及文明,另一方面也是为了搜集我国的自然标本与古代文物。他们创建的博物馆,在促进文化交流、推动科学教育等方面产生了一定的作用,更伴随着资源的掠夺、文化的侵略,以及对中国民族信仰和价值观的挑战,是帝国主义掠夺中国文化资源、搜罗中国文物、进行文化侵略的工具。

虽然来华传教士设立博物馆原本多有宗教目的和文化渗透的意图,但其带来的科学知识和学术理念,无疑为中国当时的学术环境注入了新鲜血液。中国近代早期博物馆从无到有的发展过程中,西方传教士起到了非常重要的桥梁与纽带作用,一定程度上促进了中国博物馆事业的发展。在博物馆藏品的收集与展示方面,传教士严谨的分类学原则和详细的标本记录方法,彰显了当时西方科学的系统性和规范性,这对中国本土博物馆的藏品管理和陈列展览及教育活动提供了宝贵的经验和借鉴。在文化艺术方面,教会博物馆通过收藏和展示各类艺术品,加深了中国艺术家对于西方绘画、音乐、雕塑等艺术形式的了解。同时,他们对科学知识的展示和传播,吸引了不少国人前来参观学习,使更多的中国知识分子开始意识到科学研究对国家富强的重要性,为后来的博物馆事业的发展和科学知识的传播奠定了基础。这些博物馆的建立和运营模式,以及它们在教育和文化传播方面的功能,为中国早期博物馆的建设者提供了一定的经验,启发了中国知识分子和实业家,如张謇等人,他们在学习和模仿这些博物馆的基础上,建立了中国人自己的博物馆,如南通博物苑,这些博物馆成为中国文化传承和教育的重要场所。

教会博物馆的创建,还助推了中国和西方国家之间的文化艺术交流。通过博物馆的藏品展示,中国的历史、文化、艺术与西方世界的知识观念和科学理念发生了交锋和碰撞,使得两种文化在理解和融合中相互促进。此外,中外学者在教会博物馆中的相遇,激发了双方对于各自文化和科学的好奇心和探究欲,这样的互动为后续的学术交流打开了大门。

然而,传教士在华建立的博物馆也有其消极一面。在进行文物收集时,一些珍贵文物被带离中国,造成了不可逆转的损失。同时,博物馆中的展品和解释往往带有明显的西方中心主义色彩,有时淡化乃至曲解了中国文物的历史意义。

在梳理了中国境内由西方传教士建立的近代博物馆的发展背景、目的及历程后,我们不难发现,这一历史现象反映了一种复杂的文化和政治交织。西方传教士在华创建博物馆,一方面是传教士们传播基督教义的需要,另一方面也是服务于西方列强对华侵略政策。虽然这些博物馆的创建带有明显的殖民色彩和文化渗透意图,但客观上将西方开放的博物馆模式融入了以古物私藏为主的中国传统模式,在推动中西方文化交流、引进西方科学知识、保护和展示中国文物藏品等方面发挥了一定作用。同时,传教士在博物馆藏品的收集、分类和研究方面所遵循的科学原则和规范及博物馆的管理方式,对中国本土博物馆的建设和发展也产生了一定的示范效应。

(作者单位:青岛市李沧区文物保护中心)