堙上村景观要素识别及其数字化传播策略

2024-10-11彭黎方钲凯李锦菲

文章以湖南省堙上村为例,基于景观基因理论,对堙上村的主要景观要素进行了全面识别,包括村落空间格局、传统建筑、环境要素和文化要素等,这些要素共同构成了堙上村独特的风貌特征。文章进而探讨了传统村落数字化保护与传播的策略,研究旨在挖掘传统村落在现代社会中文化传承与活化发展的创新途径,为其文化风貌的保护与发展提供理论指导与实践依据。

传统村落作为地域文化传承的活化石,蕴含着深厚的历史底蕴和独特的地域风貌。伴随着全球化、工业化、商业化的快速推进,许多具备地域特色的传统文化逐渐流失,传统村落也面临着严峻的挑战,如现代文化侵袭、人口空心化、人居环境退化、文化同质化等;有数据表明,我国传统村落正以每天1.6个的速度消逝,对传统村落的保护已刻不容缓。

在传统村落的保护与发展中,识别并保护那些构成村落独特风貌的关键景观要素,即“景观基因”,是至关重要的。“景观基因”是传统聚落遗传信息留存和延续的载体,对传统聚落的形成以及识别具有决定作用。这些景观基因不仅包括物质层面的建筑风貌、村落布局和自然环境,还涵盖了许多非物质层面的内容,如民族习俗、特色技艺、文化活动和历史事件等。通过识别和维护这些要素,可以较为精准地保持传统村落的文化特色和历史连续性,同时也为村落的活化提供了资源基础。

堙上村地处湖南怀化、黔阳、溆浦三地之交,与山下垅村相邻。村落历史可追溯至明万历年间,清代乾隆时期。依山就势,形似飞翔的雄鹰,故得名“鹰上”,后因口耳相传,演变为“堙上”。堙上村是湘黔古道的重要节点,村庄布局奇巧,建筑众多,被誉为“中国山地民居博物馆”,2016年被列入第四批中国传统村落名录。

文章在深入调查了堙上村的文化风貌的基础上,应用景观基因理论对其进行了细致的挖掘与梳理,识别并记录了其主要景观要素,这些要素不仅是村落亘古相传的文化基因,也是其创新发展与活化传承的关键资源。利用数字技术、虚拟现实技术等,对堙上村展开数字化保护与传播途径的探索,旨在为传统村落的文化保护与可持续发展开辟新的有效途径。

堙上村村落风貌概况

堙上村自古地处交通要道,位于山麓盆地,坐坡朝河、易守难攻,具有天然的防御属性。村落的空间布局充分体现了“依山而居”的选址理念,村子地势左高右低,背山面水,形成了一种藏风聚水的风水格局。

堙上古村(如图1所示)在空间上倚靠周围的自然地形,形成了一片以民居建筑为主的建筑群,村落的中心为一个矩形广场,是村子的中心空间,也是村中集会、举行重大活动的场所。民居建筑围绕中心广场而建,形成了以其为核心的放射状结构布局。

一条蜿蜒的小溪沿村侧流淌,该溪流源自白龙潭,因在此处形成大弯而得名“湾溪”,是村子的主要水源。村子自古为交通要冲,湘黔古道从村中穿过,往来人群不绝,促成商机,村中村民依道而居,傍道而商,在古道两旁开设了众多商铺,经营布匹、中药、胭脂、烟酒等生活用品。

传统建筑要素

堙上村的传统建筑以木构建筑和窨子屋为代表。窨子屋形似四合院,外围高墙环绕,内部为木构屋舍,冬暖夏凉。屋顶从四周向内中心低斜,中部形成方形天井,可透气采光。窨子屋为湘黔赣地区的特有传统建筑,具有非常高的观赏价值与景观资源开发价值。村里所有房屋的大门阶梯路面均以麻石制成,村落两侧建有学堂和武馆,前后建有两座五层楼碉堡,旧时曾准备修筑城墙围护,具有很强的防御属性。

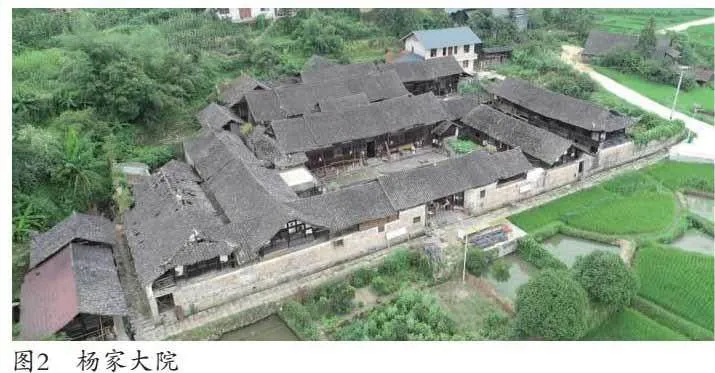

杨家大院:尽管行政区划上属山下垅村,但其在地理位置上与堙上村建筑群相距咫尺,历史上曾属于同一居住群落。该建筑在风格和结构上,充分体现了当地民居建筑的特点,可视为堙上村传统民居的典型代表。杨家大院始建于雍正元年,此地原为深水坑及沼泽地,相传房屋主人曾从常德府邀请名师精心规划。基地采用粗大松木挤密打桩,其上铺设三层松木,并覆盖七层当地麻石方料,构筑成了坚实的宅基地。大院为两厅对称、两层木质结构,院内外阶梯、禾堂均以麻石铺砌,属清代典型的大户人家风格,2011年被评为湖南省省级文物保护单位,并命名为“关西世第”(如图2所示)。

商铺:历史上的湘黔古道从堙上村通过(如图3所示),古道是连接黔阳至云贵等地的必经之路,该商道在堙上一段有大约1500米,由麻石板铺砌而成。古道由村口沿溪而上,在商道两侧建有许多木质民居,紧紧相连,在朝向古道一侧有前伸的柜台,这都是古时商道文化的见证。

古凉亭:在堙上村古商道旁,有一处古凉亭(如图4所示),可为商道上往来的人们提供休息场所,凉亭为木质结构,两侧设有坐凳与靠板,位于半山腰上,能够俯瞰山下风景,虽然年代久远,但依旧是当下村民聚集休憩的主要场所。

环境景观要素

水系:堙上村的水系景观资源分带状与点状,主要是村子一侧的湾溪以及村中的水井,湾溪自东向西从山涧流下,水量充沛、水质清澈,具有较好的景观效果,是夏季村民乘凉嬉水之处。村中的古井则位于堙上村东南部和中部,曾是村民的主要饮用水源,井台周边常常是村民社交和休息的场所。

生产与交通要素:此地盛产茶油,村子一侧的古碾坊曾是碾碎与加工茶籽的场所,是旧时村庄传统农业繁荣的见证。而环绕村西南部的古驿道,是古时官商的通行要道,由麻石块铺砌,这些古道与房舍相辅相成,与山势自然融合,形成了独特的交通网络。此外,村庄民间建筑之间筑有防火池,是应对火灾的关键设施,还可起到蓄水的作用。这些要素共同构成了堙上村独特的历史风貌,对研究传统村落的生活、生产方式和文化传承具有重要价值,并有改造成为观赏景观的活化潜质。

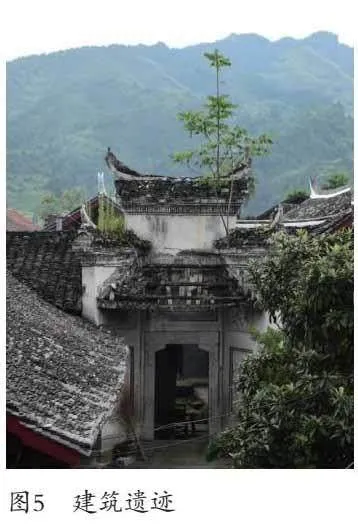

建筑遗迹:村中古建筑众多,一些建筑已然消逝不在,留存下来多处古墙与牌坊(如图5所示),依稀是当年族群的象征。这些古迹不仅承载着村庄的历史记忆,也是研究堙上村历史、文化和建筑艺术的重要实物资料。对这些古建筑,可以将其转化为文化展览、旅游观光、教育研学等多种功能场所,为村庄发展注入新的活力。

文化要素

文化要素在传统村落的保护与发展中起着至关重要的作用,是村落景观化和可持续发展的关键资源。

民间技艺:麻石雕刻技艺在堙上村有着悠久的历史,始兴于明代,至清朝和民国时期得到进一步发展。其工艺产品不仅在国内享有盛誉,更远销海外。辰河木偶戏是堙上村的另一项传统艺术形式,这种木偶戏系杖头木偶,在湖南洪江、中方、溆浦三县交界的雪峰山区域一带广为流传,这种原生民间木偶戏,在国内非常罕见。舞龙是堙上村的重要文化活动,起源于汉代,最初作为祭祖、求雨的仪式,后逐渐发展成为文娱活动。在堙上村,春节和正月十五等重要节日都会举行舞龙活动,既增加了节日的喜庆气氛,也寓意着对吉祥和平安的祈愿。

民间传说:堙上村的民间传说丰富多彩,不仅反映了古时村民的生活方式,还体现了人们对美好生活的向往和对高尚品行的追求。如“狐仙救人”的故事,体现了人们对知恩图报传统美德的颂扬。“斗笠缘”传说则描绘了一位仙人治愈儿童顽疾的善举,留下的斗笠印记成为村庄的传奇地标,体现了人们对善行善举的崇尚与美好品性的追求。这些传说故事不仅丰富了堙上村的文化内涵,也为村庄的旅游和文化景观建设提供了独特的资源。

堙上村数字化保护与传播策略

数字化保护与传播为村落的文化遗产提供了一种全新的保存与展示方式。这种方式不仅能够跨越时空限制,让更多人了解并体验村落的历史文化,还能增强这些文化遗产的互动性和可访问性。数字化手段使得村落的建筑、艺术、习俗等文化元素得以精确记录和永久保存,有效防止了物理损坏或遗失的风险,同时,通过虚拟现实、元宇宙等技术,还能让人们对传统村落景观进行沉浸式体验、游览。针对堙上村的数字化保护与传播策略,可以从以下几个方面进行规划:

建立数字化档案,通过数字化采集技术,对堙上村的环境特征、布局特征、形态特征、民居特征、公建特征以及文化特征进行提取与采集。

文化活动数字化,将堙上村的民间技艺、传说故事等文化要素进行数字化转化,如通过视频记录等重现麻石雕刻过程,或通过动画和游戏形式展现辰河木偶戏和舞龙等文化活动,增加传统文化的互动性和趣味性。

数字化传播与营销,通过社交媒体、在线旅游平台等网络渠道,结合数字化内容进行宣传推广,吸引更多游客前来实地体验,同时带动线上的文化产品销售,为村落创造经济效益。

虚拟现实展示,利用虚拟现实技术,创建堙上村的虚拟游览体验,让用户能够身临其境地感受村落的建筑风貌与文化氛围。

元宇宙平台构建,在新兴的元宇宙系统中构建堙上村的虚拟空间,提供沉浸式体验。在这个虚拟空间中,用户可以进行社交、参与文化活动、甚至购买虚拟商品,从而吸引更多年轻人关注和参与传统村落的保护。

综上,文章深入探讨了堙上村文化景观要素及其数字化保护与传播策略。通过应用景观基因理论,对堙上村独特的景观风貌进行了挖掘与梳理,识别并记录了村落独有的景观要素。同时,提出了结合虚拟现实等技术的数字化保护与传播策略,旨在推动传统村落文化景观资源的保护、创新性转化和可持续发展。

基金项目:湖南省社科基金项目:虚拟现实(VR)在湘西地区濒危传统村落保护与振兴开发中的应用研究(项目编号:19YBA271);湖南省教育厅研究项目:元宇宙视域下五溪流域传统村落数字化传承与活化路径研究(项目编号:23C0312)。

(作者单位:怀化学院 美术与设计艺术学院)