城市马拉松赛事视角下的惠州城市形象再认识

2024-10-11王萌王瑶

摘要:本文运用文献分析法、实地调查法等方法,结合首届惠州马拉松赛事案例,分析了惠州马拉松赛道路线设计和地域文化资源组合现状,从生态、社会、文化三个维度重新审视惠州城市形象特征,提出了建立由五大核心文化要素和三大核心节点构成的惠州城市形象场域,为提升惠州城市形象、城市文化软实力及城市影响力提供新的思考。

关键词:马拉松 城市形象 再认识 惠州

中图分类号:G81 文献标识码:A 文章编号:1006-8902-(2024)-18-037-3-TBB

城市马拉松等大型体育赛事的蓬勃发展,引起了学者们的广泛关注和重视。尤其是对赛事运营与管理、参赛者行为表现、赛事活动与举办地之间的影响机制等方面的研究日益深入,也取得了一定研究进展。然而,作为身处粤港澳大湾区的惠州,城市马拉松赛事起步较晚,惠州的体育赛事相关跨学科交叉研究还尚处于起步阶段,基于体育节事活动的惠州城市形象相关研究仍不多。本文旨在通过分析惠州马拉松赛事的赛道路线设计和地域文化资源组合特征,重新审视惠州城市形象,提出以体育赛事活动的开展为契机,展示彰显“城市生态景观之优美、城市古今人文底蕴之厚重”的惠州城市形象,进而激发城市活力,促进惠州城市形象提升,擦亮惠州体育赛事和城市品牌,提高惠州城市文化软实力及城市综合影响力,助力开放包容高品质现代化城市建设。

1、惠州马拉松赛事概况

2024年首届惠州马拉松赛事以“畅跑山海惠州,尽享东坡文化”为主题,吸引了共计12000名参赛者,他们分别来自13个国家、34个省份。惠州马拉松是中国田协认证的A1类赛事。马拉松赛事举办当日,网络直播累计在线观众1100万人以上,赛事相关话题的互联网点击量2.1亿次以上。

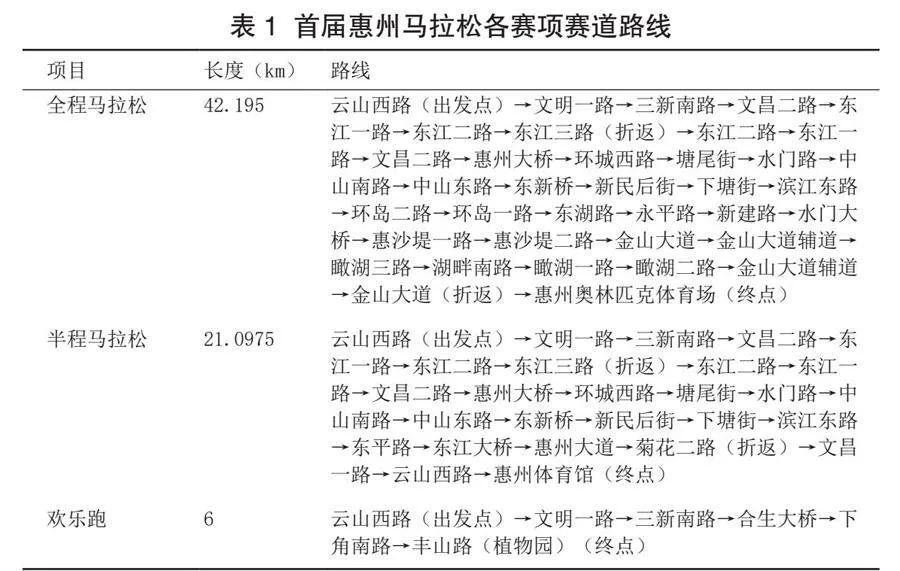

惠州马拉松赛事共设全程马拉松、半程马拉松、欢乐跑三个项目。赛道路线充分展现惠州的悠久历史和“山水相依”的独特城市风貌(详见表1)。

2、生态、社会、文化维度下的惠州城市形象分析

本文认为,城市形象包括城市生态形象、城市社会形象、城市文化形象,三者是相互依存、相辅相成的关系。城市形象既包括城市的外在表象层面,也包含城市内在品质层面,需要受众通过自身差异化的审美标准与审美能力来进行感知。在城市马拉松赛事进行过程中,“人与自然”的关系和“人与社会”的关系得以重新建立。与此同时,城市形象空间也获得重构的契机,而这种重构将产生一些城市景观格局、城市形态及城市品质的重要演化。

2.1、城市生态形象

城市生态形象依托于城市的生态资源、公众的生态意识,以及城市生态文明建设水平。惠州陆地面积11158km²,具有长达223.6km的海岸线,南亚热带海洋性气候特征显著。惠州城市中心区由于人口大量聚集造成景观异质性特点突出。惠州是国家园林城市、国家森林城市、国家环境保护模范城市。以建成现代优美花园城市为目标,惠州近年来坚持对山水林田湖海各类环境要素进行系统性重点保护,立体化生态系统修复工程科学稳步开展,不断推进绿美惠州建设。研究表明,从生态制度、生态空间和生态安全等领域来看,惠州总体的生态文明建设处于上游水平。惠州近40年来的植被变化相对稳定并表现出上升态势,城市生态环境得到较理想的保护。得天独厚的“北屏南湾,一江多廊”自然地理条件和丰硕的城市生态文明建设成果,为惠州马拉松赛事的开展创造了重要前提。

2.2、城市社会形象

城市社会形象集中反映出城市社区和公众的精神风貌,归属感、安全感、集体荣誉感是城市社会形象的重要决定性因素。近年来,惠州蝉联“全国文明城市”殊荣,城市社会文明水平始终处于前列。大型体育赛事成功举办的背后,离不开政府部门的决策力、组织力和各方的执行力,也不能缺少大量辛勤付出的服务保障人员。同时,社区和市民的奉献精神与主人翁意识在赛事进行中得到充分显现,多方协同、团结一致的优秀社会品质得到充分弘扬。首届惠州马拉松比赛期间,参加赛事志愿服务的2600多名志愿者在活动全过程中感受到大型体育赛事和参赛者的吸引力和体育精神的感染力,并收获了参与其中的成就感和幸福感。全市共有211名现场医疗救护医务人员、412名医疗观察员、103名辅助救护人员、60名急救跑者、40名康复理疗师和一批赛后运动恢复志愿者投身比赛服务,各医疗单元互相配合,共同完成现场医疗保障任务。此外,马拉松比赛期间,全市参与赛事安全维护的公安力量超过4170人次,另有300名警力跟随参赛者队伍保持动态警戒状态。正是因为有着强大的城市服务和管理保障体系、热情好客的本地社区居民等积极因素的助推,才能使惠州马拉松的所有参与者都深刻领略感悟到了惠州特有的“空气之优、江湖之美、山海之胸襟”。

2.3、城市文化形象

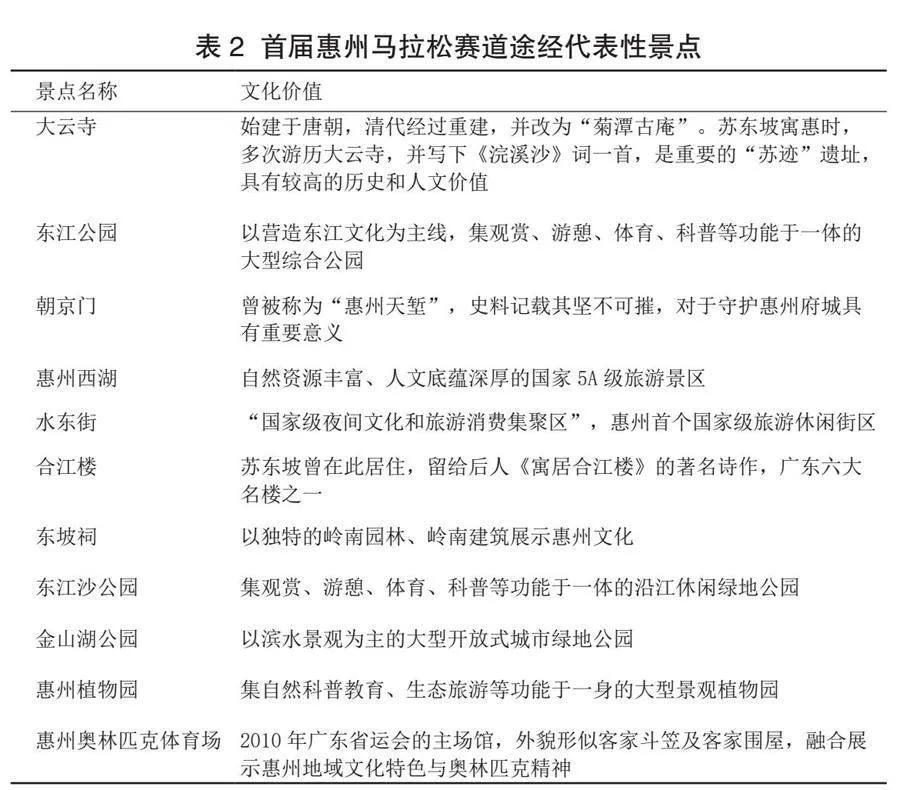

城市文化形象是城市历史与特色地域文化符号的集中反映。惠州马拉松赛事路线途经众多地标性景观、代表性景点(详见表2)。“东坡文化”“东江文化”“西湖文化”“山海文化”“客家文化”这五大核心文化要素,以其强大的文化吸引力,凝聚起惠州的自然之美与深厚底蕴。

惠州马拉松赛事路线途经多座惠州城区桥梁。以全程马拉松路线为例,惠州马拉松路线途径惠州大桥、东新桥、水门大桥、金山一桥、金山二桥。其中,水门大桥于1991年竣工并投入使用,作为一条连接桥东街道和桥西街道的跨江大桥,水门大桥是老城区人们感情最为深厚的桥梁之一。大桥不仅为江河两岸的居民提供着交通的便利,还连通了来自四面八方的参赛者与惠州的情感。东江、西枝江、惠州西湖和金山湖在一座座大桥下呈现出波澜壮阔、奔流不息的恢弘气势,东江文化的磅礴力量始终深刻影响着惠州人民,并感染着每一位参赛者。

3、以参赛者为中心的城市形象场域中的互动分析

3.1、参赛者与城市景观之间的互动

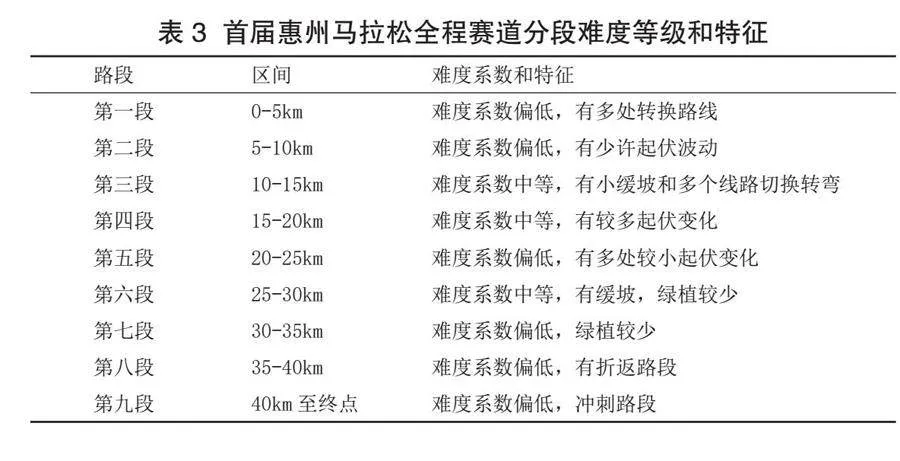

如果参赛者长时间处于相同或相近节奏的运动状态,他们对于周边城市建设环境景观难免产生视觉审美疲劳感,甚至造成兴奋度下降等负面感受。如表3所示,惠州马拉松的赛道设置在坡度、宽度、转弯角度等方面是富有变化的,赛道不同路段难易度和挑战性的动态切换,给参赛者创造自我调整适应的时间和空间,进而在欣赏城市美景的同时缓解身心倦怠,得到身体和心理上的舒缓和放松。

3.2、参赛者与城市政府、企业、社区之间的互动

政府引导、企业赞助和社区参与是体育产业做大做强的重要发展基础。政府部门推出了市内主要交通站点的接驳服务和A级景区免费游览活动。体育赛事活动离不开完善的市场激励措施。惠州马拉松赛道设置了大量的补给站提供饮食服务,特色美食令参赛者赞不绝口。近30家惠州马拉松赛事赞助商企业为参赛者准备了丰厚奖品和赛事物资。赛道两旁有数万名当地体育爱好者和市民为选手加油鼓劲、摇旗呐喊。赛后还在终点准备了完赛物资,设置了冰敷区和拉伸区。参赛者在赛后纷纷表示,“谢谢热情的惠州人,下次还要报名惠州马拉松”。惠州马拉松赛事的成功举办,充分体现了惠州市政府等主管部门的科学决策与部署、惠州人民的热情好客、企业赞助商的物资支持,以及由医护人员、公安民警和志愿者组成的赛事服务保障队伍的专业敬业和周到贴心,也提升了城市马拉松赛事综合体验满意度和参与者的获得感。

3.3、参赛者与城市文脉之间的互动

坚持突显城市空间生21d1d7eb65e888de897f53d248f658a3产与城市美学意蕴的文化内涵价值,扩大城市地域文化符号亮点与空间价值延展尺度,从而更好地支撑惠州城市形象的构建,为赛事参与者带来更多与本土文化的互动交流机会。突出城市特色风貌,深入挖掘地方特有的文化资源,充分利用地域性的文化符号,完善文化空间格局,创新城市形象空间布局,注重文化内涵高效输出。一方面展现出地方历史文化遗存的保护性传承,另一方面不断合理开展创造性改造。要鼓励创造更丰富的体验项目,提高马拉松赛道沿途探索性、参与性、创新性强的体验环节布设比重,通过在赛道区间搭建展示空间,为非遗类、歌舞类表演创造舞台,令人们感受文化的博大精深和城市的独特气质。上述充满创意与活力的活动环节设置,使得原本静止的城市景观变得富有活力,仿佛是跳跃的音符奏响迷人的乐章,形成了赛事参与者和城市环境之间的“动静交融”互动机制。

综合上述分析,建议构建以“生态体验节点—社会接触节点—文化交流节点”构成的惠州城市形象场域,同时打造自然人文资源有机融合的城市形象支撑体系。

4、结语

马拉松赛事的举办为人们重新审视一个城市的独有文化特质创造了新视角、新场景,也为城市建设与发展过程中的所有利益相关者的相互协调合作带来了新平台、新机遇。城市形象在马拉松赛事背景下获得了难得的想象空间。城市形象会对赛事参与者的参赛体验产生多方面的影响。强化马拉松赛事顶层设计,在确保安全的基础上,坚持因地制宜、突出特色的原则,深入挖掘市场需求,做好赛事相关项目设计与运营,保障全过程的服务质量,进一步提高参与性、体验感和获得感。基于对惠州马拉松赛道路线设计和地域文化资源组合特征的系统分析,本文建议构建以“东坡文化”“东江文化”“西湖文化”“山海文化”“客家文化”为五大核心文化要素、以“生态体验”“社会接触”“文化交流”为三大核心节点的惠州城市形象场域,驱动惠州城市形象优化更新,铸就“挑战极限,超越自我”的惠州城市韧性,进一步增强惠州城市品牌意识。惠州马拉松作为体育赛事“进景区、进街区、进商圈”的惠州典型实践案例,为今后惠州的体育经济繁荣和体育产业可持续发展提供基础性依据,并为惠州城市形象优化及城市建设高质量发展提供动力。

参考文献:

[1]邬紫荆,李枝坚,曾辉.惠州市景观格局空间分异特征的梯度分析[J].生态学杂志,2021,40(02).

[2]张修玉,滕飞达,庄长伟,等.珠三角地区生态文明建设成效评估研究[J].生态经济,2024,40(04).

[3]戴学军,杨楚铃,刘雪婷.基于RS的惠州市植被覆盖度的变化特征分析[J].惠州学院学报,2020,40(04).

[4]韩沁雨.城市公共体育空间生产机制及路径优化研究[J].当代体育科技,2024,14(03).

[5]秦尊文,聂夏清.我国“公园城市”内涵辨析与实践探索[J].区域经济评论,2023(02).

[6]宦凌云,陈明坤,张清彦,等.场景营城理念下城市街区公园场景的美学营造方法研究——以成都市望江楼街区为例[J].中国园林,2022,38(S2).

[7]陈宇,岳游松.中国体育旅游景区效率时空格局与影响因素[J].干旱区资源与环境,2024,38(03).

[8]王逊,张小林,周石其.消费升级驱动体育旅游产业高质量发展机理及实现路径[J].体育文化导刊,2022(10).

[9]夏江涛,刘奔越,左逸帆.广东省体育旅游资源空间分异、影响因素及开发路径[J].体育学刊,2023,30(03).

[10]王思滢,刘优君,许倩,等.基于城市形象提升的城市干道景观打造——以港务西路改造提升项目为例[J].中国园林,2023,39(S2).

[11]张慷.我国城市形象的文化建构策略研究[J].青年记者,2023(20).