“新媒体+非遗”视域下新疆刺绣传播现状及提升策略研究

2024-10-10文青冯啸林马伟达

新疆刺绣是民族刺绣类非物质文化遗产的代表之一,是中华民族优秀传统文化的有机组成。借助新媒体工具推广传统非遗,已成为传承发扬非遗文化和传统技艺的重要方式。疆绣发展历史悠久,目前已建立起一系列保护政策及法规。随着新媒体业态的不断发展,疆绣保护与传承正面临传播形式单一、传承人才缺乏、市场认可不够等困境,需立足疆绣文化符号的传承谱系和田野调查,结合时代语境,丰富内容和形式,加强非遗人才培训,守正创新,开发更多个性化、特色化、年轻化的疆绣产品。

非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成与宝贵的精神财富,是中华文明多元一体、绵延传承的生动见证,是中华民族血脉相连、命运与共的活态展示。截至2023年12月,联合国教科文组织非物质文化遗产名录共收录730项遗产项目中,中国列入43项。具有中国特色的国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录共认定非遗代表性项目达10万余项。如何在新的起点上更好地保护和传承非遗文化成为当下关注的重要问题。

随着新媒体平台的爆火,传统非遗迎来了新契机。传统文化正在通过社交软件等平台以更加年轻化、时尚化的方式走进大众视野,吸引着越来越多的年轻人加入到传统文化的学习和传承中。这种“新媒体+非遗”形式的出现和发展不仅改变了传统文化的受众群体,也拓宽了传统文化的传播渠道,使非遗文化焕发出新的生命力,迎来了更加广阔的发展空间。

新疆刺绣(以下简称“疆绣”)作为民族刺绣类非物质文化遗产的代表之一,是新疆众多非遗项目中的瑰宝,承载着我国边疆民族的优秀文化。与新媒体平台结合传承弘扬民族刺绣工艺,正是对我国新时代非遗工作目标和具体要求的深入贯彻和落实,同时也是实施“文化润疆”这一新时代党的治疆方略的具体实践,对新疆文化产业的发展起到了积极的推动作用。

疆绣保护与传承现状

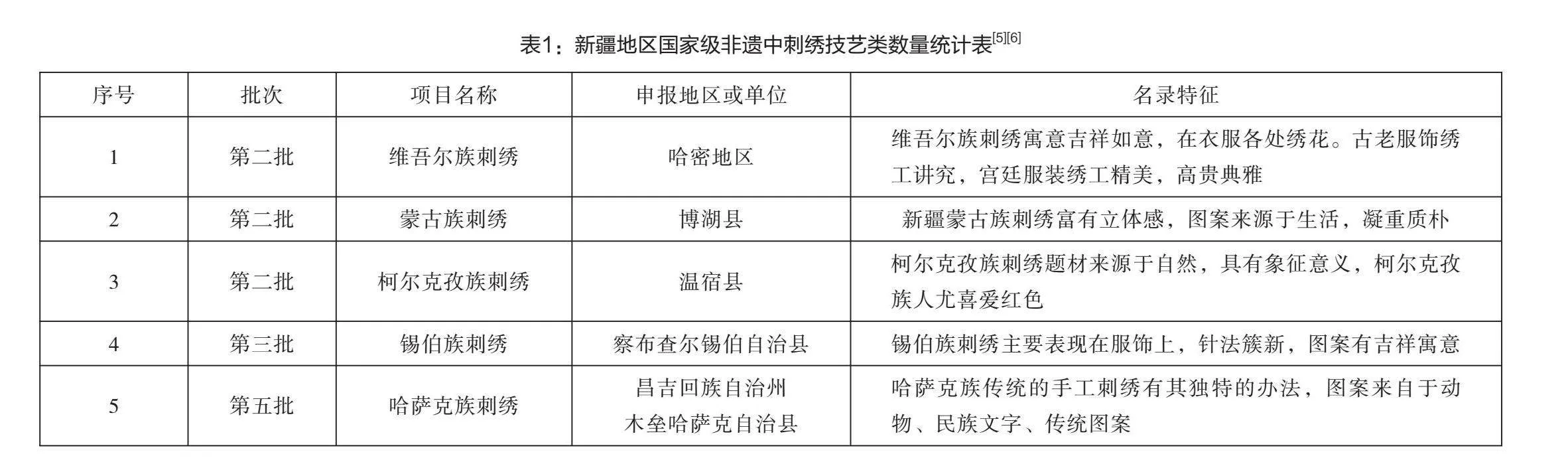

疆绣是新疆地区刺绣工艺的统称,以“维、蒙、柯、锡、哈”最为盛名,表现了新疆人民生产生活和地域特色的刺绣文化。疆绣历史悠久,传承于汉,盛于唐、清,在新疆尼雅遗址出土的明星文物“五星出东方利中国”是汉代至两晋时期以来丝绸之路的代表性丝织品,新疆各民族聚居区至今还保留着这一传统刺绣工艺。[1][2][3][4]一系列疆绣保护政策法规的建立,为其传承保护工作提供了支持和保障。2004年8月28日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会批准《保护非物质文化遗产公约》,我国成为全球第6个加入国;2005年,国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》,后设立“文化遗产日”,引发社会对文化遗产与传统艺术保护传承的重视;2008年,国务院将新疆“维吾尔族刺绣、蒙古族刺绣、柯尔克孜族刺绣”列为第二批非物质文化遗产,这一事件在新疆社会引起了对文化遗产尤其是少数民族刺绣类非物质文化遗产的广泛关注。此后,“锡伯族刺绣”“哈萨克族刺绣”也相继被列为第三批和第五批国家级非物质文化遗产名录(详见表1)。2016年,新疆开展由大学(新疆大学、新疆师范大学、石河子大学)承办的中国非物质文化遗产传承人群研培计划,通过民族刺绣培训形式培养疆绣人才。2018年11月15日国务院新闻办公室《新疆的文化保护与发展》白皮书发布,强调鼓励新疆保护非物质文化遗产;2021年文化和旅游部发布的《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,对非遗记录工程、非遗新媒体传播计划等重点任务细化相关要求。2022年底,新疆社科普及基地新疆文化发展研究中心“文艺叙事与非物质文化遗产研究”系列丛书出版发行。丛书从新疆非遗刺绣历史演进、传承人故事、刺绣衍生品等进行详细介绍,有效推动了疆绣产业发展。如今,疆绣产业已成为新疆地区少数民族增收致富的重要途径。

新媒体视域下疆绣保护与传承的现存困境

新兴媒体业态正以出乎意料的速度不断发展。目前疆绣保护与传承正面临几重困境,具体表现为以下几个方面。

(一)传播形式单一,表现内容乏味

疆绣风格大多色彩艳丽、热情奔放、线条粗犷,主题多以自然景观、生活器物等为主,与当前快节奏、年轻化的生活不相融,传播内容缺乏吸引力。宣传内容虽侧重历史起源、非遗项目传承人、成品展示等方面,但发掘深度不足,疆绣类抖音短视频最高视频点赞量仅3938个,未能形成较为系统多样的展现形式。此外,这一困境还表现在电商领域,据《2023抖音电商助力非遗发展数据报告》显示,平台上非遗传承人带货成交额同比增长194%,成交额超过百万元的非遗传承人数量同比增长57%,购买非遗好物的消费者数量同比增长62%。截至2024年1月,以“疆绣”为关键词进行搜索,共开设疆绣绣品抖店117家,多以帽子、地毯、衣物为主要产品,其中最佳的店铺销量仅有300多件。可见,宣传推广内容与形式的弊端导致了疆绣产品市场占有率较低,未能跟上新媒体营销的快车。

(二)传承人才缺乏,存在水平差异

疆绣非遗人力资本质量不高且存在差异,主要有两类人才较为紧缺。首先是基层手工艺者,“传二代”受教育水平虽逐渐提高,但绣娘大多来自乡村,从事疆绣工作的高质量人才较少且技艺水平存在差异,其作品与现代化元素结合的程度受限。疆绣技法传承需要长期学习和实践,但由于现代生活方式的改变,以及老一辈传承人的逐渐减少和年轻人对非遗的兴趣减少,与其他产业相比,疆绣手工艺品本身所能创造的经济价值周期长、设计成本高,“后继无人”成为制约疆绣工艺传承发扬的重要掣肘。其次,缺乏能胜任疆绣产业发展的经营管理人员和管理服务人员,疆绣产业经济附加值低,收入不稳定,新媒体剪辑宣传制作复杂耗时长,经济回报率低,导致疆绣项目对年轻一代吸引力不高,非遗传承面临断代风险。

(三)市场认可不够,缺乏创新劲力

“非遗”之所以称为遗产,很大程度上说明其不能适应当下日常所需,未能充分与现代生产生活相结合、激发疆绣的生命力。当前市场上新疆绣品大多以衣物、帽子等传统产品为主,缺少富有民族特色又兼顾现代元素的绣品。随着时代发展,大众审美观念也随之改变,产品品式花纹的传统化未能跟上以年轻人为主要消费群体的时代需要。新媒体平台上以疆绣为主题的短视频所呈现的绣品通常难以吸引眼球。此外,疆绣文创等衍生产品潜力巨大,而文旅刺绣产品开发滞后,产供销体系依旧不够完善,且缺乏品牌化经营的意识。[7]利用新媒体将旅游与疆绣产品结合展现的内容深度有所欠缺,加之物价问题引起的旅游行业不够景气,作为纪念品的绣品销售业随之受到影响。

新媒体视域下疆绣保护与传承策略

(一)丰富内容,拓展形式

新媒体融入非遗保护传承全过程,重塑了保存模式,重构了传播场景,创新了产业形态,拓展了传播渠道。内容制作和形式呈现上要从以下几个方面展开。第一,做好对文化图案符号归纳梳理,深入剖析各民族代表性刺绣图案的文化意蕴和鲜明特色,并从各民族交往交流交融的史实角度,解读明晰刺绣文化背后的演进历程。第二,宣传时强调非遗产品应与产地的历史文化、自然风物与民俗民情相匹配。对于文化传承的呈现,要立足传承人群的真实人生经历和体验,以及绣品自无到有、从简入繁的真实过程,以记录分享的形式创新讲好传承背后的故事,传达蓬勃向上的精神力量。第三,抓准全域兴趣电商发展契机,创新发展理念和载体形式,利用直播、讲解等多种形式,以“兴趣”为核心,展现疆绣非遗的时代风采,实现经济效益转化。

(二)加强培训,招贤纳士

人才是乡村非遗传承保护的前提和基础。加强乡村疆绣传承发展,以人才资本活化乡村非遗的保护和利用,发扬传承以培训研究、研培项目等形式积淀的成果。首先,鼓励非遗工坊、人才创业就业基地等专业机构的建立,为疆绣产业输送各类人才。深化疆绣产业与高校、企业等机构之间的合作交流,鼓励高学历人才投身疆绣的产供销各个环节。政策引领鼓励新媒体运营企业入驻,依托专业运营模式,通过直播、线上店铺、视频剪辑等宣传推广疆绣。其次,完善人才回流和引进机制。既要重视返乡人才安置,又要充分发挥本土人才优势,尤其是“新乡绅”的重要作用。通过机制完善吸引外资建厂和优秀人才回流。做好乡村非遗人才服务疆绣产业,并从技法传承、管理服务、媒体运营、经营销售等多方面建立专业人才培养体系,扩大人才总量、提高人才质量,优化人才结构。

(三)深知其本,守正创新

提高疆绣市场认可度的关键在于与时代生活密切联结,确保其在快速变迁的当代社会中得以持续发展和繁荣。疆绣作为中华民族文化重要构成,非遗文化源于民间,也存于民间,与民众的生活密切相关。想要实现其更好发展,就要多走进民间,多融入当下生活。首先,立足疆绣文化符号的传承谱系与田野调查并重,知其来处才能设计好它的去处。其次,要既深知其本,又结合时代语境,坚持创造性转化、创新性发展,利用新媒体工具将其更好地传承下去。在呈现的内容中讲好疆绣背后故事,通过艺术植入、现代文创,让古老的非遗以更加时尚的方式打开、更加轻松的方式表达,融入旅游、融入课堂、融入人们的生活。对于文创产品,在非遗从文化价值转化到经济价值的过程中,找到当下复活、经济变现的市场空间。[8]尤其是将其与旅游更好结合,将非遗文创、非遗体验、非遗购物做成营销最突出的卖点,[9]开发个性化、特色化、年轻化的疆绣产品。[10]

结 语

文化是民族的魂,是维系国家统一和民族团结的精神纽带。[11]在我国文化的历史长河中,每一种艺术形式都隐藏着其独特的艺术魅力,疆绣作为一种风格迥异、历史悠久的艺术形式,蕴藏着丰富而且绵长的思想感情,作为文化产业的一部分,它的传播对于我国社会的发展有着极为重要的现实意义。[12]在新媒体盛行的当下,疆绣技法的传播和发展不可故步自封、因循守旧,而应发掘创新、发扬光大,为推动文化繁荣发展和建设文化强国添砖加瓦。

参考文献

[1]姜雨婷:《浅析“一带一路”视域下中国非物质文化遗产的价值——以中国新疆柯尔克孜族刺绣为例》,载《新疆艺术(汉文)》,2022(04):115-120页。

[2]焦静、李群:《新疆维吾尔族传统刺绣工艺传承与发展》,载《艺术研究》,2021(04):135-137页。

[3]解伟洋:《由传统工艺到文化产业——以哈密维吾尔族刺绣产业化模式构建为例》,载《艺术教育》,2019(04):268-269页。

[4]叶静侠、王敏:《论新疆哈萨克族手工刺绣的创新发展策略》,载《新疆艺术(汉文)》,2018(06):107-112页。

[5]赖文蕾、刘畅、陈晓宇等:《中国国家级纺织类非物质文化遗产名录整理》,载《服饰导刊》,2022,11(03):45-71页。

[6]孙方姣、李强:《新疆维吾尔自治区国家级染织类非物质文化遗产名录整理》,载《服饰导刊》,2019,8(03):8-13页。

[7]杨紫微、恩卡尔·托力肯、王敏:《新疆刺绣手工艺发展研究——以新疆大学非遗刺绣传承人群培训经验为例》,载《新疆艺术(汉文)》,2019(03):114-121页。

[8]刘徽:《新疆传统工艺类非物质文化遗产传承机制研究》,载《新疆社科论坛》,2022(03):100-106页。

[9]陈想想:《锡伯族传统纹样在文创产品中的应用研究》,沈阳航空航天大学学位论文,2020。

[10]毛艳艳:《文旅融合视角下非物质文化遗产旅游开发研究——以新疆巴州为例》,新疆财经大学学位论文,2021。

[11]李菁:《民族器乐传播的现实意义研究》,载《戏剧之家》,2019(10):242页。

[12]覃代伦:《刺绣类非物质文化遗产在民族文化交融中的保护与传承》,载《中国非物质文化遗产》,2023(04):74-81页。

作者简介

文 青 新疆科技学院经济学院学生,研究方向为民族文艺学与文创产业

冯啸林 新疆科技学院经济学院助教,研究方向为干旱区资源与环境经济

马伟达 新疆科技学院经济学院助教,研究方向为金融学