语言音乐学视域下淮北方言与淮北大鼓音乐形态的关系

2024-10-08张柯熠

摘 要:音乐形态在发生学意义上,与人类语言行为中的音调与音声有密切关系,尤其是民间音乐,至今仍从各地方言固有的腔调中衍生旋律。语言音乐学作为语言学与音乐学的交叉学科,为研究民间音乐“本土化”提供了有效方法。淮北大鼓作为流行于安徽淮北一带的民间曲艺,在艺术发展与规模变迁中无不受到淮北当地方言的影响。本文运用语言音乐学分析方法之“声韵调分析法”及“双六选点”理论,试图研究淮北大鼓唱词音声中显性与隐性音乐符号,追寻“方言”与“乐音”的内在关系。

关键词:语言音乐学;淮北大鼓;淮北方言;音乐形态

中图分类号:J625 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)18-00-03

一、淮北方言与淮北大鼓的概念及特征

(一)淮北方言

方言是特定民族和地区用于语言交流的工具,是表达人们情感与需求的符号和形式。它通常属于局部性的通用语言。淮北市在我国地理位置上地处中原地区,从汉语方言的划分情况来看,淮北方言属于北方方言大区的中原官话。1987年版《中国语言地图集》中把淮北方言划归为中原官话郑曹片,2005年《中原官话分区》一文中将淮北方言归为徐淮片,2008年发表的《安徽省的汉语方言》中也将淮北方言划分为徐淮片[1]。

(二)淮北大鼓

淮北大鼓是我国的民间曲艺,也称淮北战鼓。流行于安徽省淮北市一带。淮北大鼓是在北方小调与山东大鼓的基础上,不断吸收其他戏曲剧种及说唱艺术形式等发展而成的。最具有代表性的艺人是曹廷虎,其自幼学习,1999 年创作曲目《农村税费改革就是好》。淮北大鼓的传统曲目有《三国演义》《水浒传》《林海雪原》等,现代曲目有《唱相城》《临涣茶馆》等。

淮北大鼓的表演形式是一人演唱,自击鼓、板司节奏,伴奏乐器以鼓、月牙板为主。开场唱词多以幽默小故事为主,用于活跃场合;演唱长篇大书时,多以历史故事、民间故事等为主,故事内容具有叙述性,细致描写人物形态与对话,打造故事悬念。淮北大鼓常用的唱法有慢板、快板、流水板等,大多以四字为一个节奏,被称为四字腔。唱腔高亢婉转,具有浓郁的地方特色,不仅沿用当地小调还广为采纳多种戏曲剧种,语言诙谐幽默,唱词使用淮北方言,具有浓郁的地方特色。艺人常在淮北街头巷尾或集市中表演,与当地老百姓生活融为一体,是极具烟火气息的民间艺术,深受淮北人民的喜爱[2]。

二、淮北方言的声韵调特点描写

在方言形态中,语音与语调正是各地方言相貌的重要决定性因素。语言音乐学中常用的分析语言语调的方法被称为“声韵调分析法”,具体即语言音节的“声母”与“韵母”,以及附着在音节上的音高叫“声调”。淮北大鼓在这三方面都具有独特之处。

(一)淮北方言的声母

我国普通话字母表中共有23个声母,分别是 b ,p ,m ,f,d ,t ,n ,l,g ,k ,h,j,q,x,zh,ch,sh,r,z,c,s,y,w。据田野调查及录音分析,发现在淮北方言中,少了声母w,多了声母v与声母ɭ。声母[v]常出现在使用淮北方言多年的老年人口中,属于唇齿音,在与韵母结合中,出现的字有完[væ]、瓮[vΘŋ]等。g[k]、k[k h]、h[x]在淮北方言中属于舌根音。与普通话相比,其发音部位靠前,但仍未到达舌面中的位置上,所以仍然记作[k][k h][x]。n[n]有两个不同的发音变体,第二个[n]的发音部位靠前。如:霓[ni],聂[niε],念[niæ],酿[niaŋ]等。声母[ɭ]多出现在老年人的发音中。区别于年轻人较轻的发音[3]。

(二)淮北方言中的韵母

汉语韵母表中共有24个韵母,分别是单韵母:a,o,e,i,u,ü;复韵母:ai,ei,ui,ao,ou,iu,ie,üe;鼻韵母:an,en,in,un,ün,ang,eng,ing,ong;特殊韵母:er。淮北方言因具有中原官话的普遍特点,鼻音的韵尾只有[n][ŋ]两个,没有鼻韵尾[m]。淮北方言中对韵母[en]等前后鼻音有所区分,但是对极个别音具有混淆,其中,不分[in][iŋ]。另外,淮北方言中也有自成音节的情况,没有具体的汉字相对应,如“别[uŋ]我”,就是别推我的意思[4]。

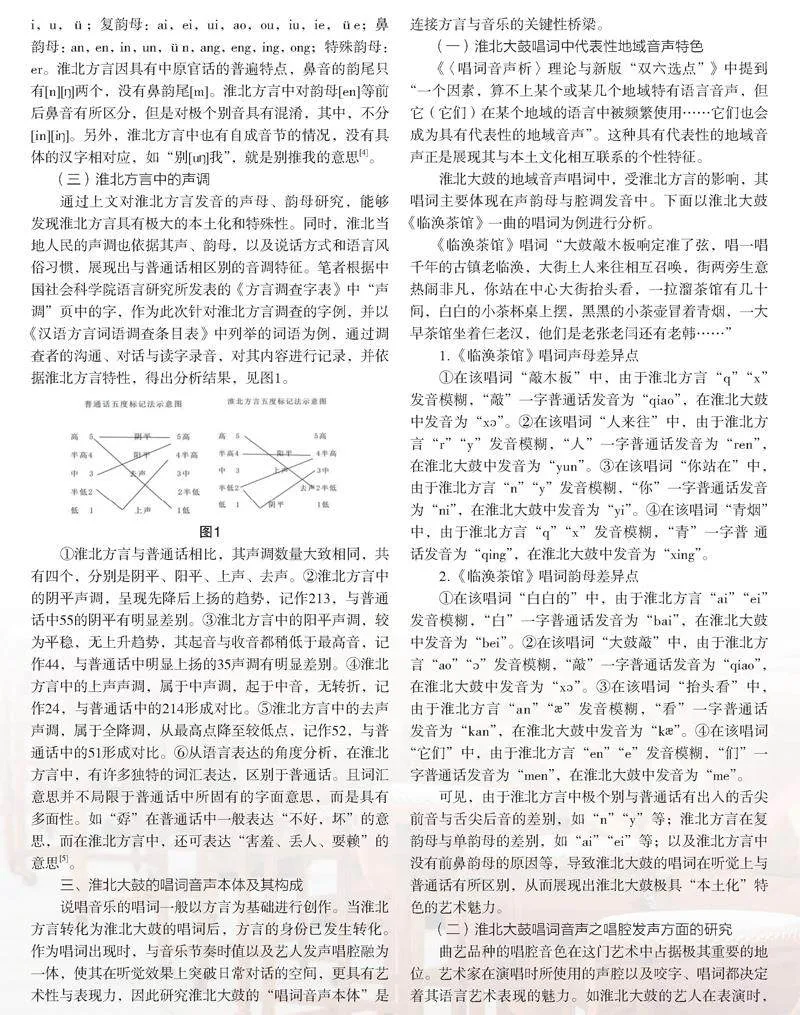

(三)淮北方言中的声调

通过上文对淮北方言发音的声母、韵母研究,能够发现淮北方言具有极大的本土化和特殊性。同时,淮北当地人民的声调也依据其声、韵母,以及说话方式和语言风俗习惯,展现出与普通话相区别的音调特征。笔者根据中国社会科学院语言研究所发表的《方言调查字表》中“声调”页中的字,作为此次针对淮北方言调查的字例,并以《汉语方言词语调查条目表》中列举的词语为例,通过调查者的沟通、对话与读字录音,对其内容进行记录,并依据淮北方言特性,得出分析结果,见图1。

①淮北方言与普通话相比,其声调数量大致相同,共有四个,分别是阴平、阳平、上声、去声。②淮北方言中的阴平声调,呈现先降后上扬的趋势,记作213,与普通话中55的阴平有明显差别。③淮北方言中的阳平声调,较为平稳,无上升趋势,其起音与收音都稍低于最高音,记作44,与普通话中明显上扬的35声调有明显差别。④淮北方言中的上声声调,属于中声调,起于中音,无转折,记作24,与普通话中的214形成对比。⑤淮北方言中的去声声调,属于全降调,从最高点降至较低点,记作52,与普通话中的51形成对比。⑥从语言表达的角度分析,在淮北方言中,有许多独特的词汇表达,区别于普通话。且词汇意思并不局限于普通话中所固有的字面意思,而是具有多面性。如“孬”在普通话中一般表达“不好,坏”的意思,而在淮北方言中,还可表达“害羞、丢人、耍赖”的意思[5]。

三、淮北大鼓的唱词音声本体及其构成

说唱音乐的唱词一般以方言为基础进行创作。当淮北方言转化为淮北大鼓的唱词后,方言的身份已发生转化。作为唱词出现时,与音乐节奏时值以及艺人发声唱腔融为一体,使其在听觉效果上突破日常对话的空间,更具有艺术性与表现力,因此研究淮北大鼓的“唱词音声本体”是连接方言与音乐的关键性桥梁。

(一)淮北大鼓唱词中代表性地域音声特色

《〈唱词音声析〉理论与新版“双六选点”》中提到“一个因素,算不上某个或某几个地域特有语言音声,但它(它们)在某个地域的语言中被频繁使用……它们也会成为具有代表性的地域音声”。这种具有代表性的地域音声正是展现其与本土文化相互联系的个性特征。

淮北大鼓的地域音声唱词中,受淮北方言的影响,其唱词主要体现在声韵母与腔调发音中。下面以淮北大鼓《临涣茶馆》一曲的唱词为例进行分析。

《临涣茶馆》唱词“大鼓敲木板响定准了弦,唱一唱千年的古镇老临涣,大街上人来往相互召唤,街两旁生意热闹非凡,你站在中心大街抬头看,一拉溜茶馆有几十间,白白的小茶杯桌上摆,黑黑的小茶壶冒着青烟,一大早茶馆坐着仨老汉,他们是老张老闫还有老韩……”

1.《临涣茶馆》唱词声母差异点

①在该唱词“敲木板”中,由于淮北方言“q”“x”发音模糊,“敲”一字普通话发音为“qiao”,在淮北大鼓中发音为“xɔ”。②在该唱词“人来往”中,由于淮北方言“r”“y”发音模糊,“人”一字普通话发音为“ren”,在淮北大鼓中发音为“yun”。③在该唱词“你站在”中,由于淮北方言“n”“y”发音模糊,“你”一字普通话发音为“ni”,在淮北大鼓中发音为“yi”。④在该唱词“青烟”中,由于淮北方言“q”“x”发音模糊,“青”一字普 通话发音为“qing”,在淮北大鼓中发音为“xing”。

2.《临涣茶馆》唱词韵母差异点

①在该唱词“白白的”中,由于淮北方言“ai”“ei”发音模糊,“白”一字普通话发音为“bai”,在淮北大鼓中发音为“bei”。②在该唱词“大鼓敲”中,由于淮北方言“ao”“ɔ”发音模糊,“敲”一字普通话发音为“qiao”,在淮北大鼓中发音为“xɔ”。③在该唱词“抬头看”中,由于淮北方言“an”“æ”发音模糊,“看”一字普通话发音为“kan”,在淮北大鼓中发音为“kæ”。④在该唱词“它们”中,由于淮北方言“en”“e”发音模糊,“们”一字普通话发音为“men”,在淮北大鼓中发音为“me”。

可见,由于淮北方言中极个别与普通话有出入的舌尖前音与舌尖后音的差别,如“n”“y”等;淮北方言在复韵母与单韵母的差别,如“ai”“ei”等;以及淮北方言中没有前鼻韵母的原因等,导致淮北大鼓的唱词在听觉上与普通话有所区别,从而展现出淮北大鼓极具“本土化”特色的艺术魅力。

(二)淮北大鼓唱词音声之唱腔发声方面的研究

曲艺品种的唱腔音色在这门艺术中占据极其重要的地位。艺术家在演唱时所使用的声腔以及咬字、唱词都决定着其语言艺术表现的魅力。如淮北大鼓的艺人在表演时,势必使用淮北方言进行演唱,由于方言中元音与辅音的不同发声方式,使得其圆唇、展唇、鼻音、塞音等发声具有独特性。

1.发声

据了解,淮北大鼓艺人的唱腔发声普遍使用大本嗓演唱,保留艺人最真实的声音状态和原生态的歌唱方式。在发声时,嗓子大开大合,声音洪亮豪放,气息深厚。具有“立嗓 ”和“卧嗓 ”两种发声方法。“立嗓 ”要求艺人保持喉咙“竖立 ”,使得喉咙放低气沉丹田,发出饱满圆润、富有穿透力的声音。“卧嗓 ”要求艺人保持用力的状态,使得颈部肌肉富有张力,发出粗糙、富有张力的声音。

2.声腔

淮北大鼓的声腔方式共有五种,分别是“长腔”“短腔”“拉腔”“花腔”“哀腔”。“长腔”如同街边小贩的叫卖声,声音悠长辽阔,节奏自由,尾音拖长。“短腔”声音激昂,节奏紧凑,句子短小,多用于表达愤懑之情。“拉腔”指把声音拉长。“花腔”指在旋律中加以装饰性音、急速的音阶或琶音等。“哀腔”指声音哀愁,表达曲中人物悲哀哭泣的情感。

综上所述,淮北大鼓唱词的发声与腔调,虽然借以戏曲唱腔的技巧和基本功,但仍摆脱不了长时间受方言影响的语言习惯。在表演时通过唱以方言为基础创作的唱词,仍从口腔中带出具有“方言气息”的腔调。

(三)淮北大鼓唱词音声之唱词衬字方面的研究

唱词中出现的衬词与艺人的声腔相结合时,很大程度上凸显着地域性特色和独特的音乐价值。戏曲声乐的乐谱中,一般以汉语文字的形式记录,如“哎 ”“嘿 ”“呀 ”等,但难以直观地展现出其地域特色。如“哎”字在不同的歌曲中可发音为“ai”或“ε”。而根据衬字位置的出现和持续的时间,能够明显地区分两种衬字,一种是作为语气词出现,另一种是具有独立意义的衬字。

通过对淮北大鼓传承人曹延虎演唱的《十二生肖没有猫》的片段以及淮北大鼓艺人姜玲慧演唱的《临涣茶馆》进行分析:“俺唱的是中国人聪明智慧高(嗷)”“鼠牛虎兔龙蛇马(啊)”“(啊)为什么十二生肖没有猫”“黑黑的小茶壶(哈)冒着青烟”“(哎嘿)老张说乡村振兴大发展”“老年人坐车还不要钱(来嗨)”“老闫开口把话插(呐) ”……

唱词中出现的“嗷”“啊”“哈”“哎嘿”“呐”等都是淮北方言中常用的字调,用在淮北大鼓的唱词中。淮北方言中常出现的语气词和衬字,使得淮北大鼓在表演中充分展现故事情节,表达人物情感。

四、淮北方言与淮北大鼓音乐形态的关系

淮北方言与淮北大鼓是独立于安徽省淮北市这片土地上的文化符号。淮北方言是印证劳动人民生活痕迹的语言符号;淮北大鼓是展现劳动人民音乐痕迹的艺术符号。两个独立的个体在语言音乐学及其方法论的研究下,不仅揭示了淮北方言中声、韵、调的本土化特征,还展现了淮北大鼓在唱词音声方面的独特魅力。两者共同呈现出“你中有我,我中有你”的融合局面。

第一,淮北大鼓的唱词及其音调走向是在淮北方言的发声发音基础上进行创作的,受淮北方言声韵调影响,有着声韵音和鼻化音等音响效果,在听觉上区分于其他戏曲声乐品种,从审美层面展现出不同曲艺和不同艺人的音色差异。第二,淮北艺人在演唱大鼓时所使用的发声与唱腔,受到方言发声的渗透,加以戏曲声乐发声技巧的投入,展现出了淮北语言特性对淮北大鼓的音色美感。第三,淮北方言中常用的语气词及习惯性重音,同样注塑到淮北大鼓的唱词中,使得唱词更具本土化气息,更富有多样性。

五、结束语

淮北方言与淮北大鼓音乐形态的关系,正是方言与地方戏的互动关系。通过对淮北方言中声、韵母特性以及淮北大鼓唱词音声本体的分析,能够发现淮北大鼓唱词、唱腔都是在淮北方言的基础上进行创作、表演的,二者在内容与形式上具有互动关系。不仅如此,淮北大鼓的革新也无法摆脱对淮北方言的依赖,对淮北大鼓“本土化特色 ”的保护也是对淮北方言的保护,二者在传承发展上也具有互动关系。因此,大众应该重视淮北方言与淮北大鼓二者既独立又相互依赖的关系。《世界文化多样性宣言》中,明确鼓励不同的国家、民族和地区人民以自己的语言、方言作为文化、艺术表达的方式。这种新的学术理念,已经超越了追求大同的趋向,使得人们对艺术有了更广阔的视野。在这样的背景下,我们应该重视方言对地方戏曲的重要性,明确戏曲音乐在身份认同中的功能,并且认识到,保护和继承发展地方戏首要的就是保持其本土化和独特性。

参考文献:

[1]李首明.论方言与地方戏音乐的互动关系[J].中国音乐学,2007(04):77-80.

[2]徐言亭.音乐形态分析的文化语言学视角[J].民族艺术研究,2020,33(04):130-136.

[3]高彩荣.语言音乐学视域下的陕州梆子地域风格探究——兼谈陕州梆子的“本土”身份[J].中国音乐学,2021(03):98-105.

[4]曹量.符号的隐喻:语言音乐学视阈下的海南黎族音乐[J].天津音乐学院学报,2018(02):101-110.

[5]钱茸.地域性声乐品种之音乐形态分析新议——“唱词音声说”再探[J].中国音乐学,2011(03):19-25+34.

作者简介:张柯熠(2001-),女,山东临沂人,本科,从事民族民间音乐研究。