基于动摩擦因数探究的滑动摩擦力实验优化

2024-10-01苏美玲何娟

摘 要:探究摩擦力与压力大小关系是高中物理的重要内容,在教学实践中发现多次测量的动摩擦因数整体呈减小的趋势,导致实验测量误差较大。文章利用DIS实验深入探究接触面材料、摩擦次数、正压力大小对动摩擦因数变化的影响,分析动摩擦因数减小的原因。并基于实验研究结果进一步提出实验优化策略,减少了实验误差,达到提升教学效果的目标。

关键词:动摩擦因数;摩擦次数;正压力;实验优化

1 问题的提出

摩擦是最普遍的自然现象之一,也是高中力学教学的重难点之一,为后续牛顿运动定律、物体的平衡、能量等相关内容奠定了基础。滑动摩擦力实验是必做的测定性实验,对培养学生的科学探究能力有良好的导向作用。教材中“探究摩擦力与压力大小关系”的实验装置如图1所示[ 1 ],实验固定弹簧测力计,缓慢拉动长木板,根据二力平衡,弹簧测力计示数即木块所受滑动摩擦力的大小,实验采取控制变量法探究滑动摩擦力与正压力之间的关系。该实验方案存在数据误差较大的问题,为了提高测量的精确度,有研究者做出了改进,例如借助定滑轮将测力计竖直放置[ 2 ],或用DIS力传感器代替弹簧测力计[ 3 ],以及利用传送带使物块相对接触面运动速度稳定[ 4 ]。这些方案主要集中在测量的改进与创新上,忽略了动摩擦因数本身在实验中的变化。事实上在教学实践中发现,多次测量的动摩擦因数整体呈减小的趋势。从实验条件考虑其可能原因,材料不同其表面粗糙程度随摩擦次数改变的难易不同,且多次测量时摩擦次数和正压力大小是变化的,因此猜想动摩擦因数的减小与接触面材料、摩擦次数、正压力大小存在关联。教学中希望通过实验数据得出“动摩擦因数在误差允许范围内不变,动摩擦力与正压力成正比”的实验结论,为了提高实验成功率要规避让动摩擦因数改变的因素。本文利用DIS实验系统从接触面材料,摩擦次数,正压力大小三个方面探究其对动摩擦因数的影响,并基于研究结果进一步提出实验优化方案。

2 实验探究动摩擦因数变化原因

为了更贴近滑动摩擦力的常规实验,实验借鉴教材中的测量方法,采用力传感器代替弹簧测力计测量滑动摩擦力的大小,缓慢匀速拉动木块底下的木板进行实验,除了木板还提供了两种常见接触面材料牛皮纸和毛巾。实验装置如图2所示,主要由力传感器、铁架台、木块、砝码、牛皮纸、毛巾、长木板等组成。实验从材料的选择、实验次数、正压力大小三个方面入手,对实验过程中动摩擦因数减小的问题进行数据研究。

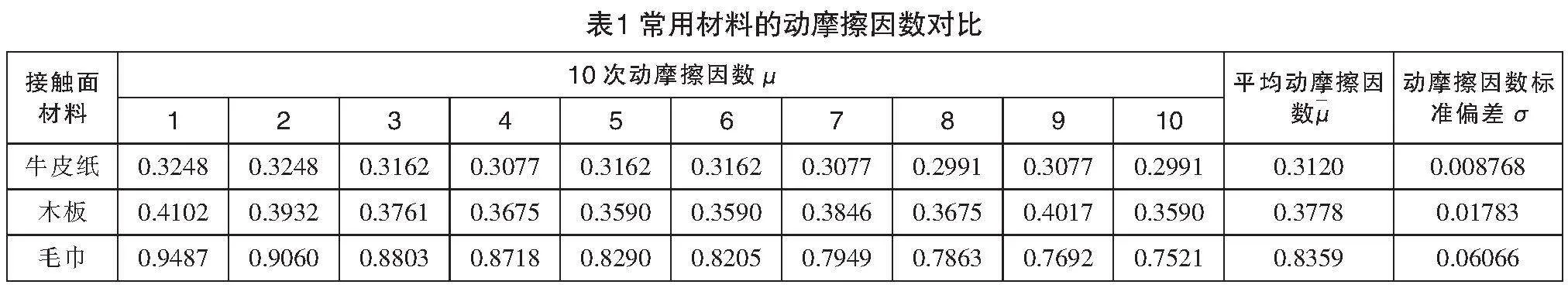

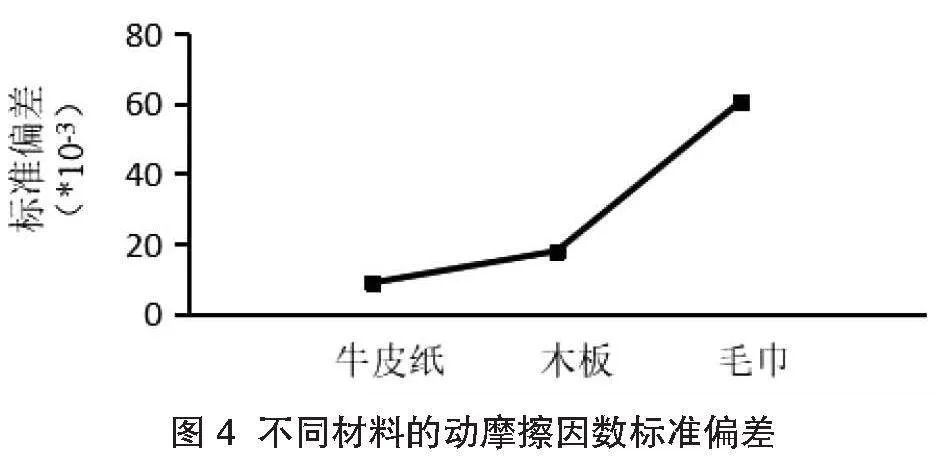

2.1 常用材料的动摩擦因数对比

如表1所示,对比三种不同材料多次测量的动摩擦因数,毛巾的动摩擦因数平均值最大,大小为0.8359,而牛皮纸的动摩擦因数平均值最小,大小为0.3120。如图3所示,毛巾的动摩擦因数波动最为明显,且整体来看随摩擦次数的增加呈现减小的趋势,牛皮纸和木板的动摩擦因数波动较小。如图4所示,对比这三种常用材料动摩擦因数的标准偏差可知,牛皮纸的动摩擦因数标准偏差比木板的动摩擦因数标准偏差小。因此,三种材料中牛皮纸的动摩擦因数随测量次数的变化最小。动摩擦因数与物体表面的粗糙程度有关,随着摩擦次数的增加表面粗糙程度不容易改变的材料更适合用于摩擦力与压力关系探究实验,因此相比于教材中选用的木板来说采用牛皮纸进行实验更容易得到稳定的实验数据,接下来的实验研究也选用牛皮纸来进行。

2.2 摩擦次数对动摩擦因数的影响

随机选择一张牛皮纸摩擦100次并测量滑动摩擦力,计算其动摩擦因数。以每10次摩擦测量的动摩擦因数为一组数据,并分别计算各组的动摩擦因数平均值及其标准偏差,数据结果见表2。为了更清晰地观察动摩擦因数随摩擦次数的变化趋势,以动摩擦因数为纵坐标,摩擦次数为横坐标绘制散点图5;为了更直观地对比动摩擦因数的波动程度随牛皮纸摩擦次数的变化,将10组动摩擦因数标准偏差变化情况绘制在图6。

根据表2数据可以看出随着摩擦次数的增加,动摩擦因数由0.3162变为0.2564,前后差异达到19%,实验数据变化较大,不容忽视。如图5所示,牛皮纸的动摩擦因数随摩擦次数的增加整体呈减小趋势,最后在摩擦次数大于50次之后趋于稳定。如图6所示,对比10组动摩擦因数的标准偏差可知,其整体上呈现出减小的趋势,到第7组数据后标准偏差变化趋缓。对比第一组和第七组数据,第七组时牛皮纸已经摩擦过60次了,与第一组全新牛皮纸相比其标准偏差明显变小。由此可见,动摩擦因数会受到摩擦次数影响出现减小的趋势,当摩擦到一定次数时,动摩擦因数的稳定性增强。究其原因,动摩擦因数与接触面粗糙程度有关,经过多次摩擦后牛皮纸表面发生磨损而变得更加光滑,因此动摩擦因数随之减小;当摩擦到一定次数时,继续摩擦牛皮纸其表面粗糙程度变化较小,动摩擦因数数值就趋于稳定。因此在教学中可事先对牛皮纸进行多次摩擦后再用于摩擦力与压力关系探究实验,这样能够得到偏差更小的实验数据。

2.3 正压力对动摩擦因数的影响

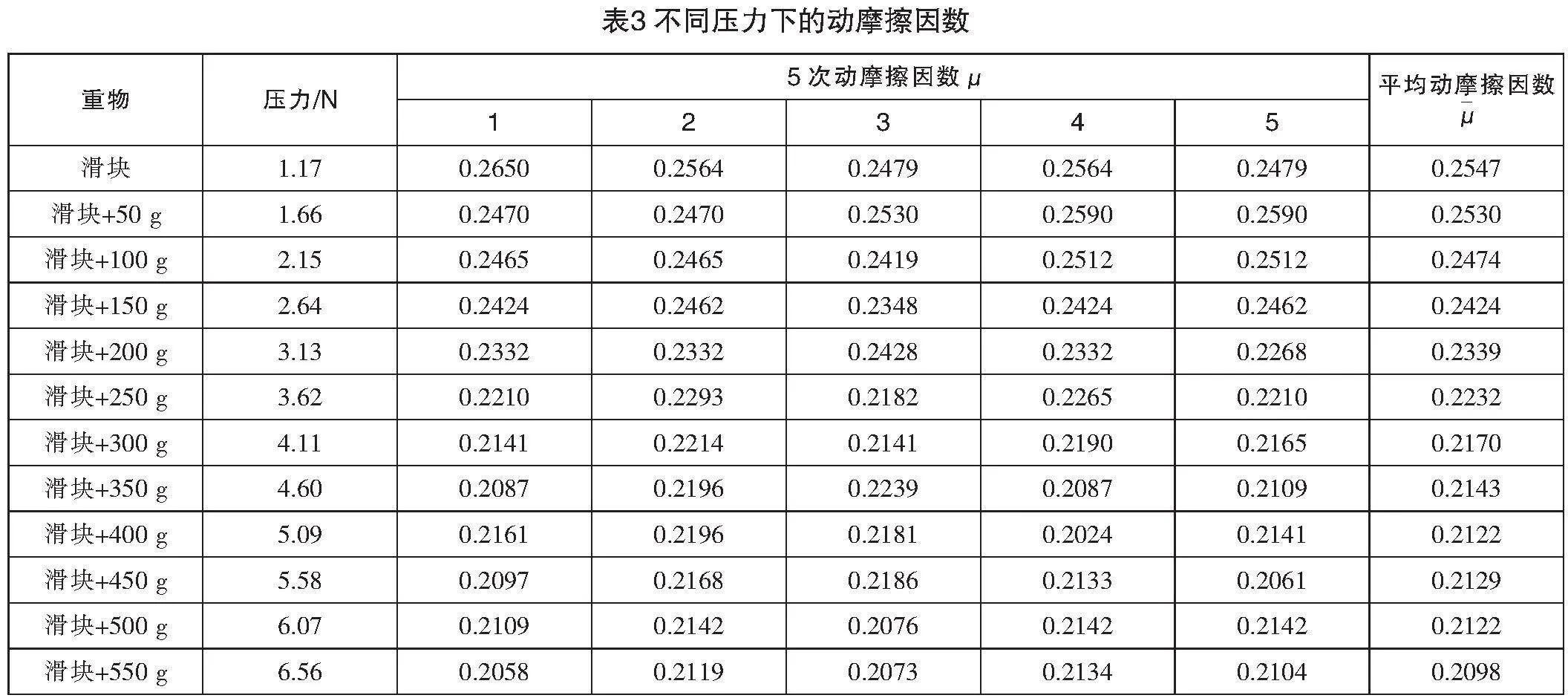

以多次摩擦后的牛皮纸为接触面,为了减小随机误差每次测量记录5组数据,在木块上依次增加50 g砝码,记录正压力大小并计算动摩擦因数和平均值,测量结果如表3所示。为了更直观地观察不同压力下动摩擦因数与压力关系,以平均动摩擦因数为纵坐标,压力为横坐标绘制散点图7。

根据数据表3可以看出随着压力的增大,牛皮纸的动摩擦因数平均值在0.2547到0.2098之间变化,差异达到18%。如图7所示,牛皮纸的动摩擦因数随着正压力的增加整体呈减小趋势,当压力大于4 N左右时,动摩擦因数趋于稳定,在0.2120左右轻微浮动,由此可见牛皮纸的动摩擦因数与正压力的大小存在相关性。

在保持接触面材料及接触面情况(如粗糙、干湿度)不变的情况下,根据古典库仑摩擦定律,滑动摩擦力与正压力的大小成正比,人教版教材还指出μ是比例常数。那么在上述实验中正压力增大的情况下,动摩擦因数为何呈现出减小趋势?事实上,中学物理教学中的f=μN只是一个经验公式。根据现代摩擦理论,宏观上光滑平整的接触面在微观上是由许多不规则的微凸峰和凹谷组成,摩擦总是发生一部分接触峰点上,所以实际接触面积远远小于表观接触面积,且与表观接触面积无关[ 5 ]。当压力增大时,接触点的尺寸、数目增加,实际接触面积增大,而滑动摩擦力的大小主要取决于实际接触面积的大小。牛皮纸和木块作为聚合物材料,其实际接触面积并不与正压力正比[ 6 ],而是比正压力增加慢一些,随着压力的增大动摩擦因数是减小的。起初压力增大,实际接触面积和摩擦力增加较快,此时动摩擦因数较大。随着正压力增大,实际接触面积和摩擦力变化趋缓,此时动摩擦因数变化减少且摩擦因数也较小。所以在进行实验时,可以适当增大正压力从而尽量规避动摩擦因数的减小趋势。

3 实验优化策略

从探究动摩擦因数减小原因的三个实验研究发现,动摩擦因数的改变与接触面材料、摩擦次数、正压力存在相关性。动摩擦因数会随着摩擦次数和正压力的增加而减小,接触面材料不同其减小幅度也有差别。事实上影响动摩擦因数大小的因素还有很多,包括温度、湿度、速度等等。但中学阶段的教学只考虑比较理想的摩擦情况,得出“滑动摩擦力与正压力成正比”的实验结论,动摩擦因数通常也只考虑与接触面材料和粗糙程度有关。为了优化教学实验中多次测量动摩擦因数呈现出减小趋势的问题,可以对接触面材料进行选择,优化一些操作细节,减小实验过程中动摩擦因数的变化,提高实验的成功率。笔者基于上述实验研究结果提出三个方面的实验优化策略。首先在接触面材料的选择上,推荐采用动摩擦因数比较稳定的材料作为接触面,例如可以选用牛皮纸代替教材中的木板,牛皮纸表面的粗糙程度随摩擦次数增加变化较小,因此动摩擦因数也稳定;另外为了进一步规避接触面的动摩擦因数随摩擦次数增加而减小的情况,可以选择已多次摩擦过的接触面,例如在实验准备阶段可以将牛皮纸事先摩擦50次以上再进行实验;最后在实验时可以通过增加物块的重量来增大正压力的大小,例如将木块换成更重的铁块、或者在木块上加砝码来增大其初始重量,从而使动摩擦因数测量结果变化较小。本文提出的实验优化策略,能够解决实验过程中动摩擦因数变化的问题,改进和优化了教材中所提供方案在接触面材料和操作细节上的一些不足之外,相较于依赖DIS实验设备的实验改进方案,或者增加传送带系统改良实验装置的方案,没有增加器材准备方面的额外负担。在延用传统实验装置的基础上也能做到测量数据稳定,减小了实验误差,获得理想的教学效果。

4 结语

直到今天关于滑动摩擦及动摩擦因数的研究还处于一个不断发展和完善的阶段,很多问题尚待解决。在滑动摩擦力的探究实验中,教师可以通过教学环境下实验细节的一些优化,得到更具说服力的实验结果,当实验结果与教材的结论出现偏差时,可以引导学生利用近现代物理学的观点解释一些教材无法解释的现象,培养学生探索未知科学、追求真理的好奇心,落实立德树人的根本任务。。

参考文献:

[1] 中学物理教材编写组.普通高中课程标准实验教科书 物理1(必修)[M]济南:山东科学技术出版社,2019:80.

[2] 陈新光,陈炜烜.一种探究滑动摩擦力影响因素的创新装置[J].物理教学,2019,41(3):39-41.

[3] 刘启立.“研究影响滑动摩擦力大小的因素”实验改进[J].中小学实验与装备,2021,31(6):39-40.

[4] 伍秀峰.双传感器实时显示摩擦力和正压力的设计[J].物理教师,2021,42(10):56-57,71.

[5] 张艳梅,陈海深.关于摩擦力教学的几点思考[J].湖南中学物理,2020,35(11):35-37.

[6] 温诗铸,黄平,田煜,等.摩擦学原理(第5版)[M].北京:清华大学出版社,2018:191,210-211,216.