簠斋余绪:从“十钟山房”到“居贞草堂”

2024-09-27刘圆

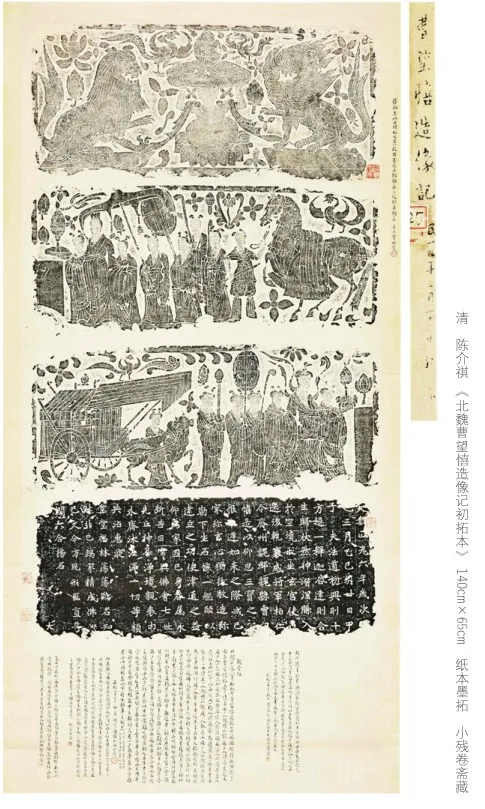

[摘要] 就19世纪至20世纪的金石学家而言,周进是陈介祺身后少有的能规模其学且成就相类者。这一看似偶然的现象实则存有内部学理的承递关系。本文从主客观条件、鉴藏成就和释古、传古关怀等方面出发,将陈、周二人进行对比,以期揭示一条从“十钟山房”到“居贞草堂”之间必然存有却隐而未宣的学术脉络。

[关键词] 陈介祺 周进 金石鉴藏 传承

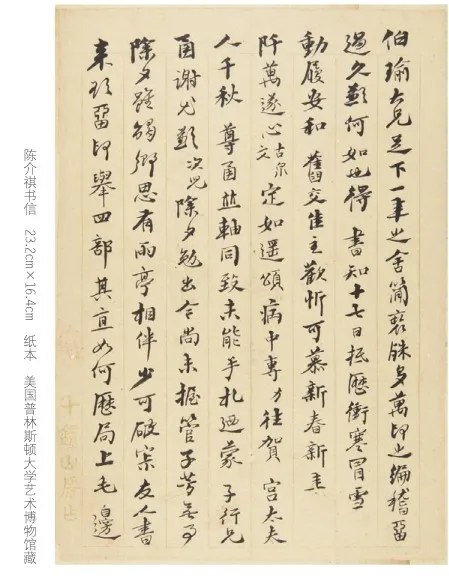

被《清史稿》誉为金石鉴藏“近代之冠”的陈介祺以其宏阔的视野、深厚的旧学功底、超拔的崇古热忱,敏锐捕捉着各类金石遗存的学术价值,绘成铜器、玺印、石刻、砖瓦、陶器、造像、拓本无所不收、无收不精的藏古版图,走出了一条别具特色的研究路径。那么,“陈介祺现象”是否有可能再现?

陈介祺,别署簠斋,斋号“十钟山房”。作为一代金石学巨擘,以他为中心的鉴藏交游活动影响深远。然而,纵观在其之后的金石学人,多数人抱定个别专门类别纵向深入,鲜有人对陈介祺进行全面的研究与继承。受制于性情、好尚、际遇、时代……复制陈介祺固不可为。不过,确实有这样一位后辈,其无论是从学术追求、鉴别理念还是藏古规模上,都与陈氏相类。他就是来自安徽至德(今属安徽省池州市东至县)的周进。

周进,字季木,室名“居贞草堂”。从“十钟山房”到“居贞草堂”,这条跨越代际的隐形学脉极具传承意义,却鲜少被记载。作为后辈,周进无疑受惠于陈介祺。可惜即便穷尽史料,也少有直接的书面证据可以证明。唯有生前与周进过从甚密的柯燕舲(即柯昌泗)在为其撰写墓志时曾夹带片语:“君才弱冠,已招致两家宾客,馆之于家,相与讨论,深得绝旨。”[1]此处的“两家”指陈介祺与丁斡甫,而丁斡甫亦私淑于陈介祺。至于“深得绝旨”是指怎样的思想和宗旨,柯氏为我们留下了充分的探索空间。可以想见,周进在那之后遍收鼎彝玺印、封泥陶甓、碑刻善本,“盈积几案,目不暇给”[2]。在其短暂的45载人生中,并未留下对陈介祺“绝旨”之精、之深的文字阐释。不过比起文字,他的实际行动更能说明问题。本文即从比较视角切入,探讨陈介祺与周进之间学术传承的内在理路。

一、迷古:境遇与性情

金石鉴藏作为一门高深的学问,不仅需要研究者具备深厚的学养和个人兴趣,还需要其具备良好的经济基础和社会关系。陈介祺出身官宦世家,考取进士后供职翰林院十年。周进先祖周馥为李鸿章幕僚,曾任山东巡抚和两江、两广总督。其父周学海弃官从商,同时深研医学,以医家见载于《清史稿》。陈、周二族在当时皆属名门,诗书、礼教自不待言。生活经历方面,陈介祺少年随父入京,后又在京供职,前半生的大段时间在京师度过。周进则19岁自扬州迁至天津,后又迁入北京。他们都受益于京、津两地作为文化中心城市所提供的丰富的文化资讯、活跃的文化氛围以及高雅的文化环境。

陈介祺家族世代为官,俸禄稳定。有资料显示,其家族可能还涉及钱庄生意。[3]周家在周馥为官期间积财不多,是周学熙企业的原始股股价飙升,才使周家成为民国初年享誉一时的“至德周氏”豪门。[4]周进的兄长周叔弢曾回忆,父亲将遗产分为六股给兄弟,之后便“只分利,不分本”。这样一来,他们每人各立一本账,“于年终结算后分取当年盐店的利息,多时约可得六千元”[5]。这些资金若能持续投资于其他实业,足以保证其家族拥有稳定的经济来源。

陈介祺虽然很早就开始接触古物,但专门藏古是在59岁解甲归田后。直至生命的最后时刻,他都在钻研金石学,前后历经约29年。周进“嗜金石昉于癸丑(1913)之冬”[6],之后便专攻石刻鉴藏,前后历经25年。由此可见,二人从事金石集藏事业的时间大致相当。

虽然优越的家庭条件是从事鉴藏活动的基础,但藏家个人的禀赋、性情才是关涉鉴藏研究是否深入的关键。陈介祺精通朱子学,周进亦“尝校定宋儒诸书,矻矻竟夜”[7]。只可惜,今已无从得见周进当年的校定手稿。不过,其倾心宋儒的思想、言行是毋庸置疑的。

陈介祺有功业在身,却选择归隐乡里。前人曾梳理其貌似离群却无法舍弃对世间关怀的复杂心理。[8]巧合的是,周进也有类似倾向。周进出生、成长于商贾家庭。据周叔弢介绍,其父周学海也曾“考取进士,并任南河同知,驻淮城约二年”,不过之后“遵祖父命不再做官,而改为经营盐务”[9]。周家大约自周进父辈一代起便放弃仕途,开始从商。

周进性情超然恬淡,隐意天成。柯燕舲曾这样描述其生活状态:

居天津二十年,闭门集古,不交人事,名满天下,时人罕识其面,或疑为高资好事者而已。岁戊辰,移家旧京。当世名流时共谈?,睹君之容憔悴若儒。入其斋(按:此处原文漫漶不清)敝陋无华饰。审其词气,自视欿然,不足己以尚人。[ 1 0 ]

同样,陈介祺归隐乡里后虽然也一心闭门集古,但一如周进对“造门请交者虚衷进纳,终无倦容”[11],一旦涉及金石相关事务,他也会竭尽全力。陈介祺与周进相似的成长经历与个人性情或许正是他们能将“迷古”化为“藏古”,并且取得相似成就的关键。

二、藏古:“万印楼”与“碑作屋”

陈介祺一生收藏甚富,达两万余件,曾自撰楹联“陶文齐鲁四千种,印篆周秦一万方”[12]。与此相呼应,扬州名士方地山亦作一联赠予周进:“所得汉碑堪作屋,要收秦印比封泥。”[13]陈介祺与周进鉴藏的相似性主要体现在藏品类目(见表1)。

陈介祺的收藏种类颇多,其中包括铜器、印章、封泥、砖陶、古泉、铜镜、石刻。其收藏数量也很多,令后人难以企及。周进收藏的数量丝毫不逊于陈介祺,尤其在陶文、封泥和石刻这三类与古文字密切相关的类别上,几乎可与陈介祺匹敌。在汉晋石刻这一类目,周进的收藏数量甚至稍有优势(见表2)。

在藏品选取上,陈介祺与周进都以年代为界限。陈氏集物以上三代、秦汉器为大宗,“青铜器止于汉,古泉止于新莽,刻石止于南北朝,隋唐以后藏品除部分书画外,几乎没有”[14]。这与他崇古的思想密切相关:

窃谓秦以前是一天地,同此世界,而与后迥不同。盖自伏羲一画开天而大文始著,文不外阴阳,阴阳即是奇偶,奇偶即是单双,即是虚实。至文王、周公,极世之文。至孔子,极人心之文。至秦燔,而自古圣人之所以文斯世之言与事荡然矣。汉搜残缺传闻,而圣人之言不明,先王之政无据,千余年来如夜行。至程朱而圣人之心始明,先王之政则仍不可详求,如秦以前之人世界,恐终天地而未必可得矣,蒙是以三代之文字有深嗜也。[ 1 5 ]

陈介祺的字里行间表现出对伏羲至周孔这段上古历史的向往之情,同时也表现出对这段文明可能会遗失的深层焦虑。收藏三代文字器物不仅是他的个人嗜好,还是他对理想世界的一种追慕。

除收藏数量庞大之外,陈介祺另一为世人公认的优点是注重精藏。倘若辨别真伪可以通过论证来实现,那么古物精善与否这一标准的构建则需要大量实操经验作为支撑,对收藏者的天赋、悟性有较高要求。清代金石学家吴大澂对陈介祺有“三代彝器之富,鉴别之精,无过于长者”[16]的评论,金石家王献唐亦盛赞陈氏“此老精鉴”[17]。陈介祺也曾一语道破鉴藏密钥:“多不如真,真不如精。”[18]观察周进的金石收藏生涯,陈介祺的八字箴言确实是周进始终践行的指导原则。《秦石轩日记》[19]中详细记录了宾客友朋往来周家,与之进行金石交易的细节。周进鉴物的目力在这些零散的叙述中有具体、生动的体现,如在其“初七日”的日记中有这样一则观画记录:

所见有唐滕王画《蛱蝶》、宋陈居中画《女诫图》,皆伪款旧画。宋元集册,款多后添,画亦不精,中以赵大年《梅道人山水》、无名人画牛为冠。五代人画《揭钵图》画旧,明清诸大家题跋皆不真。仇十洲临《清明上河图》、杨补之梅花、赵文敏书《莲华经》皆伪。沈石田山水卷二,真而不精。[ 2 0 ]

“十七日”“廿二日”“十月廿一日”“廿七日”的日记中可看到一些被评为“不精”的玺印,如“吴福涛老估来,示我宋元‘周’字印,予嫌其‘周’字外有数画,既不是字,又非花纹,未收”[21]“吴估携示汉‘左吉’印、元‘加持’印。予以古泉一易得其元印,‘左吉’印不精,未收”[22]“又示我官印两方。‘武进丞印’前曾见于孙华堂处,索卅元,我嫌其薄而无纽,因未代燕舲兄收买”[23]“古玉印十七方似明时物,铜印十余纽皆不精。南宋拓《圣教序》、国学本《兰亭》常品也”[24]。

由此可见,周进认为刻画无由、印文差可、薄而无纽、有纽不精等常见品都不堪收。当然,他在日记中也记录了自己认为“精好”的玺印。这些玺印大部分与喜藏古玺的柯燕舲有关。以下为周氏“十二日”“三月初一日”“二日”“四日”“廿九日”“七日”日记中的内容,“十时,柯燕舲来谈,示我新得古官印五六方,以‘汉破虏长’‘草马监’两印为最精”[25]“柯燕舲来,示我古印四方。‘父老毋死万岁’一印最精”[26]“到大罗天,于吴估处见‘都纲之印’铜印,背有‘礼部造成化二十三年五月’刻字。制作尚精好,因以四元为柯燕舲收之。又同孙华堂到东门看唐石造象(像)四座,镌刻极精,皆伪作也。孙又示我古铜印六(即上所印六钮也),皆精,携归,为柯燕舲得去”[27]“晚,柯燕舲来,以‘邯郸野’等印示我,皆私印之精者”[28]“吴福涛来,售予‘周’字印,直四元,极精,喜甚”[29]“晚,柯燕舲来自京师,示我新得古官印打本四,其‘羊牧丞’印甚奇,九字印(文记不清),甚精”[30]。

“不精”“真而不精”“最精”“皆精”“甚精”“极精”等都是周进下判断的常用语汇。总而言之,他的评价中时时处处、方方面面不离“精”字。他所说的“精”不仅指真品中的佼佼者,还指品类的稀缺。周进将收藏范围限定在晋代之前,正是因为彼时文物稀少。“汉晋刻石传世至稀,宇内所存不及七百”,数量本不多,且“十之八九为乡邑所宝,载之志乘,非私人可以力致,散藏各家不过八十余石”[31]。

古代藏石之风并不盛行,雍正、乾隆年间才有人将藏石当作余事。较早专注于此的大家应属端方。柯燕舲在《居贞草堂汉晋石影》的序言中将周进与端方进行比较,指出周氏藏石有三善,笔者下面重点阐述其中两善。[32]第一善即端方藏石数量虽多,但驳杂不专,且多为常见物。而周进虽藏石总数不多,但皆是晋朝之前刻石,一方难求。周进利用后起优势,将端方散出的部分精品收入囊中,更加充实了自己的收藏。第二善是以端方收藏之真赝交杂来反衬周进藏石之真:

匋斋之书假手宾僚,但务广收,不加详定,致有赝作者杂出其间,大为全篇之累。季木则以一人之力,精鉴深研,每遇一石必审核至再而后收之。故凡所著录皆有征验,不沾沾以浩博自表襮。如“辟易深藏”等字残石,匋斋录误作“辟阳残碑”者,即为复刻之石,而原石后归季木,此其佼然者也。是以读季木之书无瑕瑜互见之遗憾,其善二也。[ 3 3 ]

总结柯燕舲所言,周进藏石的两大特点即求真与求精。在周进看来,若非真与精,纵有万方印、千尊碑又何足称道。无论是受陈介祺影响,还是周进自身悟性较高,二者的鉴藏理念都体现出惊人的一致。

三、惜古:释之切与传之笃

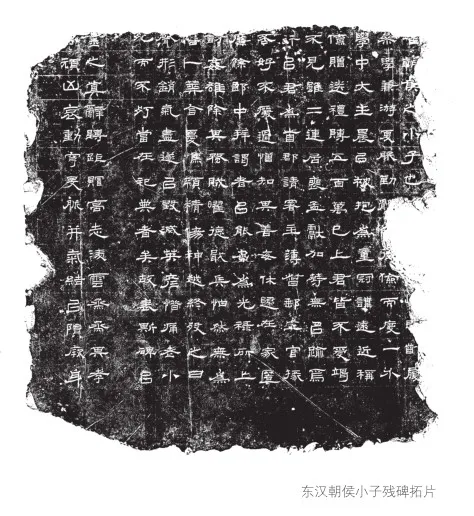

陈介祺尤重收藏文字之器。在以古文字研究、释读、传承为核心的鉴藏活动中,陈介祺陶文的研究是具有开创意义的。高明在《古陶文汇编》序言中云:“古陶文是继商周时代铜器、玺印、货币、石刻文字之后,在古文字研究领域中出现的另一分支。此一分支学科的开拓者是山东潍县学者陈介祺。”[34]

周进在陶文收集、释读方面对陈介祺的继承是最为直接的。后代学者每当梳理陶文鉴藏史时,往往不约而同地将陈、周二人一起讨论,如“藏陶之家,簠斋以后逮至德周君季木而称极盛”[35],又如“各家藏拓,若簠斋、郑庵,愙斋,天壤郁华,皆有所亲,当以簠斋最富……近时藏家注意及此者惟至德周季木先生一人而已”[36]。

周进的陶文藏品一部分继承自陈介祺。顾廷龙认为,周进“合黄县丁氏旧藏,盖以新发现者,得四千品,足与簠斋相颉颃”[37]。孙浔的叙述更为详尽:“既收陈丁二家之精品,复益以新发现者,前后亦具四千种。”[38]可以说,周进在陶文集藏方面沿着陈介祺开辟的道路不断前进着,不仅收集了诸家精品,还获得了很多未见之器,“凡收古陶四千余事,与簠斋藏数相同。奇字异文又倍增焉”[39]。

倘若说在陈介祺所处的时代,陶文的价值还未被广泛认可,那么到了周进所处的时代,关于古陶文的研究在战国文字研究领域已经非常重要。“战国所云金文,并数戈剑符节,不过殷周之附庸。其日出不穷,前所未有者,以玺文陶文蔚为大国。”[40]然而,认识到陶文研究的重要性是一回事,实际开展艰辛的考释工作又是另一回事。周进不仅在收集陶文器物的品位上承袭陈介祺,在陶文研究和释读上也同样孜孜以求。

在《季木藏匋》序言中,周明泰记载了一段有趣的故事:

岁在己巳庚午之交,先兄季木与余及叔迦弟同居旧京。时以经史相课,责有疑则互设难,有得则共印证,以为乐。而胶西柯燕舲兄亦参与其间,四人分工治学,于是名之曰“?(古文“展”字)社”。非敢标榜门户,亦犹古人切磋攻错之义云尔。余及叔迦弟皆粗有论述以付剞劂,而季木兄每日孳孳于所藏古陶文字,欲为释义,虽一字之微必穷探其本源而后心始安。[ 4 1 ]

“?(古文“展”字)社”的四人中,周进工于陶文释读,终日为得一字之确切源流而孜孜以求。其对陶文的考释应有明确理路:

君曾拓成墨本若干帙,曰战国文字之仅存者也。其持论与静安合,而加以整理之劳。且访求彝器亦特取周末所作,欲以互相发明,恢宏前人之说。惜静安未见君之所藏,不能详徵陶文。君亦中道而没,所蓄积者无以垂于后世。[ 4 2 ]

作为近代研究战国文字的先驱,王国维曾率先提出秦用籀文、六国用古文的观点,并通过上古文献与秦时古器遗文互证,阐述其说。周进的陶文研究计划便是在此思路上进一步展开的。他以新出土的陶文为重要样本,对战国文字加以释读,并与周末铜器铭文对照,扩展了战国文字研究的维度,实现了“恢宏前人之说”。事实上,他也的确完成了这一宏大计划的一大半,且水准不凡。顾廷龙在《古陶文孴录》中称:“窃维先生于陶文考释,每具卓见,余已采摭入录,复有订余之失,著于简端,亦多精辟。”之后,顾廷龙又举出若干实例,皆为周进考释陶文成果与自身意见不一致。周进措辞谦逊,理据卓然,使顾廷龙折服,其称:“凡是正若干,则无不令人心折。”[43]

可惜的是,周进虽然青年时便热衷于陶文释读,但毕生心血最终未能成书。周明泰惆怅地记载道:

积久已成帙,犹不自以为满足,未敢公诸世也。迨时过境迁,余四人皆离群索居,不特“?(古文“展”字)社”之胜缘难再,即兄之著述亦遥遥无观成之期矣。后数年兄归道山而此释文手迹乃不知存于何所,积年心血付之泡影,致可惜也。[ 4 4 ]

引文首句很难不让人想到生命最后时日仍在整理文稿却少有著述刊行的陈介祺。罗振玉在《簠斋金石文考释》跋文中言:“潍县陈寿卿先生收藏吉金石刻为海内之冠,顾平生撰述矜慎,至老无成书,惟歙鲍氏、吴潘氏刻其手札数十通而已。”至于原因,吴云认为“簠斋做事每每精益求精,务欲人人叹为空前绝后,无毫发之憾而后已”。这也恰与“虽一字之微必穷探其本源而后心始安”的周进很是相似。

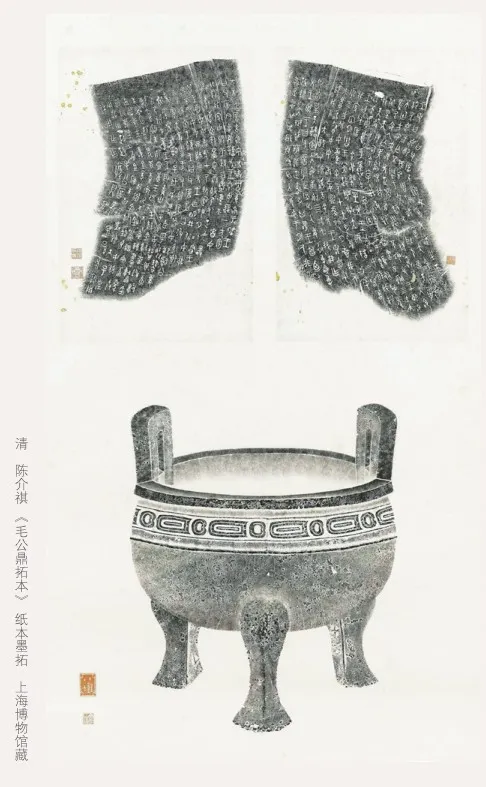

释古之外,陈介祺毕生追求以“传古为第一”。他坚信,只要有精善拓本存留,后世必有才人可充分释读,然“古器出世即有终毁之期,不可不早传其文字”[45]。出于保留文字的迫切需求,他一方面斥巨资雇人搜集有字器物,另一方面与时间“角力”,日日在陈家宅院传拓不息。

周进的传古之心同样赤诚。他将毕生所集石刻采用影印拓片加信息记录的方式收录于《居贞草堂汉晋石影》。此举不仅为他自身集藏留存了一份珍贵的信物,更体现了他“此中多稀有珍玮之品,出土于我生之后,十九未见著录。亦不愿其湮没不彰”的人文关怀。同样,他也希望通过对“书之纸墨装订不甚求精美,取其值贱可以人人有也”[46]的普遍考量,方便更多学者研究。柯燕舲道:

匋斋之时,册籍已有用影印者,乃舍而不从,仍袭抄传之旧,读之但能得其全文,欲睹石刻之真,须再求诸拓本,于学者未为称便也。季木则以拓本影印而记其尺寸于左,远沿鄱阳之式,近放邻苏之图,字画形制不失毫发,深得古者图谱之遗制,其善三也。[ 4 7 ]

正是欲为学者研究提供便利,周进才希望将藏石的所有信息尽最大可能公之于世,其中就包括购藏时极为敏感的价格信息。然而,选取拓本影印的出版方式费用极高。彼时,周进手头并不宽裕。在《秦石轩日记》中,他慨叹道:“予十年辛苦积汉晋石百卅方,为自来藏石者所未有,每思影印流传,以费重而辍者累矣。”[48]其挚友柯燕舲愿以1200元资助出版,周进感激不尽,遂与其商定报以所藏四百封泥。此事后被周家兄弟获知,遂以1200百元现款购得周进封泥,此书才有了出版的可能。其在日记中记录,“志父来取封泥去,值千二百元,当日即交到。搜集十年,一旦去我,不免惓惓耳”[49]。不过,当时的周进不会预想到自己在一个多月后又遭遇了更大的经济损失,“五弟所开志成银号倒闭,我有二千三百元存款化乌有矣”[50]。他还因此事被关押数日,继而患病……不过,这一系列重创并未阻止此书的出版。以四百封泥换《居贞草堂汉晋石影》是否值得,我们如今已不好评判,不过想必对早已渴望将新兴照相技术应用于金石传播的陈介祺而言,应是当为之举。[51]

制作拓片是金石文字的主要传播方式,然而拓本的质量往往良莠不齐。陈介祺由此提出,既要传古,必须精拓。为此,他留心研究拓墨法,将实操关键、审美准绳集于一处,著为《传古别录》。此书稿本的一部分在日后被周进觅得。1930年,周进将该份手稿影印出版,并将其取名为《簠斋传古别录》。这成为了解陈介祺传拓著述的重要范本。周进不仅留心簠斋手泽,其雇佣的拓公也多为黄、潍两县得陈介祺真传的拓工。正所谓,“濡脱朱墨,皆用簠斋之法”[52]“是以周氏拓本,一望而知马齐鲁间之法也”[53]。

周珏良说:“季木先生搜集文物,有独特的眼光,往往自辟蹊径,不屑追随别人。”[54]然而,事实证明一向眼光独到的周进无论是集藏、研究还是传拓,皆扎扎实实、身体力行地追随了陈介祺的步伐,作出了独特贡献。

四、余论

周进对陈介祺金石思想的继承不仅是借鉴,还达到了提炼精髓、深度践行的程度。事实上,二人有许多相似之处,如在器物来源方面坚持取之有道,绝不擅自发掘、巧取豪夺。二人不仅在释古、传古、习古方面皆有所成,书法造诣也颇高……尽管我们无法证明周进是否曾刻意追随陈介祺,但他的确以一生的收藏、研究实践作出了回应。正所谓,受簠斋影响者众,成就如斯者稀。退一步讲,即便周进与陈介祺在金石追求中方方面面的相似之处皆属偶然,从“十钟山房”到“居贞草堂”这一跨越半个多世纪的金石传承,也为后来的金石学研究者提供了重要的启迪。

注释

[1]周季木,编纂.居贞草堂汉晋石景[M].周启晋,整理.北京出版社,2019:112.

[2]同注[1]。

[3]陆明君.簠斋研究[M].北京:荣宝斋出版社,2004:46.

[4]宫晓卫,主编.五世书香(三)——今觉庵与居贞草堂[J].藏书家,2009(1):15。

[5]周叔弢,周启乾.弢翁自述[J].传记文学,2013(1):54.

[6]同注[1],6页。

[7]同注[1],113页。

[8]同注[3],13—16页。

[9]同注[5]。

[10]同注[1]。

[11]同注[1]。

[12]陈介祺.簠斋论陶[M].陈继揆,整理.北京:文物出版社,2004:56.

[13]周一良.大方联语辑存[J].文献,2001(1):4-32.

[14]同注[3],41页。

[15]陈介祺.秦前文字之语[M].陈继揆,整理.济南:齐鲁书社,1991:24.

[16]陈介祺研究会,陈介祺故居陈列馆.历代集评[J].中国书画,2013(9):42.

[17]王献唐.五镫精舍印话[M].济南:齐鲁书社,1985:31.

[18]陆明君.陈介祺以文字为核心的金石鉴藏与研究[J].中华书画家,2020(6):5.

[19]唐雪康.周季木秦石轩日记[J].历史文献,2017(11):189-205.

[20]同注[19],190—191页。

[21]同注[19],199页。

[22]同注[19],197页。

[23]同注[19],200页。

[24]同注[21]。

[25]同注[19],192页。

[26]同注[19],195页。

[27]同注[26]。

[28]同注[26]。

[29]同注[19],196页。

[30]同注[29]。

[31]同注[6]。

[32]同注[1],4页。

[33]同注[32]。

[34]高明,编著.古陶文汇编[M].北京:中华书局,1990:9.

[35]周进,编.新编全本季木藏陶[M].北京:中华书局,1998:附录2.

[36]顾廷龙.顾廷龙全集[M].上海辞书出版社,2017:593.

[37]同注[35]。

[38]同注[34],附录12页。

[39]同注[34]。

[40]同注[34]。

[41]同注[34],附录9页。

[42]同注[34]。

[43]同注[35]。

[44]同注[34]。

[45]陈介祺.簠斋传古别录[M].北京:中华书局,1985.

[46]同注[6]。

[47]同注[6],5页。

[48]同注[22]。

[49]同注[19],198页。

[50]同注[23]。

[51]胡志平.论陈介祺的传古思想及其使用西洋照相术的尝试[C]//陈介祺学术思想及成就研讨会论文集.杭州:西泠印社出版社,2005:378-390.

[52]同注[7]。

[53]叶昌炽.语石 语石异同评[M].柯昌泗,评.陈公柔,张明善,点校.北京:中华书局,1994:553.

[54]同注[36],211页。