广允缅寺紧那罗形象调查与图像研究

2024-09-27苏嘉禾

[摘要] 绘于云南沧源广允缅寺的紧那罗形象既是古印度宗教图像系统向东“图文传播”的产物,又是政治力量与民间文化融合的结果。紧那罗作为一种具有神圣功能的艺术形象,出于艺术传播的需要而被不断地构建、重组。从宗教典籍到佛寺壁画,从文学形象到装饰纹样,其形象与功能不断发生变化。因此,有必要从“左图右书”的视角出发,对紧那罗由神圣功用转变为审美功用的演变轨迹进行“历时”与“共时”的梳理,在艺术传播语境下探索广允缅寺紧那罗形象的本真。

[关键词] 佛教美术 广允缅寺 紧那罗 紧那丽 人鸟组合

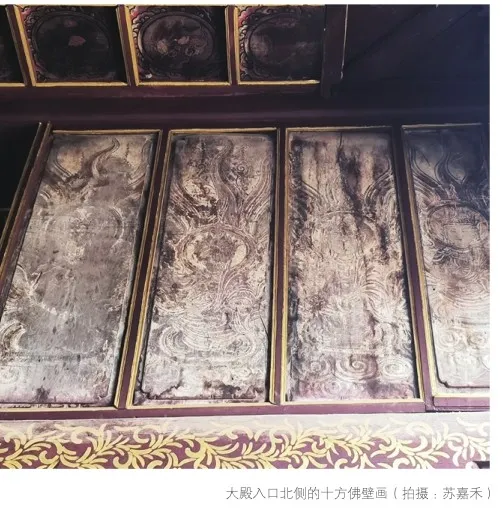

关于广允缅寺[1]的田野调查与专题研究肇始于邱宣充所作《沧源广允寺调查》一文,其中记录道:“过厅内两侧木质窗牖彩绘佛像一列,皆着冠,结跏趺坐,身披袈裟,头后有圆形背光及火焰状火焰,另有人面孔雀图形二幅……殿内并列金柱六棵,梁柱皆饰金水图案,上绘花卉,下作供养人像,梁柱之间皆有雕刻精致的镂孔雀替,木质藻井及二重檐间的木窗亦绘佛像或饰金水图案……广允佛寺大殿内墙面上绘有十幅壁画……”[2]邱宣充的记载为我们提供了宝贵的原始资料。然而时过境迁,如今过厅两侧窗牖上的彩绘佛像已然漫漶不清。殿内墙面上的十幅壁画残存八幅,绘于金柱之上的供养人仅留二身,二重檐间的佛像亦不见踪迹。值得庆幸的是绘于过厅的人面孔雀与殿内金柱上残留的两身供养人保存完好,依旧清晰可辨,为我们的研究提供了可能。

从文献记载与图像遗存来看,邱宣充所言“人面孔雀”“供养人”实则是呈人鸟组合状的紧那罗。南传佛教的紧那罗往往与紧那丽组合出现,其由人之头、臂、胸和鸟之腹、爪、翼、尾组成,功能在“乐”与“舞”。其多位于尊像或大殿两侧,表示信徒已入“天国”,有愉快、欢喜之意。广允缅寺的紧那罗位于大殿入口处南北两壁及殿内金柱上,其中殿内金柱上的紧那罗很少受到关注,仅邱宣充与赵芳[3]用寥寥数语记录了它的存在。

从2009年开始,有学者注意到广允缅寺大殿入口处的紧那罗形象,其中以安佳的相关研究较具代表性。其认为,“金娜丽和金娜拉是傣族民间传说中的一对孪生孔雀……乐神金娜丽,人面孔雀身,手执一琴。金娜拉也是上身为人,下段为孔雀,善歌舞”[4]……北侧持琴者被其称为“紧那丽”,南侧舞者被其称为“紧那罗”。之后的数位学者在谈论到广允缅寺紧那罗形象时均沿用了该观点,不过都没有说明给出此判断的依据。

佛教造像以仪轨法度著称,每一幅图必有其意,每一尊像必有其用。从佛教典籍来看,紧那罗与紧那丽确有乐舞之功能,紧那罗通常被视为“乐神”。这样的文献记载与“乐神金娜丽,人面孔雀身,手执一琴”的观点相悖。因此,有必要将该问题放在“左图右书”的视角下展开讨论,以辨明广允缅寺紧那罗的本真原型。

一、布局

广允缅寺中的紧那罗形象现存两处。其一位于大殿入口处,与紧那丽对称绘于木质窗牖上。其二位于殿内尊像前的金柱上,同样与紧那丽对称分布。大殿入口处北侧形象着宽袖黑衣,上半身为人,下半身为鸟,红色翅膀生于腰间。从姿态来看,其右手举琴,左手上勾作意欲拨琴状,右足抬起,似在以足应拍。南侧形象着宽袖红衣,上半身为人,下半身为鸟,黑色翅膀生于腰间。从姿态来看,其双手举于头顶,手呈叶形,左足抬起,似乎也在动足应拍。此外,在这两个形象的上方各绘有五尊佛像(按:南侧有一尊佛像仅存三分之一)。据邱宣充记录,此组佛像本为彩绘,现北侧五尊佛像漫漶严重,仅黑、白二色尚可辨认,南侧有四尊佛像保存完整。从残迹来看,这十尊佛像各有差异,应是十方佛殿内金柱绘有人物的部分底色呈黑色。从颜色脱落情况来看,其制作流程可能是先用黑色打底,后用红色造像,最后用金色勾勒上色。这样的制作流程颇具金水漏印的意味,不过并非“漏印”而成。从绘画技艺来看,其更接近“沥粉贴金”式的建筑彩绘。因为使用了重彩,所以在视觉上更具立体感。

从造像来看,北柱紧那罗形象的翅膀生于腰间,通体红色与金色相间(按:仅护腰为黑金相间),面部丰腴、柔美,应是女相。其举起的双手分别持有花卉,右足抬起,似在持花踏足而舞。南柱紧那罗形象的翅膀亦生于腰间,通体颜色与北侧相同,面部俊朗,应是男相。其两腮鼓起,似在唱歌,左手前伸呈叶形,右手上举持花,两足一前一后作前行状。除此二柱外,其余金柱皆绘金水漏印,与邱宣充记载不符,疑是新作。

二、风格及成因

广允缅寺的建立与道光八年(1828)清政府调停耿马土司内讧有关,属于朝廷册封土司后的纪念性建筑。由于朝廷的介入,政治力量与民间文化在广允缅寺融合,使得这里同时出现了两种不同的艺术风格。

据寺内佛爷(按:傣族出家人的一种等级称呼)所说,“殿内的紧那罗和殿外的紧那罗都是老的”。从图像来看,虽然二者同属于艺术遗存,但是艺术风格明显不同,究其原因在于“相”。佛教追求“无相”,而使用涅槃之法脱离“十相”就是“无相”。南传佛教尤其推崇涅槃,因此在造像时非常注重“无相”的表达。不过,佛教向来推崇以造像等有“相”的方式来宣传教义,故而并不能达到真正意义上的“无相”。基于此,塑造神圣形象时会尽可能地模糊相对容易隐藏的性别特征。广允缅寺存在着两种“无相”。其一是无性别特征,面容、服饰一致,仅能通过配饰与姿态来区分人物形象。大殿入口处的紧那罗就是这种形式。其二是无性别特征,服饰、色彩、配饰一致,不过可以通过对比面容来进行区分。大殿内金柱上的紧那罗就是这种形式。这两种形式分别代表着不同的艺术风格。

大殿入口处的紧那罗与紧那丽不仅在空间上对称分布,而且在色彩的使用和动作姿态上也呈对称分布,体现出严格的仪轨法度。如果单纯从面容与动作来看,很难区分出它们的身份。这种“无相”的表现手法在北传佛教的艺术遗存中非常多见,只是在南传佛教的艺术遗存中所见不多。这或许与广允缅寺的建造有关系。广允缅寺的建造充满政治色彩,来自朝廷的政治力量直接促成其兴建。因此,来自北传佛教的艺术风格在广允缅寺的大殿外被广泛运用。除了紧那罗与紧那丽“无相”的表达之外,其上方还出现了北传佛教的“十方佛”与清代建筑中常见的井口天花。这种政治力量与民间文化的融合在因敕封而修建的土司寺庙中比较常见。

殿内金柱上则表现出广允缅寺第二种“无相”的表现形式。金柱上这对造像的色彩、服饰、姿态、装饰几乎完全相同,仅面部与头饰有所区别。如果只观看其中一个形象,依旧无法区分其身份。不过,通过对比其面部,可以很容易地判断出男相与女相。这种“无相”主要通过对面部细节的刻画来区分人物形象。这样的表现形式便于复制,既降低了造像成本,又增加了人物的辨识度,因而成为傣族缅寺中常用的表现手法。如今,这种艺术风格已经不再局限于壁画之中,还衍生到了金水漏印、剪纸等艺术领域。

三、功能辨析

从总体来看,滇西南地区紧那罗形象的功能演变可以被分为三个阶段。第一是“图文传播”阶段。在这一传播阶段里,源自印度的紧那罗利用文本、图像等艺术形式进入滇西南地区,并被当地民众所接受。这一时期,紧那罗的乐舞功能与神圣功能直接挂钩。第二是“文化传播”阶段。这一时期,当地民众对紧那罗形象进行了重构与重组,创作出了融合本民族、本地域文化特点的艺术形象,并保留了其乐舞与神圣功能。第三是“符号传播”阶段。这一时期,紧那罗形象在滇西南地区完成了从神圣功用到审美功用的升华,摆脱了乐舞与神圣功能,成为一种新的艺术符号。

在“图文传播”阶段,紧那罗是古印度宗教图像系统向东传播的结果。关于它的记载可以追溯至公元前2世纪的《本生经》。在该文本中,紧那罗的含义首次得到阐释,形象与功能亦被详细描述。因为有了详细的文本记载,紧那罗才能够以胁侍供养的身份出现于佛教图像之中。据孙武军考证,“8世纪前古印度人首鸟身紧那罗图像可分为公元前2世纪至公元2世纪与5至8世纪两个阶段。第一阶段的紧那罗大多手持花环、圆盘等供养物飞悬在菩提树或窣堵波左右侧上方,较少情况下以装饰元素出现在建筑、器物纹饰中。第二阶段的紧那罗、紧那丽往往以夫妇关系形象出现在神祇侧上方的侍从场景中或以装饰元素出现在寺庙建筑的纹饰中”[5]。从这一点来看,滇西南地区缅寺中出现的紧那罗与紧那丽的组合形态与印度5世纪至8世纪的紧那罗形象同属一类,是同一宗教图像体系下“图文传播”的结果。除了他们的组合形态外,佛教典籍中还重点强调了其乐舞属性。《佛光大辞典》记载道:“彼具有美妙的声音,能歌舞。《华严经疏》卷五载其为天帝之执法乐神……”除此之外,在《本生经》的“月亮紧那罗”一章,更加清楚地记载了紧那罗与紧那丽的特征:“这个名叫月亮的紧那罗偕同妻子下山,四处漫游,涂香料,吃花粉,穿花朵编成的衣裳,在蔓藤上荡秋千,用甜美的声音歌唱……月亮紧那罗摘下一根竹子,一面吹奏,一面用甜蜜的嗓音歌唱,而女紧那罗站在丈夫身边,扭动柔软的手臂,边歌边舞。”[6]在这里,紧那罗与紧那丽的乐舞功能已经非常清楚。在佛的十二种供养方式中,第九种就是乐舞供养。这也是紧那罗与紧那丽常以乐舞姿态出现在尊像左右的原因。也就是说,紧那罗与紧那丽的乐舞功能实际上就是该形象的神圣功能。

从图像遗存来看,在印度5世纪至7 世纪阿旃陀石窟的第1窟、第2窟、第11窟、第16窟、第17窟有多处紧那罗与紧那丽的组合形象。无一例外的是,这些形象均以紧那罗持乐、紧那丽持花或持钹而舞的形态展现出来。由此看来,在印度原始文本与图像中,紧那罗形象的“乐”与紧那丽形象的“舞”已经有了一定的绑定关系。广允缅寺中紧那罗与紧那丽的组合形态作为“图文传播”阶段的产物,着重强调了乐舞属性,凸显了神圣功能。

在“文化传播”阶段,当地民众对紧那罗形象进行了重构与重组,为其赋予了本民族、本地区的独特艺术气息。谢远章提出,“玛诺拉在《素吞本生经》里不是孔雀公主,而是佛经称为‘紧那罗’的一种神鸟,人首鸟身,又叫‘雀女’”[7]。此外,刘守华进一步论证了《素吞本生经》与《召树屯》《召树屯和兰吾罗娜》《猎人与孔雀》《婻兑罕》《诺桑王子》是同一个故事,且邻近地区均有不同版本,皆为《素吞本生经》的变体。[8]从以上学者的考证来看,紧那罗形象的传播路径已经较为清晰。既然《召树屯和兰吾罗娜》《猎人与孔雀》等故事是《素吞本生经》的变体,是否可以认为紧那罗与紧那丽分别对应着傣族传说中的召树屯与神鸟公主?

我们可以在这些故事的文本中找到答案。在《召树屯》中,叭拉纳西对召树屯说道:“丢了你的梦想,你不是‘锦那丽’(紧那丽),你也没有‘锦那暖’(紧那罗)的翅膀,就好像爬上树去捉鱼,就好像下到水里捞月亮。”[9]借叭拉纳西之口,我们可以看出召树屯并非紧那罗,其与呈人鸟组合状的喃诺娜有着本质区别。不过,其并非与紧那罗毫无关系。在文本中,召树屯保留了紧那罗的一些特征:“召树屯的眼睛没有离开过喃诺娜,召树屯的嘴没有停止歌声。在喃诺娜没有对他回答之前,他决心一辈子歌唱不停……母鸡听见公鸡叫唤会扇开翅膀,召树屯的歌声,像一只蜜蜂落在喃诺娜的心上……”[10]召树屯通过歌唱来表达对喃诺娜的爱慕,这样的表达方式与《月亮紧那罗》中紧那罗的表达方式一致。由此可见,召树屯虽属于人类,但却保留了紧那罗的特征。召树屯与神鸟之间的联系由此得到阐明,其与喃诺娜的爱情成为可能。

喃诺娜无论是外形还是神韵,都具有紧那丽的痕迹。从文本来看,喃诺娜对国王说:“阿爹啊,我本是天上的一只神鸟,因为和你儿子有缘,才从天上飞来。”[11]在面临死亡时,喃诺娜对王后说:“我是从舞蹈的地方飞来,当我临死的时刻,我只有一个请求,请求把我的羽衣还给我,让我最后跳一次舞,再享一次人生的快乐,我会安心地离开人世。”[12]从这两处文本中,我们可以获得两点信息,一是喃诺娜不同于召树屯,其族属神鸟,并非人类(按:从这一点来看,召树屯与喃诺娜绝无结合之可能,这从叭拉纳西对召树屯说的话就可以看出)。二是喃诺娜来自舞蹈之地,舞蹈是其重要标志(按:乐与舞的结合又使得召树屯与喃诺娜的爱情成为可能)。除文本记载外,亦有图像遗存。在澜沧拉祜族自治县的缅寺内有一幅绘于清代的召树屯题材壁画。壁画中,召树屯呈人形观望喃诺娜,而喃诺娜与其神鸟姐妹则呈人鸟组合状。此外,在该壁画的另一端也描绘了紧那罗与紧那丽的乐舞场景,其中紧那罗持琴作乐,紧那丽双手举于头顶,正在踏足而舞。这样两组人物形象出现于同一铺壁画中,似乎意在说明紧那罗与紧那丽分别象征着召树屯与喃诺娜。从这一点来看,召树屯形象虽然与紧那罗形象明显不同,但其可以通过“乐”来与紧那罗产生联系。

在“文化传播”阶段,紧那罗及其衍生形象无论是在傣族文本,还是在图像遗存中,始终以“乐”的形象出现。与之相对的紧那丽则通过“舞”来与紧那罗形成对应,结为组合。虽然紧那罗与紧那丽的艺术形象在当地进行了重构与重组,但功能并没有发生变化,始终保留着原始职能。由此可见,无论是“图文传播”阶段的文本与图像,还是“文化传播”阶段重构后的文本与图像,紧那罗作乐、紧那丽作舞的功能都未曾发生改变。由此可以推断,就广允缅寺大殿入口处的造像而言,持琴者应为紧那罗,跳舞者应为紧那丽。

如今在数字媒介的推动下,紧那罗形象迎来了第三个传播阶段——符号传播。由于对紧那罗形象的不断复制,这一阶段以紧那罗为主题的作品去除了乐舞功能,实现了从神圣功用向审美功用的跨越。符号传播作为当下紧那罗形象的主要传播形式,完成了过去“专指”向现在“泛指”的升华。孟连县的紧那罗金水漏印与剪纸即这一传播阶段的产物。金水漏印式的紧那罗已经高度抽象化、符号化。其生产方式是以机械复制为主,紧那罗与紧那丽形象已然完全相同。这种类型的紧那罗仅保留了装饰功能,通常被当作一种标准图案和吉祥图案来使用。

四、结语

广允缅寺紧那罗形象的形成是政治力量与民间文化相融的产物,因此形成了两种不同的艺术风格。这两种艺术风格既直观地证明了清代滇西南地区民族文化的融合与交流,又是当下中华民族“多元一体”的可视性历史材料和艺术证据。本文通过对广允缅寺紧那罗形象的布局、风格、成因以及传播轨迹展开探讨,一方面辨明其形象特征与功能,另一方面通过抛砖引玉的方法,希望引起学界对滇西南少数民族地区南传佛教艺术的更多关注。

(本文为2024年度云南省教育厅科学研究基金研究生项目资助“滇西南紧那罗壁画形象的图像传播研究”阶段性研究成果,项目编号:2024Y654。)

注释

[1]广允缅寺位于云南省临沧市沧源佤族自治县广允路北口,是一座南传佛教寺庙,被当地人称为“学堂缅寺”。该寺建于清代,其主殿为历史遗存,是全国重点保护文物。

[2]云南省编辑组,编.云南民族民俗和宗教调查[M].北京:民族出版社,2009:148-149.

[3]赵芳.广允佛寺壁画的图像解读[J].玉溪师范学院学报,2019,35(1):66-69.

[4]安佳.傣汉艺术交融的奇葩——广允寺壁画艺术探微[J].装饰,2009(1):35-38.

[5]孙武军.8世纪前古印度人马组合紧那丽、紧那罗图像述考[J].中国美术研究,2021(3):76-85.

[6]黄宝生,郭良鋆.佛本生故事选[M].上海:中西书局,2022:442.

[7]王懿之,杨世光,编.贝叶文化论[M].昆明:云南人民出版社,1990:379-381.

[8]同注[7],391—392页。

[9]岩叠,陈贵培,等,整理.召树屯[M].昆明:云南人民出版社,2009:12.

[10]同注[9],22页。

[11]同注[9],38页。

[12]同注[9],40页。