《女骑手正面像》:兼谈印象派绘画与现代生活的美学

2024-09-27沈语冰

[摘要] 当我们关注到《女骑手正面像》时,马奈的其他作品便会进入我们的视野。我们会发现马奈对某些色彩、某个妆容、某种道具,甚至某类题材的痴迷。采用女骑手形象来表达他对夏天的构思并非偶然。那些穿着时尚、年轻美貌、气度高华的女人走进马奈的艺术世界,形成了一个反映巴黎现代性的“女性长廊”。她们或清丽逼人,或意态雍容,总之生气勃发、惊艳灵动,与同时期学院派裸体画或肖像画蜡像般漂亮却毫无生命力的人物形象形成了鲜明对比。

[关键词] 马奈 《女骑手正面像》 印象派 现代生活的美学

《女骑手正面像》(以下简称《女骑手》)是马奈生前最后创作的系列作品之一,现藏于西班牙马德里提森-博内米萨国立博物馆。2023年6月22日至11月12日,此画曾在上海浦东美术馆展出。[1]借浦东美术馆邀请笔者举办讲座之机,笔者得以细致观察、深入研究这幅画。面对这样一位英姿不凡、无法第一眼断定性别的骑手,面对这样一幅画法大胆、有时又让人觉得粗糙且未完成的作品,不知道大家会有什么样的感觉?笔者研究马奈及印象派艺术多年,五年前在上海图书馆举办了六个关于马奈绘画的专题讲座。根据讲座手稿修订的书稿《图像与爱欲:马奈的绘画》也在2023年初由商务印书馆出版。此前,笔者并未看过马奈的这幅画,也没有在书里写过这件作品。这次能在上海看到原作,实在是一次难得的机会。

《女骑手》刻画了极其明亮的蔚蓝色夏日天空下,一个头戴高筒帽、身着紧身骑士服、英姿飒爽的女骑手半身正面像。她目光坚定,脸上带有一种难以捉摸的果敢和坚毅。她留着当年巴黎女性群体间流行的齐眉刘海,身着裁剪得当的骑士服,露出纤细的腰线。画作的上半部分接近完成,而下半部分,特别是女骑手的服饰还有身后的背景,则基本上还处于初步绘制的状态。

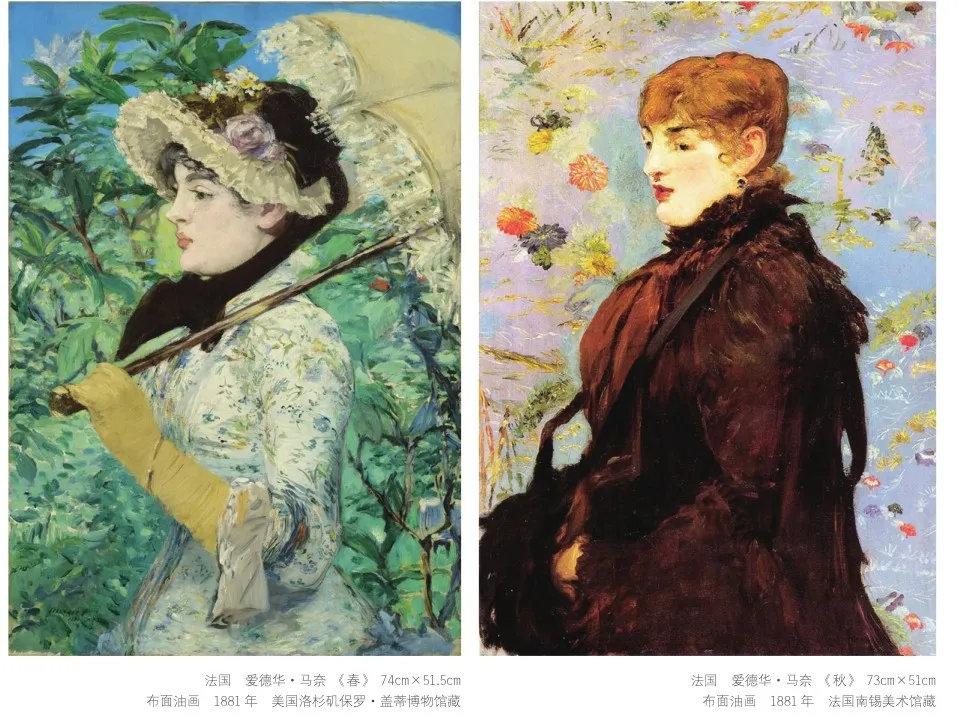

马奈于1883年去世,在生命的最后两三年创作了系列作品“四季”。[2]一般研究认为,《女骑手》就是“四季”系列中的《夏》。至少1884年马奈回顾展的策展人是这么认为的。在那次展览中,《春》《夏》《秋》被安排在一起展出。此外,《女骑手》被视为《夏》的另一个理由是马奈差不多在同一时期完成(或接近完成)了这三幅作品,且作品的尺寸基本一样。

《春》描绘的是一个青春少女的侧面像。她的周围鲜花盛开,春意盎然,画面中有蓝色的天空、绿色的植物与奶白色的服装,主色调是蓝色、绿色和白色——这正是代表春天的颜色。《秋》描绘的是一位成熟的少妇,色彩以暖色调的棕红色、金黄色为主。《春》是马奈“四季”系列中唯一真正完成的作品,且于1882年在沙龙展出。《秋》基本上已完成。至于《冬》,马奈还没有来得及创作就去世了,实在是艺术史上的一大遗憾。

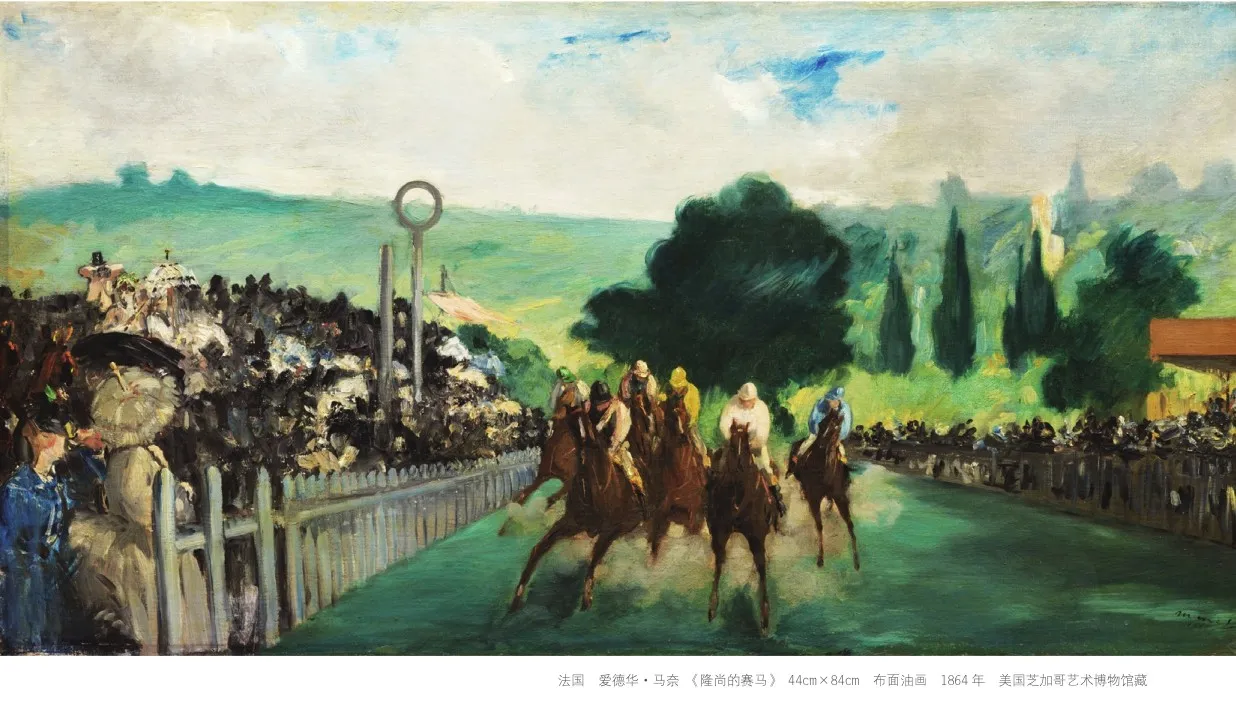

一、赛马:时间与速度

马奈创作过不少与骑马或赛马相关的作品,其中一部分是为其他作品准备的习作。有些素描和速写,寥寥数笔便刻画出了赛马场的热烈气氛。在马奈的画中,马的身体倾斜,好像随时都会倒下,这符合人们对赛马飞快前奔的印象。这是马奈所捕捉到的一瞬间的场景,而非如同照片般清晰的图景。对运动中的对象进行描绘,正是马奈和印象派画家著称于世的标志。马奈创作的诸多赛马习作为油画作品《隆尚的赛马》做足了准备。《隆尚的赛马》刻画的是骑手冲过终点线的瞬间。只见画中骑手正面朝观众奔来,打破了原先赛马作品多采取侧面刻画的传统。虽然描绘正面的难度远大于侧面,但这种画法极具视觉冲击力。这幅画的两边是观众席上的各色人物,宛如一片印象化的人的海洋。马奈并没有对之细致描绘,却传达出了一种喧嚣而又激动的景象。顺便提一下,马奈对某些画面近处观众的速写,已经预告了笔者在下一节里要重点探讨的主题,即马奈的《夏》与时尚之间的关系。在这幅画里,我们其实也可以看到那些身着时装、光鲜亮丽的观众。赛马不仅是骑手的运动会,同时也是富有的巴黎人的社交场所。对彼时巴黎上流社会的绅士、名媛,甚至“交际花”来说,没有比这更好的社交场所了。

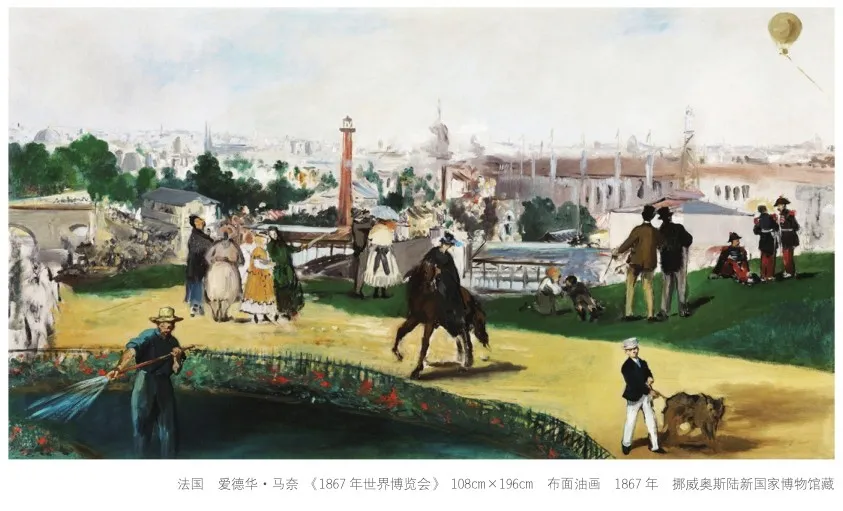

1867年,马奈创作了一幅巨型作品《1867年世界博览会》。尽管该作品在画家生前从未对外展出过,但马奈却非常重视它。画面所包含的内容极富象征意义。这幅画描绘了拿破仑三世治下的塞纳区行政长官乔治-欧仁·豪斯曼男爵对整个巴黎的城市改造。为了举办世博会,豪斯曼男爵居然将蒙马特高地削平了整整15厘米。在没有大型挖掘机、只能依赖人工操作的19世纪60年代,这是非常巨大的工作量。如此一来,人们在山地上也可以如履平地。因此,在此地骑马成了当时巴黎最时髦的运动。画面中央正是一位骑马的女士。彼时,骑马的女人代表着时尚。那时,比起骑马出行,淑女们都会选择乘坐香车宝马,避免抛头露面,只有“交际花”才敢骑着马招摇过市。这也是巴黎的时髦经常跟“交际花”联系在一起的主要原因。波德莱尔甚至认为“交际花”是现代社会的时尚象征。马奈似乎有意要为巴黎世博会留下一幅“浮世绘”。这幅画描绘了巴黎的各色人等:三五成群的游客,正在闲谈的警察,经常出现在马奈笔下、牵着一条大狗的里昂,正在为巴黎世博会园区花卉浇水的园丁……远处则是热闹的城市建设景象。画面右上角的热气球很可能属于著名的摄影师纳达尔。纳达尔是马奈的好友,第一届印象派画展就是在他的工作室举办的。他是第一位乘坐热气球航拍整个巴黎风光的摄影师。从高地俯瞰,会发现整座城市都洋溢着现代化气息。而骑马,特别是女士骑马,便是彼时代表巴黎现代性的标志。

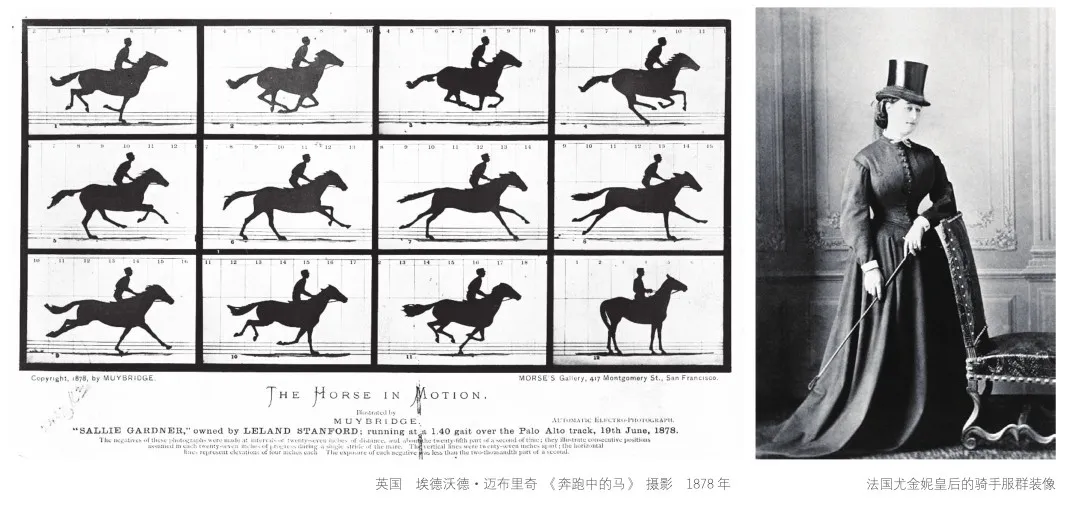

相较于此前的作品《隆尚的赛马》,马奈1872年创作的《布洛涅森林的赛马》显得中规中矩。虽然对背景人群的表现与同时期莫奈、毕沙罗画作中对巴黎人群的描绘没有什么不同,都是典型的印象派手法,但对赛马的表现却重回传统,只进行了侧面描绘。马身似乎被拉长了,四蹄都悬在空中。这其实是人眼观看赛马奔跑时产生的错觉。四蹄撒开、肚皮平行于地面则是画家刻画奔马的惯例。浪漫派画家席里柯1821年所绘《赛马》中马的形象就是如此。这种绘画惯例使后人备感困惑——关于奔马是四蹄撒开还是交替着地这一问题,曾引起很大的争议。美国斯坦福大学的奠基人利兰·斯坦福是一位骑手,拥有自己的赛马场。他认为原先那些画奔马的画家都画错了,于是邀请法国摄影师迈布里奇拍摄马匹奔跑的真实样子。迈布里奇将12台相机摆成一排,用细线系住快门,并把它们系到赛道的另一边。当奔马跑过时,每撞到一根线,快门就会自动落下。凭借这种方法,奔马的姿势第一次被成功拍摄下来。照片经《自然》杂志发表后引起了轰动。之后,人们才确定奔马的四蹄并非全部撒开,而是平行于地面,像是悬在空中。

19世纪下半叶法国女骑手的着装也体现在《女骑手》中。在马奈创作《女骑手》前约20年,法国皇后尤金妮一张身着骑手服的照片使我们得以一窥当时的女骑手形象。尤金妮的穿着与马奈绘画中的女骑手相近,同样戴着高筒帽,只是裙装要比马奈笔下的装束复杂得多。

女骑手服装的变化过程既是一部时装史,又是一部女性解放史。虽然当时的骑手服远不如今日的干净利落,但与同时期的其他女性时装相比已经简洁了许多。由此可见,女性骑马运动不仅体现了社会的变化,同样也展现了时尚的变迁。此外,尽管女性骑马运动早已有之,如传说中骁勇善战的女性骑兵部落阿玛宗,近代君主专制时期也有骑马的女性贵族,不过骑马的姿态是不同的。近代以来,女骑手通常采用侧骑的姿势。19世纪20年代,席里柯创作的《女骑手》及稍晚些的照片展示的都是女性侧骑马的姿态。侧骑马有一定的危险,特别是在跨越障碍的时候。跳高运动员努力摆脱地心引力腾空而起的一刹那,是现代运动会上最为精彩的景象之一。同样地,骑手驭马跳越路障的瞬间也是赛马最具魅力的一面。人类在挑战极限时展现出的力量之美正是在这样的瞬间一览无余。即便如此,在巴伯和赫斯特共同完成的画作《一个穿着优雅的女骑手跃过栅栏》中,女骑手依然选择了极具危险性的侧骑动作,以保证足够“优雅”。跨骑则是晚近的事情。一般认为,直到第一次世界大战期间,作为正规部队或志愿者的一部分,在为部队运输物资的马队中,女性才普遍采用跨骑姿势。可见,女性的骑马史也是一部女性解放史,是女性进入彼时由男性主导的社会时,在生活和行为方式方面不断获得更大自由的过程。

鲍尔·奥多诺霍夫人的《女士骑行》于1887年出版。这本书是专门写给女骑手的。她与一位长居法国的意大利钢琴家赫西莉·鲁伊有书信往d7a3fe90d8a09ecb96edb76481716502来。鲁伊是早期女性主义的代表人物,因被诬陷而于精神病院中遭受了长达 15 年的虐待。1868 年重获自由后,她领导了一场反对虐待和拘禁精神病患者的斗争,并要求彻底修改自1838年以来关于精神病患者的严苛法律。该法律最终于1968年被修订。在1880年鲁伊写给奥多诺霍夫人的一封信里,有一段非常生动的话:

哦,在享受过男人座位所带来的轻松和自由以及对马的完全控制之后(如果她能控制住的话),没有哪个女人会再次被扭曲并挤在侧鞍上……在时尚主宰我们之前,我们什么时候才能停止屈服呢……这是马背上的新存在,没有什么不雅的……哦,跳跃是如此容易。事实上,你的力量在各方面似乎都加倍了。如果与你的马发生冲突,与侧座相比,你会感觉自己是名副其实的半人马……我想我是不会摔下来的。

在19世纪中叶,这两位女士关于骑马的经验交流显得十分珍贵。她们是敢于追求自由、勇于与主流观念决裂之人。只有在这种创新观念的引领下,女性才敢像男人一样跨骑于马上,成为真正意义上英姿飒爽的骑手。

二、时尚:摩登与现代性

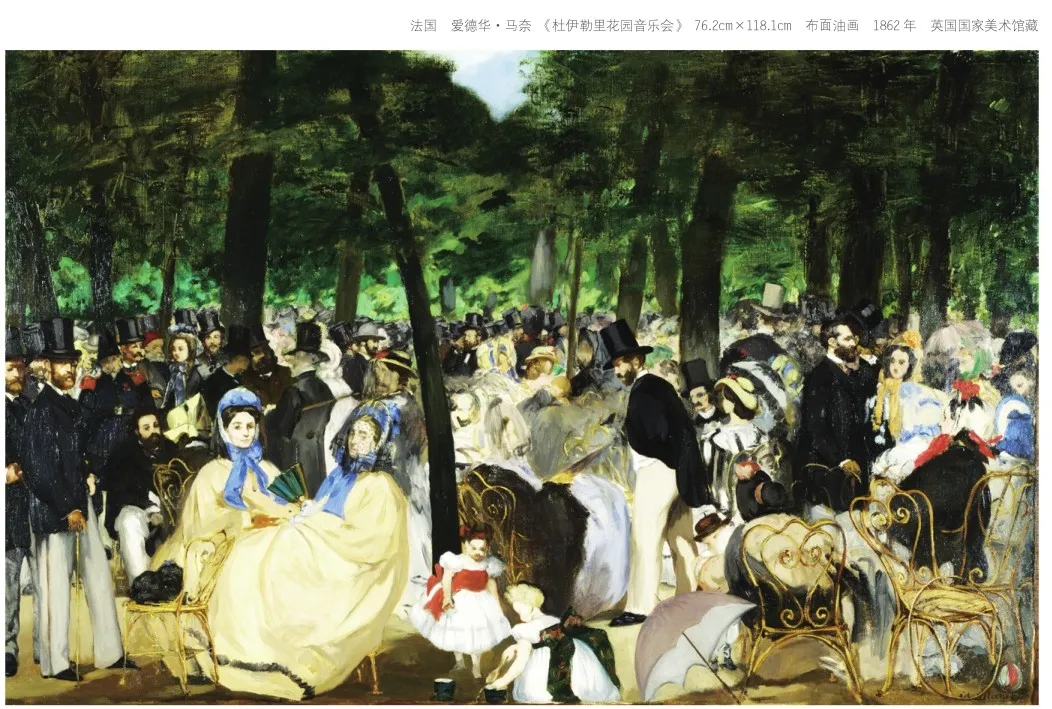

前文借由《女骑手》这幅画讨论了女骑手的发展史。其实,马奈这幅画还可以从女骑手的服装切入,讨论巴黎时尚与现代性的关系。赛马场是一个社交场合。马奈在描绘赛马场面时,也描绘了很多时尚女性。表现社交场合中种种时尚元素是马奈钟爱的主题之一,如《杜伊勒里花园音乐会》《巴黎歌剧院的假面舞会》等绘画中基本上都刻画了身着巴黎时装的摩登女性和绅士。

马奈对时装乃至时尚的着迷,与波德莱尔的倡导不无关系。在《现代生活的画家》里,波德莱尔写道:

美是由一种永恒的、不变的因素(其数量极难确定)和一种相对的、偶然的因素组成的,如果你愿意的话,你可以说它是时代、时尚、道德、激情。如果没有第二个元素,就像圣糕有趣、令人兴奋的开胃外壳,第一个元素将难以消化、不可欣赏、不适合,尤其不适合人性。

那些在古董中研究纯艺术、逻辑、一般方法的人有祸了!过于沉浸其中,他就会失去对当下的记忆。他放弃了环境所提供的价值和特权。因为几乎我们所有的原创性都来自时间在我们的感觉上留下的印记。[ 3 ]

波德莱尔反对让一个现代的巴黎人套上一件古代罗马人的袍子。这些古老的袍子从式样到衣纹,在古典学院派那里都有固定的程式。波德莱尔号召现代画家描绘当下的人,提炼出时尚、现代性及转瞬即逝背后的永恒性。作为早年对波特莱尔十分着迷的艺术家,马奈用画作回应了波德莱尔的倡导。这可能也是马奈选择用时尚女性来表现“四季”的原因之一。

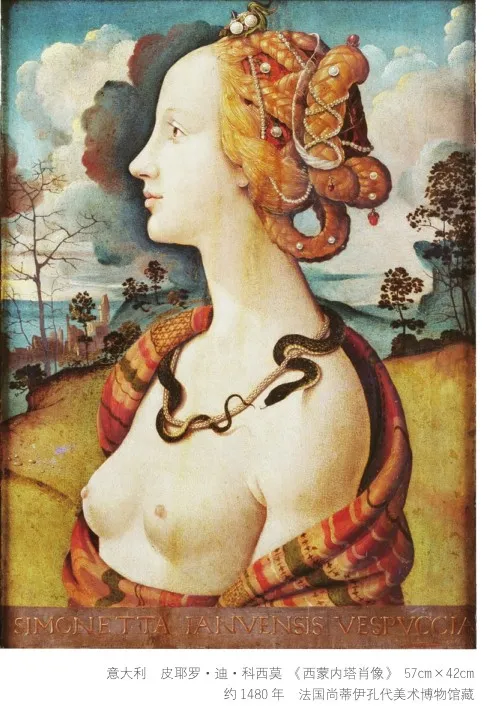

在详尽解读《女骑手》,也就是《夏》之前,我们不妨先来看一下《春》与《秋》这两幅名画。《春》描绘了钴蓝的天空和繁花似锦的背景前,一个妙龄少女的美丽形象。画中的模特儿——年轻的巴黎女演员让娜·德·玛西以侧面示人。侧面像在文艺复兴早期,特别是15世纪肖像画占据统治地位时拥有独特的构图价值和特殊的图像学意义。从构图上来说,侧面像最能表现人物的五官特征。古代铸币上的皇帝头像多采用侧面像,原因可能正在于此。古埃及人无论是制作浮雕还是绘制壁画,刻画头部都采用侧面像,身体却是正面像,这已成为古埃及制像的独特标志。众所周知,古埃及雕塑影响了古希腊雕塑,古希腊雕塑又影响了文艺复兴时期的绘画。大量的侧面像勾勒出了一个文艺复兴时期肖像画的长廊。皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的《乌尔比诺公爵夫妇肖像》双联画是这个长廊中极具代表性的肖像。在画中,乌尔比诺公爵夫妇以规范的侧面朝向观众,纵深处的大片土地则是他们的产业。这两幅侧面像刻画了两人的基本形象和典型的面部特征——乌尔比诺公爵的鼻子尤为特殊,最适合从侧面加以表现,同时也反映了他们的身份是拥有大片土地的贵族。这是欧洲文艺复兴时期非常典型的肖像画。15世纪艺术家所创作的几幅西蒙内塔的肖像亦复如是。西蒙内塔是出身于热那亚的绝世美女,嫁给了意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位远亲,被誉为“佛罗伦萨最美丽的女人”。许多画家为她创作了肖像(按:尽管当代的艺术史学家们不停地质疑这种说法),例如波提切利的《青年女子“西蒙内塔·韦斯普奇”的肖像》、皮耶罗·迪·科西莫的《西蒙内塔肖像》等。波提切利的这幅画曾于2023年春夏相交之际于上海东一美术馆展出。[4]文艺复兴时期的肖像画还有侧面像《美丽公主》,关于其是否为达·芬奇所作,目前还有一些争议。[5]

马奈的《春》将让娜·德·玛西置于花丛并以此为背景,这种呈现方式是对文艺复兴以来欧洲传统绘画的继承和发展。皮萨内洛的《埃斯特王族的公主肖像》是为了纪念已去世的公主而作。画中从眉间飞出的蝴蝶象征着灵魂的离去,各类花卉则象征着埃斯特王族。在马奈的《春》里,让娜·德·玛西周遭的各色花卉及其象征意义也与文艺复兴以来对花神的描述,特别是与波提切利的《春》有关。在波提切利的另一幅名作《维纳斯的诞生》里,风神将维纳斯吹到岸边,季节女神张开了红色的绣花斗篷,为维纳斯披上新装。马奈的《春》中,让娜·德·玛西衣服上精细刻画的各类花卉样式与波提切利《维纳斯的诞生》中季节女神衣服上的花卉图案有着惊人的相似性。

因此,不论从何种角度加以欣赏,马奈这幅现代作品都与古典作品之间存在着紧密的联系。他激活了传统,用传统的绘画语言来描绘现代生活,以此实现与古人的对话,同时也与观众进行了广泛的交流。熟悉文艺复兴以来欧洲绘画的人很容易接受他的作品,因为他们拥有共同的知识背景。马奈的许多作品在沙龙展出时都曾遭受过猛烈抨击,唯有这幅画作获得了一致好评。无论是学院派画家还是当时的评论家,都认为这是一件杰作。马奈生前只有20件作品入选沙龙,《春》以外的其他19件作品都已被世界各大博物馆收藏,因而当《春》在2014年佳士得拍卖会上出现时,世界各地的藏家皆按捺不住,最终拍出了马奈个人作品的最高价——6512万美元。

除了上述细节外,《春》的看点还有马奈为模特儿让娜·德·玛西挑选的美丽服装和道具。创作《春》的时候,让娜·德·玛西才16岁,尚未成名。因此,艺术史学家们猜测画中人所着服装乃至阳伞、手套等道具都是马奈亲自为她挑选并购置的。马奈所选择的款式比当时服装图样上的风格要简洁得多。这一方面可以看出马奈的时尚敏感度,另一方面也可以看出他对时尚有着自己的见解。其实早在让娜·德·玛西14岁时,马奈就为她画过一幅色粉画《坐在长凳上的女人》。在这幅画中,让娜·德·玛西还十分青涩,戴着那副标志性的黄手套。印象派女画家贝尔特·莫里索曾经生动地形容过马奈的画作——有一种还没有完全熟透的水果的青涩味。有趣的是,印象派画家雷诺阿也画过让娜·德·玛西。不过,雷诺阿的《德·玛西小姐》与马奈的《坐在长凳上的女人》差别甚大,除了模特儿年龄稍长外,最大的差别在于对人物气质的把握。马奈捕捉到的是让娜·德·玛西青涩、秀气的一面,雷诺阿笔下的让娜·德·玛西则更加妩媚。他们画中的让娜·德·玛西都戴着标志性的黄色或棕色手套。直到马奈晚年创作的大型作品《女神游乐厅的吧台》中,我们依然可以在背景的大镜子里看到手戴黄色长手套的让娜·德·玛西。

三、女性:印象画廊

与《春》的年轻模特儿让娜·德·玛西相比,马奈《秋》的模特儿更加有名。她是巴黎大名鼎鼎的演员和“交际花”玛丽·洛朗。虽然有些读者不知道她是谁,但是如果笔者说她既是普鲁斯特《追忆似水年华》第一部《在斯万家那边》里奥黛特的原型,又是左拉著名小说《娜娜》女主人公的原型,大家一定会感到惊叹。玛丽·洛朗出生于农村,十几岁的时候被母亲“卖”给了当地的一个农场主,所幸的是她后来逃脱了,开始去巴黎闯荡,进而成为巴黎著名的“交际花”。她的沙龙成了招待巴黎艺术家、诗人和社会名流的著名场所。马奈、马拉美等人都一度拜倒在她的石榴裙下。以一个年龄稍长、风韵依旧的妇人来象征《秋》再合适不过了。《秋》中的玛丽·洛朗仍以侧面像为主,主色调是代表秋天的棕红色,背景是缀有各色花卉的墙纸。画中的玛丽·洛朗丰腴明媚,神态安详。这幅画已接近完成。除此之外,马奈还为玛丽·洛朗画过一些色粉画,从各种角度再现了她的风韵与美丽。色粉画《玛丽·洛朗》让人联想到后来毕加索笔下一系列玛丽·特雷斯·沃尔特的形象。在这里,马奈已经开始将模特儿进行微妙的“漫画化”处理。他笔下的玛丽·洛朗似乎拥有某种小鸟般的特质,令人遐想。

下面,我们将话题拉回《女骑手》。这幅画的模特儿远没有玛丽·洛朗或让娜·德·玛西有名,而只是马奈朋友的女儿——一位骑马爱好者。她并不出名,马奈何以选择让她作为《夏》的模特儿以及为什么要用一位女骑手来代表夏天?夏天的季节特性又如何在画面中表现出来?这些问题都饶有趣味。这位身着骑士服的女士衬着夏日才有的蔚蓝天空及明亮日光,显得格外明媚。比起“美丽”,我们更愿意用“英俊”来形容她。“英俊”一词通常用来形容男士,这里就涉及一个性别问题。当一个女人打扮得像男人,特别是当她——这是纯粹的猜测——还会跨骑的时候,她的这种穿着打扮和行为方式通常会引发争议和偏见。然而,马奈将这些偏见统统撇开,描绘了一个甚至连性别都不怎么清晰的形象。当然,假如我们仔细观看,就能清晰地辨别其性别。画中人物的刘海与马奈名作《女神游乐厅的吧台》里的女招待几乎一样,这是当时巴黎流行的女性发型。剪裁后的衣服衬托出轮廓鲜明的腰线,更能看出画中是一位女性。不过,与此同时,她又显得英俊潇洒,且戴着男士常戴的高筒帽。

高筒帽曾经是马奈喜爱描绘和用来反讽的对象。他的画中不乏头戴高筒帽、打扮成男士模样的女性形象。1862年,马奈创作的全景画《杜伊勒里花园音乐会》中有很多头戴高筒帽的男士。在印象派正式确立前约十年,马奈就描绘了眼睛一瞥所见的各色人等。在马奈的画中,中远处的人只有一些模糊的形象,只有前面的人比较清晰,辨识度高。马奈本人就出现在画面最左侧,身体的一半在画内,另一半在画外。这样的表现方法表示画家既是现场的亲历者,又是场外的旁观者。《杜伊勒里花园音乐会》中刻画了大量著名人物,这些人基本上都是马奈的朋友及家人。例如,雕刻家和评论家扎卡里·阿斯特吕克、画家芳丁-拉图尔、诗人泰奥菲尔·戈蒂耶正在与一旁的波德莱尔聊天。马奈的弟弟、后来成为莫里索丈夫的尤金·马奈站在一个显眼的位置。前景中还有作曲家雅克·奥芬巴赫夫人及其闺蜜。另外还有两个孩子,其中一个女孩打扮的其实是马奈的儿子里昂。这一点令人惊讶,不知情的人可能会认为那是两个女孩。在19世纪下半叶的一段时间里,巴黎似乎流行着这样一种风潮,那就是将三四岁的小男孩当作女孩来打扮。谓予不信,笔者再举一个更著名的例子,即雷诺阿所作《夏庞蒂安夫人和她的孩子们》。这幅画刻画了夏庞蒂安夫人和她的一双儿女,即6岁的女儿和3岁的儿子。单纯从画面看,这分明是一对姐妹!20世纪下半叶以来,巴黎的家长们特别喜爱这样打扮自己的孩子。因为后现代主义,特别是法国理论认为,与生俱来的只有性征,而性别则是一种社会建构。当然,21世纪以来,这种极端的社会建构论早已引起了人们的警觉。对后现代主义,特别是对法国理论的反思和批判已经重回现实。性别是由染色体决定的,其已经跟其他敏感问题一样引起争议,而且有撕裂西方社会之势。至于“性征”不等于“性别”的说法,就如同司法文书中的“公开”不等于“公布”一样。不过,外国人能否理解并接受汉语这种微妙的差别,仍是一个见仁见智的问题。[6]

在《巴黎歌剧院的假面舞会》中,马奈描绘了一排排密密麻麻、几乎一模一样的黑色高筒帽,这显然是在调侃和讽刺当时巴黎社会的人们都成了装在套子里的假面人。有意思的是,在马奈完成这幅表现时尚的作品后不到一个月,巴黎歌剧院就因为一场大火而焚毁。马奈仿佛有先见之明,记录了一种有着鲜明时代特色的历史风貌。

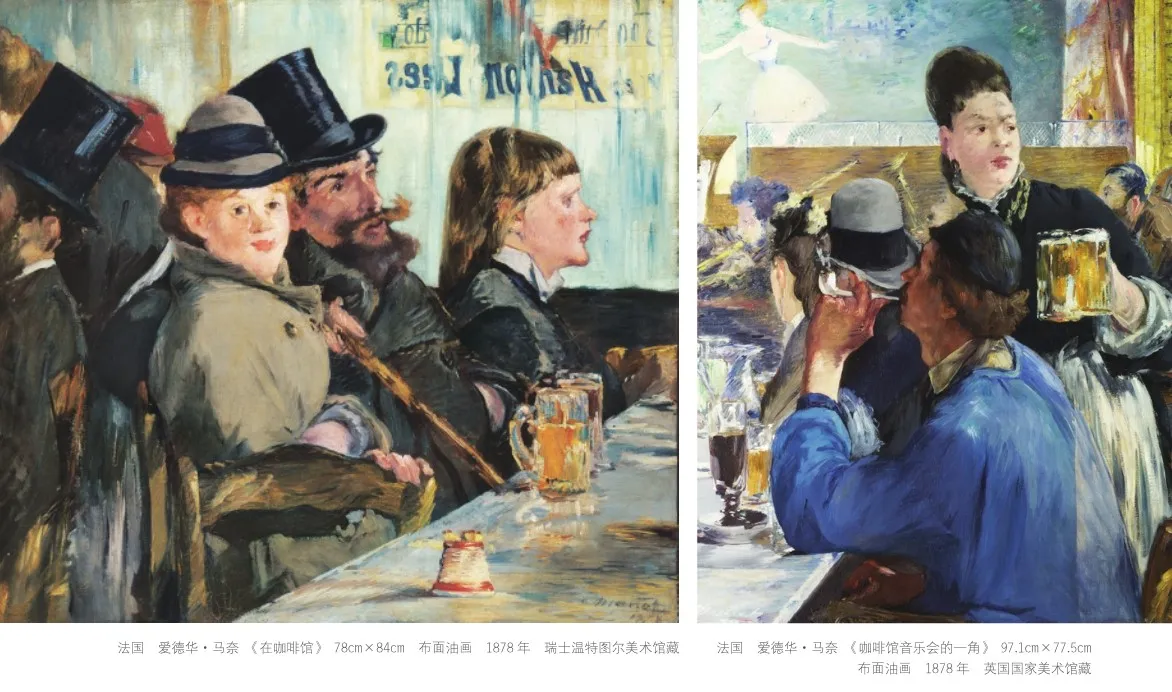

在马奈创作的一系列表现巴黎音乐咖啡馆的作品里,也频频出现头戴高筒帽的绅士形象。所谓音乐咖啡馆就是有音乐表演的咖啡厅。1879年,马奈创作的《音乐咖啡馆》虽然尺寸不大,但画中人物众多、层次分明。前景处有位头戴高筒帽的男士十分老练、自信。他一手握住手杖,另一只手轻搭于手杖上,正兴致勃勃地观看前方的演出。演出的舞台虽然在画外,但舞台表演的情境又正好通过画面后方的镜子反射出来。镜中出现的表演者是巴黎著名歌手,人称“波兰美女”。她鼻梁高耸,侧脸富有夸张的面部特征。印象派画家德加也曾描绘过她。在画面前景处那位老练的男士身边有一个年轻女子。她抽着烟,但显得极不自在。与之相反,他们身后的女服务员单手叉腰,正在尽情豪饮,与前景处的这位女士形成了鲜明对比,画面由此显得妙趣横生。马奈另一幅表现巴黎音乐咖啡馆的作品《咖啡馆音乐会的一角》现藏于英国国家美术馆,2023年上半年曾在上海博物馆展出。[7]除此之外,马奈另一幅作品《在咖啡馆》中也有数位头戴高筒帽的男士。这两幅画原先可能是一幅全景画,不知何故,马奈将它们切割成两幅作品,并扩展了《咖啡馆音乐会的一角》的尺寸。如果我们把两幅画并置,就会发现位于前景处的大理石桌面能够无缝对接。

黑色的服饰对马奈很有吸引力。虽然印象派以系统地取消黑色为标志,但马奈却以擅长使用黑色而闻名。不仅《女骑手》的模特儿身着全黑的帽子和服装,其实早在1872年马奈为莫里索所绘肖像《手持紫罗兰的贝尔特·莫里索》中,全黑的服饰装扮就已经出现了。画中除了莫里索手中的紫罗兰是蓝紫色以外,从帽子到围巾再到衣服全是黑色。考虑到此时的印象派越画越亮、莫里索越画越白,马奈可能是想借此告诉莫里索,全黑也能创作出杰作。因此,作画的要点不在于使用什么样的颜色,而在于如何使用颜色。[8]

通过研究,笔者发现马奈对某些色彩、某个妆容、某种道具,甚至某类题材很是痴迷。他总是在深度挖掘自己的思路和创意。采用女骑手的形象来表达对“四季”中夏天的构想并非偶然,因为这融合了他此前的许多偏好。那些身穿时尚、年轻美貌、气度高华的女人走进马奈的艺术世界,生动地反映了彼时巴黎现代女性的生活状态。她们或清丽逼人,或意态雍容,总之都生气勃发、灵动惊艳,与同时期学院派裸体画或肖像画蜡像般漂亮却毫无生命力的人物形象形成了鲜明对比。

马奈创作于1880年的色粉画《伊尔玛·布伦纳》是其女性肖像画的典范。他以色粉这种媒介在画布上简单勾勒,便迅速捕捉到对象的神韵,使画面极其生动、美丽。笔者将马奈这幅《伊尔玛·布伦纳》与皮耶罗·迪·科西莫的《西蒙内塔肖像》并置,发现了二者之间的关系。《西蒙内塔肖像》里的几个典型特征,例如笼罩着西蒙内塔脸部的黑压压的乌云、背景中枯死的树木,都用来象征西蒙内塔在22岁时不幸死亡的悲惨命运。笼罩着她整个面庞的乌云正好衬托出脸颊的白皙,使其轮廓更加鲜明。这一点可能是马奈创作《伊尔玛·布伦纳》的一个灵感来源。马奈将布伦纳小姐的黑色帽子当作类似乌云的底色,从而衬托出模特儿令人屏息的惊人美貌,特别是其面部无与伦比的精致轮廓。笔者此般推理是建立在一定的事实基础之上的。就在马奈创作这幅画的前一年,皮耶罗·迪·科西莫的名画《西蒙内塔肖像》被法国奥尔良公爵收购,这成为轰动一时的新闻。直至今日,这幅画还藏于巴黎以北38公里外的尚蒂伊城堡孔代美术博物馆。笔者推测,即使马奈没有看过原作,也很有可能看到过这幅画的新闻照片。因此,其参照《西蒙内塔肖像》创作出令世人惊叹的《伊尔玛·布伦纳》可能性极高。

在1882年构思和创作《女骑手》时,马奈尝试过数个版本,其中一个是背影版《侧面的女骑手》。显然,马奈并不满意这幅作品,因而中途放弃了。之后,他又尝试创作另一个版本——一幅全身像,也没有完成。直到当前被称为《夏》的这一幅半身正面像被创作出来后,马奈才找到了他想要的东西——一个集英俊、时尚和美丽于一身的女骑手。

这幅画挑战了整个系列的最高难度。从模特儿看,《夏》的模特儿并不那么出名,既没有让娜·德·玛西的少女风采,又没有玛丽·洛朗的丰腴韵致。从背景看,《夏》中没有繁花似锦的辅助景象,也没有如天女散花般的墙纸图案。从服饰看,《夏》里女骑手的衣饰不像《春》里模特儿的服饰布满碎花,优雅清丽,也没有巴黎“交际花”红棕色战袍的华丽与浓艳。从道具看,与《春》漂亮的阳伞相比,女骑手手里隐约可见的马鞭显得过于简单。总之,《夏》令人难忘的一个原因就是它的简洁与单纯。在画法上,马奈生前曾多次抱怨头戴高筒帽的形象难以处理。因为精准方面稍有欠缺,画中人的帽子要么就好像飘浮于空中,不像是真的戴在头上,要么就像在漫画中常见的那样,成了套在人脸上的面具。显然,马奈在处理这一形象时,要比处理其他两幅艰难得多。好在他最终将这一形象处理得很好——高筒帽与脸部轮廓形成一个整体,高筒帽两侧的线条最终与女骑手的脸部轮廓交汇在一起。其实,女骑手纯黑服饰的处理难度丝毫不亚于头戴高筒帽的形象。幸而马奈是使用黑色的高手,加之在刻画人物的神态和气质时拥有大师水准,这幅画由此才以令人信服的单纯和坦率赢得众多观众的青睐。简而言之,《女骑手》不仅是马奈晚年创作的一幅杰作,也是最能代表印象派艺术的巨作之一。

(本文在2023年8月19日笔者于上海浦东美术馆所作同名讲座的基础上修订而成。程玉洁女士帮助笔者将讲座录音转录成文字,特致谢意。)

注释

[1]2023年6月22日至11月12日,《女骑手正面像》在上海浦东美术馆举办的“六百年之巨匠:来自提森-博内米萨国立博物馆的杰作”展览展出。

[2]沈语冰.图像与爱欲:马奈的绘画[M].北京:商务印书馆,2023:346-353.

[3]波德莱尔.现代生活的画家[M]//郭宏安,译.波德莱尔美学论文集.北京:人民文学出版社,2008:431-441.

[4]2023年4月28日至8月27日,《青年女子“西蒙内塔·韦斯普奇”的肖像》在上海东一美术馆举办的“波提切利与文艺复兴”展览展出。

[5]《美丽公主》被认为是达·芬奇的早期作品,只是这一点直到近年才得到确认。英国牛津大学马丁·坎普教授的团队花了多年时间研究它,却没有足够的证据证明这是达·芬奇的作品。通过一个纯粹的意外,他们在这幅画上发现了一枚指纹,居然与达·芬奇的指纹相匹配。达·芬奇此画采用的图式仍然是文艺复兴早期的侧面像。

[6]美的概念的变迁亦复如是。如果说康德的《判断力批判》代表了启蒙知识分子的愿景——建构一个审美共同体,即审美判断从长远来看是普遍而又必然的,那么,布尔迪厄的《区分:判断力的社会批判》毫无疑问是对康德的《判断力批判》的再批判。布尔迪厄将趣味判断或审美判断完全解构,认为不同社会阶层所受的教育和收入决定了所谓的趣味或者美的概念。因此,在他看来,不存在所谓的普遍、必然的美,只有不同的社会阶层所拥有的不同的美。不过,20世纪最后10年,特别是21世纪以来,布尔迪厄的审美社会建构论也遭到了质疑。科学家们已经发现了审美背后存在生物和进化论的证据,即审美绝不仅是阶级区隔所带来的趣味差异,它还拥有更为强大的生物和进化基础。

[7]2023年1月17日至5月7日,《音乐咖啡厅一角》在上海博物馆举办的“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”展出。此外还可参见上海博物馆编《大师导读:从波提切利到梵高》及笔者为该展览第八展厅“梵高与印象派艺术”所作导览视频。

[8]同注[2],227—229页。