混合所有制改革对国企持续性创新的影响及其作用机理

2024-09-26吴崇张佳奇赵洧玉

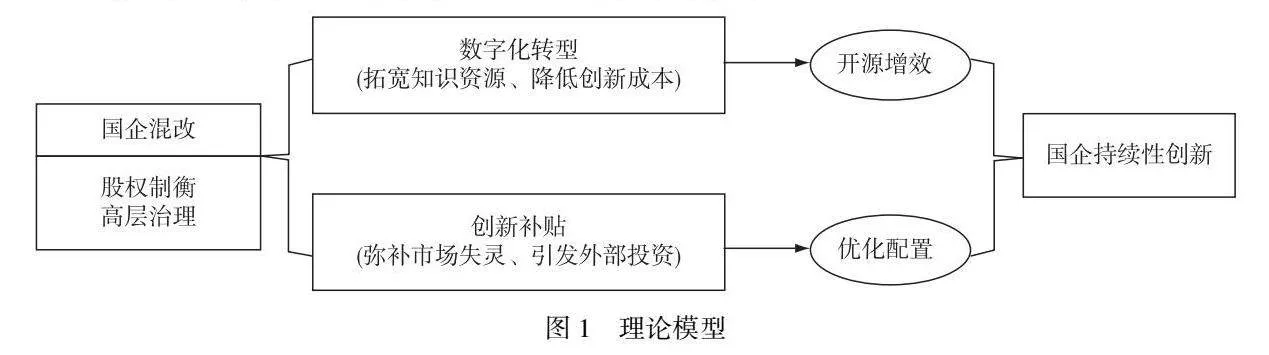

摘要 基于2007—2021年A股制造业上市国有企业的数据,探讨了混合所有制改革(混改)对国企持续性创新的影响和作用机理。研究结果显示:混改能够从股权制衡和高层治理两个方面显著促进国企持续性创新;数字化转型和创新补贴在混改促进国企持续性创新过程中具有中介效应;对于高发展水平地区、高新技术行业、非国有股东参股企业,混改对国企持续性创新的促进作用更强。相关结论深化了关于混改对国企持续性创新作用机理的认识,对于深入推进国企混改提质增效具有一定的参考价值。

关键词 国企改革持续性创新混合所有制改革数字化转型创新补贴

一、引言

2013年党的十八届三中全会以来,国有企业混合所有制改革(简称“混改”)进入“提质增效”的提速阶段①,既出现了中国联通、东航物流和中金珠宝等一批具有标杆意义的混改成功范例,也有海南航空、中信国安、华润置地等混改失败的案例。如何确保国企混改的成效,如何促使混改国企“行稳致远”等问题引起了学界的关注。②混改面临的一大难题是进行混改的国企如何跨越“混产权”的初级阶段,顺利进入“改机制”和“数字经济”协同驱动的持续性创新阶段。习近平总书记强调:“创新是引领发展的第一动力,国有企业要做落实新发展理念的排头兵、做创新驱动发展的排头兵。”我国《“十四五”数字经济发展规划》指出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。在此背景下,数字化转型已成为巩固国企改革、促进可持续性创新的重要抓手,影响着混改国企加快自身转型升级、赋能高质量发展的成效。因此,探讨混改对国企持续性创新的作用机理,通过多种因素协同作用推动国企持续性创新,对于全面深化改革具有重要的理论和实践价值。

持续性创新是由Malerba等学者于20世纪90年代提出的,其来源与企业的动态创新能力理论紧密相关,反映了企业在研发投入、工艺改进等方面的长期知识积累与技术进步,既包括渐进性学习和改进,也包括突破性创新和变革。与传统技术创新强调新技术产品等创新成果的产业化和商业化、技术创新成功带来的当前经济效益增长和市场力量改善有所不同,持续性创新强调创新过程与产出时间上的持续性,更关注企业创新能力的持续性、经济效益的持续增长和可持续发展。研究表明,影响企业持续性创新的因素较多,比如网络结构嵌入、吸收能力和动态能力等。实践中,根据2020年国资委印发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,我国当前更强调通过数字化转型持续激发国企在商业模式和技术上进行创新,进而赋能持续性创新。因而,出现了较多从混合所有制改革、数字化转型等单一视角考察国企持续性创新的研究成果,但鲜有文献将混改和数字化转型纳入同一研究框架来考虑二者协同对国企持续性创新的影响。同时,根据资源依赖理论,混改国企所处的资源情境制约管理者的决策方案选择,进而可能影响持续性创新,而混改和数字化转型均是需要投入大量资源的创新工作,所以不能忽视资源因素的影响。考虑到创新补贴是企业改进资源情境的重要渠道,因而在探讨混改与数字化转型协同影响国企持续性创新时,还应考虑创新补贴因素。

有鉴于此,本文选取2007—2021年A股进行混改的制造业上市国有企业作为研究样本,着重考察混改对国企持续性创新的影响及其作用机理,提出有利于促进国企混改提质增效的政策建议。边际贡献主要体现在两个方面:第一,关注持续性创新,而非一般层面的技术创新,持续性创新更能体现国企改革的效果;第二,检验了多重因素对国企持续性创新的作用机制。

二、理论分析与研究假设

(一)混改与国企持续性创新

关于混改对国企创新的影响研究较多,也取得了较多有价值的成果,但是主要聚焦于一般创新,而非持续性创新,因此相关研究有待深入。梳理相关文献可知,在开放式创新和不确性加剧的背景下,国企持续性创新的主要动力来源于混改背景下的高水平资源效应和治理效应。①就资源效应而言,资源互补观认为,民营资本通常在制度灵活性、技术专利和人力资本等方面具有优势,外资股权擅长金融资本、技术创新和管理等领域,混改能使国企获得不同股权方在知识和资源上的互补优势,进而提升国企创新的效率和可持续性。⑥就治理效应而言,又可以分为股权制衡和高层治理两个方面。在股权制衡方面,适当提高非国有股权比例既有利于降低相关部门对企业行为的干预,又有利于缓解代理人问题,有助于减轻第一大股东对国企创新资源的挤占作用,弱化短期政绩观对国企创新的不良影响,进而提高国企的持续性创新水平;在高层治理方面,通过委派董监高,非国有股东可以对国企的高层治理变革和决策经营机制转换产生重要影响,使股东之间的信息不对称得以弱化,使交流协作与资源共享得到加强,从而有利于推动国企开展持续性创新活动。据此,提出如下研究假设。

假设1:混改对国企持续性创新有显著的正向影响。

(二)数字化转型的中介作用

微观视角的数字化转型是指企业将数字技术嵌入包括产品、运营、管理等在内的整个组织,进而获得持续竞争优势的一项战略。有关数字化转型对企业技术创新的影响,除了现有文献中的“试错成本降低观”和“人力资本开发观”之外,还包括在开放式创新和不确定性加剧背景下重要性日益凸显的“资源互补观”。混改背景下的资源互补观认为,混改有助于国企通过非国有股东获得知识和资源方面的互补优势。随着数字经济时代的来临,国有资本被赋予了新的国家使命和时代内涵,国企要通过股权结构优化和治理结构变革,积极把握数字经济发展中的机遇,以数字化变革打造可持续发展竞争优势。因此,混改国企不仅拥有推行数字化转型的政策支持和资源优势,还可以通过引入非国有股东提升其对新知识和新技术的容忍度和接纳度,倒逼或促进企业数字化转型。以中国联通为例,公司管理层自混改之初就深刻意识到数字化转型是提升企业运营效率、深化与战略投资者合作的重要手段,积极获取与百度、阿里、腾讯等互联网高科技企业的知识与资源互补优势,充分发挥混改对数字产业链上下游的聚集优势,形成了“数字经济双循环”助力公司创新发展的格局。

在混改背景下,国企持续性创新的实现需要不断投入与整合知识、技术、市场等多方资源,并持续开展创新活动。数字化转型对混改国企持续性创新的推动作用主要表现在三个方面:第一,数字化转型能够拓宽混改国企整合内外部创新资源的范围。持续性创新需要大量资源投入,而数字化转型具有“信号传递”作用,推行数字化转型的混改国企将得到更多的政策倾斜和投资关注,将在资源配置方面获得更多优势。推行数字化转型的混改国企还可以通过互联网平台、产业数字化等途径不断获取来自外部的异质性知识和资源,推动供需对接甚至跨产业的开源增效,进而实现持续的高质量知识供给。第二,数字化转型会降低混改国企的创新成本。持续性创新是一个不断试错的长期过程,需要投入大量的研发资源。数字化转型实现了知识信息的低成本渗透,通过引入数字孪生、数字仿真等技术可以有效降低创新的试错成本。第三,数字化转型可以提升混改国企的创新效率。数字技术可以对创新过程进行详细解构和精准定位,进而推动国企创新模式由粗放式逐步转向精准化,促使知识型员工更专注于研发创新活动。据此,提出如下研究假设。

假设2:混改通过强化数字化转型促进国企持续性创新。

(三)政府创新补贴的中介作用

政府创新补贴是指政府无偿给予企业的货币性资产或非货币性资产,是国家引导企业创新的重要政策之一。关于创新补贴的影响问题,理论界有着不同的观点。支持“正面效应”的观点认为,创新补贴有利于弥补创新过程中市场失灵产生的不利影响,带动企业层面的创新投入。 而支持“负面效应”的观点则认为,政府选择性补助对企业的创新会产生挤出效应。而且基于所有制差异,众多学者研究发现,相比非国有企业,创新补贴在国企创新中的“挤出效应”更普遍。由于行政垄断所导致的市场结构趋于寡头垄断或完全垄断形式,传统的国企没有动力进行创新。当他们通过政治关联获取创新补贴时,会导致其再配置的低效甚至无效,并诱导更多的资源退出创新活动,这会对创新投入产生挤出效应。而非国有企业面临的市场往往不存在行政力量形成的进入壁垒,它们希望凭借创新获得超额利润,并利用不断创新来防止潜在进入者的竞争。因此,同样数额的创新补贴投入,国企的创新产出要明显低于非国有企业的创新产出。

然而,混改的“去行政化”让国企“轻装”参与市场竞争,股权多元化又发挥了各方股东的资源互补优势,这种治理机制优化一定程度上会增强创新补贴向促进国企创新的方向转化。一方面,国企引入非国有股东,促成了股权结构的多元化及其制衡作用,可以抑制国有大股东和政府的过度干预,这有利于规避创新补贴的“挤出效应”。另一方面,非国有股东委派董事或高管进入国企高层,有助于优化董事会的结构及决策流程,影响董监高的选拔及董事会的决策质量,极大地抑制了管理层的道德风险,有利于引导创新补贴更多地配置到国企的持续创新活动之中。通过强化创新补贴投入的机制路径产生了信号传递,引发外部投资及资源配置效应,从而有效激发国企持续性创新的活力与合力。综上,混改促使国企发展模式从“经营目标行政化、资源配置行政化、高管任命行政化”转变为市场化治理和创新驱动,股权制衡效应和高层治理变革优化了国企创新补贴的配置,进而促进了国企的持续性创新。据此,提出如下研究假设。

假设3:混改通过强化创新补贴机制促进国企持续性创新。

基于上述假设,本文构建如图1所示的理论模型。

三、模型、变量与数据

(一)模型设定

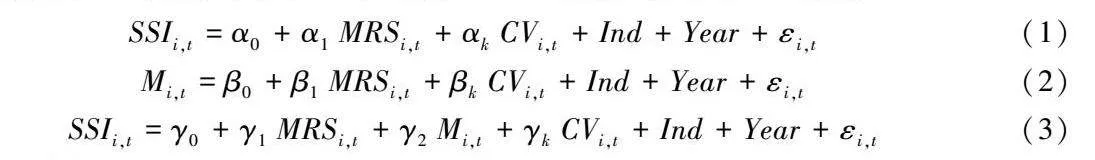

为检验混改对国企持续性创新影响的主效应(假设1)以及数字化转型和创新补贴的中介效应(假设2和假设3),基于中介作用“三步法检验”,构建如下模型:

其中,i、t分别表示企业和时间,CV为控制变量,Ind为行业虚拟变量,Year为时间虚拟变量,εi,t为随机误差项,SSI为被解释变量,MRS为解释变量,M为中介变量,其他为模型待估计参数。为避免出现反向因果问题,对自变量进行了滞后一期处理。

(二)变量测量

1.被解释变量

被解释变量为持续性创新(SSI),分别从发明专利申请量(SSI1)和专利申请总量(SSI2)两个维度对其进行测度。借鉴,利用企业创新产出指标取值的前后期变化来反映持续性创新。假设HPAt 、HPAt-1 、HPAt-2 依次表示第t年、第t-1年、第t-2年的发明专利申请量(专利申请总量),SSI1(SSI2)的测度值为:

考虑到专利数据的“右偏性”,需要对动态处理后的数据加1后进行取对数处理。

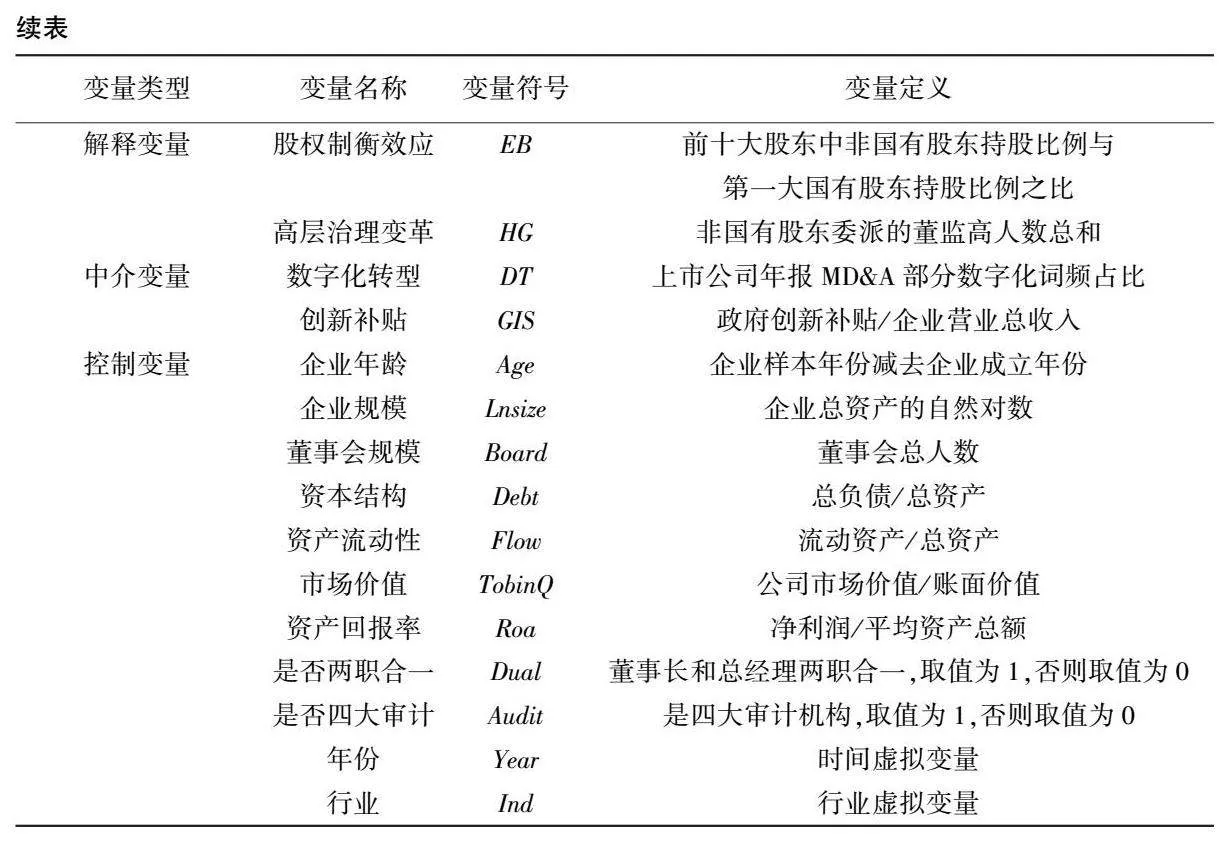

2.解释变量

解释变量为国企混合所有制改革,简称国企混改(MRS)。参考熊爱华等的研究,从股权结构、高层治理两个维度测度国企混改,相应的变量分别称为股权制衡效应(EB)和高层治理变革(HG),前者采用前十大股东中非国有股东持股比例与第一大国有股东持股比例之比来测度,后者利用非国有股东委派的董监高人数总和来衡量。

3.中介变量

依照前文论述,主要考虑数字化转型(DT)和创新补贴(GIS)两个中介变量。利用Python的爬虫功能对上市公司年报中的“管理层讨论与分析(MD&A)”部分进行基于机器学习的文本分析,统计人工智能技术、大数据技术、云计算技术、区块链技术和数字技术应用五类数字化转型关键词的总词频,并考虑年报MD&A部分文本长度差异的影响,最终用数字化转型总词频除以年报MD&A部分文本总字数作为企业数字化转型程度的代理变量。创新补贴信息披露于上市公司年报财务报表附注部分“营业外收入”板块下的“财政补助明细”之中,缺乏统一的披露形式。借鉴相关研究,利用“关键词检索”法筛选政府补贴明细中隶属于创新补贴范畴的项目,通过加总得到各样本公司的年度创新补贴总额。

4.控制变量

为控制可能影响国企持续性创新的其他特征指标,参照现有文献,引入企业年龄(Age)、企业规模(Lnsize)、董事会规模(Board)等控制变量。变量说明详见表1。

(三)数据来源

因为2006 年财政部发布了有重大调整的《企业会计准则》,所以将2007 年作为样本选择的起始年份,具体选择2007—2021年混改后的制造业国有上市公司作为研究样本。混改国企的界定和筛选按照当前有关混改领域学术研究的惯例,即第一大国有股东持股比例减少且前十大股东中包含非国有股东的国企。样本的具体筛选规则如下:第一,剔除AH、AB股同时上市的公司;第二,剔除ST、PT等被特殊处理的公司;第三,剔除主要变量缺失的公司。为减少离群值干扰,对企业样本数据中的连续变量进行了 1%和99%的双侧Winsorize处理,最终得到5428个样本数据。原始数据来自中国经济金融研究数据库(CSMAR)、Wind数据库和上市公司年报。

四、实证分析

(一)描述性统计

主要变量的描述性统计如表2所示。股权制衡效应(EB)和高层治理变革(HG)的标准差分别是其均值的约1.8倍和2.4倍,可见混改国企在股权制衡效应和高层治理变革方面存在较大差异。在随后的系列模型检验中,所有自变量的方差膨胀因子(VIF)均低于2,因此排除回归模型中可能存在的多重共线性问题。

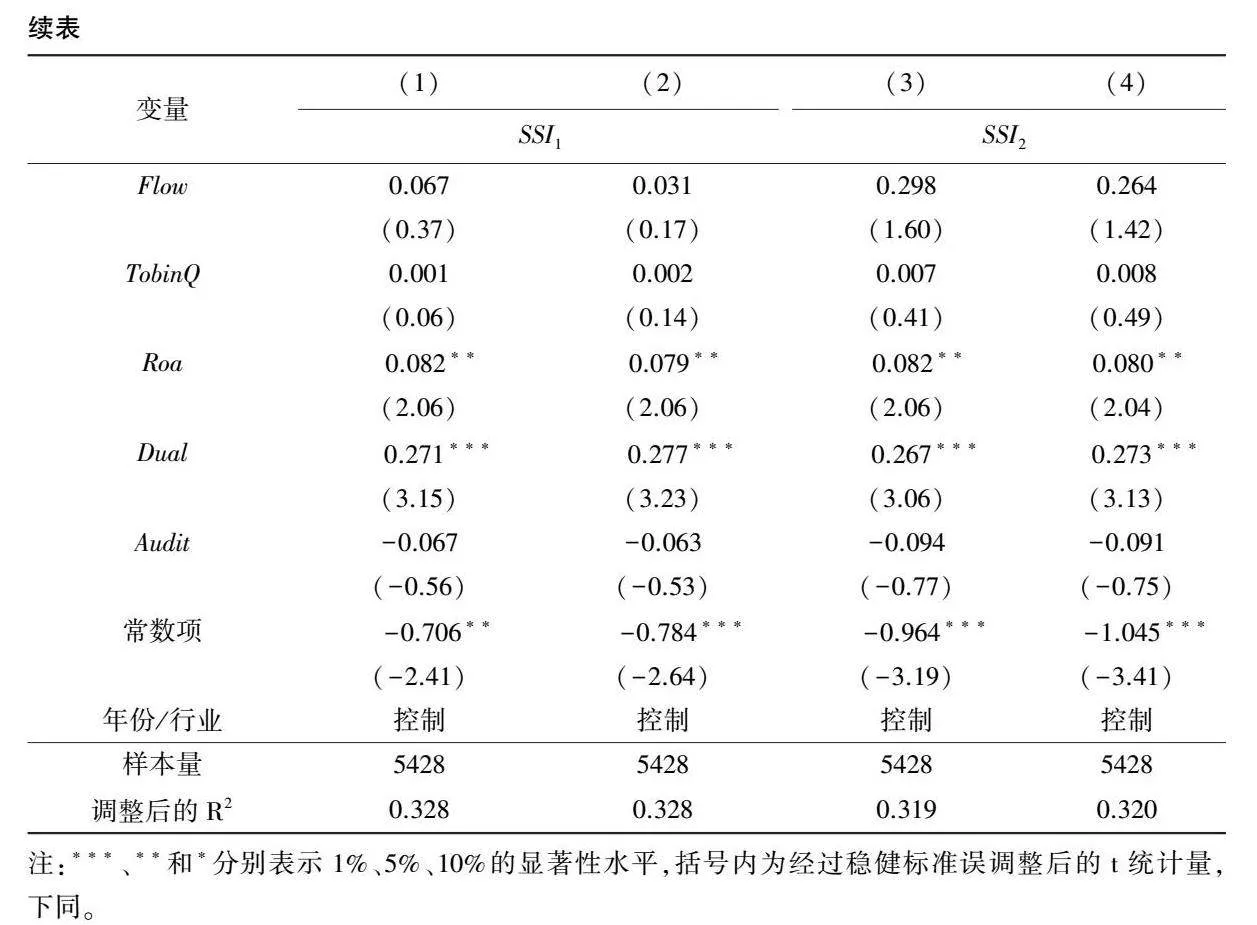

(二)基准回归分析

先来检验混改对国企持续性创新的影响,回归结果见表3。第(1)列和第(3)列显示,股权制衡效应(EB)对SSI1和SSI2均有显著的正向影响,回归系数依次为0.041和0.039。第(2)列和第(4)列显示,高层治理变革(HG)对SSI1和SSI2均有显著的正向影响,且回归系数均为0.061。高层治理变革的回归系数大于股权制衡效应的回归系数,这表明非国有股东的股权制衡效应对国企持续性创新具有更大的积极作用,而且随着高层治理变革的加大,能够更加显著地促进国企的决策质量及持续性创新水平。因此,假设1得到验证。

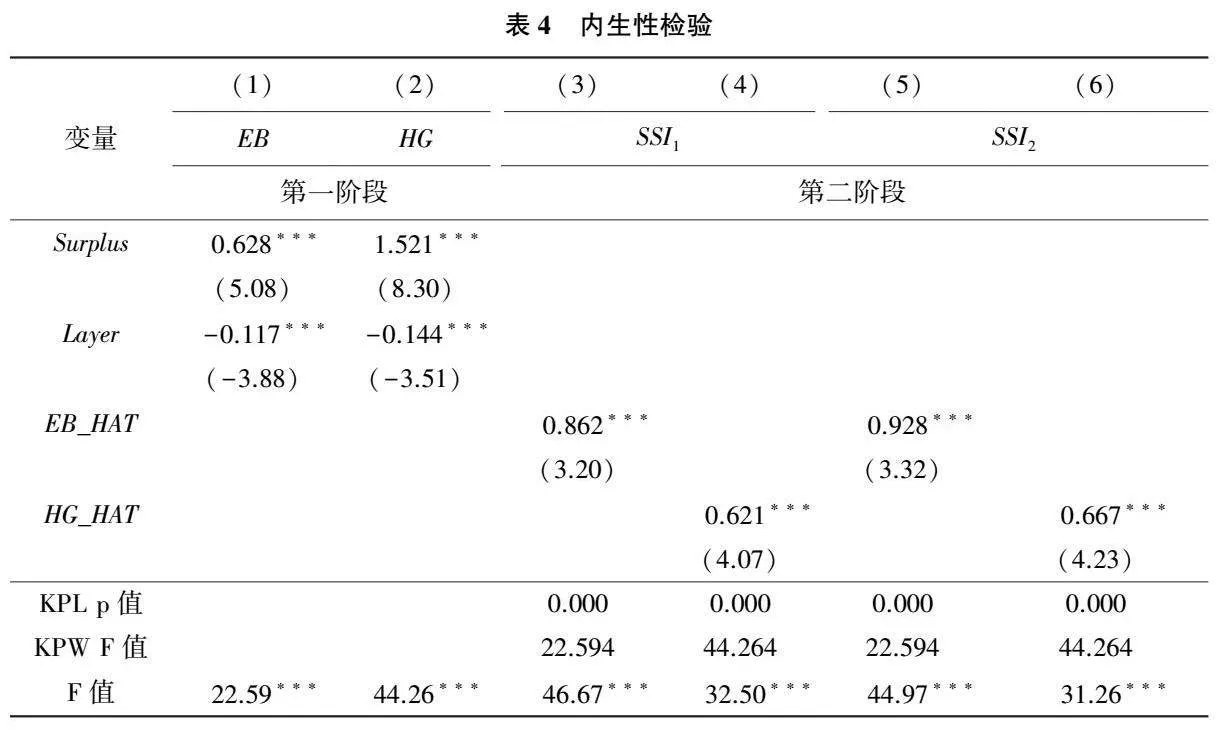

(三)内生性检验

为了消除可能存在的变量遗漏、反向因果等问题的影响,参考江轩宇的研究,选取当地政府财政盈余(Surplus)和企业金字塔层级(Layer)作为工具变量。当地政府财政盈余(Surplus)是指国企所在省市当地政府的财政盈余,可以反映政府行政干预弱化、授权增加的程度,与混改的推行正相关。企业金字塔层级(Layer)是指最终控制人控制国企的层级,企业金字塔层级的增加不利于混改的推进,其取值规则如下:如果最终控制人直接控制国企,则Layer取值为1;如果还存在一个中间控制人,则Layer取值为2;以此类推。检验模型纳入了控制变量,同时控制了时间和行业变量,后续检验模型亦如此。内生性检验结果见表4。第(1)列和第(2)列表明,Surplus和Layer与EB、HG显著相关;第(3)列至第(6)列表明,工具变量法的预测值EB-HAT和HG-HAT对SSI1和SSI2均有正向影响。识别不足检验(KPL)的p值均为0.000,弱工具变量检验(KPW)的F统计量大于Stock-Yogo弱识别检验10%水平上的临界值,内生性检验的第一阶段检验F值(22.59和44.26)均大于10。此外,Hansen-J统计量的p值均大于0.10。因此,两个工具变量是有效的,既缓解了潜在的内生性问题,也表明基准回归结果是稳健的。

五、作用机制检验

(一)股权制衡路径下的作用机制检验

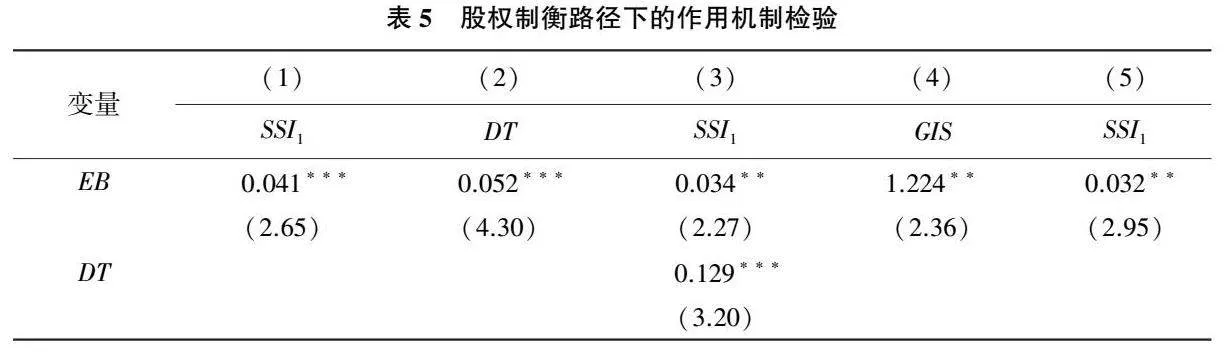

表5给出了股权制衡路径下的作用机制检验结果。第(1)列至第(3)列表明:股权制衡效应(EB)对国企持续性创新(SSI1)和数字化转型(DT)具有显著的正向影响,回归系数依次为0.041和0.052,并通过显著水平为1%的检验;当把股权制衡效应和数字化转型同时纳入回归模型时,股权制衡效应对国企持续性创新的影响仍然显著,但回归系数下降为0.034,这表明数字化转型在股权制衡效应影响国企持续性创新的过程中有部分中介效应。同理,第(4)列显示,股权制衡效应对创新补贴(GIS)有显著的正向影响,回归系数为1.224;从第(5)列可知,当把股权制衡效应和创新补贴同时纳入回归模型时,股权制衡效应对国企持续性创新的影响仍然显著,但回归系数从0.041下降为0.032,这表明创新补贴在股权制衡效应影响国企持续性创新的过程中有部分中介效应。Sobel检验表明,数字化转型和创新补贴的Z统计值均通过显著水平为5%的检验,二者的中介效应值依次为23.95%和21.32%,数字化转型和创新补贴是有效中介变量。因此,从股权制衡路径来看,假设2和假设3得到验证。

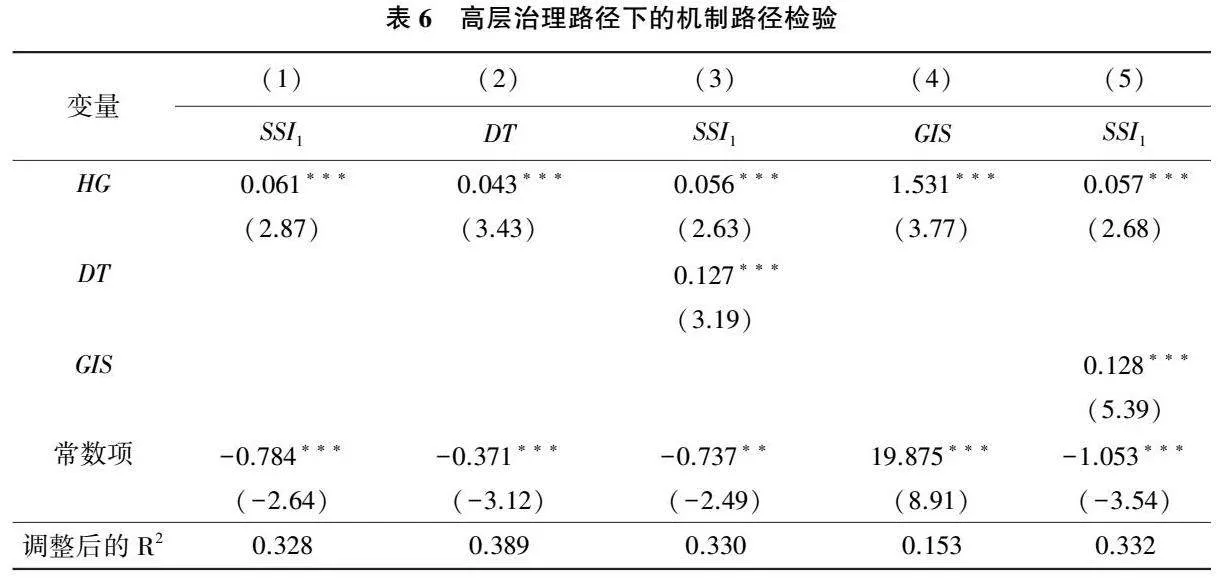

(二)高层治理路径下的作用机制检验

表6显示了高层治理路径下的作用机制回归结果。从第(1)列至第(3)列可知:高层治理变革(HG)对国企持续性创新(SSI1)和数字化转型(DT)具有显著的正向影响,回归系数依次为0.061和0.043;当把高层治理变革和数字化转型同时纳入回归模型时,高层治理变革对国企持续性创新的影响仍然显著,但回归系数下降为0.056,这表明数字化转型在高层治理变革影响国企持续性创新的过程中起中介作用。第(4)列表明,高层治理变革对创新补贴(GIS)有显著的正向影响,回归系数为1.531。从第(5)列可知,当把高层治理变革和创新补贴同时纳入回归模型时,高层治理变革对国企持续性创新的影响仍然显著,但回归系数从0.061下降为0.057,这表明创新补贴在高层治理变革影响国企持续性创新的过程中有部分中介效应。Sobel检验表明,数字化转型和创新补贴的Z统计值均通过显著水平为1%的检验,二者的中介效应值依次为25.44%和15.45%。因此,从高层治理变革路径来看,假设2、假设3得到验证。

(三)稳健性检验

为检验前述结果的可靠性,采用变量替代法进行稳健性检验。第一,解释变量替代法。用股权融合度(HHI)替代股权制衡效应(EB)和高层治理变革(HG)两个解释变量。利用公式(5)所示的反向赫芬道尔指数来测度股权融合度:

其中,Ki表示国企前十大股东中的第i类股东股份所占比例,根据股东性质将股东股份划分为国有股、集体股、民营股、外资股和其他股五类。HHI取值越大表明股权融合度越高,国企混改程度越高。第二,被解释变量替代法。用专利申请总量(SSI2)代替发明专利申请量(SSI1)来衡量国企持续性创新。分别进行上述两类变量替代之后,对主效应和中介效应重新进行检验。结果表明,主效应、数字化转型和创新补贴的中介效应依然显著。篇幅所限,这里不展示具体检验结果。

六、异质性分析

由于样本在地区、行业和企业层面具有差异性,可能会出现部分因素对主效应产生不同的影响,这里将从地区发展水平、行业高新技术属性和企业产权特征三个方面进行异质性分析,进一步丰富研究结果。

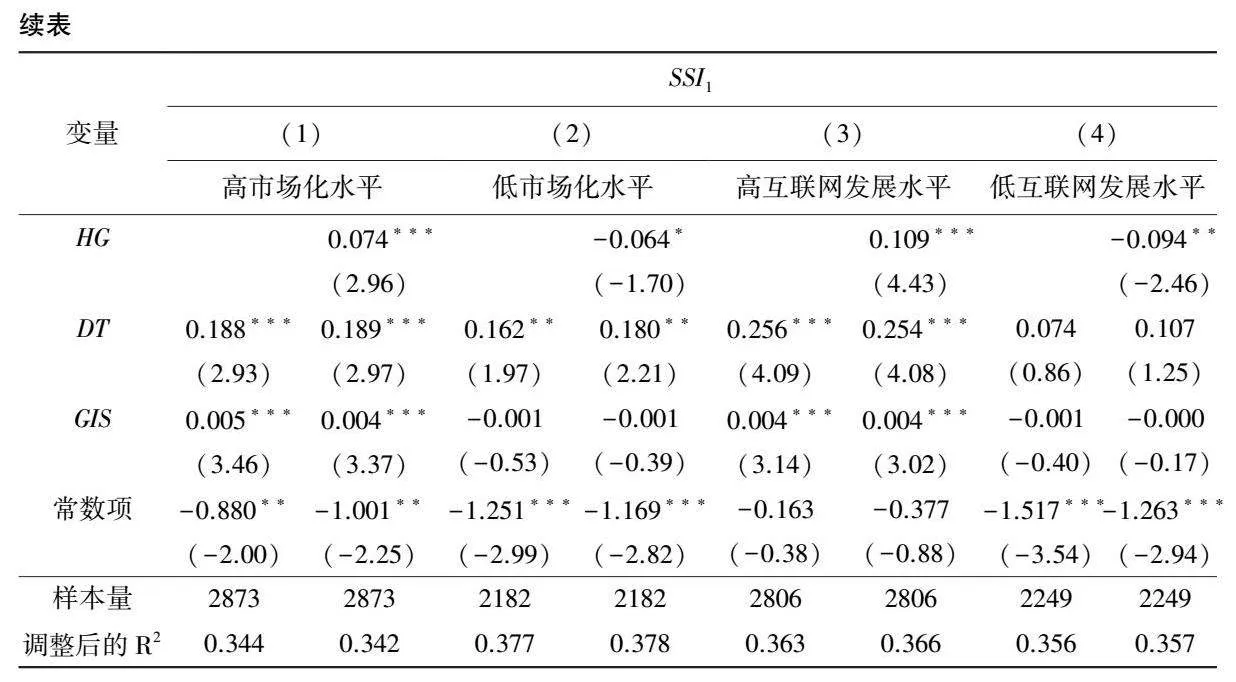

(一)地区发展水平

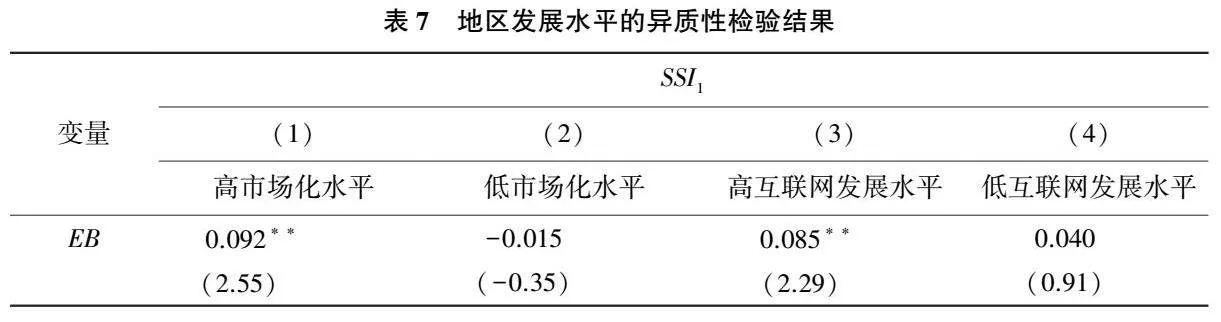

可以有效反映地区发展水平的指标较多,这里选取市场化水平和互联网发展水平。第一,市场化水平。计算樊纲指数中的地区市场化指数,并以历年各地区市场化指数的中位数将样本划分为高市场化水平、低市场化水平两组。分别对这两组样本进行回归,结果见表7第(1)列和第(2)列。可知,对于高市场化水平地区,混改(EB和HG)、数字化转型(DT)、创新补贴(GIS)的系数均显著为正,而对于低市场化水平地区,仅有数字化转型(DT)的回归系数显著为正,其他回归系数显著为负或不显著。这表明高市场化水平能够增强混改对国企持续性创新的促进作用。第二,互联网发展水平。选择互联网普及率、与互联网相关的从业人员人数、与互联网相关的产出数据和移动互联网用户数四个指标,在数据标准化处理的基础上运用主成分分析法合成地区的互联网综合发展水平指数,根据该指数的中位数将样本划分为高互联网发展水平、低互联网发展水平两组。分别对这两组样本进行回归,结果见表7第(3)列和第(4)列。可以发现,对于高互联网发展水平地区,混改(EB和HG)、数字化转型(DT)、创新补贴(GIS)的系数均显著为正,但对于低互联网发展水平地区,相应的回归系数显著为负或不显著。综上,高发展水平有利于发挥混改对国企持续性创新的促进作用。

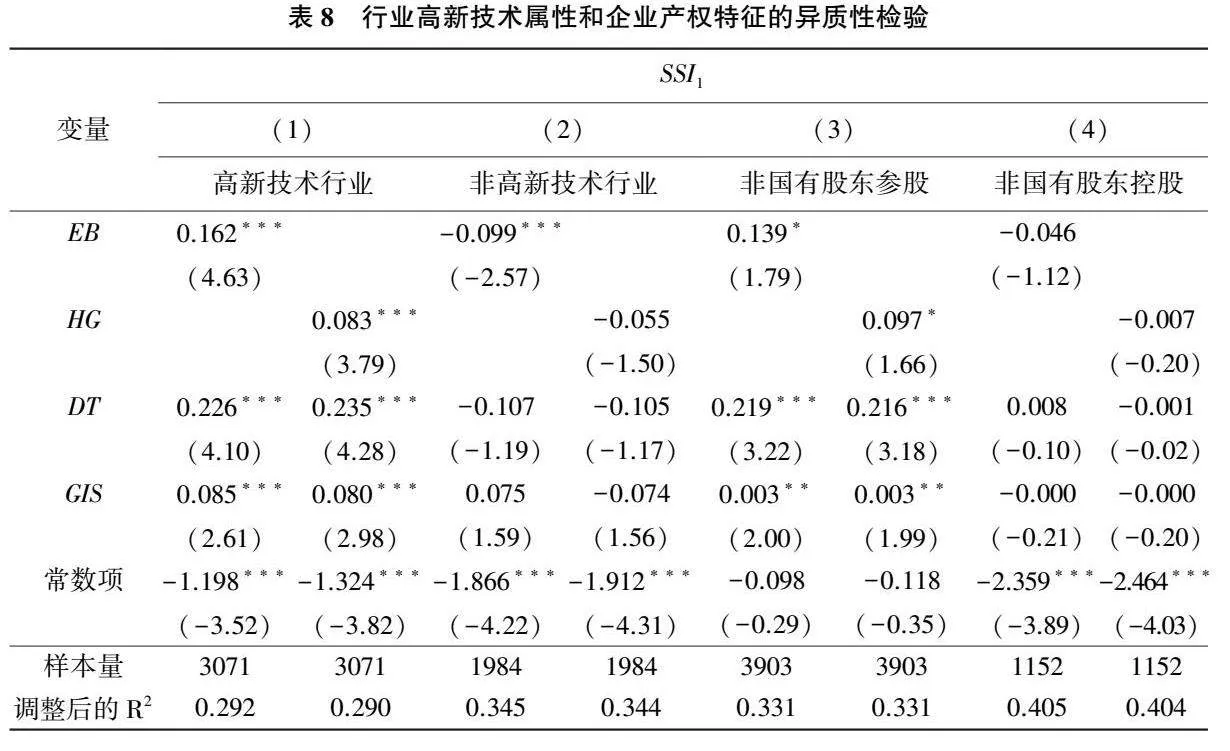

(二)行业高新技术属性

根据中国经济金融研究数据库(CSMAR)提供的相关数据和标准,将样本所在行业划分为高新技术行业和非高新技术行业两组。分别对这两组样本进行回归,结果见表8第(1)列和第(2)列。可知,对于高新技术行业,混改(EB和HG)、数字化转型(DT)、创新补贴(GIS)的回归系数均显著为正,而对于非高新技术行业,相应的回归系数不显著或显著为负。这表明在高新技术行业混改对国企持续性创新的创新促进效应更加突出。高新技术行业的国企面临较大的产业数字化机遇和政策激励,推动了它们更加广泛和深入地应用互联网平台、数字孪生和数字仿真等技术,提升了国企的持续性创新水平。

(三)企业产权特征

按照混改国企的股权结构特征,将样本分为非国有股东参股、非国有股东控股两组。分别对这两组样本进行回归,结果见表8第(3)列和第(4)列。可以发现,对于非国有股东参股的国企,国企混改(EB和HG)、数字化转型(DT)、创新补贴(GIS)的回归系数均显著为正,而对于非国有股东控股的国企,相关回归系数均不显著。这表明混改国企的股权结构产生了类似“啄序”的现象,即与非国有股东控股的国企相比,非国有股东参股的国企既保留了自身在政策支持、资源整合等方面的比较优势,又积极开发了民营、外资等股东带来的互补优势,这会使混改对其持续性创新的促进效应更加突出。这里需要说明的是,如果将被解释变量SSI1替换为SSI2,重新进行异质性分析,仍然可以得到上述异质性分析结果。

七、结论与启示

(一)研究结论

基于2007—2021年我国A股制造业上市国有企业的数据,采用中介效应模型和两阶段工具变量法,探讨了混合所有制改革(混改)对国企持续性创新的影响及其作用机制。结果表明:混改能够从股权制衡和高层治理两个方面对国企持续性创新产生促进作用,高层治理变革的作用效果比股权制衡效应更突出;数字化转型和创新补贴在混改促进国企持续性创新的过程中起到部分中介作用;高发展水平地区、高新技术行业和非国有股东参股能够增强混改对国企持续性创新的促进作用。

(二)实践启示

上述结论表明,在国企混改提质增效的过程中,除了要以股权制衡和高层治理变革为根本抓手以外,还要发挥企业数字化转型和创新补贴等因素的协同作用、积极营造和利用有利于国企混改的外部条件,实现多重因素的组合效应。第一,要优化股权结构、变革高层治理,紧抓国企混改的根本动力。在“混产权”带来的股权融合和制衡效应的基础上,要加强非国有股东通过委派董监高参与高层治理,促进国企决策经营机制优化,实现不同产权资本的深度融合,最大限度地利用股东的资源互补优势赋能国企混改提质增效。第二,发挥企业数字化转型和创新补贴等因素的协同作用。强化数字化转型的机制路径,拓宽外部知识和信息供给、降低创新试错成本,进而提升国企持续创新的动力和效率;强化创新补贴投入的机制路径,促使政府创新补贴通过信号传递作用、资源配置效应来充分发挥协同作用。第三,积极营造和利用有利于国企混改的外部条件。国企应积极利用所在地区的市场化过程、互联网发展、高新技术产业发展中的投资机遇,紧抓产业数字化、智能化发展机遇,充分激活外部条件对国企混改提质增效的正向作用。

〔责任编辑:来向红〕

作者简介:吴崇,管理学博士,南京信息工程大学商学院教授;张佳奇,南京信息工程大学商学院硕士研究生;赵洧玉,南京信息工程大学商学院硕士研究生。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国特色社会主义基本经济制度体系研究”(20ZDA015);江苏省社会科学基金“逆向技术溢出视域下‘混改’驱动江苏制造国企绿色创新的机制与路径研究”(23EYB003);2023年度江苏省研究生科研与实践创新计划项目“混改背景下现金股利政策对国企绩效的影响研究”(SJCX23-0362)。

①何瑛、杨琳:《改革开放以来国有企业混合所有制改革:历程、成效与展望》,《管理世界》,2021年第7期。

②陆瑶、崔雨薇:《国企混改引进技术战略投资者的成效评估:基于企业创新的视角》,《南开管理评论》,http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20240416.1040.002.html。

钱婷、庄雪:《非国有资本参股对国有企业数字化转型的影响研究》,《首都经济贸易大学学报》,2024年第1期。

向刚:《企业持续创新:理论研究基础、定义、特性和基本类型》,《科学学研究》,2005年第1期。

赵炎、齐念念、阎瑞雪等:《结构嵌入、吸收能力与企业持续性创新——来自高新技术企业联盟创新网络的证据》,《管理工程学报》,2023年第4期。

毕克新、冯迪:《信息化条件下制造企业工艺创新组织的演进影响因素》,《经济管理》,2013年第3期。Peter C.Verhoef, Thijs Broekhuizen,Yakov Bart,et al, “Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda”,Journal of Business Research,vol.122(2021).

熊爱华、张质彬、张涵:《国有企业混合所有制改革对创新绩效影响研究》,《科研管理》,2021年第6期。张国胜、杜鹏飞:《数字化转型对我国企业技术创新的影响:增量还是提质?》,《经济管理》,2022年第6期。

钱婷、庄雪:《非国有资本参股对国有企业数字化转型的影响研究》,《首都经济贸易大学学报》,2024年第1期。

綦好东、郭骏超、朱炜:《国有企业混合所有制改革:动力、阻力与实现路径》,《管理世界》,2017年第10期。

Xiaoqian Zhang,MingqiangYu,GaoquanChen, “Does mixed-ownership reform improve SOEsinnovation? Evidence from state ownership”,China Economic Review,vol.61(2020).

Kevin Zheng Zhou, Gerald Yong Gao, Hongxin Zhao, “State ownership and firm innovation in China: An integrated view of institutional and efficiency logics”, Administrative Science Quarterly,vol.62,no.2(2017).

Raffaele Fabio Ciriello, Alexander Richter, Gerhard Schwabe,“Digital innovation”, Business & Information Systems Engineering,vol.60,no.6(2018).

Satish Nambisan,Lyytinen Kalle,Majchrzak Ann,et al, “Digital innovation management: Reinventing innovation management research in a digital world”,MIS Quarterly,vol.41,no.1(2017).张国胜、杜鹏飞:《数字化转型对我国企业技术创新的影响:增量还是提质?》,《经济管理》,2022年第6期。

赵炎、齐念念、阎瑞雪等:《结构嵌入、吸收能力与企业持续性创新——来自高新技术企业联盟创新网络的证据》,《管理工程学报》,2023年第4期。

戚聿东、杜博、温馨等:《国有企业数字化战略变革:使命嵌入与模式选择——基于3家中央企业数字化典型实践的案例研究》,《管理世界》,2021年第11期。

张吉昌、龙静:《数字化转型、动态能力与企业创新绩效——来自高新技术上市企业的经验证据》,《经济与管理》,2022年第3期。

Pere Arqué-Castells,“Persistence in R&D performance and its implications for the granting of subsidies”, Review of Industrial Organization,vol.43, no.3(2013).赵宝芳、陈晓丹:《政府创新补贴、风险投资与企业创新——基于信号传递的视角》,《管理评论》,2022年第12期。

黎文靖、郑曼妮:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》,2016年第4期。

Benjamin Maury,Anete Pajuste,“Multiple large shareholders and firm value”, Journal of Banking & Finance,vol.29,no.7(2005).

郑飞、石青梅、李腾等:《财政补贴促进了企业创新吗——基于产业生命周期的经验证据》,《宏观经济研究》,2021年第2期。

Kevin Zheng Zhou, Gerald Yong Gao, Hongxin Zhao, “State ownership and firm innovation in China: An integrated view of institutional and efficiency logics”, Administrative Science Quarterly,vol.62,no.2(2017).

何瑛、杨琳:《改革开放以来国有企业混合所有制改革:历程、成效与展望》,《管理世界》,2021年第7期。

何郁冰等的测度方法何郁冰、周慧、丁佳敏:《技术多元化如何影响企业的持续创新?》,《科学学研究》,2017年第12期。

熊爱华、张质彬、张涵:《国有企业混合所有制改革对创新绩效影响研究》,《科研管理》,2021年第6期。

吴非、胡慧芷、林慧妍等:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》,2021年第7期。袁淳、肖土盛、耿春晓等:《数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化》,《中国工业经济》,2021年第9期。

郭玥:《政府创新补助的信号传递机制与企业创新》,《中国工业经济》,2018年第9期。

江轩宇:《政府放权与国有企业创新——基于地方国企金字塔结构视角的研究》,《管理世界》,2016年第9期。

俞红海、徐龙炳、陈百助:《终极控股股东控制权与自由现金流过度投资》,《经济研究》,2010年第8期。

黄群慧、余泳泽、张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》,2019年第8期。