农产品区域公用品牌生态圈成长路径及形成机理

2024-09-21李佛关黄玲丹张燚

摘要:农产品区域公用品牌建设是促进农业经济发展和实现乡村产业振兴的重要抓手。本文以农产品区域公用品牌生态圈作为研究对象,基于涪陵榨菜的纵向案例,运用扎根理论对农产品区域公用品牌生态圈成长路径及形成机理进行了探索性研究。涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈的成长历程可分为品牌培育(2000年以前)、品牌注册与成长(2000-2009年)、品牌生态圈(2010年至今)三个阶段。研究发现:在品牌培育阶段,受实业救国思潮、改革开放、市场需求等因素的促进,核心主体政府协同企业、科研机构、合作组织、农户等相关主体,在榨菜种植加工技术探索、优良品种培育、加工等方面发挥了重要作用,涪陵榨菜得以孕育和发展;在品牌注册与成长阶段,在产业布局分散、加工技术落后、品牌少而弱等发展压力下,通过发挥政府的核心主体作用,龙头企业、合作社、科研机构、农户等的重要主体作用,涪陵榨菜得以注册和成长;在品牌生态圈阶段,在消费升级、利润率下降、产品同质化严重等发展压力下,通过发挥企业的核心主体作用,政府的重要(或边缘)主体作用,龙头企业、合作社、科研机构、农户等的重要主体作用,涪陵榨菜品牌生态圈得以形成和继续发展。

关键词:农产品区域公用品牌;生态圈;涪陵榨菜;成长路径;机理

一、问题提出

全球化时代,企业间的竞争逐渐由产品竞争转为品牌竞争,品牌已成为衡量企业和国家实力的重要标志。习近平总书记强调要“推动中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变”。这为我国在社会主义新征程下转变经济发展方式,提高经济发展质量,建设品牌强国提供了科学指引。我国是农业大国,但不是农业强国,我国农业品牌在国际市场上竞争力不强,农产品出口增速远低于进口增速。在激烈的农产品市场竞争中,如何更好地推进农业品牌建设,提升农业效益,已成为提高我国综合国力、应对市场风险的重要手段。

目前,我国农业品牌建设仍然处于起步阶段,农产品种类数量多但品牌少而不强。随着我国经济发展,人民生活水平日益提高,消费能力不断增强,由过去注重“数量型”“温饱型”消费逐步升级为“品质型”“健康型”消费,人们越来越注重农产品的品牌效应。涪陵榨菜是重庆市名优特产,与法国酸黄瓜、德国甜酸菜齐名为世界三大名腌菜,经历百余年发展,已成长为榨菜行业的龙头产品,是重庆市涪陵区的重要经济支柱。持续推动涪陵榨菜发展,将其建设成为国际知名的农产品区域公用品牌,既能推动地区乡村产业振兴,同时也能顺应人们消费升级的趋势,更好地助推我国的品牌强国战略。

生态与植物学家亚瑟·坦斯利(Arthur Tansley),于1935年首次提出生态圈概念,并将其定义为一个有机整体,包含了生物集合,也包含了形成环境的一切物质因素集合。生态圈是一种生态系统,生态圈是生态系统的一种阶段性形态,生态系统需要经过较长时间的成长和进化才能达到生态圈阶段(许晖等,2017)。品牌生态理论产生于21世纪初,该理论认为品牌具有生命特质,其成长处于生态系统中(许晖等,2019)。本文所探讨的农产品区域公用品牌生态圈是基于某农产品区域公用品牌所覆盖范围内的农业企业、农户、供应商、经销商、顾客、行业协会、合作社、科研院所、政府等主体共同构成的利益相关者圈层。在农产品区域公用品牌生态圈阶段,农业企业是核心主体,起主导作用,政府是重要或边缘主体,各利益相关者的作用和地位趋于成熟,共同促进了农产品区域公用品牌发展。

本研究的总体目标是探索农产品区域公用品牌生态圈的成长路径和形成机理。希望通过对涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈成长的纵向案例研究,回答以下问题:(1)涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈的成长历程、路径是什么?制约其成长的主要因素有哪些?(2)在涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈成长过程中,政府、企业等利益相关者各自扮演的角色是什么?起到了什么作用?(3)涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈成长的不同阶段的动力机制、主要策略是什么?

二、研究回顾

随着市场竞争的加剧,品牌越来越重要,品牌是农产品参与国内外市场竞争的重要工具和法宝。农产品区域公用品牌有时又被称为“农产品区域品牌”“区域品牌”“区域产业集群品牌”“原产地品牌”“地理标志”等。由于单个农户和中小农业企业往往无力从事品牌建设,所以合力建设农产品区域公用品牌是中国很多地区实现农业提质增效的重要途径和现实途径。如何建设农产品区域公用品牌,已有文献从农产品区域公用品牌的建设主体、成长路径、形成机理等方面展开了一些研究。

(一)农产品区域公用品牌的建设主体

农产品区域公用品牌具有建设主体分散、外部性显著、产品质量难以监测、建设周期长等特点。建设区域品牌需要政府协同其他参与主体,政府应在区域品牌建设中承担主导责任(Ranisto,2003;Principal,2010)。因为区域品牌具有天然的公共产品属性,需要地方政府行使监督管理职能(Graham,2009)。政府是品牌农产品质量标准化体系的制定主体,是农产品品牌建设的支持和服务主体(张可成,2009;王军、李鑫,2014;李静,2016)。在农产品区域公用品牌的建设过程中要综合政府力量、合作社能力以及龙头企业的引领作用,政府在其中起到了关键作用(李大垒、仲伟周,2017)。区域品牌建设是一个系统工程,政府、企业及利益相关者要形成战略趋同机制,合理有效配置资源(赵卫红、肖若愚,2019)。农业龙头企业是构建现代农业体系的支柱,在促进小农户和现代农业发展有机衔接上发挥着重要作用(唐衡,2019)。只有充分发挥政府和龙头企业的双强引擎作用,才能成功创建农产品区域公用品牌(李佛关等,2022;张燚等,2022)。因此,在农产品区域公用品牌的建设中,应发挥好政府、龙头企业、合作社等主体的作用。

(二)农产品区域公用品牌的成长路径

农产品区域公用品牌的成长不是一蹴而就的,需要长时间的培育、建设。基于消费者认知过程,以消费者为中心进行品牌培育,区域品牌的成长需要经历区域产品、认知、美誉度、文化、信仰五个阶段(杨建梅,2005;科耐普,2006)。区域环境、产业优势、产品品牌是区域品牌形成的重要支撑(马庆栋,2010)。农产品区域品牌的发展需要依次经历区域农产品、农产品集群、区域品牌形成、区域品牌成长、区域品牌稳定发展或消亡五个阶段(胡正明、王亚卓,2010)。区域品牌发展的基本路径是由产品品牌到企业品牌,再到区域品牌(沈鹏熠,2011)。总而言之,农产品区域公用品牌建设需要经历初创、成长、成熟等不同阶段,需要以产品品牌、企业品牌等为基石。

(三)农产品区域公用品牌的形成机理

农产品区域公用品牌的成长会受到很多因素的影响和制约。要想打造强势品牌,就要与消费者沟通,进而建立品牌联想(Aaker DA,2000)。构建区域品牌首先要做好品牌的识别工作(Rainisto,2003)。产业集群是区域经济发展的重要标志,区域品牌是区域经济发展的产物(Porter ME,1998)。从营销角度来说,品牌策略是影响品牌创建的重要因素(Kotler,1993)。市场份额、区域文化、区域营销是区域品牌建立的三个重要因素(杨建梅等,2005)。农产品区域品牌的发展,既受自然资源的影响,也受品牌管理、市场需求、生产者效率以及其他利益相关者配合等因素的影响(郑秋锦、许安心,2007)。区域品牌是在相对优势、规模生产、外部性和契约性的共同作用下形成的(郭克锋,2011)。产业集群内领头企业带动作用的大小,影响了集群区域品牌与企业品牌的创建(李大垒,2009)。农产品区域品牌的形成,既需要区域资源禀赋,同时也需要农业相关政府部门、农产品加工龙头企业、农业行业协会的通力合作(姚春玲,2013)。政府可以通过产业支撑、产业规划、中介服务、市场建设、社会文化五个方面,影响地区产业集群发展和区域品牌建设(丁朔,2018)。政府要完善农产品市场监管体系,为农产品品牌发展提供良好市场环境(刘迪,2019)。总之,区域资源禀赋、产业集群及其规模、市场份额等都是农产品区域公用品牌形成的重要条件,同时农产品区域公用品牌也需要政府、龙头企业、行业协会等主体的合力建设。

纵观以上文献,学者们对农产品区域公用品牌的建设主体、成长路径、形成机理等方面进行了一些较深入的探讨,为本研究提供了借鉴。从学者们的观点来看,对农产品区域公用品牌建设主体的研究大多聚焦于政府和龙头企业视角,成长路径的研究大多是基于消费者或依次产品品牌、企业品牌、区域品牌建设递进的视角,形成机理的研究大多从各主体合作和利益分配的视角。现有研究基本聚焦于农产品区域公用品牌的培育和成长上,少见农产品区域公用品牌生态圈阶段的研究成果。基于此,本文通过涪陵榨菜的纵向案例,运用利益相关者角色定位理论和探索性案例研究方法,研究农产品区域公用品牌在经历培育阶段、注册与成长阶段,到达农产品区域公用品牌生态圈阶段的过程中,政府、龙头企业、合作社组织、科研机构、农户等利益相关者协同创建农产品区域公用品牌生态圈的成长路径和机理。

三、研究设计

(一)研究方法

本研究主要采用了探索性案例研究方法,基于涪陵榨菜案例,探索农产品区域公用品牌生态圈的成长路径及作用机理。试图以“动因-行为-成果”逻辑为指导,探索农产品区域公用品牌生态圈成长不同阶段各利益者的决策依据、角色定位与行为、取得的成果。这些决策、行为与成果形成了农产品区域公用品牌生态圈不同阶段的成长路径和机理。由于现有相关文献少有谈及农产品区域公用品牌生态圈,所以,本文采用探索性案例研究方法(陈晓萍等,2008)。对农产品区域公用品牌生态圈不同阶段成长路径和形成机理的研究,需要分析案例长时期的成长过程,所以,本文采用纵向案例研究。

(二)案例选择

涪陵榨菜是我国知名的农产品区域公用品牌,发源于清朝末年,文化内涵丰富。获地理标志证明商标、重庆市著名商标、中国驰名商标、中国百强农产品区域公用品牌等多项荣誉称号,与法国酸黄瓜、德国甜酸甘蓝并称世界三大知名腌菜。另外,涪陵榨菜在原材料生产、产业发展、品牌建设等过程中,政府、企业、农户、合作社组织、金融机构、消费者等多个利益相关者互为支撑,形成了农产品区域公用品牌生态圈。2018年,浙江大学中国农业品牌中心发布区域公用品牌价值评估报告,涪陵榨菜品牌价值高达147.32亿元。选择涪陵榨菜作为研究对象,符合案例选择的典型性原则(Patton,1987)。

(三)数据收集与处理

1.数据收集

本研究的数据收集方法主要为结构化访谈、半结构化访谈和二手资料收集等。一手资料主要通过电话访谈获取,通过选择与本研究相关的政府、企业、行业组织、金融机构、农户、消费者等利益相关者,分别与相关人员进行了20~100分钟的访谈,并将访谈内容征求受访者同意后录音,以便后期进行资料整理。二手资料来源主要包括:(1)相关企业官网年报、年度总结报告、内刊新闻、公司官网信息等;(2)涪陵榨菜行业报告、公开媒体报道(报纸、公众号等)行业研究(分析)报告、学术期刊论文、媒体访谈记录。将二手数据与一手数据相互结合和补充以形成多方验证,使研究结果更加准确(Jick,1979)。从不同渠道收集到多样化的信息和数据,有利于提高案例的信度、效度(Yin,2013)。

2.数据处理

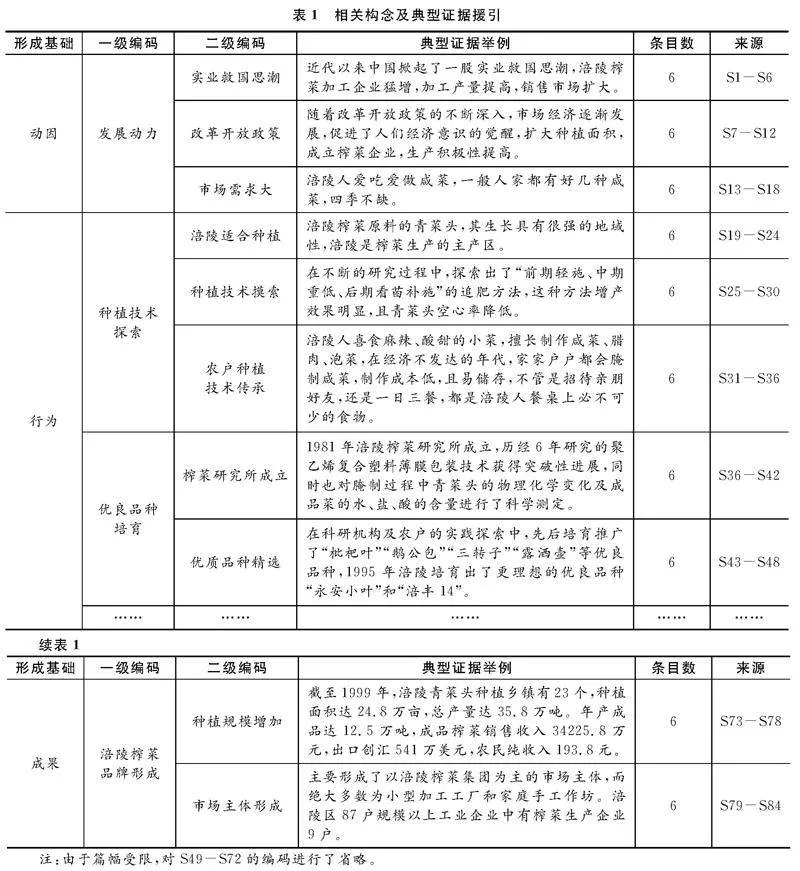

根据Patton(2002)提出的研究方法,对不同来源收集到的数据进行分类分析,可以提高研究信度。依据Yin(2013)提出的研究逻辑,首先,通过结合一手数据和二手数据,识别涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈成长的动因、采取的措施和发展的成果,利用收集到的丰富数据建立证据链,探寻农产品区域公用品牌生态圈的内在逻辑规律(何侍昌,2018)。然后,采用双盲方式对收集到的资料进行编码,通过编码将质性资料归纳成概念,再将这些概念进一步归类,分配到相关的范畴中去,形成理论诠释。

四、案例发现与结果分析

(一)涪陵榨菜品牌生态圈的成长路径

根据资料梳理,涪陵榨菜在经历品牌培育阶段(2000年以前)、品牌注册与成长阶段(2000-2009年)后,进入品牌生态圈阶段(2010年至今)。涪陵榨菜品牌生态圈成长三阶段的划分是以涪陵榨菜发展绩效作为依据的,同时按照惯例,大多数学者划分成长历程基本都是按培育、成长、成熟三个阶段,通过对涪陵榨菜发展过程中关键事件的考察,“涪陵榨菜”于2000年4月经国家工商行政管理总局核准注册为地理标志证明商标,于2010年1月被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。

1.品牌培育阶段

1898-1909年,涪陵榨菜加工技术主要由邱寿安掌握,由其独家经营。后来,榨菜腌制技术外传,涪陵榨菜得到快速发展。20世纪20年代,种植面积为1万亩左右。20世纪90年代,种植面积扩大到20余万亩。涪陵榨菜农产品区域公用品牌能够培育起来,主要有四个方面的原因:种植规模不断扩大,政府核心主体作用发挥,企业边缘主体作用发挥,科研机构、合作社组织、农户边缘主体作用发挥。

(1)种植规模不断扩大

涪陵区优越的自然地理环境促进了青菜头的生长。1919年,青菜头的种植面积仅为3000亩;1926年,种植面积达到1万亩;到1935年,青菜头的种植向长江沿岸扩展,种植遍及涪陵、丰都、江津、万州等11个区县的38个乡镇,其中涪陵区为主产区。到20世纪90年代,涪陵青菜头种植面积达到20余万亩,产量达到35万吨,产值达16477万元(何侍昌,2018)。青菜头种植面积的不断扩大,既为涪陵榨菜提供了原料保障,又带动了农民的就业增收。

(2)政府核心主体作用发挥

政府在涪陵榨菜农产品区域公用品牌培育过程中发挥了核心主体作用。政府通过政策支持、资源整合、组建公共平台以及成立专门部门进行管理等方式促进了品牌培育。当时的涪陵县政府曾通令全县的榨菜种植户和加工企业,强调必须以新法为指导,通过组建榨菜公司,规范榨菜管理、改良榨菜装置、提高榨菜质量,确保农户收入增加。20世纪六七十年代,在收获加工季节,当地政府成立了榨菜生产加工临时小组,协调当地榨菜原料的收购、运输、生产和加工。1974年,四川省商务厅下发了榨菜加工“整形分级、以块定级”的规定,改变了以前只分大小不分形态的分级办法,榨菜质量得到保证。1978-1979年,四川省标准计量局颁布实施了榨菜史上第一个标准《川Q27-80四川省榨菜出口标准》。1980年以后,涪陵县成立常设的榨菜管理办公室,办公室下设不同的业务科室,负责制定榨菜发展的方针、计划和政策,同时负责审查指导榨菜企业的生产销售、商标使用、技术培训、日常监督等工作。政府核心主体作用的发挥,使涪陵榨菜走上了有序发展的道路。

(3)企业边缘主体作用发挥

企业是涪陵榨菜农产品区域公用品牌培育的边缘主体。受近代实业救国思潮和改革开放政策的影响,众多家庭手工作坊和加工企业纷纷成立并得到较好发展。1951年,川东军区积极响应党和国家号召,开始着手兴办榨菜企业,先后在位于长江沿岸的江津、长寿、涪陵、丰都、石柱、万县等地恢复和成立了15家榨菜厂,这些企业主要为国营性质。随着社会主义市场经济体制的逐步确立,种植户、个体加工户和广大公司的积极性得到激发,涪陵榨菜企业数量逐渐增加,形成了以涪陵榨菜集团和辣妹子集团公司为龙头的榨菜企业集群。至1997年,涪陵区榨菜加工企业发展到158家,其中,国有企业有29家、集体企业有78家、民营个体企业有51家,年生产能力达到14万吨,企业注册商标73件。至20世纪末期,涪陵区形成了以涪陵榨菜集团有限公司为龙头,众多小型加工工厂、家庭手工作坊并存的市场格局。

(4)科研机构、合作社组织、农户边缘主体作用发挥

科研机构、合作社组织、农户是涪陵榨菜农产品区域公用品牌培育的协作主体。科研机构通过培育优质品种和改进种植技术来保证榨菜原料品质。通过科研人员的长期努力,培育了“枇杷叶”“鹅公包”“三转子”“露洒壶”“涪丰14”“永安小叶”等优良榨菜品种,通过农户精心种植,产出了个头大、肉质肥厚的青菜头,为涪陵榨菜加工提供了优质、稳定的原材料。合作组织发挥了桥梁纽带作用,为涪陵榨菜培育提供了信息、培训、展览等服务,加强了政府与企业、企业与企业、企业与农户、政府与农户之间的联系。榨菜种植农户数不断增加,种植面积不断扩大,为涪陵榨菜农产品区域公用品牌培育提供了资源保障。

2.品牌注册与成长阶段

这一阶段以涪陵榨菜地理标志的注册为起点。“涪陵榨菜”“Fuling Zhacai”分别于2000年4月与2006年4月经国家工商行政管理总局核准注册为地理标志证明商标。涪陵区政府和榨菜经营企业意识到,必须打造农产品区域公用品牌,同时规范行业标准,才能使涪陵榨菜在众多腌菜产品中脱颖而出。通过政府核心(或重要)主体作用的发挥,龙头企业重要主体作用发挥,科研机构、合作社组织、农户重要主体作用发挥,涪陵榨菜获得了快速成长。2009年,涪陵榨菜被首届中国农产品区域公用品牌建设论坛组委会评为中国农产品区域公用品牌价值百强榜第2名,品牌价值为118.4亿元。

(1)政府核心(或重要)主体作用发挥

政府作为管理者和服务者,在涪陵榨菜农产品区域公用品牌的注册和成长中发挥了核心(或重要)主体作用。2000年,涪陵区政府印发了《涪陵榨菜证明商标使用管理章程》,加强了对涪陵榨菜的管理工作。2001年,涪陵榨菜地理标志正式开始使用,国家实施原产地保护,为后期的品牌成长打下了良好基础,加深了涪陵榨菜在消费者心中的良好形象。涪陵区政府把榨菜产业发展摆在首要位置,选取了一批龙头骨干企业作为重点培养对象,从土地、税收、金融、财政、技术等方面给予扶持和倾斜,引导和带动了榨菜产业发展。通过制定产业规划,出台扶持政策,支持技术创新,培育龙头企业,保护农户利益,规范引导行业,逐步完善榨菜产业链,推动榨菜生产迈向更高的台阶。

(2)龙头企业重要主体作用发挥

龙头企业是推动涪陵榨菜农产品区域公用品牌成长的重要主体。龙头企业涪陵榨菜集团在生产过程中建立了严格的质量管理体系,先后通过了ISO9001-2008国际质量管理体系认证、HACCP和QS认证、美国“FDA认证”。在生产流程中,涪陵榨菜集团的“三清三洗、三腌三榨”的腌制技术,既保证了榨菜品质,又让涪陵榨菜与其他榨菜区别开来。在品牌推广方面,涪陵榨菜集团通过精选媒体和投放方式,根据产品特点选择消费者熟悉的品牌形象代言人,在产品推广上塑造了高端的品牌形象。在渠道建设方面,涪陵榨菜集团通过搭建与消费者对话的渠道,整合有实力的经销商,将渠道下沉,建设布局了密集的渠道网络。2007年,涪陵区内有榨菜生产企业102家,其中方便榨菜生产企业71家,全形(坛装)榨菜企业23家,出口企业8家,国家级产业化龙头企业、市级产业化龙头企业、区级产业化龙头企业纷纷涌现(何侍昌,2018)。2010年,涪陵榨菜集团被重庆市经济和信息化委员会评为重庆市食品工业十强企业,对当地榨菜产业的发展起到了示范带头作用。

(3)科研机构、合作社组织、农户重要主体作用发挥

科研机构、合作社组织、农户等主体是推动涪陵榨菜农产品区域公用品牌成长的重要力量。科研机构推动了涪陵榨菜新品种的培育和应用,从原料种子和种植技术层面确保了涪陵榨菜的优良品质,解决了公司生产与产品开发中发现的诸多技术难题。如渝东南农科所在国内率先培育出了“涪杂1号”“涪杂2号”“涪杂7号”等多个杂交良种,实现了涪陵青菜头的品种更新。合作社的成立在榨菜产业的发展过程中发挥了积极作用。涪陵区成立了榨菜专业合作社(协会)28家,连接带动了600余户加工户、5600余户种植户,使“企业+农户+基地”的榨菜合作经济组织模式变为“企业+农户+合作社+基地”。榨菜产业的发展离不开科研机构和金融机构的支持,所以榨菜合作经济组织模式又进一步完善为“企业+农户+合作社+基地+金融机构+科研机构”。涪陵榨菜在科研机构、合作社组织、农户、金融机构等主体的共同努力下,生产工艺技术得以创新、榨菜标准得以制定、营销网络得以拓宽,品牌价值持续提升。

3.品牌生态圈阶段

经过成长,涪陵榨菜的知名度和品牌价值显著提高,进入品牌生态圈阶段。2010年1月,涪陵榨菜地理标志证明商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。2015年,涪陵区被认定为中国十大品牌生产基地,涪陵区辣妹子集团有限公司、渝杨榨菜(集团)有限公司获重庆农产品加工100强企业称号。涪陵榨菜被中国农产品区域公用品牌价值评估课题组评为2017年中国百强农产品区域公用品牌。进入品牌生态圈阶段后,企业应发挥核心主体作用,政府应发挥重要(或边缘)主体作用,科研机构、合作社组织、农户应发挥重要主体作用。以企业为核心的利益相关者必须找到在激烈市场环境中发展的新路径,才能应对消费升级,破解利润率下降、产品同质化等问题。

(1)企业核心主体作用发挥

企业核心主体作用的发挥,是涪陵榨菜品牌生态圈形成的重要标志。2010年11月,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(简称涪陵榨菜集团)在深交所挂牌上市,成为酱腌菜行业内首家上市公司,进一步提高了乌江牌涪陵榨菜的品牌知名度。2011年,涪陵榨菜集团充分筹措资金,进行公司产能扩建和技术创新,极大地优化了公司的产品结构。通过“三清三洗、三腌三榨”“有乌江榨菜、吃饭就是香”“中国榨菜数涪陵、涪陵榨菜数乌江”“中国好味道”等朗朗上口的广告语和“中国红”“标准化陈列”“体验试吃”等促销活动,使涪陵榨菜获得了良好市场口碑。近年来,涪陵榨菜集团以榨菜为基点,凭借强劲的品牌优势,围绕佐餐类产品进行外延扩张,进行了多元化发展,推出海带丝系列、萝卜干系列、泡菜等产品,逐步实现了佐餐类调味菜的全品类覆盖。涪陵榨菜集团在产品生产工艺研发上持续深耕,在营销策略上与时俱进,带领行业内众多企业持续进行品牌建设,有力地促进了涪陵榨菜品牌生态圈的发展。

(2)政府重要(或边缘)主体作用发挥

在涪陵榨菜品牌生态圈阶段,政府不再是推动品牌成长的核心主体,作为管理者和服务者,起到重要(或边缘)主体作用。2012年,政府组织举办涪陵青菜头推介会暨中国榨菜产业发展论坛,实现了青菜头鲜销和成品榨菜销售的双轮驱动,极大地促进了涪陵榨菜产业发展,打造了涪陵榨菜城市名片。2015年,为推动涪陵榨菜产业化、集团化,政府在土地使用、税收、资金信贷等方面给予政策优惠,支持企业发展壮大,形成了37家企业联动发展的龙头企业方阵。2019年,政府与企业合作,举办了榨菜产品展销会、涪陵榨菜嘉年华、榨菜工匠技师祭祖等活动,还策划举办了“中国重庆·涪陵榨菜产业高峰论坛”和“首届中国重庆·涪陵榨菜产业博览会”,进一步提升了涪陵榨菜的品牌知名度。涪陵区政府通过政策支持、资源倾斜,带动农民增收,为榨菜产业发展保驾护航。同时,政府对品牌注册保护、商标使用管理规范、品牌宣传渠道拓展、品牌保护维权打假等方面也进行了持续投入。

(3)科研机构、合作社组织、农户等重要主体作用的发挥

科研机构、合作社组织、农户等在涪陵榨菜品牌生态圈阶段中发挥了重要主体作用。在涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈形成后,科研机构研发能力和研发技术增强,可以培育出更加优质的榨菜新品种;合作社组织在各利益相关者之间发挥的桥梁纽带作用趋于稳定;农户通过政府政策扶持和自身努力,逐渐提升了种植技术和扩大了种植面积。2018年,青菜头种植面积达72.58万亩,青菜头总产量达160.03万吨,涪陵区成为我国最大的青菜头生产基地,为涪陵榨菜的发展提供了原料保障。2018年,涪陵区获得农业农村部首批“中国特色农产品优势区”认定。

经过120余年的发展,在涪陵榨菜旗下的所有产品品牌中,乌江牌榨菜已经成为家喻户晓的知名品牌,享誉世界。涪陵榨菜集团作为行业最大龙头企业,2019年,市场占有率排名行业第一,市场占比达到35.5%。2015年,涪陵区被认定为中国十大品牌生产基地,涪陵区辣妹子集团有限公司、渝杨榨菜(集团)有限公司获得重庆农产品加工100强企业称号。涪陵榨菜被中国农产品区域公用品牌价值评估课题组评为2017年中国百强农产品区域公用品牌,形成了多利益主体价值共创、协同发展的品牌生态圈。

(二)涪陵榨菜品牌生态圈的形成机理

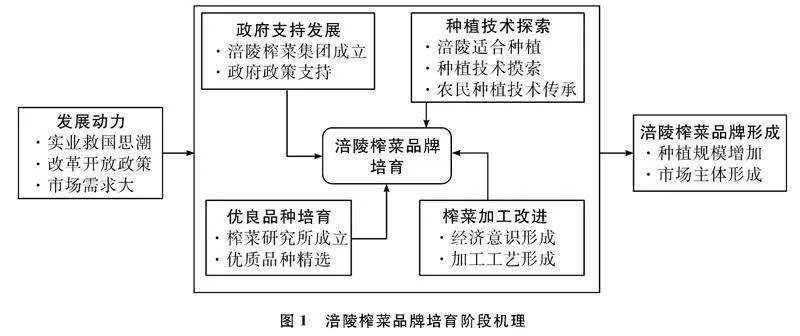

1.品牌培育阶段机理

近代以来,实业救国思潮的涌现、改革开放政策的影响以及市场需求的扩大是涪陵榨菜培育起来的重要推动因素。在涪陵榨菜的栽种过程中,农民不断优化种植技术,科研机构努力培育优质品种,推动了涪陵榨菜的发展创新。中华人民共和国成立后,随着改革开放政策的实施,市场经济逐渐活跃,涪陵榨菜相关企业、行业协会、政府管理部门相继成立,形成了较完备的市场主体。涪陵榨菜美味可口,市场需求逐渐扩大,是促进榨菜产业发展的重要因素。市场需求扩大促进了榨菜生产、加工的变革。基于资料与过程分析,将涪陵榨菜农产品区域公用品牌培育阶段的机理总结如下,见图1和表1。

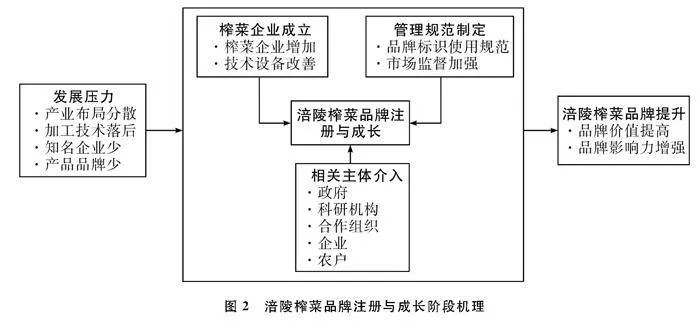

2.品牌注册与成长阶段机理

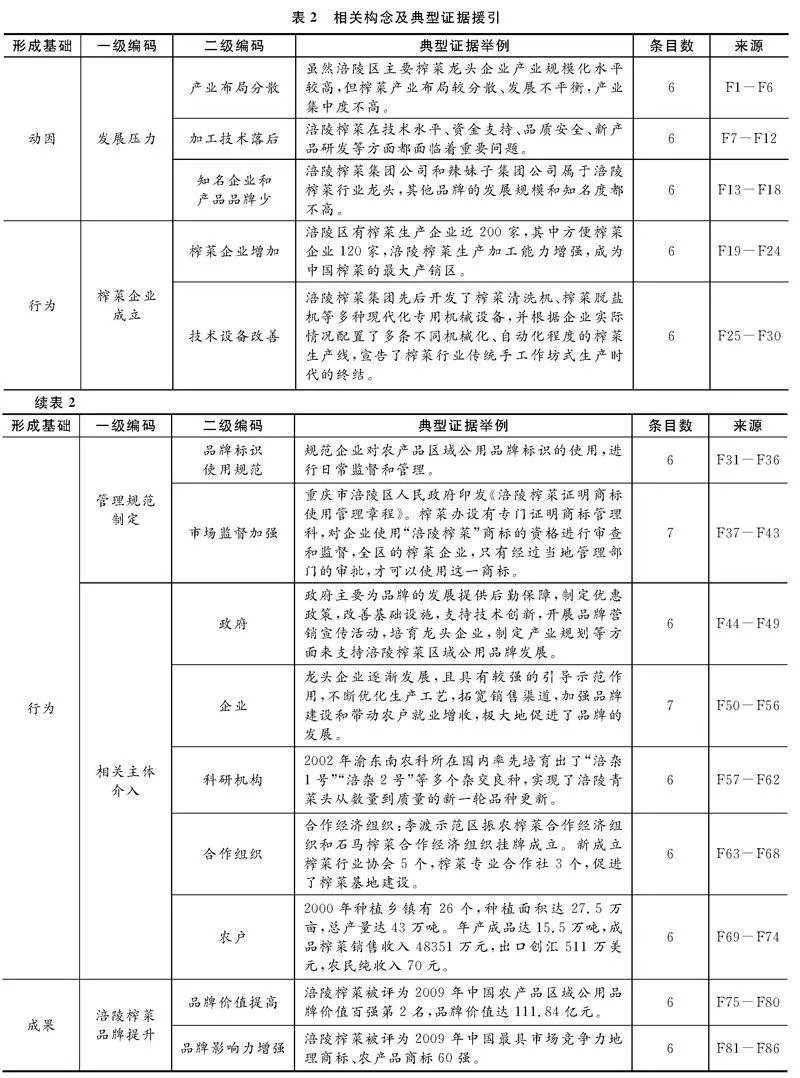

面对产业布局分散、加工技术落后、知名企业和产品品牌少等压力,政府及企业主体意识到,无序发展难以形成有效的竞争优势,必须打造涪陵榨菜农产品区域公用品牌,涪陵榨菜地理标志品牌由此注册。在政府的强力推动下,一批榨菜企业相继成立,它们不断改善生产条件、引进设备、优化生产工艺流程、提高生产效率,注重营销宣传,产品品质和品牌知名度逐步提高。同时,科研机构、合作社、农户等利益相关者也参与到品牌创建中来。生态系统内利益相关者的协同作用,促进了涪陵榨菜成长。基于资料与过程分析,将涪陵榨菜农产品区域公用品牌注册与成长阶段的机理总结如下,见图2和表2。

3.品牌生态圈阶段机理

应对消费升级与市场竞争是企业永恒的主题,以企业为核心主体的利益相关者们不断进行自我迭代和创新,是品牌生态圈发展的核心动力。为推动品牌生态圈的持续发展,涪陵榨菜生产经营企业需要不断调整战略,创新工艺技术,提升产品质量,加强营销工作,合力打造农产品区域公用品牌与企业品牌的相互支撑体系。涪陵榨菜在利益相关者的共创下,各主体能力不断提升,形成了以品牌生态圈为依托的开放式闭环生态系统。在品牌生态圈阶段,市场主体强、科研主体强、政府的作用逐渐弱化。基于资料与过程分析,将涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈阶段的机理总结如下,见图3和表3。

五、研究结论与展望

(一)总体结论

本文以农产品区域公用品牌生态圈作为研究对象,基于涪陵榨菜案例,对农产品区域公用品牌生态圈的成长路径及形成机理展开了研究。采用电话访谈、网络资料收集等数据收集方法,运用扎根理论对搜集的数据资料进行了探索性研究,根据资料整理,将涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈的成长历程分为品牌培育、品牌注册与成长、品牌生态圈三个阶段,并分别对这三个阶段的成长路径及机理进行了研究。

1.涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈的成长路径

(1)品牌培育阶段(2000年以前)。受实业救国思潮、改革开放政策、市场需求等因素的促进,涪陵榨菜得以孕育和发展。涪陵榨菜在培育过程中,核心主体政府协同企业、科研机构、合作组织、农户等相关主体,在种植加工技术探索、优良品种培育、榨菜加工等方面发挥了重要作用,使涪陵榨菜种植面积逐渐扩大、加工技术不断进步、加工企业不断增多、企业与政府的品牌意识不断增强。(2)品牌注册与成长阶段(2000-2009年)。在产业布局分散、加工技术落后、知名企业及产品品牌少等发展压力下,通过发挥政府的核心(或重要)主体作用,龙头企业、合作社、科研机构、农户等的重要主体作用,一批榨菜加工企业成立、涪陵榨菜管cf5e3463fd02c06f9ff3171d51e8f6475157243dffa724b5898ad8ed92cbd3bc理规范标准得以制定,品种不断优化,种植规模不断扩大,涪陵榨菜地理标志品牌得以注册和成长。(3)品牌生态圈阶段(2010年至今)。在消费升级、利润率下降、产品同质化严重等发展压力下,通过发挥企业的核心主体作用,政府的重要(或边缘)主体作用,龙头企业、合作社、科研机构、农户等的重要主体作用,涪陵榨菜在工艺技术创新、产品质量控制、渠道深耕和多元化发展等方面都取得了进步,形成了强企业主体、弱政府主体、强科研主体、高社会效应、高顾客认知价值的涪陵榨菜品牌生态圈。

2.涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈的形成机理

基于“动因-行为-成果”逻辑,涪陵榨菜农产品区域公用品牌生态圈的形成机理分三阶段三大块展开。在品牌培育阶段,实业救国思潮、改革开放政策、市场需求扩大是培育动因,政府支持发展、种植技术探索、优良品种培育、榨菜加工改进是行为措施,涪陵榨菜品牌形成是成果。在品牌注册与成长阶段,产业布局分散、加工技术落后、知名企业少、产品品牌少是成长动因,榨菜企业成立、管理规范制定、相关主体介入是行为措施,涪陵榨菜品牌提升是成果。在品牌生态圈阶段,消费升级、利润率下降、产品同质化严重是发展动因,工艺技术创新、产品质量把控、品牌营销加强、多元化发展是行为措施,涪陵榨菜品牌生态圈发展是成果。

(二)理论贡献

本研究的理论贡献:(1)采用案例研究的方法,从纵向的动态视角探讨了在政府、龙头企业、合作社组织、科研机构、农户等利益相关者的作用下农产品区域公用品牌生态圈的成长路径和形成机理。通过研究,进一步明确了政府、龙头企业、合作社组织、科研机构、农户等利益相关者在农产品区域公用品牌生态圈成长中所扮演的角色和采取的行为策略,为进一步建设农产品区域公用品牌和培育新的农产品区域公用品牌提供了可供借鉴的思路和框架。(2)分“品牌培育、品牌注册与成长、品牌生态圈”三阶段梳理了农产品区域公用品牌生态圈的成长路径和形成机理,深化了对农产品区域公用品牌生态圈不同成长阶段,政府、龙头企业、合作社组织、科研机构、农户等利益相关者角色转换以适应农产品区域公用品牌发展之需的理论成果。(3)系统阐述了农产品区域公用品牌生态圈成长不同阶段的理论逻辑,按照“动因-行为-成果”逻辑对农产品区域公用品牌生态圈不同成长阶段的数据资料进行了扎根理论分析,研究成果有助于我们了解农产品区域公用品牌生态圈在不同成长阶段的困境及采取应对策略。

(三)管理启示

农产品区域公用品牌普遍存在建设主体多元化和分散化的困境,为解决农产品区域公用品牌建设中存在的品牌产权不明确、企业或产品规模小、品牌竞争力弱、发展驱动力不足等问题,本研究从利益相关者协同作用的角色定位出发,通过政府、企业、科研机构等多元主体间的协同创新,带动农产品区域公用品牌成长(李佛关、毛琼娜,2023)。本文认为,在农产品区域公用品牌生态圈成长中要充分发挥以下作用:

1.政府的主导作用

政府的主导作用主要体现在管理、服务和监督等方面,通过政府制定管理规范、提供服务、制定产业规划、提供优惠政策、宣传营销、培育龙头企业等方面发挥主导作用,从而扩大产业规模、提高品牌影响力。因此,可以充分发挥政府的主导作用,提升农产品区域公用品牌的品牌价值和影响力。具体而言:一是要使政府服务与品牌发展需求相结合,以为品牌提供基础性保障、为品牌发展背书;二是政府要建立合理的引才留才机制,为农产品区域公用品牌的发展打造一支高素质、专业化的人才和企业家队伍;三是政府要不断健全市场监督管理体系,支持企业合理、合法地使用涪陵榨菜农产品区域公用品牌,提高产品品质,进而提升品牌形象。四是政府要加强对涪陵榨菜农产品区域公用品牌历史文化内涵的挖掘,通过建设博物馆、展览馆等多种方式使农产品区域公用品牌建设与当地历史文化传承相结合,进而提升农产品区域公用品牌的文化内涵和品牌形象。

2.企业的主体作用

企业的主体作用主要体现在传播、示范和带动等方面,通过品牌营销传播、工艺技术创新、渠道建设与维护、龙头企业示范引领等方面发挥主体作用,从而促进品牌营销与传播、改良工艺技术、拓宽销售渠道、提升市场占有率和品牌形象。因此,可以充分发挥企业的市场主体作用,提升农产品区域公用品牌的品牌价值和品牌影响力。具体而言:一是企业要提高自主创新能力,不断改善生产技术,严格控制产品质量和品质、不断规范生产工艺和流程,为品牌发展的注入技术能量,形成良性循环,以扩大产业规模、提升社会效益;二是企业要不断提升品牌建设能力,完善品牌整合营销宣传体系,选择与品牌形象产品定位相匹配的媒体和品牌形象代言人,可以为品牌注入青春与活力,形成产品创新和品牌形象相匹配的良性互动和共生成长;三是企业要不断与时俱进,挖掘消费者需求,以消费者需求为导向进行产品创新;四是龙头企业要起到示范带动效应,加强自身能力,引导产业升级和技术革新。

3.合作社组织的中介作用

在农产品区域公用品牌建设过程中需要多主体的协调、沟通和监督,要实现农产品区域公用品牌的持续健康发展,就需要发挥合作社组织的中介作用。在农产品区域公用品牌建设中,合作社组织的桥梁和纽带作用,是通过信息服务、教育与培训服务、咨询服务、举办展览、组织会议等方式,促进农产品区域公用品牌企业之间、企业与政府、企业与农户、政府与农户及其他相关主体之间进行更广泛的沟通和交流,促进各主体形成合力协同发展,树立良好的农产品区域公用品牌形象,提升农产品区域公用品牌的影响力、凝聚力和带动力,从而有力推动农产品区域公用品牌进一步健康发展。

4.科研机构的科学研究作用

在农产品区域公用品牌的发展过程中,科研机构发挥着不可替代的作用,主要体现在优良品种的研发与培育、栽种技术的优化升级、理论研究与实践运用等方面。科研机构通过改善种子品质、促进农业升级、推进技术改革等方面改善农业的种植条件,从而更好地为农产品区域公用品牌的发展提供基础性保障。政府应在创新人才引进、资金等方面给予科研机构大力支持,促进产学研结合,更好地促进理论与实践的相互转化。科研院所也应积极主动与市场、企业接轨,培育出市场需求相符的优质品种,通过市场的带动,从而更好地促进农产品区域公用品牌创新发展。着重研究消费者需要的、品质好的、经济效益高的、市场前景好的产品与技术,将研究成果申请专利和注册商标,从而更好地提升农产品区域公用品牌的竞争力。

5.农户的参与作用

农产品区域公用品牌建设离不开农户的参与,农户通过扩大种植面积、改进种植技术,为企业生产发展提供了稳定的原材料。产业兴则乡村兴,产业强则国家强。农产品区域公用品牌建设的目的就是要促进我国的乡村振兴,因此,在农产品区域公用品牌建设的过程中,要以农户的增产增收为出发点和落脚点,提高农户参与的积极性。具体而言:一是要提高农户的品牌意识。相关部门可以通过宣传教育,提高农户参与农产品区域公用品牌建设的意愿,帮助农户树立正确的品牌理念和品牌保护意识。二是政府要提高对农户的政策支持力度。政府可通过财政补助、基础设施建设、稳定市场价格、种植方法指导与培训等多种途径,激发农户参与农产品区域公用品牌建设的积极性。

(四)局限性与展望

本文通过对涪陵榨菜的纵向案例研究,揭示了农产品区域公用品牌生态圈的成长路径及作用机理,但仍然存在一些不足之处,有待后续研究。具体而言:(1)本文案例研究的样本存在局限性。虽然本文就涪陵榨菜案例收集了较丰富的数据资料,也进行了较理性和客观的分析,但因为本文属于探索性的单案例研究范畴,因此,还可以继续拓展研究案例的数量,采用多案例分析等方式进一步完善研究结论。(2)研究的品牌范畴可以进一步拓展。本文仅探讨了基于单个案例的农产品区域公用品牌生态圈构建,事实上,品牌生态圈这一概念还可用于解构企业品牌、产业集群品牌及其他层面品牌的成长问题,这一领域有待在以后的研究中进一步深入与完善。(3)品牌生态圈建设各利益相关者间的相互促进关系有待继续深化。农产品区域公用品牌生态圈的成长历程随着利益相关主体的价值共创共赢,各主体之间的相互促进关系有待研究者进一步探索和深化。(4)未来可以借鉴品牌意义的符号学研究范式(张燚等,2023),开展农产品区域公用品牌符号意义的维度、建构、传播、多主体共创及其消费感知研究。

参考文献:

[1]陈晓萍、徐淑英、樊景立,2008:《组织与管理研究的实证方法(第二版)》,北京:北京大学出版社。

[2]丁朔,2018:《政府引导地区产业集群形成与发展的作用机理——以贵州文化产业集群为例》,《商业经济研究》第4期。

[3]杜纳,科耐普,2006:《品牌智慧:品牌战略实施的五个步骤》,广州:企业管理出版社。

[4]郭克锋,2011:《区域品牌形成与引入的经济学分析》,《统计与决策》第7期。

[5]何侍昌,2018:《涪陵榨菜文化研究》,北京:新华出版社。

[6]胡正明、王亚卓,2010:《农产品区域品牌形成与成长路径研究》,《江西财经大学学报》第6期。

[7]李大垒,2009:《产业集群品牌创建的影响因素》,《经济管理》第31期。

[8]李大垒、仲伟周,2017:《农业供给侧改革、区域品牌建设与农产品质量提升》,《理论月刊》第4期。

[9]李佛关、毛琼娜,2023:《农产品区域公用品牌对消费者品牌态度的影响机理与效应》,《四川轻化工大学学报(社会科学版)》第3期。

[10] 李佛关、叶琴、张燚,2022:《农产品区域公用品牌建设的政府与市场双驱动机制及效应——基于扎根理论的探索性研究》,《西南大学学报(社会科学版)》第2期。

[11] 李静,2016:《内蒙古农产品品牌发展模式与运行机制研究》,《中国农业资源与区划》第1期。

[12] 刘迪、孙剑、黄梦思、胡雯雯,2019:《市场与政府对农户绿色防控技术采纳的协同作用分析》,《长江流域资源与环境》第5期。

[13] 马庆栋,2010:《区域品牌的对象、属性与塑造主体探析》,《商业时代》第18期。

[14] 沈鹏熠,2011:《农产品区域品牌资产影响因素及其作用机制的实证研究》,《经济经纬》第5期。

[15] 唐衡、孟蕊、赵海燕,2019:《提升农业龙头企业全要素生产率问题研究——基于北京75家样本企业的实证分析》,《价格理论与实践》第2期。

[16] 王军、李鑫,2014:《区域特有农产品品牌整合的政府行为研究——以长白山人参品牌为例》,《农业经济问题》第5期。

[17] 许晖、邓伟升、冯永春、雷晓凌,2017:《品牌生态圈成长路径及其机理研究——云南白药1999—2015年纵向案例研究》,《管理世界》第6期。

[18] 许晖、薛子超、邓伟升,2019:《区域品牌生态系统视域下的品牌赋权机理研究——以武夷岩茶为例》,《管理学报》第8期。

[19] 杨建梅、黄喜忠、张胜涛,2005:《区域品牌的生成机理与路径研究》,《科技进步与对策》第12期。

[20] 姚春玲,2013:《农业产业集群与农产品区域品牌竞争力提升策略》,《农业现代化研究》第3期。

[21] 张可成,2009:《略论农产品品牌建设中的政府行为》,《理论学刊》第9期。

[22] 张燚、丁润、刘进平,2023:《品牌意义的符号学研究范式:回顾、应用与展望》,《四川轻化工大学学报(社会科学版)》第1期。

[23] 张燚、秦银燕、王领飞、喻颖,2022:《加强农产品区域公用品牌建设的政府与市场“双强引擎”研究》,《财经论丛》第3期。

[24] 赵卫宏、肖若愚,2019:《基于制度合理性的区域品牌国际化策略命题》,《江西社会科学》第2期。

[25] 郑秋锦、许安心、田建春,2007:《农产品区域品牌战略研究》,《科技和产业》第11期。

[26] Aker,D. A. and Joachimsthaler,E.,2000,Brand Leadership,New York:The Free Press.

[27] Graham,H.,2009,Managing Destination Brands:Establishing a Theoretical Marketing,Journal of Marketing,25(1-2):97-115.

[28] Jick,T. D.,1979,Mixing Qualitativeand Quantitative Methods:Triangulationin Action,Administration Science Quarterly,24(4):602-611.

[29] Kotler,P. and Haider,D. H.,1993,Marketing Places:Attracting Investment Industry and Tourism to Cities,States and Nations,New York:The Free Press.

[30] Patton,M. Q.,1987,How to Use Qualitative Methods in Evaluation,London:Sage Publications.

[31] Patton,M. Q.,2002,Qualitative Research and Evaluation Methods(3rd Edition),London:Sage publications.

[32] Porter,M. E.,1998,Clusters and New Economics of Competition,Harvard Business Review,76(6):77-90.

[33] Principal,G. A.,2010,Place Branding:New Tools for Economic Development,Design Management Review,18(2):60-68.

[34] Rainisto,S. K.,2003,Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States, Doctoral Dissertation,Helsinki:Helsinki University of Technology.

[35] Yin,R. K.,2013,Case Study Research:Designand Methods(5nd Edition),London:Sage Publications.

The Growth Path and Formation Mechanism of Public Brand

Ecosphere in Agricultural Product Regions

—Vertical Case Study Based on Fuling Zhacai

Li Foguan1, Huang Lingdan2 and Zhang Yi3

(1.School of Business Management, Chongqing Three Gorges University, Wanzhou;

2.Department of Network & Information, Chongqing Safety Technology Vocational University;

3.School of Journalism & Communication, Southwest University of Political Science & Law)

Abstract:The construction of regional public brand for agricultural products is an important means to promote the development of agricultural economy and achieve the revitalization of rural industries. This article takes the regional public brand ecosystem of agricultural products as the research object, based on the vertical case of Fuling Zhacai, and applies grounded theory to explore the growth path and formation mechanism of the regional public brand ecosystem of agricultural products. The growth process of the regional public brand ecosystem of Fuling Zhacai agricultural products can be divided into three stages: brand cultivation (before 2000), brand registration and growth (from 2000 to 2009), and brand ecosystem (from 2010 to present). Research has found that in the stage of brand cultivation, driven by factors such as the trend of saving the country through industry, reform and opening up, and market demand, the core government, in collaboration with relevant entities such as enterprises, scientific research institutions, cooperative organizations, and farmers, has played an important role in exploring the planting and processing technology of pickled vegetables, cultivating excellent varieties, and processing, enabling the breeding and development of Fuling Zhacai; In the stage of brand registration and growth, under the development pressure of scattered industrial layout, backward processing technology, and weak brands, Fuling Zhacai can be registered and grown by leveraging the core role of the government, leading enterprises, cooperatives, research institutions, farmers, and other important entities; In the stage of brand ecosystem, under development pressures such as consumption upgrading, declining profit margins, and severe product homogenization, the Fuling Zhacai brand ecosystem can be formed and continue to develop by leveraging the core role of enterprises, the important (or peripheral) role of the government, and the important role of leading enterprises, cooperatives, scientific research institutions, and farmers.

Key Words:regional public brands for agricultural products; ecosphere; Fuling Zhacai; growth path; mechanism

责任编辑邓悦

李佛关,重庆三峡学院工商管理学院,电子邮箱:lfguan@163.com;黄玲丹,重庆安全职业技术学院网络与信息安全系,电子邮箱:1308224094@qq.com;张燚(通讯作者),西南政法大学新闻传播学院,电子邮箱:670141341@qq.com。本文受重庆市教委科技研究计划重点项目(KJZD-K202100302)、教育部人文社会科学研究规划基金项目(20YJAZH051)和重庆市教委人文社科重点研究基地项目(22SKJD121)的资助。