隆里古城:明风悠悠六百余载

2024-09-20宁坚

在贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县,有一个保存完好的明代军事城堡——隆里古城,当你从大城市突然来到这个古朴小镇时,你会感到自己仿佛走进了一个历史时光隧道,这是一个值得细细品味的地方。

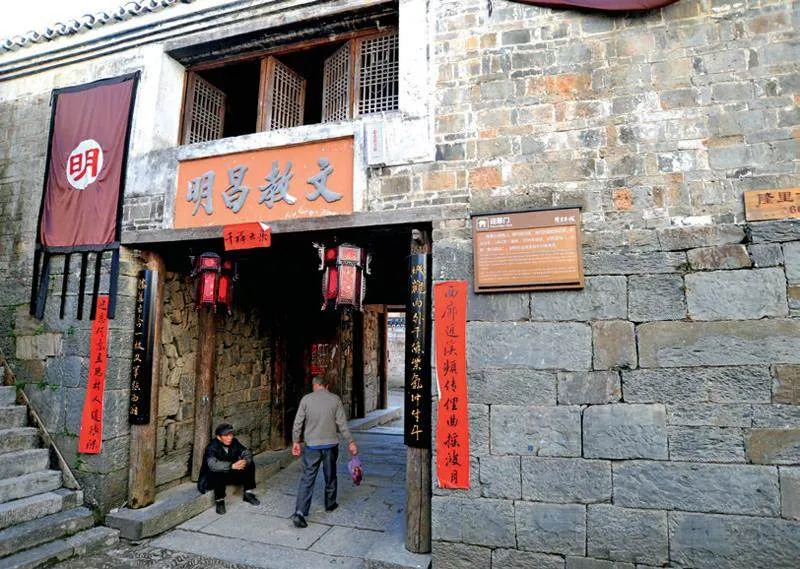

这座由本地土著民族和外来军人及其后裔共建的戍边重镇,据记载建于明洪武年间(1385年),是朱元璋第六子曾在此建立的千户所。据说,当时的隆里古城“城内三千七,城外七千三,七十二姓氏,七十二口井”,可见当时规模之大,人丁之兴旺。历经沧桑的隆里古城,作为军事驻防单位,虽早已失去了昔日的威严,但城中规划整齐而错落有致的古街古巷、古桥古碑都完整无损地在向世人讲述着过去曾经辉煌的历史。隆里古城已被列为中国与挪威王国国际合作项目“贵州生态博物馆”之一,这更增添了隆里古城的神秘感。

隆里古城以禹门峰为背景,以龙溪河为镜,梳妆于山水间,俯仰于大地之际,与大自然融为一体,古朴典雅的明清建筑群,幽深通达的街巷,构成了人、建筑和自然环境的和谐统一。古城周长约2公里,呈正方形布局,面积近5万平方米。

从西门进入古城,一条用鹅卵石铺就的花街展现在我们面前,据隆里村党支部书记介绍,这条路已有500多年的历史。村支书说,“七十二姓氏、七十二口井”,古城每个姓氏宗族都有一口水井,这些水井分布在街巷中,各姓各用,每个井口都有吊绳磨出的深深痕迹。古城中有一口“马蹄井”,相传孔明征蛮时途经此处,兵渴马乏,而当地水源均被污染,唯有此水井可饮,于是解救了孔明的军队。这些水井既造福生灵,也成为古城一大奇观,游人到此皆驻足憩息,取水解渴洗尘。

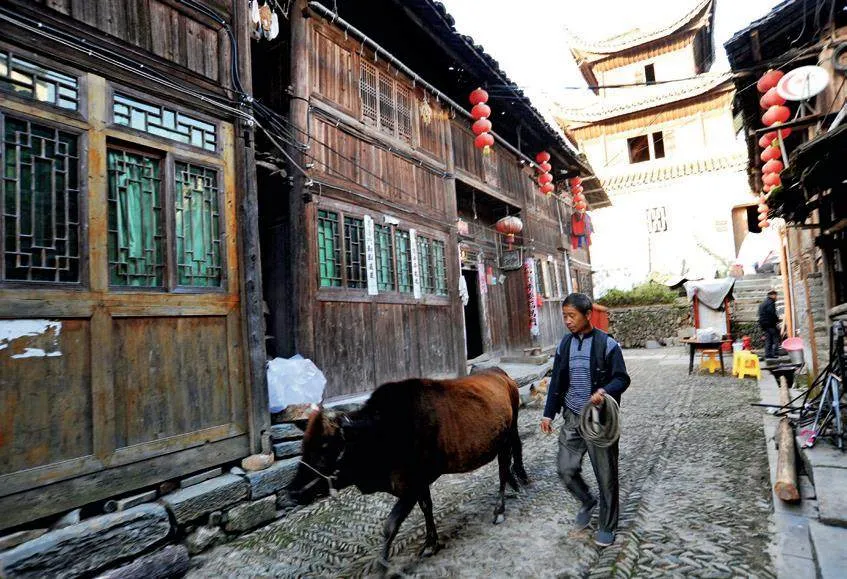

古城的街道体系十分完善,横折曲行,城中竟然没有一处十字路口,全为丁字路口,据说是建镇时为避战火横冲直撞而建,亦有人丁兴旺之说。除了花街,在南门大街也有一个用鹅卵石铺成的蜈蚣图案街,每当光线斜射,一条长达一百多米的蜈蚣便绰约爬出地面,趣味横生。这种用鹅卵石铺成的街面,不仅避免了农村中常见的路烂泥泞,尘土飞扬,还十分有益于身体健康。古城街道有“三街、六巷、九院”,到处四通八达,贯穿全镇,实用壮观,外人虽易迷路,但很多人对古城的迷恋就是从这些古街巷中产生的。

由于古城人多为中原江南九省先民的后裔,民居的建筑风格又颇具江南水乡的风貌。古城宅基均高出街面一米,房屋临街整齐排列,楼舍清一色为三间两层风火墙式,上面青砖灰瓦,兽脊于中,北方常见的四合院围墙上到处绘有花草虫鱼、山水人物,画面栩栩如生。大门上挂有匾额,标示主人的籍贯身份,如“关西第”“苏湖世第”等。进入大门,而后为前屋、正屋、后屋。每进一屋均以四合院天井相隔,天井略低于台基,有暗沟排水,还有一青石砌成的长方形防火水缸,缸上有石刻。后屋有小门,各家各户相通,是为躲避战火而设,构成了家家户户步步为营阵势。这些古建筑也是研究中国建筑史 、城市发展史的重要遗物。

爬上古城墙,放眼望去,全城尽收眼底。虽说城墙残破废旧了一些,但韵味依旧十足。这些古城墙高一丈二尺,城壕深一丈,城周三里三分,东西南北有炮台四座(后改为城楼祭祀台)。每个出城口设计都十分巧妙,每道城门洞前都筑有一道围墙,出城门须先转一个90度弯后再出一道门才到城外,俗称“勒马回头”。这种设计,易守难攻,外人很难出入,颇有军事价值。在南厢鼓楼城门上,有兵乱时的刀枪子弹眼上千个,至今保存完好。看到这个城门,仿佛让人看到了杀声震天、枪炮轰隆的场面。

城墙外有护城河,但早已干涸,护城河上相继搭建了不少民房,但河上的一些古石桥保持尚好。这些桥的桥身由长条大青石铺成,桥廊两边刻有精致石雕,桥头一般立有石碑,碑上记载了古城的建设历史。除了古桥,在村口还有一座用长大青石砌成的“状元桥”。据村支书介绍,这座修建于明万历二十二年(1594年)的桥与唐代大诗人王昌龄有关。当年他被贬到黔东南,来到隆里,镇上先民在此桥上隆重迎接,王昌龄于是在隆里传教授学,留下德行,此桥因此改称“状元桥”。后人为纪念他,还在状元桥边修建了状元亭、状元祠,以表怀贤敬才之心。

在状元桥东,有四个大石碑,碑上分别刻有“节孝、百岁、万人、功名”等,分别记载了忠孝仁义、敬老尊贤、贺功扬名、村史大事等历史史录。

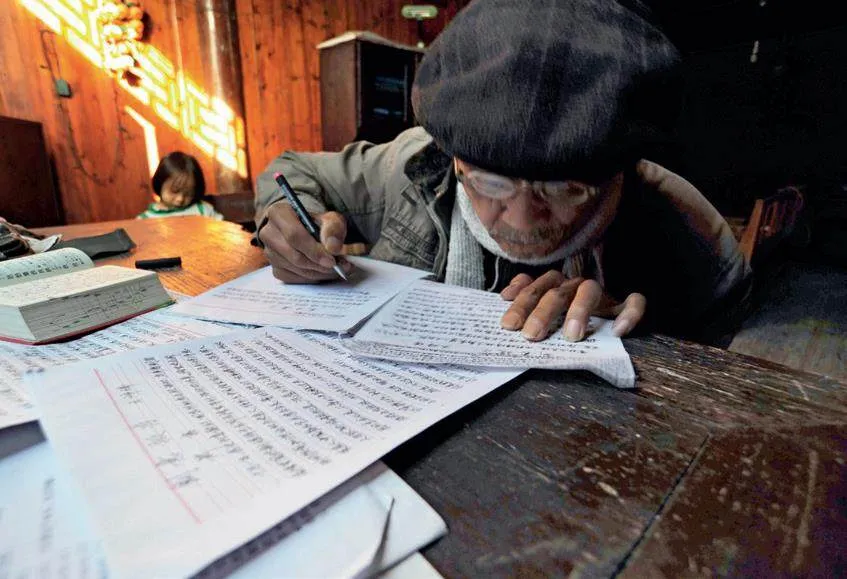

隆里古城在明清时代,曾出进士3人、举人18人、贡生48人,人文积淀丰厚。尽管古城坐落在贵州高原荒凉的大山中,由于受到苗侗少数民族文化的影响,古城中也建有许多规模宏大、轩昂气派的祠堂,大多保存完好。由于古城先民来自中原和江南,他们的宗教戏曲、饮食节日文化依然盛行,同时,苗侗的刺绣编织、风俗习惯文化也逐渐渗透进来,于是有了多姿多彩的汉、苗、侗文化共存的完美结合,这是隆里古城文化最显著的一个特征。