安康汉滨区方言的历史层次研究

2024-09-20吴昱雯

【摘要】汉滨区方言的形成源于北宋至南宋时期的中原官话与清代迁入的西南官话之间的相互接触和融合。在接触层叠类型中,汉滨区方言属于移民型层叠,这是由移民语言与当地语言的融合导致的底层干扰形成的底层层叠。要清晰地理解这种层叠关系,仅凭方言系统本身是不够的,因此,本文采用了参照析层法。以西安作为中原官话的参照点,以万源作为西南官话的参照点,成功地将汉滨区方言中的中原官话层和西南官话层离析出来。结合移民史的研究,进一步确定了中原官话层形成于宋代,而西南官话层则形成于清代。

【关键词】汉滨区方言;历史层次;语言;词汇

【中图分类号】H172 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)36-0120-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.36.035

基金项目:院系自筹项目“安康汉滨区方言的历史层次研究”(项目编号:wcyyjs2024007)。

安康,坐落于秦巴山脉之间,依傍汉水河畔,地处川、陕、鄂、渝四省交界,其独特的地理位置和复杂的移民背景,赋予了安康方言独特的南北交融、五方杂处的特色。汉滨区,作为安康的政治、经济、文化中心,其方言更因人口来源的多样性而显得尤为独特。安康地区历史悠久,自上古时期即为巴蜀人居住地,经过秦灭巴蜀、置汉中郡的历史演变,安康开始融入中原文化。汉末及以后,关中秦陇等地居民为避战乱多次南迁,其中尤以永嘉之乱、胡亡氐乱、安史之乱、靖康之乱等时期最为显著。尽管战乱后部分居民迁回原籍,但仍有大量人口定居安康,使安康地区的居民结构发生了深刻变化。

尽管安康临近关中,汉化较早,且在关中居民g606knyobqnzfd2kIAIdkQ==的多次南迁后,居民主体已转为中原汉族,方言区划理应属于中原官话关中片方言。然而,事实上,汉滨区方言与中原官话关中片存在显著差异,融合了部分西南官话的特征。本文旨在依托汉滨区移民史,从语音和词汇两个维度深入剖析汉滨区方言的历史层次,重建其发展演变历程。

一、汉滨区的历史移民层次

要深入离析汉滨区方言的历史层次并确定其方言归属,首要任务是深入了解这一区域的移民史。安康因其独特的地理位置,历史上曾多次经历大规模人口迁移。

(一)宋代关中移民

汉滨区自唐朝末年即有关中人口避难的记载,《旧唐书·吐蕃传》载,广德二年(764年),长安被吐蕃占领,“衣冠戚里尽南投荆襄及隐窜山谷”,据吴松弟分析,“隐窜山谷主要指进入秦岭以南的梁、汉、金等州”[1],但多数在动乱后返回关中,仅少部分定居。真正对陕南人口地理分布格局产生深远影响的是北宋时期。这一时期,大量北方人口因战乱迁入陕南地区。靖康之乱期间,北方人口南迁主要分东、中、西三条路线,其中陕西关中人口的南迁属于西线。一条主要道路便是“自关中平原东侧经商州(今陕西商县)入金州(今陕西安康市)”[2]。因此,安康在这一时期人口急剧增长。据吴松弟统计,北宋崇宁元年(1102年)的人口密度相较于太平兴国五年(980年)增加了三倍有余。[3]

自南宋初年始,陕南成为宋、金交界地。南宋政府采取措置屯田、减免赋税等政策吸引南逃的关中移民。此外,南宋政府还将初期入川的军官和平民多安置于金州地区,并派遣军队驻守。[4]南宋末年,秦岭以北的关中地区人口较北宋崇宁年间大幅减少,而陕南地区人口则显著增加。[5]这种人口增长与关中地区的人口下降形成鲜明对比,充分证明了关中移民对陕南地区,包括汉滨区在内的深远影响。

在长期战乱和移民过程中,汉滨区方言逐渐形成并发展,融合了多种方言元素,展现出独特的历史和文化魅力。通过对汉滨区移民史的深入研究,能够更准确地理解其方言的历史层次和发展演变,从而更好地保护和传承这一独特的文化遗产。

(二)清代川楚移民

清代川楚移民是陕南东部安康地区人口增长的重要推动力。自乾隆三十七、八年以后,大量来自四川和湖北的移民通过川北、鄂西等地进入陕南东部,其中尤以兴安州为集中地。[6]据陕西巡抚毕沅的《兴安升府奏疏》记载,这些移民原先居住于荒山僻壤之地,但因川楚地区的歉收,他们纷纷前来寻求生计,开垦土地度日。[7]同时,河南、江西、安徽等地的贫民也携家带口来此认地、开荒,络绎不绝。因此,兴安州人口骤增至数十余万,五方杂处,良莠错居。

随着移民数量的不断增加,清政府于乾隆四十八年将兴安州升为府,以适应人口增长和管理的需要。嘉庆年间,移民进一步向秦巴山地海拔较高的宁陕、佛坪、镇坪、砖坪(岚皋)、定远(镇巴)等地推进,至道光年间仍持续不断。[8]据安康市道光三年(1823年)的人口统计,已达到389300余口,比嘉庆十七年(1812年)增长了91.23%,这显然是外来人口迁移的显著结果。[9]

这些移民大多分布在安康北乡和南乡地势崎岖的地区,但也有一小部分流民进入了中部的安康盆地。随着后期的商业发展和人口交换,这些川楚流民的后人与人口密度较大的中部老民势必会发生接触和融合。

从地理分布来看,清代的移民主要集中于安康西部和南部秦巴山地,同时也有一部分分布在汉江河谷的安康盆地。这些移民主要来自四川和湖北,他们的母语多为西南官话和江淮官话。由于西南官话与陕南的中原官话具有较长时期的历史接触,因此在安康汉滨区的语音和词汇系统中仍然可见明显的西南官话痕迹。

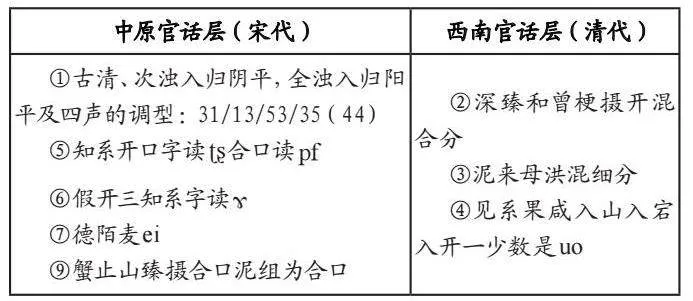

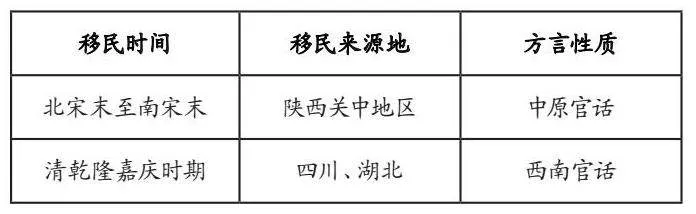

综上所述,汉滨区方言的中原官话是在北宋至南宋时期大量南迁的关中移民进入该地区后形成的。这部分移民在语言接触中处于强势地位,对当地的土著居民和原有方言产生了覆盖性冲击。而清朝时期汉滨区的川楚流民移民活动从乾隆至嘉庆时期一直持续不断,规模庞大且历时久远。汉滨区方言的西南官话层正是随着这批川楚移民的进入而逐渐形成的。具体的历史层次详见表格所示。

二、汉滨区方言的语音历史层次

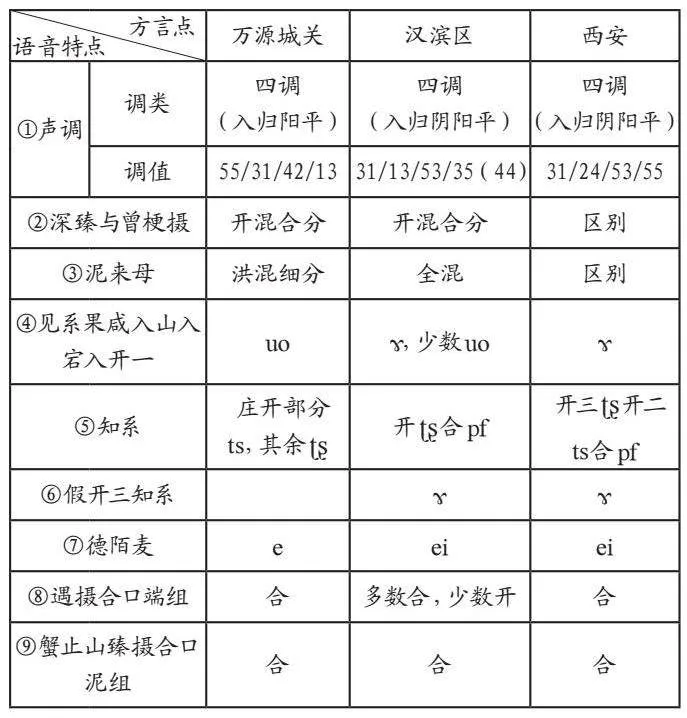

根据所提供的移民材料,汉滨区历史上曾接纳大规模的关中移民和川楚移民,这导致了汉滨区的方言主要由中原官话和西南官话构成。为深入研究这一现象,本文采用了参照析层法,选取西安作为中原官话关中片的源方言参照点,以及万源作为西南官话的源方言参照点。通过对比分析汉滨这一特定观察点,能够清晰地离析出汉滨区方言的语音历史层次。具体比较结果详见下表:

注:

1.本文所使用的汉滨区材料是由笔者分别根据《汉语方言地图集调查手册(语音)》和《汉语方言词语调查条目表》实地调查所得。

2.汉滨区发音合作人如下:马贵利,男,现年77岁,小学文化,从小至今一直居住于安康市汉滨区。

从上表可知,汉滨区方言和西安方言在入声归派这一声调特征上是一致的,即古清、次浊入归阴平,全浊入归阳平,并且四声的调型相类似。但在声韵特征上有所差异,汉滨区方言⑤⑥⑦⑨条声韵特征和西安一致,体现出中原官话关中片的声韵特点;②深臻与曾梗摄开混合分这一特征与万源城关(开混合分)一致;③泥来母洪细皆混与中原官话关中片(区别)不同,洪混特征与万源类似;④见系果咸入山入宕入开一少数是uo,与万源城关相似,应当是受到川楚移民的渗透影响产生的混合型特征。[10]参照离析出的语音历史层次详见表:

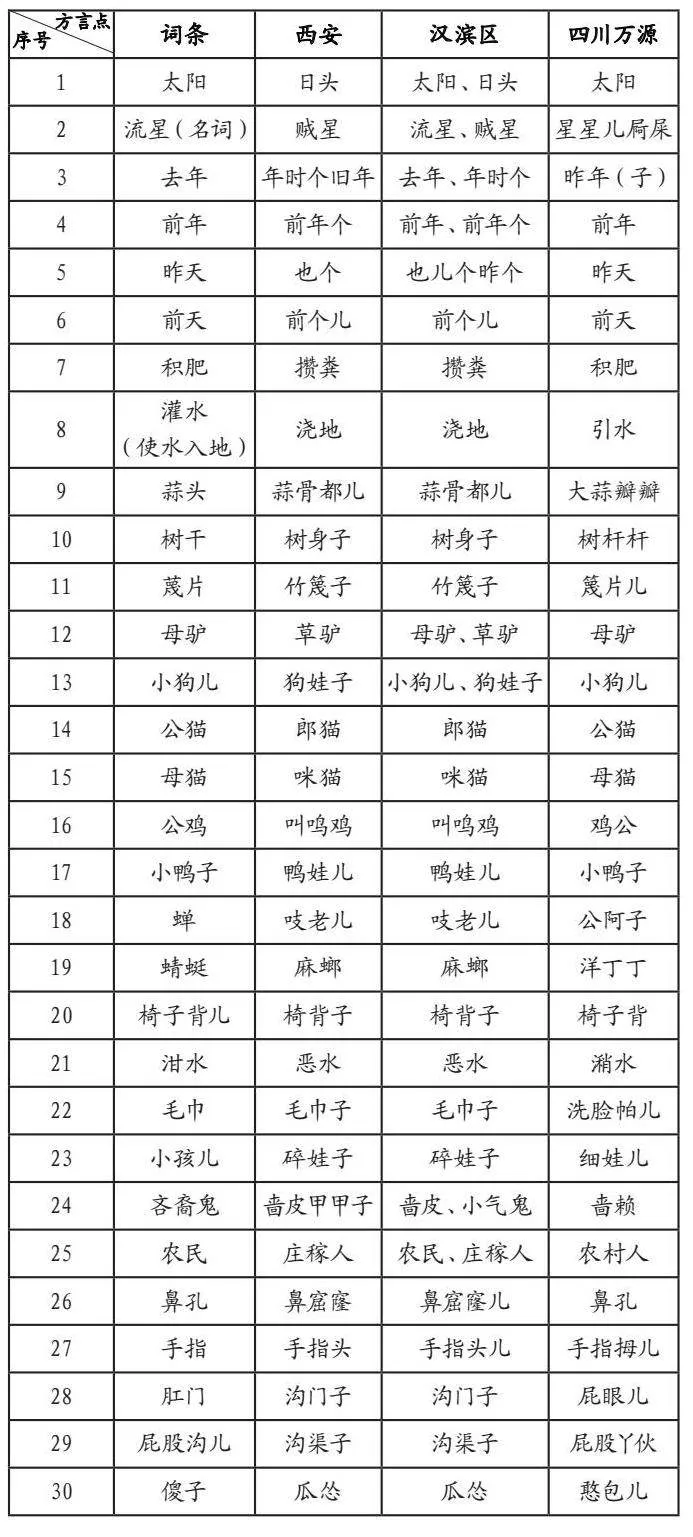

三、汉滨区方言的词汇历史层次

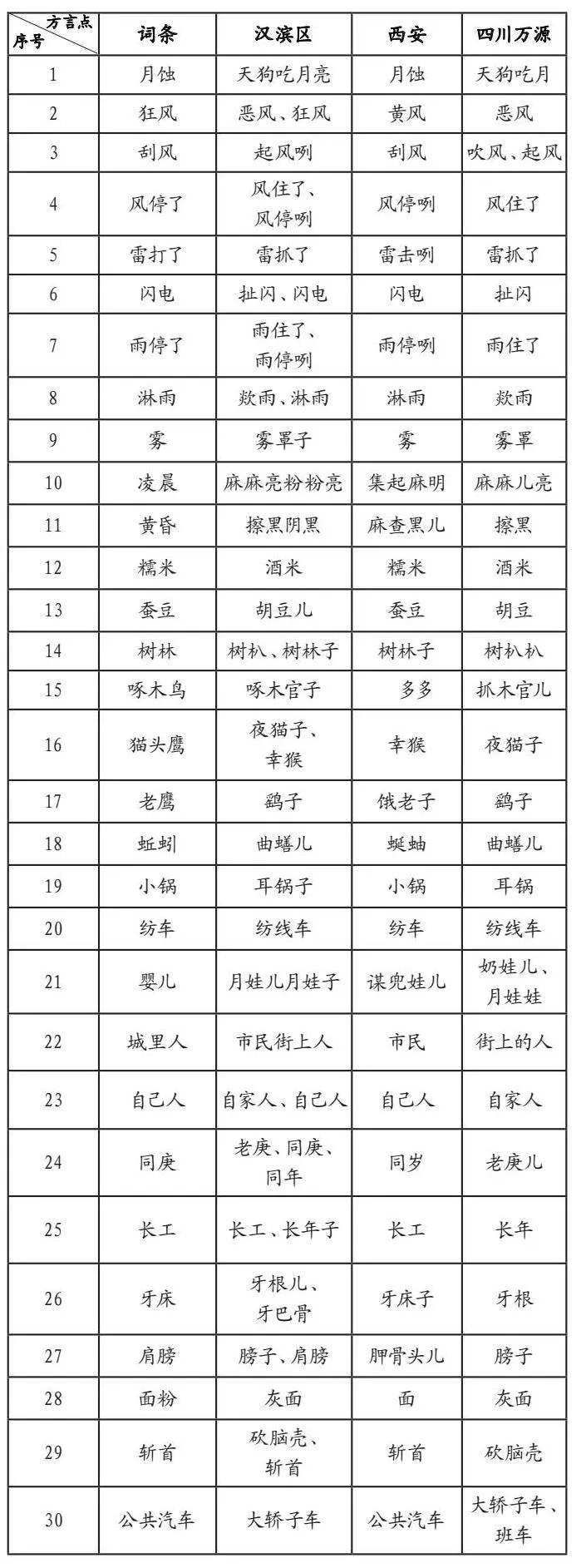

同样以西安和万源分别作为中原官话和西南官话的源方言参照点,参照离析出汉滨区方言的词汇历史层次。在所有词条中,有些方言点的说法与词条说法一致,这样的词对离析接触层叠的层次没有帮助,所以属于无效词部分,而剩下的词就是能够区别出方言层次的词,姑且称之为区别词。根据《汉语方言词语调查条目表》,汉滨区筛选出了540个区别词。通过比较离析和数据整理,得出汉滨区方言各层次的数量及占比,如下:

(一)中原官话层

在540个区别词中,趋近西安的典型词条有202个,可见在汉滨区方言中符合中原官话词汇特征的词条数量较多,汉滨区中原官话层次较厚。具体词条见表:

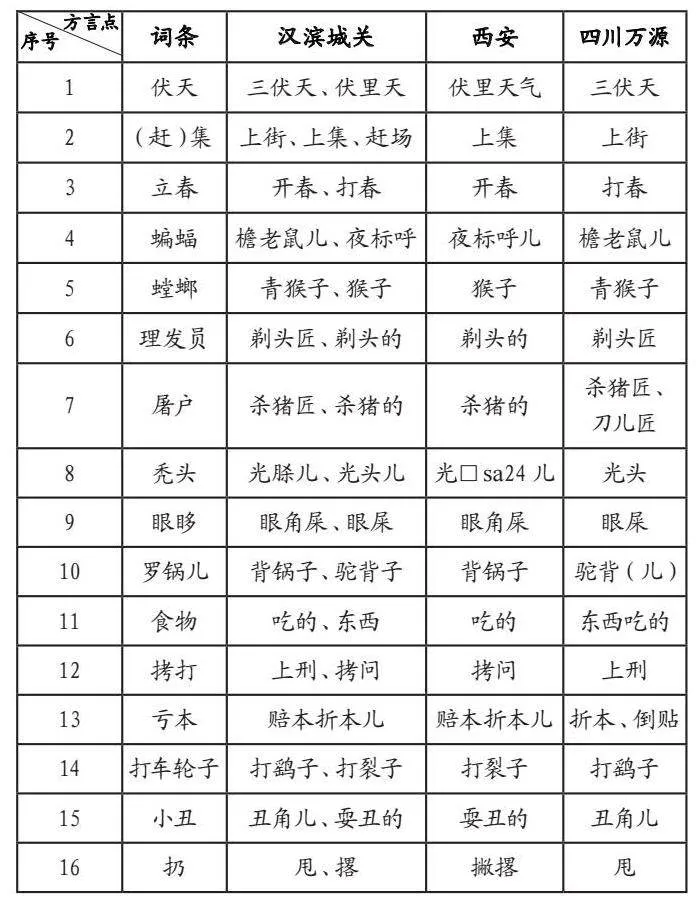

(二)西南官话层

在540个区别词中,趋近万源的典型词条有273个,数量多于中原官话词条,在汉滨区方言层次中是主体部分。见表:

(三)中原官话与西南官话共现层

在汉滨区方言中,除了中原官话层和西南官话层以外,还有16个词条表现出中原官话和西南官话共现的说法,具体见表:

经过对汉滨区中原官话与西南官话词汇的深入分析发现,这些词汇中典型的历史层次词条均为叠合型[11],这种叠合型词汇源自两大历史层次——中原官话与西南官话的深度交融。在这一过程中,汉滨区方言的词汇选择往往倾向于某一历史层次,形成了相互渗透、互为补充的语言格局。通过这种倾向性的选择,我们可以窥见汉滨区方言在历史发展过程中的独特轨迹。这些叠合型词汇全面覆盖了中原官话与西南官话的历史层次典型词汇,随着长期的接触和交流,已经难以从表面特征上判断其历史归属,这正是词汇离析中选取参照点的关键所在。

另一方面,中原官话与西南官话共现层词汇则呈现出叠置型特征。这种叠置型词汇是两大历史层次词汇叠加的结果,与叠合型词汇不同,叠置型词汇更多地展示了方言接触的痕迹和过程。在接触过程中,汉滨区方言词汇系统同时吸纳了中原和西南两大历史层次的词汇,形成了“兼收并蓄”的局面。[12]在叠置型词汇中,两大历史层次的词汇虽然共存,但并未完全融合,而是以一种重叠的状态出现,即不同历史层次的典型词汇在城区话中同时使用,形成了独特的词汇并存现象,而非“二选一”的矛盾关系。相较于叠合型词汇,叠置型词汇的数量相对较少,这可能与两种方言在历史上的接触程度和范围有关。

通过对汉滨区中原官话与西南官话词汇的深入分析,不仅揭示了这些词汇背后的历史层次和交融过程,更在词汇层面感受到了方言的魅力和活力。这些叠合型和叠置型词汇的存在,不仅丰富了汉滨区方言的表达方式和文化内涵,更为大家提供了研究方言接触和交融的宝贵材料。

四、结语

经过深入剖析汉滨区方言的语音和词汇层面,可以明确,该方言是宋代关中移民所携带的中原官话层与清代川楚流民所带来的西南官话层相互融合而形成的。在语音层面,汉滨区方言更多地趋近于中原官话层,仅在少数声韵特征上融入了西南官话的特点。而在词汇层面,西南官话的影响力则显得更为深厚,超过了中原官话层。这种语音与词汇层面接触层叠的不平衡性,源于两者融合机制的差异。[13]这一发现为人们理解方言的演变过程提供了重要启示:在方言系统中,各子系统的接触与融合速度并不均衡,其中词汇层面的变化相对较快。从接触层叠的视角来看,大规模的人口迁移使得不同的方言系统在共时空间中相互接触。因此,每当发生移民现象时,都会带来一系列方言历史层次的叠加与覆盖,这些层次共同构成了该区域方言发展演变历史的关键部分。因此,在方言史重建的过程中,对区域内方言历史层次的架构研究显得至关重要。

参考文献:

[1]葛剑雄,曹树基,吴松弟.简明中国移民史[M].福州:福建人民出版社,1993:255-256.

[2]吴松弟.中国移民史(第四卷)[M].福州:福建人民出版社,1997:284.

[3]吴松弟.中国人口史(第三卷)[M].上海:复旦大学出版社,2000:543.

[4]谭红.巴蜀移民志[M].成都:巴蜀书社,2005:164.

[5]路遇,腾泽之.中国分省区历史人口考(下)[M].北京:中国社会科学出版社,2016:716.

[6]陈良学.明清大移民与川陕开发[M].西安:陕西人民出版社,2014.

[7]安康市地方志编纂委员会.安康县志[M].西安:陕西人民教育出版社,1989.

[8]薛平拴.明清时期陕西境内的人口迁移[J].中国历史地理论丛,2001,(01).

[9]陕西省地方志编纂委员会.人口和计划生育志[M].西安:陕西科学技术出版社,2012.

[10]郭沈青.方言接触的层叠机制研究——以陕南方言为个案[D].澳门大学,2013.

[11]郭沈青,刘夏君.方言接触与融合型层叠——以镇安城关话为个案[J].中国语言学报,2016,(17).

[12]周政.陕西安康方言的词汇融合[J].咸阳师范学院学报,2013,28(05).

[13]周政.略论安康方言词汇的融合方式[J].安康学院学报,2014,26(05).