祛湿化浊法联合西药治疗湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病患者的临床效果

2024-09-20常杰谈惠绮陈兴波肖贺元

【摘要】目的 探讨祛湿化浊法与西药共同用于湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病患者的临床成效。方法 选取2022年10月至2023年10月泰兴市中医院治疗的60例湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病患者,参考随机数字表法将其划分为参考组和试验组,各30例。参考组患者采用西药治疗,试验组患者采用祛湿化浊法联合西药治疗。比较两组患者临床疗效、典型症状评分、血脂代谢指标[总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)]水平、肝功能指标[天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、总胆红素(TBIL)、谷氨酰转肽酶(GGT)]水平。结果 与参考组相比较,试验组患者临床疗效更佳,治疗总有效率更优(均P<0.05)。治疗后,两组患者形体肥胖、胸脘痞闷、头晕目眩、肢体麻木评分及TC、TG、LDL-C、AST、ALT、TBIL、GGT水平均降低,且试验组均低于参考组;两组患者HDL-C水平均升高,且试验组高于参考组(均P<0.05)。结论 祛湿化浊法与西药共同应用治疗湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病患者的效果较好,可缓解临床症状,改善血脂代谢及肝功能,值得临床应用。

【关键词】祛湿化浊法;湿浊内停;非酒精性脂肪性肝病

【中图分类号】R575.1 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2024.16.0083.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.16.027

非酒精性脂肪性肝病发病机制与脂质代谢功能下降、氧化应激反应、胆汁代谢障碍、线粒体功能障碍、炎症因子异常激活、消化道菌群失衡等因素密切相关,临床表现为多种功能紊乱[1-2]。该病患者若未得到及时治疗,易发生肝脏组织脂肪化、肝功能减退等肝硬化早期病变,严重影响患者生活质量[3]。目前,临床针对该病患者常采用西药治疗,虽能有效改善疾病症状,但对改善肝功能、血脂代谢效果不够理想[4]。故临床常联合祛湿化浊法等中医疗法治疗该疾病,通过标本兼治提高治疗效果[5]。有鉴于此,本研究针对湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病患者应用祛湿化浊法和西药治疗共同治疗的效果,进行分析、讨论,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年10月至2023年10月泰兴市中医院收治的60例湿浊内停型非酒精性脂肪性肝

病患者,按照随机数字表法将其划分为参考组和试验组,各30例。参照组患者中有男性16例、女性14例;年龄在41岁至70岁之间,平均年龄为(46.35±5.11)岁。研究组患者包含男性15例、女性15例;年龄为43岁至70岁,平均年龄为(46.42±5.13)岁。对两组患者的一般资料进行比较,未发现统计学意义上的差异(P>0.05),组间可比。本研究获得泰兴市中医院医学伦理委员会审批,患者及家属均知晓本研究并签署了知情同意书。纳入标准:⑴西医非酒精性脂肪性肝病的诊断标准[6];⑵中医符合肝癖湿浊内停证的诊断标准(主证:右胁肋胀满或走窜作痛;次证:形体肥胖,周身困重,腹胀,倦怠乏力,胸脘痞闷,头晕,口中黏滞,恶心。舌脉:舌淡红,苔白腻;脉弦滑。具有主证且次证≥3项,结合舌脉即可确诊)[7]。排除标准:⑴合并传染性疾病者;⑵合并认知功能障碍者。

1.2 治疗方法 参考组患者采用西药治疗:口服水飞蓟宾葡甲胺片(江苏中兴药业有限公司,国药准字H32026145,规格:50 mg), 100 mg/次、 3次/d;混合硫普罗宁注射液[华润双鹤利民药业(济南)有限公司,国药准字H20041148,规格:2 mL∶0.1 g] 2 mL和300 mL 0.9% NaCl注射液(山西诺成制药有限公司,国药准字H14023708,规格:100 mL∶0.9 g),进行静脉滴注给药1次/d,共治疗1个月。

试验组患者在参考组基础上采用祛湿化浊法治疗:

⑴胃苓汤加减:组方为苍术7 g,陈皮5 g,厚朴4 g,甘草4 g,泽泻11 g,猪苓11 g,赤茯苓12 g,白术9 g,肉桂3 g。若患者BMI≥28 kg/m²,加车前草13 g,焦山楂12 g;若患者胸脘痞闷较重,加藿香9 g,佩兰8 g。上述药材加入清水500 mL后浸泡3 h,大火煮开后文火煎煮0.5 h,取药液400 mL平均分成2份,早、晚餐前温服。共治疗1个月。⑵中药贴敷:取柴胡、枳实、白芍、甘草、玄胡、郁金香、川芎各15 g,将上述药材均打磨成细粉,加入适量清水,搅拌成膏状后敷于神阙穴、双侧肝俞穴、双侧脾俞穴,8 h/次,1次/周,共治疗4周。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。显效: BMI下降>20%,典型症状基本消失,肝脏影像学检查结果显示正常,结构清晰;有效: BMI下降10%~20%,典型症状缓解,肝脏影像学检查结果显示好转;无效: BMI下降<10%,典型症状、肝脏影像学检查结果均未见明显改善[8]。⑵典型症状评分。于治疗前后,评估两组患者典型症状,包括形体肥胖、胸脘痞闷、头晕目眩、肢体麻木,各项0~5分,分值越高提示患者症状越严重[9]。⑶血脂代谢指标水平。于治疗前及治疗后,收集患者晨起空腹静脉血5 mL,以2 000 r/min的转速(半径为15 cm)离心时间为20 min,取血清,借助全自动生化分析仪(长沙芯生医疗科技有限公司,湘械注准20222220407,型号: BI60)检测总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平。

⑷肝功能指标水平。与⑶同样方法获取血清,借助全自动生化分析仪(长春赛诺迈德医学技术有限责任公司,吉械注准20202220156,型号: SUNMATIK-6030)检测两组患者天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、总胆红素(TBIL)、谷氨酰转肽酶(GGT)水平。

1.4 统计学分析 分析数据用SPSS 22.0统计学软件。计数资料参考[例(%)]代表,应用χ2检验或秩和检验;计量资料参考(x)代表,应用t检验。 P<0.05存在统计学差异。

2 结果

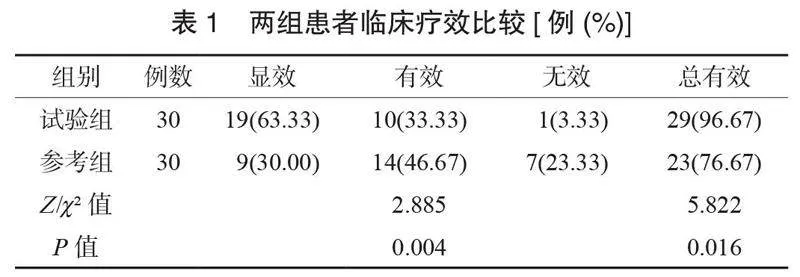

2.1 两组患者临床疗效比较 与参考组相比较,试验组患者临床疗效更佳,治疗总有效率更优,均存在统计学差异(均P<0.05),见表1。

2.2 两组患者典型症状评分比较 两组患者治疗后形体肥胖、胸脘痞闷、头晕目眩、肢体麻木评分均降低,且试验组各项评分比参考组更低,均存在统计学差异(均P<0.05),见表2。

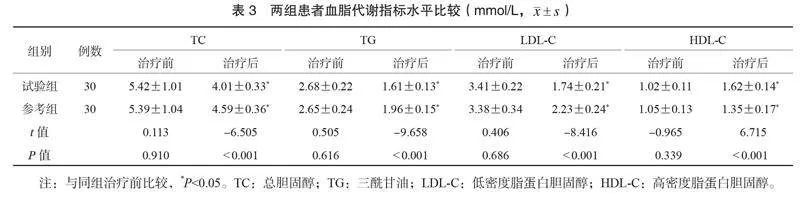

2.3 两组患者血脂代谢指标水平比较 两组患者治疗后TC、 TG、 LDL-C水平均降低,且试验组比参考组更低;两组患者治疗后HDL-C水平均升高,且试验组比参考组更高,均存在统计学差异(均P<0.05),见表3。

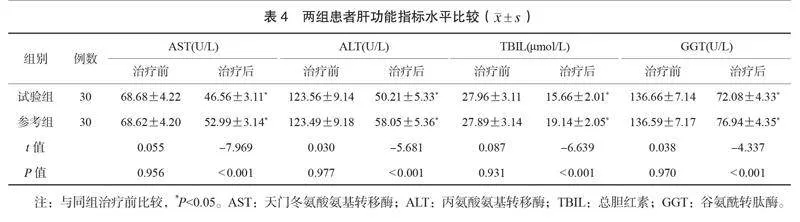

2.4 两组患者肝功能指标水平比较 两组患者治疗后AST、 ALT、 TBIL、 GGT水平均降低,且试验组比参考组更低,均存在统计学差异(均P<0.05),见表4。

3 讨论

非酒精性脂肪性肝病的主要病理特征为肝细胞内脂肪堆积、炎症反应及肝功能异常[10]。目前,临床针对该疾病多采用西药降脂方式治疗,但远期效果不理想。中医将湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病归属于“肝癖”等范畴,认为其是由邪气滞留于肝内并久积引起的凝瘀、湿浊等病症,故治疗该病时需以疏泄肝气为治疗原则[11-12]。

中医理论认为,胃主受纳腐熟水谷,为水谷精微之仓;脾主运化水谷,将其精微散布,为气血化生之源,人体的各个脏腑和躯体组织皆依靠脾来给予滋养。因此,当脾胃受损时,气机不得升降而使其运营功能受碍,继而引发水湿停滞,形成湿浊之气,阻于三焦之内,久而化痰,加重肝气郁滞,出现气血不畅情况,故可采用祛湿化浊法进行治疗[13-14]。本研究证实结果为,与参考组比较,试验组患者临床疗效更佳,治疗总有效率更高;治疗后,两组患者形体肥胖、胸脘痞闷、头晕目眩、肢体麻木评分及TC、TG、LDL-C、AST、ALT、TBIL、GGT水平均降低,且试验组相比于参考组更低;两组患者HDL-C水平均有所升高,且试验组相比于参考组更高。这提示祛湿化浊法与西药联合治疗湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病患者的临床效果较好,可有效减轻症状,改善血脂代谢及肝功能。分析原因为,胃苓汤组方中苍术、陈皮、厚朴、甘草可燥湿运脾、行气和中;赤茯苓、白术、肉桂可健脾化湿,温阳利水;泽泻、猪苓可补中益气,利湿化浊[15]。诸药合用,能在最大程度上发挥疏泄肝气、利湿化浊的效果。中药穴位贴敷作为一种常用的中医外治疗法,主要通过药物刺激对应穴位,而敷药中的柴胡、枳实、玄胡、郁金香、川芎可调整气血运行,达到疏通经络的效果[16]。

综上所述,针对湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病患者应用祛湿化浊法和西药治疗共同治疗的效果较好,可减轻症状,改善血脂代谢及肝功能,值得临床应用。

参考文献

班亭玉,卢秉久.基于网络药理学和药理实验的活血祛湿方治疗脂肪肝作用机制研究[J].世界中医药, 2023, 18(4): 451-457.

绽永华,王学红,王芳.半夏泻心汤加减对非酒精性脂肪肝的临床疗效及对胰岛素抵抗的调节效果观察[J].中国实验方剂学杂志, 2021, 27(3): 117-122.

符华露,叶火成,欧阳子琛,等.清热渗湿降浊法联合水飞蓟宾葡甲胺片治疗湿热蕴结型非酒精性脂肪性肝炎临床疗效观察[J].广州中医药大学学报, 2024, 41(7): 1744-1750.

黄超原,黄远程,罗虎,等.中医辨证论治非酒精性脂肪性肝炎的数据挖掘[J].世界中西医结合杂志, 2021, 16(3): 435-440.

杨薇,周晓玲,刘静,等.基于医用红外热成像技术评价穴位埋线对湿浊内停型非酒精性脂肪性肝病临床疗效观察[J].辽宁中医药大学学报, 2019, 21(5): 118-122.

中国老年学和老年医学学会.老年非酒精性脂肪性肝病慢病管理指南[J].中西医结合肝病杂志, 2022, 32(8): 769-772.

中华中医药学会脾胃病分会.非酒精性脂肪性肝病中医诊疗专家共识意见(2017)[J].临床肝胆病杂志, 2017, 33(12): 2270-2274.

李军祥,陈治水,危北海.非酒精性脂肪性肝病的中西医结合诊疗共识意见[J].中国中西医结合杂志, 2011, 31(2): 155-158.

童光东,邢宇锋,周晓玲,等.肝癖(非酒精性脂肪性肝炎)诊疗方案[J/CD].中国肝脏病杂志(电子版), 2021, 13(1): 1-9.

严峻彬,聂云梦,张婷婷,等.益气补肾调脂方通过调控CDKN1A改善非酒精性脂肪性肝炎的研究[J].中国药理学通报, 2022, 38(2): 311-318.

蔡祖欢,邓桃妹,魏奶杰,等.水飞蓟宾改善非酒精性脂肪性肝炎小鼠脂质代谢紊乱[J].中国临床药理学与治疗学, 2023, 28(3): 241-248.

尚东方,刘鸣昊,张丽慧,等.基于“从肺治肝”理论探讨干预细胞焦亡对非酒精性脂肪性肝炎的影响[J].中国中医基础医学杂志, 2022, 28(4): 582-585.

田园硕,陈瑞琳,周春梅,等.不同中医证型非酒精性脂肪性肝炎患者肝硬度值及影响因素分析[J].中西医结合肝病杂志, 2022, 32(1): 35-37.

李开楊,杨梅,赵琦,等.从虚、郁、瘀病机探讨非酒精性脂肪性肝炎的中医治疗[J].中西医结合肝病杂志, 2023, 33(8): 745-747.

陈余妍,唐金模.祛湿化浊法治疗肝癖1例[J].中西医结合肝病杂志, 2019, 29(5): 469-471.

隆晓荣.基于数据挖掘探讨毛德文教授治疗非酒精性脂肪肝的临证经验及用药规律[D].南宁:广西中医药大学, 2023.