左西孟旦联合主动脉内球囊反搏治疗急性心肌梗死伴心源性休克的效果分析

2024-09-20谢善冰

【摘要】目的 探究心肌梗死伴心源性休克患者采用左西孟旦与主动脉内球囊反搏联合治疗的临床效果。方法 回顾性选取2020年9月至2023年9月莒县人民医院收治的82例急性心肌梗死伴心源性休克患者的临床资料,进行分析。按照治疗方案不同分为左西孟旦组和主动脉反搏组,各41例。左西孟旦组患者采用主动脉内球囊反搏治疗,主动脉反搏组患者采用左西孟旦联合主动脉内球囊反搏治疗。比较两组患者临床疗效、心功能指标[左心室舒张末期内径(LVEDD)、每搏输出量(SV)、左心室收缩末期内径(LVESD)、心脏指数(CI)、左心室射血分数(LVEF)]、血流动力学指标[平均动脉压(MAP)、肺毛细血管楔压(PCWP)、中心静脉压(CVP)、心率(HR)]、心肌酶谱指标[肌酸激酶同工酶(CK-MB)、心肌肌钙蛋白(cTnT)]。结果 主动脉反搏组患者临床疗效优于左西孟旦组(P<0.05)。两组患者SV、CI、LVEF、MAP均升高,且主动脉反搏组均高于左西孟旦组;两组患者LVEDD、LVESD均减小,且主动脉反搏组均小于左西孟旦组;两组患者PCWP、CVP、HR、CK-MB水平、cTnT水平均降低,且主动脉反搏组均低于左西孟旦组(均P<0.05)。结论 心肌梗死伴心源性休克患者采用左西孟旦联合主动脉内球囊反搏治疗的临床效果较好,能够有效减轻心肌细胞受损程度,改善血流动力学,促进心功能恢复,值得临床应用。

【关键词】 左西孟旦;主动脉内球囊反搏;急性心肌梗死;心源性休克

【中图分类号】 R542.2+2 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2024.16.0035.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.16.012

心源性休克是急性心肌梗死中较为严重的并发症,以心脏收缩力大幅度下降、大面积心肌坏死等为主要表现,若患者得不到及时、有效的救治,易出现死亡情况[1-2]。急诊介入可迅速实现有效的早期再灌注,有助于缩小梗死面积,降低患者死亡率[3]。其中,主动脉内球囊反搏治疗可通过将球囊导管置于降主动脉内,外接控制装置,增加心输出量,减轻左心室的后负荷,改善心肌供养状态[4]。左西孟旦属于钙离子增敏剂,给药后能够降低外周血管阻力,发挥扩张血管、增强心脏收缩的作用[5]。基于此,本研究探讨心肌梗死伴心源性休克患者采用左西孟旦联合主动脉内球囊反搏治疗的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性选取2020年9月至2023年9月莒县人民医院收治的82例急性心肌梗死伴心源性休克患者的临床资料,进行分析。按照治疗方案不同分为左西孟旦组和主动脉反搏组,各41例。左西孟旦组患者中男性26例,女性15例;年龄53~78岁,平均年龄(65.52±2.07)岁;梗死部位:下壁8例,侧壁6例,前壁20例,后壁7例; BMI 18.4~28.6 kg/m2,平均BMI(23.14±1.55)kg/m2;合并症:糖尿病14例,高血压20例,无7例。主动脉反搏组患者中男性28例,女性13例;年龄55~80岁,平均年龄(65.59±2.01)岁;梗死部位:下壁9例,侧壁6例,前壁19例,后壁7例; BMI 18.7~28.9 kg/m2,平均BMI(23.19±1.51)kg/m2;合并症:糖尿病12例,高血压23例,无6例。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。本研究经莒县人民医院医学伦理委员会批准。纳入标准:⑴符合急性心肌梗死、心源性休克相关诊断标准[6-7],且经临床检查确诊;⑵临床资料完整;⑶纽约心脏病协会心功能分级Ⅲ或Ⅳ级[8];⑷对本研究使用药物耐受者。排除标准:⑴合并感染性疾病者;⑵因疼痛、过敏等因素造成的休克;⑶合并严重心律失常者;⑷合并严重肝、肾功能衰竭者;⑸合并血液、泌尿、神经系统严重疾病者;⑹合并严重瓣膜性心脏病者;⑺妊娠或哺乳期妇女;⑻合并心包疾病、其他系统梗阻性疾病者。

1.2 治疗方法 两组患者均接受吸氧、双联抗血小板、补液等治疗,并合理使用有创、无创呼吸机。

左西孟旦组患者进行主动脉内球囊反搏治疗:患者行局部麻醉,根据患者自身情况选择合适的球囊反搏导管,经股动脉将其放置于主动脉内,后进行延伸直至左锁骨下动脉开口下方2~3 cm处(导管行进路径应避开同侧肾动脉)。体外连接动脉球囊反搏仪(Teleflex,型号:IAP),以缝线方式固定管道通路,将体表心电图调至R波出发模式,进行球囊反搏,球囊充气及放气时间设置为合适范围。

主动脉反搏组患者在左西孟旦组基础上静脉泵注左西孟旦(上海旭东海普药业有限公司,国药准字H20234115,规格:5 ml∶12.5 mg),剂量为12 µg/(kg·min),连续泵注10 min后,维持0.1 µg/(kg·min)静脉泵注24 h。

治疗期间密切观察两组患者尿量、生命体征、切口情况、下肢温度、足背动脉搏动情况。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。根据患者临床情况进行评价,显效:治疗3 h后脉压差较治疗前增加>20 mmHg(1 mmHg=0.133 kpa),治疗24 h内各项体征稳定,治疗12 h内肢体温度显著回升,脉搏有力;有效:治疗6 h后脉压差较治疗前增加>20 mmHg,治疗48 h内各项体征稳定,治疗24 h内肢体温度显著回升,脉搏有力;无效:未达上述标准。⑵心功能指标。使用彩色多普勒超声仪(百科医疗有限公司,型号:2300)于治疗前及治疗7 d后检测两组患者左心室舒张末期内径(LVEDD)、每搏输出量(SV)、左心室收缩末期内径(LVESD)、心脏指数(CI)、左心室射血分数(LVEF)。⑶血流动力学指标。于治疗前、治疗7 d后,使用心电监护仪(北京老同仁光电技术有限公司,型号: AMR-401a)检测两组患者平均动脉压(MAP)、肺毛细血管楔压(PCWP)、中心静脉压(CVP)、心率(HR)。⑷心肌酶谱指标。采集两组患者治疗前及治疗7 d后空腹静脉血3 ml,使用离心机以3 000 r/min的转速离心10 min,离心半径为10 cm,采用全自动生化分析仪(Sysmex Corporation,型号:BX-4000),以电化学发光法检测肌酸激酶同工酶(CK-MB)、心肌肌钙蛋白(cTnT)水平。

1.4 统计学分析 数据处理采用SPSS 20.0统计学软件进行。符合正态分布的计数资料以[例(%)]表示,等级资料行秩和检验;符合正态分布的计量资料以(x)表示,组间对比采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

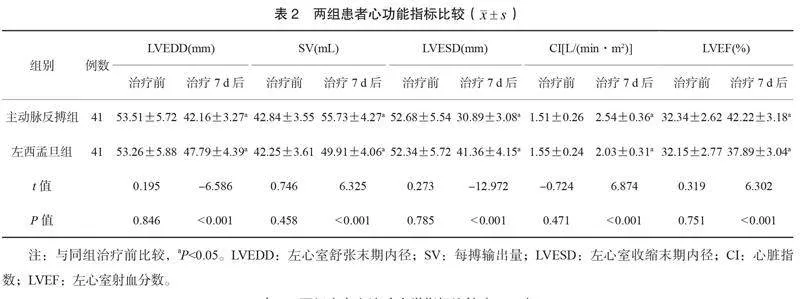

2.1 两组患者临床疗效比较 主动脉反搏组患者临床疗效优于左西孟旦组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

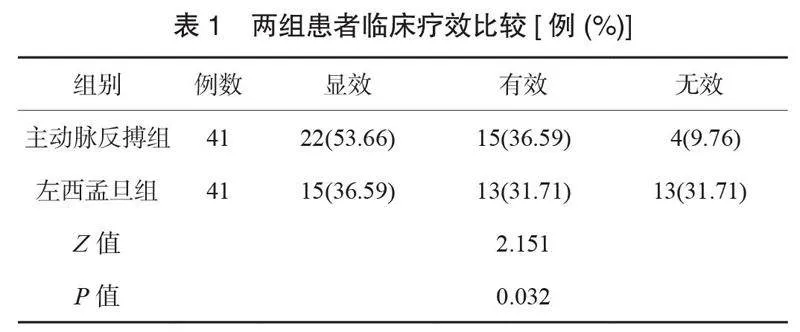

2.2 两组患者心功能指标比较 治疗7 d后,两组患者LVEDD、 LVESD均减小,且主动脉反搏组均小于左西孟旦组;两组患者SV、 CI、 LVEF均升高,且主动脉反搏组均高于左西孟旦组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

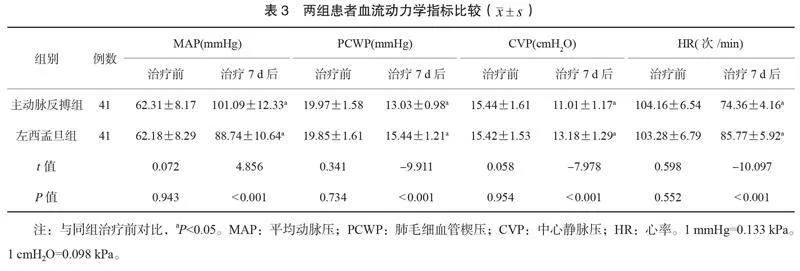

2.3 两组患者血流动力学指标比较 治疗7 d后,两组患者MAP均升高,且主动脉反搏组均高于左西孟旦组;两组患者PCWP、 CVP、 HR均降低,且主动脉反搏组均低于左西孟旦组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.4 两组患者心肌酶谱指标水平比较 治疗7 d后,两组患者CK-MB、 cTnT水平均降低,且主动脉反搏组均低于左西孟旦组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

3 讨论

急性心肌梗死伴心源性休克属于临床危重的心血管疾病,该病患者心肌灌注不足,心脏泵血功能出现严重障碍,并且常伴有血流动力学不稳定、多器官功能衰竭,严重威胁患者生命安全[9]。近年来,冠状动脉粥样硬化性心脏病监护室得到改善、再灌注技术不断优化、药物种类增多,急性心肌梗死患者的治疗效果得到显著改善,但并发心源性休克患者后出现院内死亡的风险仍较高[10]。因此,针对急性心肌梗死伴心源性休克需予以及时救治,使患者机体功能快速恢复,进而降低病死率。

主动脉球囊反搏是国内心脏病等危重患者抢救和治疗的常用方法,可在某些临床场景中迅速提供机械循环支持,主要通过提高主动脉内舒张压,改善冠状动脉血流灌注,促进患者心功能恢复[11]。左西孟旦广泛应用于急性失代偿性心衰、进展期心衰、心原性休克、感染性休克、心脏及非心脏手术,可通过提高心肌收缩力和血管舒张作用,可改善患者的血流动力学及预后,减轻急性心肌梗死患者心肌损伤,抑制炎症反应[12]。

本研究结果显示,接受左西孟旦联合主动脉内球囊反搏治疗的主动脉反搏组患者临床疗效优于左西孟旦组,且治疗后SV、CI、LVEF、MAP均高于左西孟旦组,LVEDD、LVESD均小于左西孟旦组,PCWP、CVP、HR、CK-MB水平、cTnT水平均低于左西孟旦组。这提示左西孟旦与主动脉内球囊反搏联合治疗能够有效减轻急性心肌梗死伴心源性休克患者心肌细胞受损程度,改善血流动力学,促进心功能恢复。分析原因为,主动脉内球囊反搏是临床常用的机械辅助循环手段,将气囊装置放置于主动脉内,球囊内充以氦气,并与体外的气源及反搏控制装置相连,可促使球囊泵与患者心脏搏动同步反向动作,有助于提高冠状动脉灌注,降低左心室压力负荷,提高心输出量,缓解心肌受损程度[13-14]。左西孟旦经静脉注射给药,与心脏肌钙蛋白有机结合,可维持钙离子复合物稳定的空间构象,增强心肌收缩能力;维持泵注给药可有效抑制心脏磷酸二酯酶活性,提升心肌代谢能力,加快血液微循环,有利于恢复心功能[15]。左西孟旦作为辅助药物,能够与血管平滑肌细胞上的敏感钾离子通道结合形成钙信号复合物,加快细胞膜与钾离子内流超极化,对钙离子内流产生抑制,并扩张外周血管和冠状动脉,促进体内血供恢复,减轻心肌缺血性损伤,进而使血流动力学得到改善[16]。此外,左西孟旦具有较高的生物利用度,进入患者体内后可在较短时间内被吸收,有效作用于一氧化氮合酶,增强一氧化氮的合成能力,促进血运改善,进一步提升治疗效果。因此,左西孟旦与主动脉内球囊反搏联合治疗,可通过不同作用机制达到减轻心肌损伤、恢复心功能的目的,促进病情好转[17]。

综上所述,急性心肌梗死伴心源性休克患者采用左西孟旦与主动脉内球囊反搏联合治疗的效果较好,能够有效减轻心肌细胞受损程度,改善血流动力学,促进心功能恢复,值得临床应用。但本研究仍纳入样本量较少、单中心研究等不足之处,后续研究需弥补上述不足之处,继续深入探讨。

参考文献

苗广瑞,庞硕,周远航,等.早期液体平衡和乳酸清除率对体外膜肺氧合辅助治疗急性心肌梗死合并心源性休克患者的短期预后价值研究[J].中国全科医学, 2023, 26(27): 3397-3402.

Soares G P. Analysis of revascularization strategies in patients with acute myocardial infarction and cardiogenic shock - results from the portuguese registry on acute coronary syndromes[J].Arq Bras Cardiol, 2021, 116(5): 877-878.

周生辉,柳子静,李紫旋,等.急性心肌梗死合并心源性休克患者行急诊经皮冠状动脉介入治疗院内死亡危险因素[J].中国心血管病研究, 2022, 20(7): 602-607.

陈兰涛,吴田田,陈敬,等.主动脉内球囊反搏联合左西孟旦治疗急性心肌梗死心源性休克患者的临床疗效观察[J].中国中西医结合急救杂志, 2022, 29(5): 529-534.

周宏伟,罗秀英.新活素联合左西孟旦治疗急性心肌梗死合并心源性休克的临床疗效研究[J].保健医学研究与实践, 2022, 19(2): 9-14.

中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)[J].中华心血管病杂志, 2019, 47(10): 766-783.

van Diepen S, Katz J N, Albert N M, et al. Contemporary management of cardiogenic shock a scientific statement from the american heart :A ssociation scientific statement from the american heart association[J]. Circulation, 2017, 136(16): e232-e268.

韩大兴,王芳芳,周宇廷,等.慢性心力衰竭患者血清肌钙蛋白Ⅰ、

脑钠肽与纽约心脏病协会心功能分级及心脏超声参数相关性分析[J].山西医药杂志, 2017, 46(9): 1022-1024.

曹保江,曹雪明,于丹,等.经颅多普勒超声联合近红外光谱监测主动脉内球囊反搏治疗急性心肌梗死合并心源性休克患者脑血流灌注的价值[J].中华实用诊断与治疗杂志, 2022, 36(10): 993-997.

郭美良,李娜. 急性心肌梗死合并心源性休克治疗的研究进展[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2022, 20(24): 4508-4512.

叶建熙,陈瑾,刘燕,等.体外膜肺氧合联合主动脉内球囊反搏对行经皮冠状动脉介入术治疗急性心肌梗死合并心源性休克患者疗效[J].临床军医杂志, 2021, 49(10): 1162-1164.

陈涛,谢云志. 左西孟旦联合多巴酚丁胺治疗老年急性心肌梗死合并心源性休克的效果[J]. 中国药物滥用防治杂志,2024,30(3):504-507.

张治平,叶其圣,苏晞,等.主动脉内球囊反搏支持下直升机转运急性心肌梗死合并心源性休克案例分析[J].中国急救复苏与灾害医学杂志, 2023, 18(11): 1427-1431, 1468.

屈超,李响,蒲连美,等.主动脉内球囊反搏-休克Ⅱ评分对急性心肌梗死并发心源性休克患者短期不良预后危险分层价值的分析[J].心肺血管病杂志, 2020, 39(12): 1429-1434.

谢金洲,罗炼,崔维佳,等.左西孟旦对急性心肌梗死合并心源性休克患者心功能和血流动力学影响分析[J].海军医学杂志, 2023, 44(11): 1179-1184.

王江友,陈涵.左西孟旦联合主动脉内球囊反搏可有效改善急性心肌梗死合并心源性休克患者的预后[J].内科急危重症杂志, 2024, 30(1): 26-30.

张笑笑,赵冰,翟晋慧,等.左西孟旦对急性心肌梗死合并心源性休克患者PCI术后的疗效评价[J].中国循证心血管医学杂志, 2023, 15(3): 311-315.