静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术与动静脉联合溶栓治疗急性脑梗死的效果比较

2024-09-20刘友旺

【摘要】目的 比较静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术与动静脉联合溶栓治疗急性脑梗死的临床效果及对患者预后的影响,为临床治疗提供参考。方法 选取2021年6月至2023年6月德州市陵城区人民医院收治的76例急性脑梗死患者的临床资料,进行回顾性研究。按照治疗方案不同分为动静脉溶栓组和机械取栓组,各38例。动静脉溶栓组患者采用动静脉联合溶栓,机械取栓组患者采用静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术治疗。比较两组患者临床疗效、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、血清指标[神经元特异性烯醇化酶(NSE)、脑源性神经营养因子(BDNF)、S100钙结合蛋白B(S100B)、血管内皮生长因子(VEGF)]水平、预后情况。结果 机械取栓组患者治疗总有效率、血管再通率、治疗4周后血管残余狭窄≤30%率均高于动静脉溶栓组,溶栓后24 h内颅内出血率低于动静脉溶栓组(均P<0.05)。两组患者NIHSS评分具有时间、组间、交互效应差异(F时间=13.005,P时间<0.001;F组间=9.695,P组间<0.001;F交互=4.972;P交互<0.001)。两组患者治疗4周后NIHSS评分均低于治疗前及治疗2周后,治疗2周后NIHSS评分均低于治疗前,且机械取栓组治疗2、4周后均低于动静脉溶栓组(均P<0.05)。治疗后,两组患者NSE、S100B水平均降低,且机械取栓组均低于动静脉溶栓组;两组患者BDNF、VEGF水平均升高,且机械取栓组均高于动静脉溶栓组(均P<0.05)。结论 静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术治疗急性脑梗死患者效果较好,可改善预后情况,提高血管再通率,提高神经功能,值得临床应用。

【关键词】静脉溶栓桥接机械取栓;动静脉溶栓;急性脑梗死

【中图分类号】543.3 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2024.16.0032.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.16.011

急性脑梗死是由于脑组织突发缺氧、缺血性损伤坏死所造成的一种不可逆性的功能损伤疾病,具有高发病率、高致残率、高复发率、高病死率的特征[1]。该疾病发病突然,患者会突发口角歪斜、一侧肢体无力、视物不清等症状,并出现头晕、耳鸣等情况,且发病24~48 h内易出现不同程度的功能障碍[2]。临床早期治疗急性脑梗死的关键在于复通闭塞血管,恢复梗死区域的神经细胞及血管功能,常用治疗措施有动静脉溶栓、超声辅助溶栓等[3]。目前,治疗早期急性脑梗死以静脉溶栓为主,但对具有顽固性栓子或大脑动脉狭窄严重的患者预后效果较差,易错过溶栓最佳窗口期;而机械取栓主要借助Soltaire支架,在直视下取出血栓,快速解除压迫,进而改善神经功能[4]。基于此,本研究选取2021年6月至2023年6月德州市陵城区人民医院收治的76例急性脑梗死患者,比较静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术与动静脉联合溶栓治疗急性脑梗死的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年6月至2023年6月德州市陵城区人民医院收治的76例急性脑梗死患者的临床资料,进行回顾性研究。按照治疗方案不同分为动静脉溶栓组和机械取栓组,各38例。动静脉溶栓组患者中男性22例,女性16例;年龄48~75岁,平均年龄(60.57±4.87)岁;发病至入院时间1~5 h,平均发病至入院时间(3.15±0.79)h。机械取栓组患者中男性21例,女性17例;年龄46~78岁,平均年龄(61.26±4.54)岁;发病至入院时间0.5~5 h,平均发病至入院时间(2.87±0.64)h。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。本研究经德州市陵城区人民医院医学伦理委员会批准。纳入标准:⑴符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》中急性脑梗死的诊断标准[5],且经临床检查确诊;

⑵发病至入院时间≤12 h;⑶无大面积梗死情况。排除标准:⑴近期存在颅脑外伤者;⑵既往存在卒中遗留神经功能障碍者;⑶既往存在脑梗死、心肌梗死病史者;⑷对本研究所用造影剂过敏者。

1.2 治疗方法 动静脉溶栓组患者采用动静脉联合溶栓治疗:⑴静脉溶栓。选用注射用阿替普酶(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG,国药准字SJ20160055,规格:50 mg/支), 0.9 mg/kg,取1/10药液用于首次静脉推注;如未见明显不良反应,将剩余9/10药液实施静脉 泵注,在1 h内完成,单次总剂量≤90 mg。⑵动脉溶栓。予以患者1%盐酸利多卡因注射液(上海朝晖药业有限公司,国药准字H31021071,规格:20 mL∶0.4 g)局部麻醉,采取改良Seldinger技术实行股动脉穿刺,置入6 F动脉鞘,取3 000 U依诺肝素钠注射液(深圳市天道医药有限公司,国药准字H20056846,规格:0.2 mL:2 000 AXaIU)静脉滴注,根据引导导丝置入导引导管,推注注射用阿替普酶2 mL,后实施造影检查,定位病变位置,重复操作,药物推注总次数≤4次(即:推注总剂量≤8 mL),结束后撤出导管。

机械取栓组患者采用静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术:注射阿替普酶推注方法同对照组,并予以患者全身麻醉。麻醉成功后经股动脉穿刺,置入6 F动脉鞘,在数字减影血管造影(DSA)图像下利用导丝于病变部位置入导管,将支架放入,取血栓。而后实施造影检查并撤出支架,于导管末端进行负压抽吸,至撤回支架并有通畅的倒流血液。再次造影检查判定取栓结果:若成功取栓则撤出动脉鞘,若失败则重复取栓2~3次。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。显效:溶栓24 h后血管恢复通畅,美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[6]评分改善>6分;有效:溶栓24 h后血管恢复通畅, NIHSS评分改善≥4~6分;无效;再次发生血管狭窄, NIHSS评分改善<4分。治疗总有效率=[(显效+有效)例数/总例数]×100%。⑵NIHSS评分。分别于治疗前、治疗2周后及治疗4周后,采用NIHSS评分评估两组患者神经功能改善情况,总分42分,分值越低提示患者神经功能恢复状况越好。⑶血清指标水平。于治疗前及治疗2周后,采集患者空腹静脉血3 mL,以 3 000 r/min 转速(10 cm半径)离心 10 min,取上层血清,采用酶联免疫吸附试验(ELISA)测定神经元特异性烯醇化酶(NSE)、脑源性神经营养因子(BDNF)、S100钙结合蛋白B(S100B)、血管内皮生长因子(VEGF)水平。⑷预后情况。观察并记录两组患者血管再通率、颅内出血率及血管残余狭窄≤30%率。再通情况由医师根据患者计算机断层扫描肺血管造影(CTPA)情况进行判断,再通率=再通例数/总例数×100%。颅内出血率由医师通过溶栓后24 h颅脑CT检查结果进行判断;血管残余狭窄≤30%情况通过治疗4周后DSA复查结果进行判断。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析。计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验;计量资料以(x)表示,采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

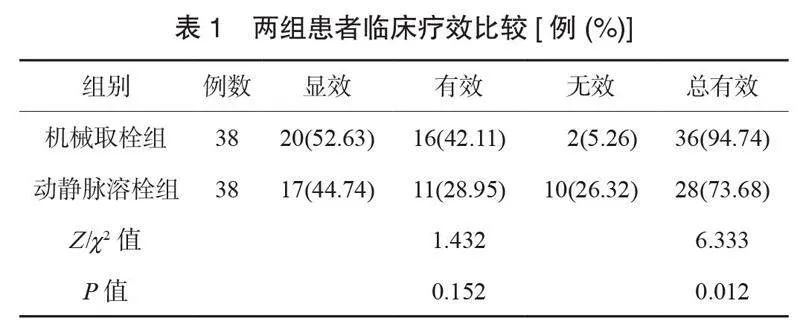

2.1 两组患者临床疗效比较 两组患者临床疗效比较,差异无统计学意义(P>0.05);机械取栓组患者治疗总有效率高于动静脉溶栓组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

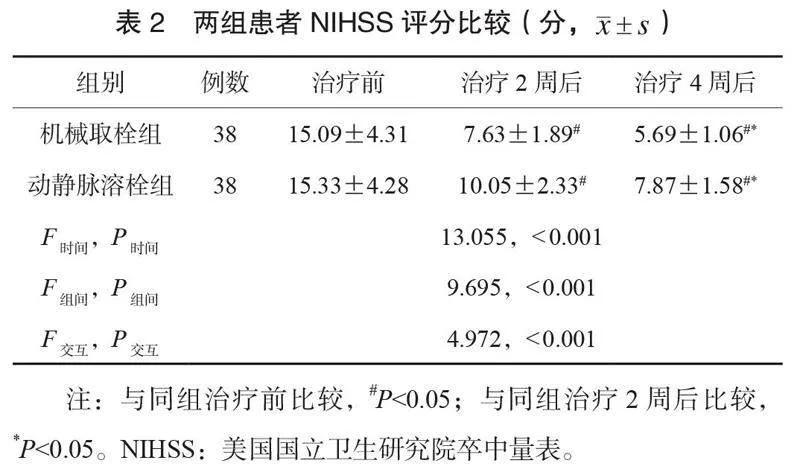

2.2 两组患者NIHSS评分比较 两组患者NIHSS评分具有时间、组间、交互效应差异。两组患者治疗4周后NIHSS评分均低于治疗前及治疗2周后, 治疗2周后均低于治疗前,且机械取栓组治疗2、4周后均低于动静脉溶栓组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

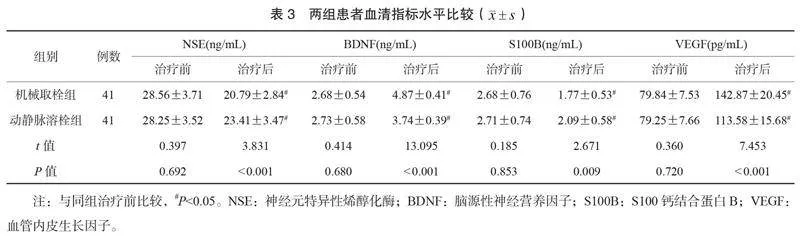

2.3 两组患者血清指标水平比较 治疗后,两组患者NSE、 S100B水平均降低,且机械取栓组均低于动静脉溶栓组;两组患者BDNF、 VEGF水平均升高,且机械取栓组均高于动静脉溶栓组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

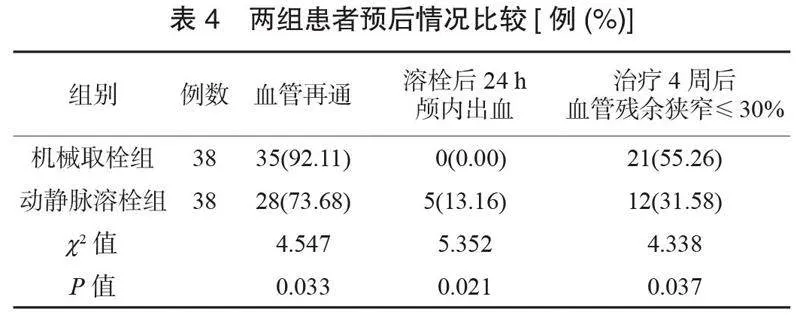

2.4 两组患者预后情况比较 机械取栓组患者血管再通率、治疗4周后血管残余狭窄≤30%率均高于动静脉溶栓组,溶栓后24 h内颅内出血率低于动静脉溶栓组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

3 讨论

急性脑梗死是因血液循环障碍造成的一种脑部疾病,具有起病急、病情进展快的特点,严重威胁患者生命安全。该病存在多种病因及发生机制,主要病因为血管内存在血栓,导致血管阻塞,故临床以溶栓、取栓来恢复血管通畅性为治疗的关键[7]。急性脑梗死早期治疗方案较多,包括机械取栓、静脉溶栓、动脉溶栓、动静脉联合溶栓等,均能够复通血管,使血流得以重建,挽救急性梗死区脑组织[8]。

静脉溶栓治疗是通过静脉注入溶栓药物进行治疗,具有操作简单的优势,但药物在体内循环后浓度明显下降,无法得到良好的血管再通率,且治疗后颅内出血风险较大[9]。与静脉溶栓相比,动脉溶栓利用影像学技术定位病变,药物进入动脉后直接对血栓起作用,能够快速起效,达到局部药物浓度高、用药量少、作用范围精确的效果。动脉溶栓既可单独应用,也可与静脉溶栓联合使用,联合应用能发挥各自的优势、弥补不足,但现阶段临床对于动静脉联合溶栓的具体用药方法缺乏统一标准,有待进一步规范[10]。机械取栓技术能使血栓破碎并快速取出,使血管再通,取得更好的预后情况,具有降低复发率及减少并发症发生风险等优势[11]。本研究结果显示,机械取栓组患者治疗总有效率、血管再通率、治疗4周后血管残余狭窄≤30%率均高于动静脉溶栓组,溶栓后24 h内颅内出血率低于动静脉溶栓组。这提示构建静脉溶栓桥后进行机械取栓可减少颅内出血。分析原因为,机械取栓可直接取出血栓,血管再通率高,保障治疗效果;同时,在机械取栓前进行静脉溶栓可减少手术难度,在具体机械取栓过程中在微导丝引导下进行取栓、碎栓或借助支架处理血栓,取栓操作在直视下进行,使闭塞血管远端血管快速恢复,挽救缺血半暗带区域的脑组织,降低出血风险,提高整体预后;动静脉联合溶栓能够与其优势互补,在全身用药后,通过影像学技术对血栓位置精准定位,使药物在血栓处充分发挥药理作用[12]。

BDNF细胞因子具有营养神经的作用,可在缺氧、缺血状态下保护神经元,使神经细胞增殖并促进神经功能恢复。NSE是中枢神经损伤程度评估的重要血清指标,而高水平血清NSE是神经元损伤和神经细胞死亡的标志[13]。S100B是一种胶质细胞产生的蛋白质,脑梗死后受损星形胶质细胞会释放S100B进入血液,因此,高水平血清S100B通常与脑损伤和脑缺血有关,该指标可评估脑梗死严重程度,预测脑梗死后的神经功能恢复情况及评估预后。VEGF是促进血管新生和保护神经元的生长因子。本研究结果显示,两组患者治疗4周后NIHSS评分均低于治疗前及治疗2周后,治疗2周后NIHSS评分均低于治疗前,且机械取栓组治疗2、4周后均低于动静脉溶栓组;治疗后,两组患者NSE、S100B水平均降低,且机械取栓组均低于动静脉溶栓组;两组患者BDNF、VEGF水平均升高,且机械取栓组均高于动静脉溶栓组。这提示静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术可使急性脑梗死患者神经功能恢复,改善受损的神经细胞,改善病情。分析原因为,机械取栓可通过清除血管内血栓,恢复脑部血液流动,缩短脑部梗死区域的缺血时间,给受损神经细胞提供更多氧气和营养物质,从而促进其生存和恢复功能[14]。同时,机械取栓有效控制梗死区域扩展,避免大面积脑梗死形成,还可避免溶栓药物引起的再灌注损伤,从而保护神经功能恢复。此外,机械取栓清除效果更彻底,能减少血栓再堵塞风险,有助于提高受损神经细胞的营养供给和氧供。在构建静脉溶栓桥后进行机械取栓既可弥补药物溶栓的不足,也可发挥协同作用提升机械取栓效果,在恢复血流灌注的同时改善脑组织缺血、缺氧状态,促进神经功能恢复,改善脑组织代谢[14]。

综上所述,静脉溶栓后桥接血管内机械取栓术治疗急性脑梗死患者效果较好,可改善患者预后情况、提高血管再通率、促进神经功能恢复,值得临床应用。

参考文献

北京中西医结合学会神经内科专业委员会,高利.脑梗死急性期中西医结合诊疗专家共识[J].中西医结合心脑血管病杂志, 2024, 22(7): 1153-1162.

张换立,高超,朱海伟,等.急性脑梗死行机械支架介入取栓联合静脉溶栓的效果分析[J].安徽医药, 2023, 27(3): 537-541.

钟仁明.动静脉联合溶栓与机械取栓治疗早期急性脑梗死的价值与预后[J].中外医学研究, 2023, 21(3): 29-33.

蔡毅,承欧梅.基于倾向性评分匹配法评估机械取栓联合阿替普酶静脉溶栓对急性脑梗死的疗效及预后影响[J].湖北科技学院学报(医学版), 2022, 36(3): 228-231, 235.

中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志, 2018, 51(9): 666-682.

谈颂,常思远,宋波,等.早期改良美国国立卫生研究院卒中量表评分对缺血性卒中预后的预测作用[J].中华神经科杂志, 2012, 45(3): 154-157.

林兆信,陈海云,王景,等. 替罗非班对急性脑梗死患者静脉溶栓后血小板参数的影响[J]. 中国临床药理学杂志, 2023, 39(16): 2292-2296.

李丽娜,刘震,张文友,等.发病4.5小时内老年急性脑梗死接受介入治疗的预后分析[J].心肺血管病杂志, 2022, 21(8): 898-902.

郝若飞,范雪松. sdLDL-C水平及其与LDL-C比值对急性脑梗死患溶栓后出血转化的预测价值[J]. 国际检验医学杂志, 2023, 44(2): 183-186, 191.

周志远,赵瑞雅. SolitaireAB支架机械介入取栓术联合溶栓治疗急性脑梗死的临床效果及预后研究[J].贵州医药, 2021, 45(2): 208-209.

武晓波. SolitaireAB支架机械介入取栓术联合溶栓治疗急性脑梗死的临床效果[J].临床医学, 2021, 41(1): 64-65.

钟锐,周坤元,涂加善.机械取栓治疗静脉溶栓无效急性中重度脑梗死效果分析[J].海南医学, 2020, 31(15): 1961-1963.

殷涛,韩靖,赵腾跃.介入治疗血管内溶栓联合机械取栓对急性缺血性脑卒中患者脑血管血流状态及预后的影响[J].中国医刊, 2020, 55(7): 757-761.

郭雅莉,方召兵,庞红立.机械介入取栓联合溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效及预后分析[J].四川生理科学杂志, 2023, 45(1): 119-121.