气候变暖让地球正在失去陨石

2024-09-20

全球变暖带来更频繁、更严重的极端天气,在影响日常生活的同时,还在影响着不少科学研究,因为研究材料正在消失——比如陨石,全球变暖导致降落到两极的陨石正在消失。

陨石为什么都跑到南极?

虽然南极气候极寒不适于人类生存,却有很高的科考价值。“气候寒冷”“人迹罕至”,这些使得南极像一个天然大冰箱,储存着研究者们所需要的研究材料。而在全球变暖的影响下,这个“冰箱”似乎变得不那么好用了。2023 年南极的海冰范围是有记录以来最小的,2023年冬季结束时,海冰的范围比前一年低100万平方千米,相当于法国和德国面积的总和。

陨石对于天文学、化学和地质学家的研究非常重要。这些从外太空远道而来的小东西,带着不属于地球的物质,提供了深入了解太阳系、宇宙和地球以外天体的重要机会。

在理论上,陨石会均匀地分布在地表,但地球面积的70%被海洋覆盖,在陆地上还有崎岖的山地,并不利于人们寻找陨石,各种风化作用还可能会污染陨石。实际上,大部分的陨石采集自南极,在地球上发现的8万颗陨石中,有60% 以上是在冰盖表面采集的。

陨石藏在哪里?

南极的冰盖形成于约3400万年前,千百年来持续低温干燥的气候有利于陨石的保存。陨石常常在“蓝冰”区域富集。“蓝冰”顾名思义为蓝色的冰层,降雪经过粒雪化(降雪融化后又重新冻结成冰)和成冰过程形成冰层,冰层在上层压力作用下密度增加,内部气泡减少,在光的散射作用下显现出蓝色。

从日本科考队在1969年第一次在南极采集到陨石样本开始,在过去几十年的无数次野外考察中,人们平均每年收集到1000颗陨石,而据估计仍有30万至85万颗陨石有待收集。

全球变暖后,陨石会跑到哪里?

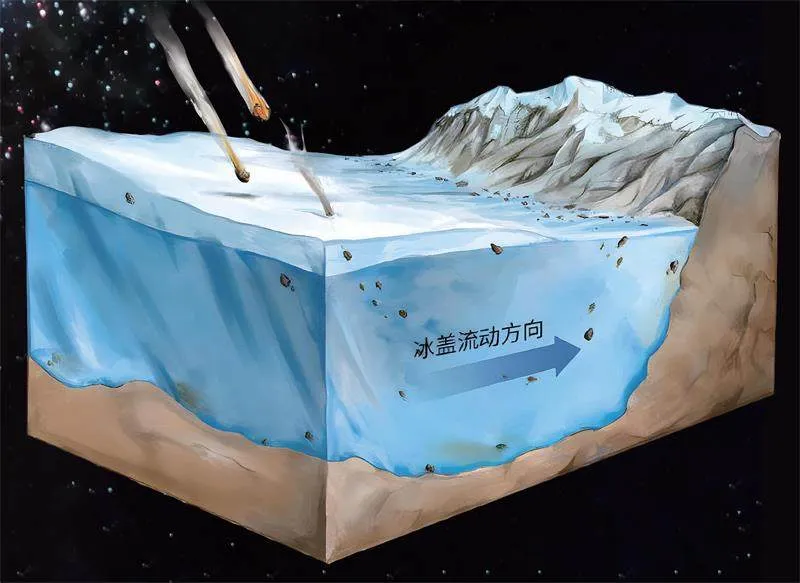

然而,全球变暖的影响下,南极正在迅速变暖,冰川在融化,冰盖流速加快、冰架断裂,使得“保鲜”在其中的陨石更快地沉入南极冰层,难以获取。即使温度远低于0℃ ( 研究表明这个温度大约是-10℃ ) ,当陨石暴露于太阳辐射时,其表面也会被加热而融化陨石底部的冰,导致陨石下沉,最后导致陨石从冰盖表面消失。

据研究显示,未来几十年内,南极地区每年都会损失约5000颗陨石,这比陨石的发现速度快了5倍。而在更剧烈的变暖条件的假设下,这种损失会变得更严重,尤其是在陨石富集区。高排放情景下,在陨石富集的东南极恩德比地区,这种损失可以达到88%。

冰川融化带走“标志物”

除了陨石之外,冰川标志物也是受到全球变暖影响的一种重要的研究材料。

冰川标志物是指在冰川或冰盖中发现的各种物质或遗迹,这些物质或遗迹在冰川中保存完好,仿佛“穿越而来”,可以提供有关过去气候、环境和生物演化的重要信息。

常见的冰川标志物包括:冰芯和冰核(冰川或冰盖中钻取的柱状冰样本),包含了大气中的气体、灰尘和其他物质的信息,可以用来研究过去的气候变化和大气组成;冰碛物(冰川运动过程中携带的岩石碎片、泥沙等物质),可以帮助确定冰川的流动方向和冰川运动的速度,提供关于地质历史和地形演化的信息等。

青藏高原也埋藏着远古信息

与南极、北极相似,青藏高原地势险峻,人迹罕至,被称为“地球的第三极”,但这里的冰川一直以我们意想不到的方式记录着人类的活动。2005年钻取的珠峰冰芯中封存着冷战记忆,记录的两个参数分别对应着1963年全球热核试验和1986年的切尔诺贝利核泄漏。在2017年海拔6150米钻取的冰芯则测量出5个参数峰值,这5个峰值分别对应着不同人类历史上几次核活动事故。

冰芯写就的“人类活动日记本”不仅有核活动的痕迹,还反映了其他人类造成的环境影响。珠峰冰芯中的黑碳浓度证明了工业革命以来人类活动持续影响大气环境,冰芯中DDT(一种对环境破坏极大、难以分解的杀虫剂)浓度则对应了印度的疟疾暴发。