李阳冰篆书在明末清初的接受研究

2024-09-18戚馨予

摘 要:明人对李阳冰篆书的品评很多,或推崇,或论争,而到了清初,承接晚明篆书书风的余绪,对其篆书的态度从推崇走向批判。围绕明末清初书家对李阳冰篆书这一经典核心的审美变化展开论述,深入挖掘其价值和意义。探究明末李阳冰篆书兴盛的原因,梳理李阳冰篆书在清初的发展,了解在清初的社会背景下特定书家对李阳冰篆书的不同接受程度,并通过书家的书论及碑帖跋文,剖析不同时期不同书家对李阳冰篆书接受程度的转变及原因。

关键词:李阳冰;篆书;书法品评;接受研究

一、明末李阳冰篆书兴盛的原因

(一)晚明对李阳冰篆书的推崇与论争

在明代帖学盛行和士大夫清玩风气的影响下,篆书发展式微,但仍秉承着宋元时期“以篆为源”的书学观念。在这一观念的影响下,涌现出不少学篆书家。明人对于李阳冰的篆书,有不同的态度和观点,但总体而言,对其篆书是十分推崇的。明代书论中最早出现的对李阳冰篆书的品评,来自明中期的文学家杨慎,他在《墨池琐录》中有这样一句话:“李阳冰《庶子泉铭》《怡亭刻名》《二世之诏》,无是过也。”

从实用性的角度来看,“篆书先大后小先今后古,首推李阳冰篆书”[1]。丰坊认为,学篆书,应首先学李阳冰的篆书,他记录下李阳冰所书的《滁州琅琊山新凿泉题》为此他评价:“少温篆本不古,唯此碑秀逸有神,可以启发初学。”[2]这段话表明,丰坊认为李阳冰篆书并非古法,但他所书的《滁州琅琊山新凿泉题》,十分适合初学书法的人学习。此外,对大字书学理论颇具卓识的费瀛在《大书长语》中认为李阳冰的“生公讲台”篆书四字是“大书楷模”。

从审美性的角度来看,丰坊在论述李阳冰篆书石刻时有这样一段表述:“谦卦少作媚,而伤细。般若台铭,雄伟伤肥。”[3]从中可以发现,丰坊认为李阳冰《谦卦碑》有“媚”的姿态,其是一种唯美的、法度下存在的形式规范,这就导致笔力有些纤细;《般若台铭》沉稳凝重、雄伟犀利,但似乎在用笔上有些肥厚。丰坊的书论中对李阳冰的篆书并非全为夸赞,如对其不同篆书的用笔就产生了争议。在研究小篆时,丰坊对李阳冰也有提及:“小篆,一名玉箸篆。吾子行曰:李斯方圆廓落,阳冰圆活姿媚。……陶宗仪乃云专法阳冰,浅之知篆矣。”[4]从中可以了解到丰坊对李阳冰篆书是持肯定态度的,但又并非完全推崇。何良俊在《四友斋书论》中继承了丰坊的部分观点:“书家自史籀之后,即推李斯小篆。观诸山刻石,皆大书而作细笔,劲挺圆润,盖去皮肉而筋骨独存,此书家之最难者也。至蔡中郎作大篆,则稍兼肉矣。唐时称李阳冰,阳冰时作柳叶,殊乏古意,间亦作小篆,然不见有劲挺圆润之意,去李斯远矣。”[5]这段话与丰坊对李阳冰篆书的评价有相似性,但略有不同,何良俊认为李阳冰篆书与李斯篆书比较而言,还是李斯的篆书更胜一筹,因为李阳冰的篆书缺乏古意。他对李阳冰篆书的用笔持否定态度,认为其用笔毫无劲挺圆润之意。笔者认为,这只是明代书坛上的一家之言。何良俊也承认李阳冰篆书的地位:“余最爱颜鲁公书,多方购之,后亦得其数种,如元鲁山碑,乃李华撰文,鲁公书丹,李阳冰篆额,世所称三绝者是也。”[6]

从上述论述中可以发现,李阳冰篆书从明中期开始渐渐流行,尽管明人认为其篆书存在用笔缺少骨力等问题,但对师法阳冰篆书持支持态度。到晚明,明人的书学观念发生了一定转变,对李阳冰篆书非常推崇,书论中皆是对其篆书的褒扬。

(二)金石学的兴起推动了李阳冰篆书的传播

清初,承接晚明学篆风气余绪,处于晚明变革潮流下的篆书家们,以不同的篆书风貌活跃在晚明书坛上,并将他们的篆书风格在清初延续、发展、完善。追溯其篆书风格,无疑是明人推崇的李阳冰篆书风貌。清初对李阳冰篆书的探索,主要有两点原因:

第一,在明清之交之际,明遗民书家对于身份的转变及清朝接连不断的“文字狱”产生了强烈的不满情绪。在大势之下,出于对汉人文化的自觉意识,他们便将无处宣泄的情感融入笔墨。第二,清初顾炎武、朱彝尊等学者对金石学的研究,带动了书坛篆书家们对金石碑版的研学。在访碑大兴的时代风潮下,李阳冰《三坟记》、《城隍庙碑》(图1)等碑石篆书皆在清初书坛兴盛起来。

从上述保存较为完好的清初李阳冰篆书的拓本可以发现,李阳冰篆书在明末清初的传播非常广泛。这些拓本都是当时的金石学家在各地访碑后拓印并留存的,对清初书坛上的篆书家影响深远。清初的篆书家们十分重视金石碑刻的拓本,他们通过这些金石碑版及拓本学习李阳冰篆书,从中发现其笔意,并研究其结字章法,以此为基础进行创新发展。总体而言,在清初考据学、文字学、金石学的发展中,篆书碑刻一步步进入篆书家的视野,李阳冰篆书正是在这种全新的学术氛围中逐渐被接受。

二、清初对传统篆书的多元改造

(一)傅山对习篆者平整之风的否定

作为明末清初的遗民书家,傅山在面对明朝覆灭、清朝建立这一残酷历史现实时,并未如黄道周选择参加抗清活动,也没和倪元璐一样选择自杀殉国,更不愿和王铎一样投降,改换门庭。在复明无望的大势之下,他选择不与清朝合作,退隐不仕,通过书法艺术抒发内心的情感。

从傅山现存的大量篆书作品和其书论中对于篆书的文字叙述,可以看出傅山很早就对篆书有所接触。他认为:“楷书不自篆隶八分来,即奴态不足观。……所谓篆隶八分,不但形相,全在运笔转折活泼处论之。”“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格。”[7]在傅山看来,学习篆隶可谓写好楷书的前提。了解篆书的滥觞及流变是很重要的学书过程,学习楷书如果不知道篆隶的运笔之妙,一定成不了大气候,只能是俗格。他支持师古不泥的书学观念,反对一味追求古法。谈及五体与篆隶关系时,他说:“及其篆隶得意,真足吁骇,觉古籀、真、行、草、隶,本无差别。”[8]对篆隶书深有体会的书法大家,对真、行、草、隶这四体必然也能写好,在书写中就没有差别了。因此,在傅山眼中,学习古代篆书是学习书法的不二法门,是必要的。傅山在一则笔记中宣称:“不知篆籀从来,而讲字学书法,皆寐也;不作篆隶,虽学书三万六千日,终不到是处,昧所从来也。”[9]傅山研习篆书,将古法融入自己的笔意,使自己书写的作品能更多一些古朴之意。只有在朴拙的篆书上下功夫,才能在此基础上发生奇变。

《唐诗》(图2)为傅山用篆书录唐人宋之问《扈从登封途中作》五律诗一首,体现了他早期的篆书风格。初看会发现,该作品似李阳冰的篆书,似是对其作品临写后的创造,但实则在用笔和结构上对李阳冰的篆书进行了改变,目的是摆脱技法束缚,有所新意。作品中,端庄平正的书法风貌逐渐减弱,但仍保持着秀雅凝练的风格,别有一番韵味。傅山的这件篆书作品赋予了李阳冰篆书新的意义,这是他在江山易主的时代下,在晚明尚奇书风和师古不泥书学观的影响下以书法自娱的表现,超越了古人的书法风貌,表现出深厚的书法功底及丰富的文化素养。

傅山的人生经历对他的篆书有很大影响,他追求安静清明的现实道路十分曲折,忧劳艰辛,但就是这样的境地,激发了他的个性意识和思想自由之风气[10],产生了划时代的书法艺术创造。他引领的书法潮流在儒、道思想的影响下,以高古朴厚、遒劲雄阔的篆书气势为尚,对李阳冰的篆书从接受到批判,在尚碑运动风潮下形成了质朴无华的审美理念,为清代书坛走向奠定了基础。

(二)朱耷对篆书秀美之风的排斥

朱耷对于书法的造诣是十分奇妙的,他的篆书在李阳冰篆书的基础上融合了先秦时期的刻石文字——石鼓文,创造了元明以来的篆书新风貌。他以质朴雄厚的笔墨、豪放沉郁的风格、饱经沧桑的心境,书写下满目疮痍的山河。

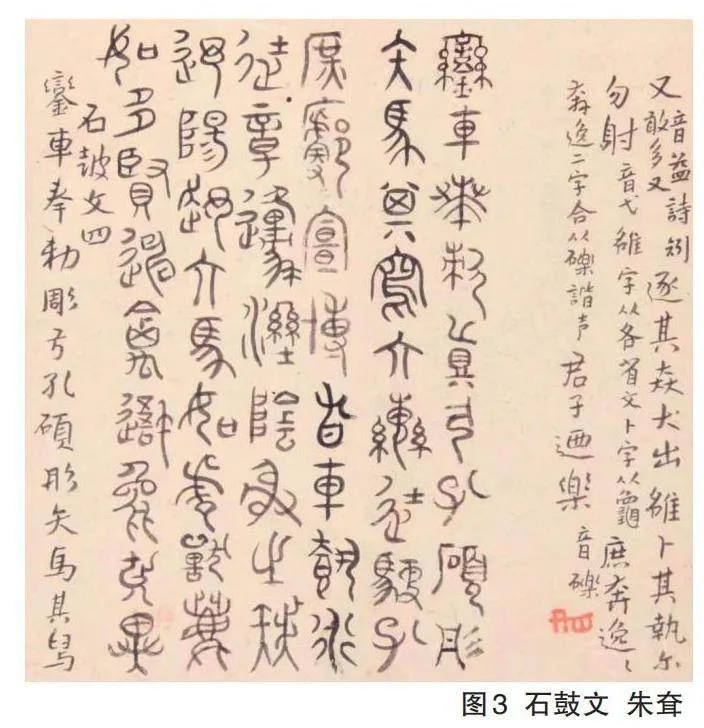

这件作品(图3)是朱耷六十八岁时所作,临写的是石鼓文,用笔瘦劲单纯,结构灵巧端正、开阔大方,空间分布疏朗,结字中隐约能看出李阳冰篆书雄健刚劲的风格,但整体上减弱了李阳冰篆书秀美多姿的风貌。作品中,还出现了平常篆书中很难看到的飞白形式,创造性很强。

朱耷主要在他的晚年书写篆书,其篆书作品继承了李阳冰篆书用笔的圆厚刚劲,但没有选择学习阳冰篆书结字及章法上的秀美瑰丽风格,原因在于他对于古法的追求,以及受到的道家、佛家追求自由个性的审美观念的影响。朱耷的书法艺术水平在晚年达到顶峰,复归平淡,浑然天成,不加任何修饬,静穆而纯洁。天趣、婉转的审美风貌,与他的审美追求相契合,其中不仅有道家的“复归于朴”,更有佛家思想回归澄明本心的呼唤,高僧书法大致如是耳。

三、清初书家对李阳冰篆书的品评

清初的书论中对李阳冰的篆书碑刻有很多评价。正处于变革潮流中的书坛,大多对汉人文化有着强烈的情感,执着于追求高古文化,力图在古代碑刻中寻找精神慰藉。

杨宾对李阳冰《般若台铭》进行了详细分析:“李阳冰般若台碑,在福州乌石山崖上,计二十四字,字大如盘,未知与李斯泰山诏孰胜。昔人称阳冰书格峻气壮而法备,又云如太阿龙泉、横倚宝匣,华峰崧极,新浴秋露,又云李斯之后一人,则前辈之推崇概可知也。李阳冰般若台碑,与处州新驿记、缙云县城隍记、丽水忘归台铭,古今称为四绝。处州、缙云、丽水皆经翻刻,惟般若记二十四字在福州乌石山石崖上,犹是原刻,恐不在李斯碑下。”[11]从这段话可以看出,清初李阳冰篆书是当时书家学者学篆时进行学习的不二之选,李阳冰的篆书碑刻几乎都进行了翻刻。《般若台铭》因在石崖陡峭处,无法翻刻,刻石呈现的篆书格调不在李斯篆书之下。杨宾在书论中流露出对李阳冰篆书极高水准的赞赏。

作为清初著名学者、收藏家,孙承泽在访碑热潮下见到了大量篆书碑刻,其在《庚子销夏记》中对李阳冰篆书有这样一段描述:“篆书自秦、汉以后,推李阳冰为第一手。今观《三坟记》,运笔命格,矩法森森,诚不易及。然予曾于陆探微所画《金腾图》后见阳冰手书,遒劲中逸致翩然,又非石刻所能及也。宋僧梦英,留心篆学,大要于李斯诸人皆加贬驳,而独推重阳冰,后人非之。然所著篆书偏旁字源诚可谓后学取法。自书后跋云:依刊定说文,重书偏旁字源目录五百四十部,贞石于长安故都文宣王庙,使千载之后,知予振古风,明籀篆。学者取法于兹意,亦甚。自任余故装于李氏篆之后,窦众谓李阳冰篆为笔虎,又善小篆,自谓仓颉后身。”[12]在书画领域有颇多著述的孙承泽,他的这段话表明了李阳冰篆书格调之高,其《庚子销夏记》在清初流传极广,对李阳冰篆书的传播起到了积极作用。

清初书论中对李阳冰篆书的品评,大多从其所书碑刻、墨迹,以及用笔、结字、章法方面做出了评价。在访碑之风渐渐盛行的清初,可以寻找到李阳冰丰富的碑刻作品,这也是清初书家能从众多李阳冰篆书作品中发现、总结其篆书特点的原因所在。从上述书论中可以看出,此时书学学者皆对其篆书表示肯定,全无任何贬斥之意,这对之后的学篆书家师法李阳冰篆书产生了潜移默化的影响。李阳冰篆书在历史的长河里、在时代的潮流中影响越发深远。

四、结语

在两百多年的岁月里,李阳冰的篆书被书家接受的过程曲折而漫长。因时代思潮下审美观念的转变,李阳冰篆书被师法学习,后逐渐被边缘化,再被重新解读,这与社会风气、政治经济、经典本身、时代传承都有着或多或少的关联。晚明对李阳冰篆书的态度整体而言是推崇的,这对清篆书家们有所影响。清初,傅山、朱耷这些明遗民篆书家,在家国发生巨大变革后为寻求高古文化精神,在尚碑运动的引导下将目光转向了金石碑版文字,对李阳冰篆书的接受度逐渐下降,而篆书风格在崇尚高古文化的趋势下,又变得雄壮古朴。细致探赜并考述李阳冰篆书丰富的史料,对明晰清初篆书史境与史观之呈现,皆具裨益。

参考文献:

[1][2]丰坊.童学书程.[M]//崔尔平.明清书论集.上海:上海辞书出版社,2011:113,114.

[3][4]丰坊.书诀[M]//故宫博物院.中国历代书画鉴别文集.北京:紫禁城出版社,1998:14,15.

[5][6]何良俊.四友斋书论[M]//崔尔平.明清书论集.上海:上海辞书出版社,2011:129,137.

[7][8][9][10]傅山.霜红龛书论[M]//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店,1994:187,187,188,192.

[11]杨宾.大瓢偶笔[M]//崔尔平.明清书论集.上海:上海辞书出版社,2011:649.

[12]孙承泽.庚子销夏记 卷七[M].上海:上海古籍出版社,1991:7.

作者简介:

戚馨予,南京艺术学院书法(篆刻)专业硕士研究生,南京艺术学院社会教育学院书法教师。研究方向:书法(篆刻)。