任伯年与张大千人物画比较研究

2024-09-18刘忠

摘 要:对清末国画大家任伯年和近现代国画大家张大千的人物画作品的技法、风格等进行比较分析,探索他们人物画的艺术审美在各自时代的契合与偏离的内在因素,深入研究两位国画大家在中国近现代人物画发展过程中对传统中国人物画向现代人物画转型的推动作用,以期促进中国人物画更好地向前发展。

关键词:任伯年;张大千;人物画

基金项目:本文系四川省教育厅人文社会科学(四川张大千研究中心)科研项目“任伯年对张大千人物画的影响研究”(ZDQ2019-12)研究成果。

清末国画大家任伯年开创了海上画派,是海上画派中最负盛名的一位,代表了“前海派”。继任伯年去世4年后诞生的蜀中奇才张大千,代表了“后海派”。他们都是职业画家,所创作的作品既有商业属性,又具有文人品质,取得了极高的艺术成就。近年来,对任伯年和张大千个体研究的学者为数不少,以个人传记为主,但真正对两位国画大家开展艺术评论的并不多,将二者放在一起进行艺术比较研究的更是寥寥。笔者试从两人的艺术经历和人物画创作的艺术特点方面进行比较,进一步了解两位大家的艺术成就和对后世的影响。

一、任伯年与张大千的生平经历

任伯年(1840—1895年),初名润,字次远,后改名颐,字伯年,浙江杭州人,清末著名画家。他不仅擅画人物,还精于花鸟、山水,敢于创新,尤其是在人物画方面,大胆突破了明清以来靡弱过盛之病,追求更高层次的艺术格调。任伯年的人物画发轫于民间写真术,得家父真传,后随族伯“二任”(任薰、任熊)立足上海,后来成为海上画派的创立者,对海派画家产生了深远的影响。他师古而不泥古,一方面,向“二任”、陈老莲、费晓楼、八大山人等学习传统;另一方面,深入学习西画素描、速写、水彩等,将东西方绘画技法融会贯通。从任伯年的人物画作品来看,其风格多变,有偏工整细膩的,有偏夸张奇伟的,有偏装饰性的,后因加入西画元素而变得更加奔放、纵逸。其在晚年时期,又吸收了华嵒笔意,作品更加简逸灵活。任伯年独特的艺术风格,不仅影响了当时的画风,还对20世纪以来的中国画创新产生了深远影响。现代美术教育家徐悲鸿非常推崇任伯年的现实主义艺术风格,认为其是中国古代绘画和中国现代绘画间的一座桥梁,并称任伯年是继明代画家仇英之后中国画家第一人。

张大千(1899—1983年),原名张正权,改名爰,字季爰,号大千,四川内江人。张大千从小在慈母和兄长张善孖的启蒙与熏陶下,逐渐喜欢上绘画。他17岁离开家乡,顺江而下至上海,再东渡去日本,学习印染工艺。归国后拜曾熙、李瑞清为师,画艺逐渐精进,早年即名扬国内画坛。初入上海时,他先以任伯年为人物画学习对象,后上追陈老莲、唐寅,并深研石涛、八大山人等诸家,其笔路极广,山水、花鸟、人物无所不精。张大千早期拜名师学习书法,并以书入画,线条劲健。画面色彩明丽,画风清雅,自成一体。后来,他又吸收了敦煌艺术和西画抽象之精华,创立了泼墨泼彩画,使传统绘画获得了新的生命力。蜀人张大千通过天赋加勤奋,终将“海派”人物画推向了新高度,为中国人物绘画史添上了精彩的一页。

二、任伯年与张大千人物画的艺术特色比较

任伯年和张大千都是中国近现代画坛的杰出代表,他们的人物画作品在艺术特色上各有千秋。任伯年的人物画既不失传统又力求创新,仍保持着深厚的传统文化内涵;张大千的人物画则更加注重传统与现代的结合,彰显了其独特的现代艺术风格。

(一)人物画题材的比较

从人物画题材上看,任伯年和张大千在艺术境界的追求上有些差异。任伯年的人物画作品具有将现实与虚幻相结合的特点,注重艺术的外在影响和教育作用,观照社会和道义;张大千则更加注重自己内在的精神感受、反思和觉醒,画中不乏调侃和自嘲。

任伯年的人物画主要是老百姓喜闻乐见的题材,包括人物肖像、仕女、历史和民间故事等。他的仕女画秀雅清丽,风俗画贴近生活,历史人物画悲壮豪迈。任伯年虽然是一个职业画家,以卖画为生,但他又是一个有着强烈家国情怀的画家。他生活在鸦片战争到中日甲午战争之间,这是中国近代史上最为悲壮、可歌可泣的年代。正是这种时代环境,给任伯年以极深启迪和昭示。他的历史人物画描绘的多不是名臣雅士或幽臣逸士,而是历史人物或传统故事人物,都是传统道德教化的题材,如“关河一望萧索”系列、驱邪纳福的“钟馗”系列、“风尘三侠”系列等作品。任伯年的画很少雷同,他在同一题材上,以不同的表现手法去深化人物形象。通过表现这些题材,他既感叹当时社会的萎靡现象,又想唤起民众的觉醒,表达了自己朴素的爱国之情。

张大千人物画题材除了仕女画外,还有很多古典人物、佛像人物和敦煌供养人物等。与任伯年画的具有斩妖除魔、伸张正义化身的钟馗相比,张大千所画的钟馗,则是嬉笑人生的形象。张大千和任伯年都以乞食为主题创作了作品,但张大千所作与任伯年表现乞丐和读书人双重矛盾人格的《横云山民行乞图》不同:任伯年画中的乞者竹篮中盛有梅花和书,这是他强调的读书人要有高洁之气;而张大千在1973年创作的《大千居士乞食图》,是意有所指,暗喻自己用绘画之艺乞食,这是他将内在张力转化为外在尊严的一种隐喻。张大千一生创作了很多以苏东坡为题材的作品,如《东坡笠屐图》《东坡居士行吟图》《坡仙赤壁图》等。这不仅是因为苏东坡是他的同乡,更重要是他拥有与苏东坡同样的超然、洒脱。另外,张大千在自画像中,还常把自己“打扮”成他最心仪的偶像苏东坡的模样,这是他对自我形象和精神信仰的延伸。

张大千喜画女性,认为女性入画更美。作为靠卖画生存的职业画家,张大千定会考虑雅俗共赏,“什么画好卖,就多画什么画”,这不无道理。张大千所作的早期仕女画,人物多呈现清秀、淡逸的面貌;中期受唐风影响,笔下的女性端庄健康,充满青春活力,别有风姿;晚期人物创作逐渐从古典向现代转变,所画人物画极具时代感。

(二)人物画造型上的差异

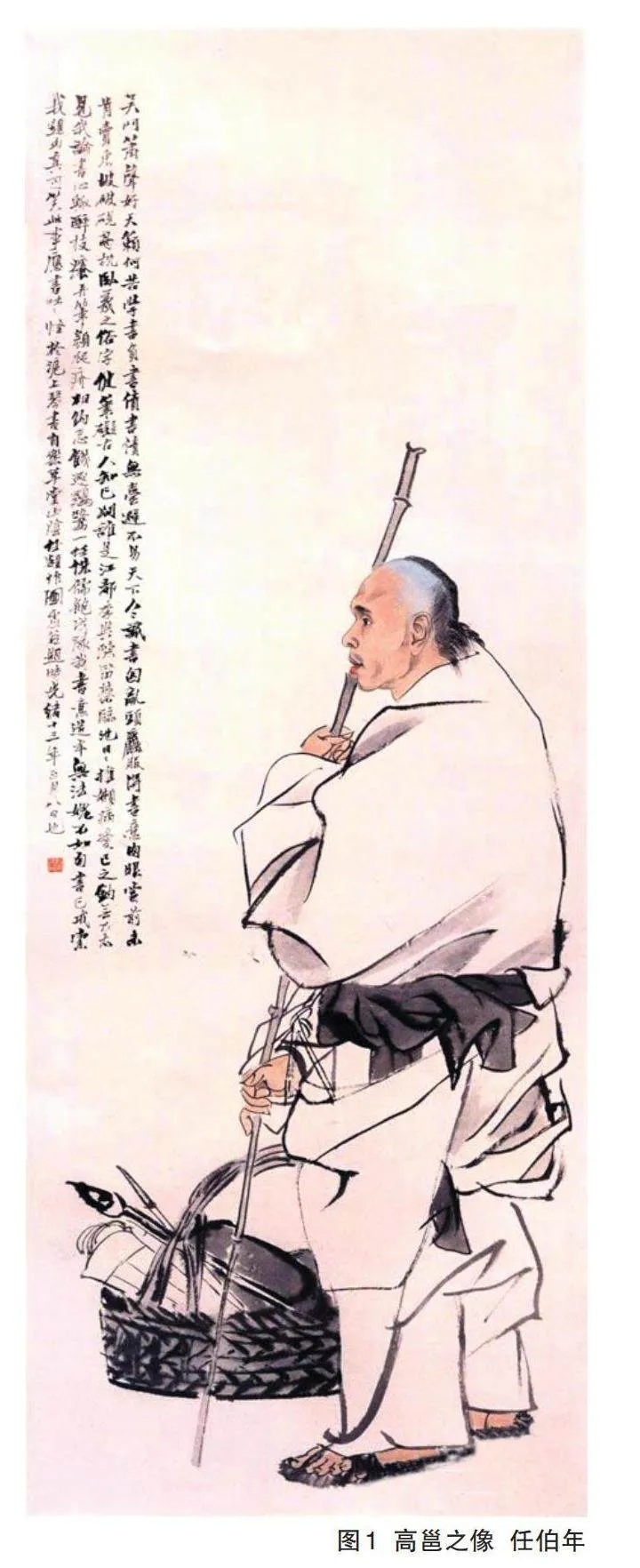

任伯年的绘画具有高超的造型能力,他学过写真术,做过塑像(捏泥人),这些都锻炼了他卓越的造型能力。任伯年早期师承任薰而上溯陈洪绶一派,后又吸收华嵒及费丹旭的人物画技法,既能工细,又能粗放。他的人物画线条刚中带柔,清秀严谨;他的写意和没骨笔调,融合了西方水彩画技法,潇洒奔逸。从《任淞云像》、《高邕之像》(图1)等作品中,可以看出任伯年运用了西画素描造型方法,增强了三维空间表现,可谓形神兼备。同时,他又大胆进行了夸张变形、巧妙组合和概括提炼,使其人物画极具趣味性。此外,任伯年还擅于把山水、花鸟画的构图和笔墨趣味融入人物画创作中,使画面给人一种清新的感觉。

张大千的人物画既带有古雅之风,又展现了时代气息,这离不开他扎实的线条基本功。他的绘画线条和书法一样,历经了多年的苦练与修为,画面中蓄积了多年的书法功力,展现出较高的精准度和自信。张大千早期的人物画主要学习任伯年,造型温婉娴静,清雅小巧。随着自己年岁的增长,他心目中的女性从青春无邪的小家碧玉形象转向了气韵高华的成熟女性。张大千中期的人物画是在研摹敦煌壁画后,开始大量汲取唐人的笔意、造型和赋色的长处,转向了唐风雍容华贵、健康娇媚。张大千晚年开始摆脱线条的束缚,逐渐趋于写意,以色墨氤氲,更强调绘画的艺术性,如画作《湘夫人》,其中的人物衣褶不再是单纯的白描,而是施以浅朱或淡蓝的晕染,画面整体则变得更加粗略、写意。

(三)人物画构图上的差异

在人物画构图方面,任伯年可谓别具匠心。他善于置阵布势,脱离传统绘画程式的束缚,运用分割画面的构成方法,给人以新颖的视觉感受。任伯年注重主体对象和意境烘托之间的关系,在画作《苏武牧羊图》中,形象高大的苏武和周围的羊群伫立在凛冽的寒风中,画面充满了无比悲壮和抒情的气息。任伯年人物画的构图以立轴为主,画面常以直斜线分割,喜以一棵或几棵高大的树木在画中相隔,既便于细节的刻画,又不失画面的整体性,如《华祝三多图》《东山丝竹图》《玉局参禅图》。任伯年人物画的构图强调对比关系,包括线条的倾斜、曲直变化和物象的虚实等。他很少在画面空白处题款,旨在追求疏朗的艺术境界。

张大千的人物画构图往往较为奇崛险峭,在一定程度受到了石涛的影响,通过独特的视角和构图方式,营造出一种险峻而奇特的美感。张大千擅用截剪手法和斜线穿插来加强画面的险、奇意境,使得画面更加生动和富有视觉冲击力。比如1961年所作的《自画像》就借鉴了石涛《洪陔华画像》的构图方式。石涛擅长把山石、树木等景物以拟人手法表现出来,并注重人物和景物的融合,使画面充满和谐和诗意的氛围。此外,张大千在人物画的构图上也借鉴过任伯年,如于1944年创作的《按乐图》,此画源于任伯年的竖线分割画面的构图方法,以龙纹画柱、竹帘之障,半掩半露乐官奏乐的场景,营造以少代多、简洁、清新的画面,让人赏心悦目。张大千在画面中经常运用大量的留白,使得主体物象更加突出,同时也为观者提供更多的想象空间。观者既能从中间接感受到石涛的禅学思想在画中表现出的内涵和深度,又可以看到张大千在作品中融入这种思想所做出的努力。

(四)人物画色彩上的差异

19世纪末,在上海卖画的任伯年等海派画家,为了适应现代市民的欣赏趣味,开始将传统文人画的孤寂清冷向俊秀热烈、明快抒情的格调上转变。任伯年的绘画设色精妙绝伦,他除了传承了传统工笔和写意的用色外,还受到同时代西画的影响,尤其是借鉴了西方水彩颜色的调配,其丰富的色彩变化无疑提升了画面色彩的表现力。更为重要的是,他打破了过去单一的“随类赋彩”模式,大胆运用了对比色和点缀色。例如在《松阴高士图》中,他将高士手下的案台用鲜红的重色涂绘。这种超乎寻常的色彩搭配造成了视觉反差,对比非常强烈,使得画面更具活力。正是因为任伯年驾驭色彩的能力超群,所以他才敢在不同的画材、底色上作画。他创作《群仙祝寿图》时,在金笺上以淡彩淡墨进行绘画,使整幅作品尽显辉煌灿烂,瑰丽无比,非常人能及。

张大千的人物画早期受任伯年和日本浮世绘的影响,擅长使用设色工笔,色彩明亮且对比鲜明,画风清新俊逸,画作中融入了丰富的色彩元素。早期人物画《仕女图》受任伯年的影响较大,中期的人物画愈加成熟,画风开始由豪放简率向温润细雅转变。这时的张大千主要受到沈周、唐寅的影响,呈现出温婉的风格,画风转入工整秀丽,色彩热烈明快,如《东山丝竹》《初夏》等。在精研唐代壁画、深谙敦煌用色后,又受到西北少数民族和异域风情色彩的影响,他改变了过去以植物颜料为主的用色,把敦煌壁画中厚重鲜艳、金碧辉煌的矿物色彩带入他的仕女画中,作品既得唐画重彩的古典精神,又具现代装饰性的新面貌,如《簪花仕女图》《红拂女》《按乐图》《午息图》等,将学自敦煌的繁饰华丽、东瀛浮世绘风格发挥得淋漓尽致。张大千的晚期画风达到了苍深渊穆之境,画面凝重老辣,色彩更加深沉、内敛,如《大千居士乞食图》《自画像与黑虎》等。张大千的泼墨泼彩技法,既能将传统中国画的水墨与西方的色彩技法相结合,又能将中国古典艺术与现代元素相融合,形成了自己独特的开放性艺术风格。

三、结语

任伯年作为引领中国古代人物画向现代人物画转变的近代国画巨擘,对后世人物画变革产生了深远的影响。张大千则是现代中国画坛的巨匠,其丰富的艺术经历和艺术成就享誉海内外。分析比较任伯年和张大千两位国画大家的人物画艺术特征,对当前中国人物画的创作和创新有着极其重要的现实意义。

参考文献:

[1]王平.张大千绘画中的西方元素[J].内江师范学院学报,2015(11):37-42.

[2]裔萼.二十世纪中国人物画史[M].石家庄:河北教育出版社,2015.

[3]徐琛.中国绘画史[M].石家庄:河北美术出版社,1998.

[4]王树村.中国肖像画史[M].石家庄:河北教育出版社,2023.

[5]李万才.海上画派[M].长春:吉林美术出版社,2003.

[6]包立民.张大千的艺术圈[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019.

[7]孙淑芹.任伯年人物画艺术论[M].北京:东方出版社,2010.

[8]王小红.海派巨擘:任伯年[M].福州:海峡文艺出版社,2003.

[9]冯幼衡.借古开今:张大千的艺术之旅[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019.

作者简介:

刘忠,成都大学中国-东盟艺术学院美术与设计学院讲师。研究方向:中国画理论与创作。