米友仁山水画风格格式塔分析

2024-09-18周莹

摘 要:米友仁的《潇湘奇观图》是中国传统山水画的代表之一,而格式塔心理学在心理学领域占据着重要的地位。以格式塔心理学为理论基础,从审美心理学的角度出发,采用文献研究和图像分析等方法,深入探究米友仁《潇湘奇观图》的意义与价值,并试图揭示艺术作品中形式与意义之间的联系,为解读古代艺术作品提供新的视角和思考方式。

关键词:格式塔心理学;米友仁;《潇湘奇观图》;视觉符号;象征意义

一、研究意义

格式塔心理学是现代西方社会心理学的主要流派之一,起源于20世纪初的德国,认为人类在接收信息时会通过符号和符号系统进行编码和解码,从而形成对信息的理解。格式塔心理学与美学理论有着共同的观点,都认为艺术作品虽然展现了生活的冰山一角,但是人们通过艺术作品创作与审美选择,传达更深层次的形象与隐喻。这种深层次的交流与表达能够触及人类内在的心理,从而让观者看到整个冰山的面貌。此后,格式塔心理学逐渐被应用于文艺领域,成为研究文艺作品的一种重要的方法论。

《潇湘奇观图》以其烟雨迷蒙的意象和大量的画面留白,展示了中国画的独特魅力。中国画中最常用的留白艺术表现手法,蕴含着深刻的象征意义,反映了创作者的情感和取舍。尽管中国画不像西方传统艺术那样强调色彩的视觉冲击力,但中国画的留白艺术技法在某种程度上与西方格式塔心理学有着异曲同工之处。本文将简述二者之间的交叉情况。目前,关于米友仁《潇湘奇观图》的研究主要集中在美学、文化、史学等领域,但较少有学者采用格式塔心理学的视角进行分析。因此,本文旨在填补这一研究空缺,通过格式塔心理学的方法,深入探讨《潇湘奇观图》的艺术表现和文化内涵。

本文将采用文献分析和视觉分析相结合的方法,通过对《潇湘奇观图》的图像、符号、色彩等元素进行分析,揭示其在艺术表现中蕴含的文化内涵。同时,结合米友仁的生平和时代背景,探究其创作意图,从而更好地理解作品的意义和价值。

本文的研究意义在于探讨米友仁的《潇湘奇观图》,揭示作品的艺术表现和文化内涵,增进我们对这幅画认识和理解。此外,本文的一个创新之处在于将格式塔心理学的理论与方法引入文化艺术研究领域,为传统艺术作品的解读提供一种全新的视角。

二、格式塔心理学概述

格式塔心理学也称“完形心理学”,主要研究经验现象中的形式与关系。“完形”一词原为德语“Gestalt”的音译,意为“经验的整体”。奥地利格式塔心理学家克里斯蒂安·冯·厄棱费尔曾在文章中提出,格式塔概念的核心是“形”。他认为,“任何形状”都是一种具有高度整合力的知觉系统。这种系统可以清晰地将对象从背景中(与其他物体)分离出来,同时它本身又具有自身的特性,各构成部分皆独立存在。

格式塔心理学最大的特色就是注重分析心理问题时的整体性。任何“形式”都不是部分的简单组合,而是由主体的感知活动重构的“整体”。因此在具体的科学研究中,对形式或图形的认识处于中心位置。

惠特海默提出,只有在整体上考察心理特征,才能形成创意,他主张创意思想的形成过程是由整体决定局部的过程。这种观点同样适用于文学与翻译领域,文学与翻译作品之间构成了统一的、有机的系统。在翻译文学作品中,译者也不能只是一味消极地进行翻译,而应通过自己的意识,判断并体现作品的主体特征与属性。译者需要对原文的知识内涵进行深入的理解和综合,从而建立一个既忠实原文又适应目标语言文化的完整话语结构。只有这样,翻译作品方可达到“思理为妙,神与物游”的学术审美意境。

三、米友仁的山水画艺术

(一)米友仁的生平及艺术渊源

米友仁(1074—1153年),一名尹仁,字元晖,小名寅哥、鳌儿,晚号懒拙老人,山西太原人。宋代画家、书法家,系米芾长子,世称“小米”。

米友仁绘画风格的形成,是其深厚书法功底与独特审美理念的自然延伸。他自幼对书法有着深刻的理解和精湛的技艺,尤其擅长行书和草书。书法上的造诣使他在绘画中能够自如地运用笔法,创造出具有个人特色的艺术语言。米友仁的绘画,特别是山水画,深受父亲米芾的影响。米友仁的绘画风格,以“米氏云山”著称,这种风格以水墨点染为主,强调用笔的自由和随意,追求画面的意境和氛围。其绘画作品大都以信笔作来,烟云掩映。

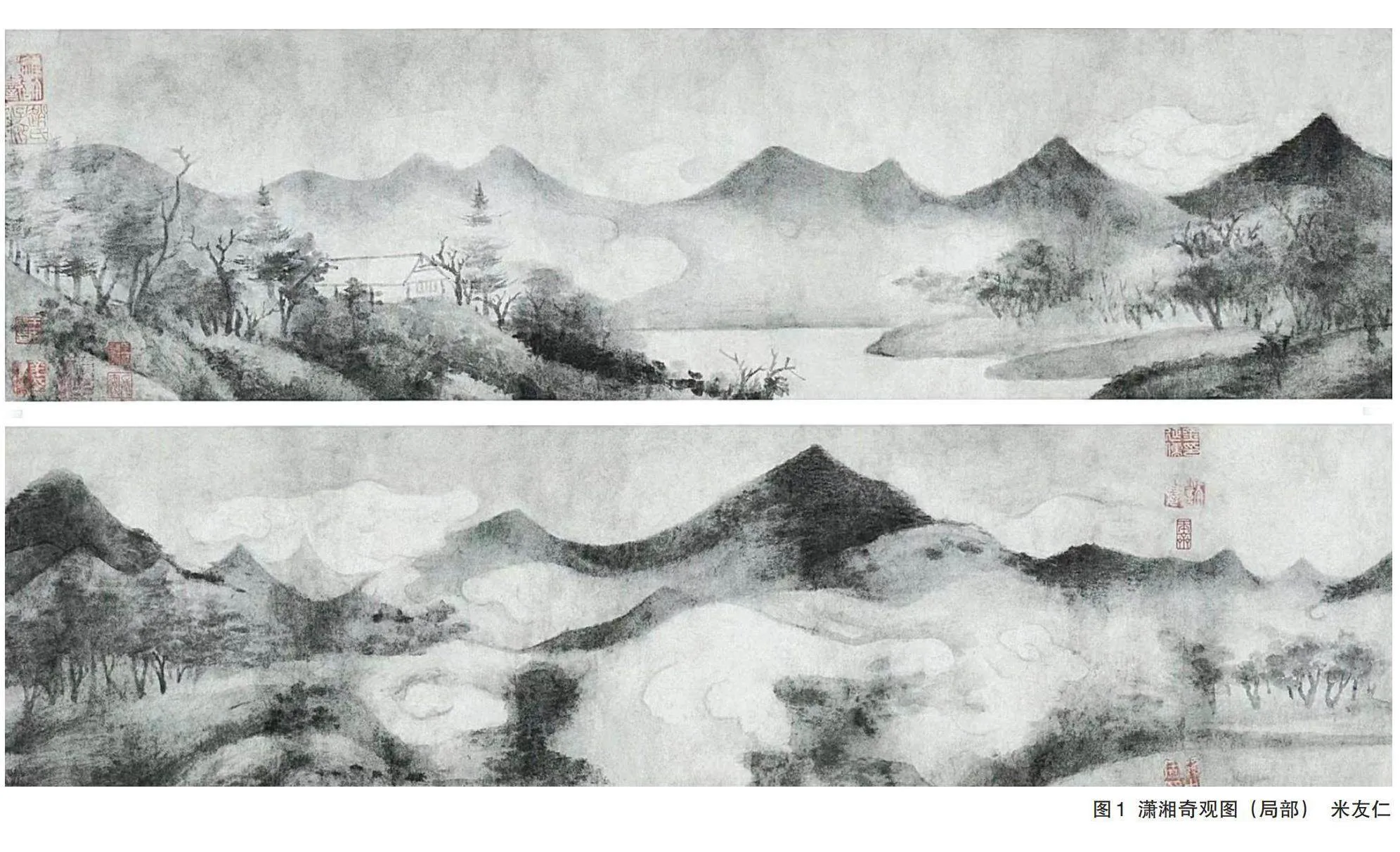

(二)米友仁山水画艺术代表——《潇湘奇观图》

《潇湘奇观图》(图1)是米友仁“米氏云山”山水画的代表作。他追求自然、平淡天真、高古的美学特质,在皴法表现上具有独特的艺术风格。这幅作品并没有采用传统细致的皴法来描绘山石的质感,而是通过大胆的泼墨和破墨技法来表现江南山水的烟雨朦胧和云雾缭绕的景象。画中主要运用了泼墨法和破墨法,依仗水墨的晕染来塑造形象,既显得厚重又不失空灵。他很少用线勾勒,浓淡、虚实的墨色使景致时隐时显。云雾缭绕之间,展现出一种超脱世俗的美,忽明忽晦,迷蒙又富有变化。

米友仁在《潇湘奇观图》中使用的这种画法,丰富了传统意义上山水画的形象和表现方式。这种画法打造一种树为“无根树”的自然美的形象。他用没骨法取代了隋唐北宋以来的双勾法,使画面没有明显的线条和笔触,墨与水相融,浑然一体。此外,米友仁还在画中将所见之景打破了时空界限,表现出景物从迷蒙到明朗的自然变化,并且景物从远及近、由近至远都转换得非常自然,起伏连绵的山峦似在浓雾中浮动。这种表现手法使得“景奇”成为这幅画的一个主要特点。

在《潇湘奇观图》中,墨的色度变化掌握在淡—浓—淡的节奏中,而造型的变化掌握在迷蒙—清晰—迷蒙的过程中,展现出变化多端的破墨法,这是“米家山水”的突出特征。通过这种独特的皴法和墨法的运用,米友仁成功地表现出江南山水的灵动和生命力,达到了一种平淡天真的艺术境界,使《潇湘奇观图》成为中国绘画史上的一幅经典之作。

(三)米友仁山水画艺术的影响

米友仁的泼墨技法,特别是他在《潇湘奇观图》中所展现的大胆运用水墨来表现江南山水的烟雨朦胧,打破了传统山水画中精细勾勒的界限。这种技法的创新,不仅增强了山水画的表现力,还为后世画家提供了新的表现手法。例如,元代黄公望等人都受到了米友仁画风的启发,进一步发展了文人画的泼墨风格。

米友仁的山水画不仅仅是自然景观的再现,更是文人情感与哲思的抒发。他的画作体现了文人画的核心理念——意境与情趣的统一。这种强调画家个人情感和文学修养的艺术追求,影响了后世文人画家的创作方向,促使他们在作品中追求更深层次的精神表达和文化内涵,从而推动了文人画向更高层次的艺术探索和发展。因此,米友仁的山水画艺术被视为中国绘画史上的一个重要转折点,对后世山水画的风格和理念产生了持久的影响。

四、从格式塔心理学角度看《潇湘奇观图》

(一)意过于形的造型表现

米友仁在继承父亲米芾的笔墨技法的同时,进一步发展了米芾的绘画理论。米芾在《画史》中提出,绘画应追求烟云缭绕中的无尽享受,强调绘画的自娱自乐,而非功利目的。这种轻松愉快的态度,使得山水画成为画家自娱自乐的一种重要工具,而非教化的手段。米友仁的画作正是在这种理念的指导下,创造出一个空灵、浸透水墨的场景,展现了一个发自内心的理想的超脱之地。在米友仁的笔下,世间万物都融合在道家的“气”中,艺术精神得到了进一步的洗涤和升华。

米友仁对艺术绘画的态度是断然反对功利性的。他将所有的绘画视为“墨戏”,充分利用水墨的渗透性,在水墨的互动中展现出一种空灵和模糊的美感。这种没有功利心的情感抒发,正是米友仁通过笔墨所追求的目标。无论是“野心”还是“自我满足”,都是他精神世界的展现。米友仁通过笔墨实现了超然的“脱俗之气”,摆脱了客观对象的限制,这是对老庄哲学的回归,是精神的彻底解放和自由。米友仁的这种艺术追求,不仅丰富了宋代山水画的内涵,而且为后世文人画的发展提供了重要的启示和影响。

(二)浑然天成的笔墨手法

米友仁的山水画以其独特的朦胧美和对江南烟雨的精妙捕捉而著称。他的画作中,山水树木被轻烟笼罩,云雾翻涌,给人以豁然开朗之感。在表现手法上,米友仁先润湿纸张,或勾勒轮廓,或点染上色,巧妙地运用虚实相生的表现手法,使墨色对比恰到好处。云层用淡墨勾勒,暗部则通过湿润的纸张轻松渲染,创造出厚重的云层效果。山与云石相互依存,展现出现实中不可预知、无限延伸的自然景观。米友仁的绘画技巧在于一边勾勒云彩,一边烘托着色,或上勾勒下烘托,形成丰富的层次感和空间感。

米友仁在山水画创作过程中,对细节的精雕细琢尤为关键。其作品中的山、树、烟均层次分明,并有宽大的圆点作为点缀。然而这些圆点实心并非虚浮,体现了严格的构图经纬。在绘制山水时,米友仁先用水润湿纸张,随后用淡墨上色,在墨色干燥前迅速采用淡墨将浓墨打散,区分出大致的层次。接着用横墨涂抹,以支撑画面的底部。这些斑点并非单一的点状,而是根据远近、凹凸的不同,巧妙地增强画面的空间效果,使墨色变化更加丰富,呈现出细腻而密集的视觉效果。

在树木的绘制上,米友仁采用中锋墨笔,没骨写出树干和枝梢,有时将树干的中央部分拉直,用淡淡的横墨点排开树叶。树叶的排列错落有致,通过在树顶或树腰处点几下,露出树根,然后趁淡墨未干,用浓墨打散,形成丰富的墨色层次。米友仁在绘画中注重密度和松紧度的控制,避免画面过于均匀,尤其是控制湿度,以表现出缥缈、湿润的感觉,使整个画面充满了生命力和动态美。通过这种细致入微的绘画手法,米友仁的山水画不仅在视觉上给人以美的享受,更在艺术上展现了其深厚的功力和独到的审美情趣。

五、结语

本文从格式塔心理学角度,对米友仁《潇湘奇观图》进行了深入分析,并探讨了其心理学意义。首先,对格式塔心理学理论进行阐述,为后续的分析提供了理论支撑。其次,分析米友仁的山水画艺术,深入了解了米友仁的生平、艺术渊源以及艺术特征。最后,针对《潇湘奇观图》中的图形、颜色和空间布置等进行了分析,探索这些元素与观者感知及情感体验之间的关系,从而揭示其中深层的心理学意义,并针对分析的结果,探讨了其中对于艺术创作和审美体验的启示。整个研究过程将多个学科的理论和方法相融合,为对其他艺术作品心理学机制的探究提供了一种新的视角。

参考文献:

[1]卢辅圣.解读《溪岸图》[M].上海:上海书画出版社,2003.

作者简介:

周莹,湖南师范大学硕士研究生。研究方向:美术史论。