墨韵飞鬃:对杨乾明《写意骏马》的凝思

2024-09-18莫灿王璐

摘 要:在人类文明形成和发展的过程中,骏马扮演了重要角色,尤其元代以后,以马为主题的绘画创作层出不穷。杨乾明教授孜孜不倦地追求中国传统绘画的写意品格和艺术境界,将自己的感悟体味融入大写意绘画中。他通过《写意骏马》诠释了老庄哲学中的核心观念:人与自然的和谐共生。从造型和结构、墨法和笔法、视觉、构图等角度,对杨乾明教授的作品进行解构与解读,感受杨乾明教授的水墨之道。

关键词:水墨画;画马;天人合一;杨乾明

基金项目:本文系2023年度广州市教育局质量工程项目“红色文化传承视角下图形语言分析研究”(2023QTJG075)、2024年度广州航海学院大学生创新创业项目“红色纪念馆游客满意度实证研究”(S20240172)阶段性成果。

唐王维《山水诀》称:“夫画道之中,水墨最为上。”强调了水墨在绘画中的重要位置。在“运墨而五色具”的理论中,道家思想成为水墨运用的根源和哲学基础。何谓道法自然?道法自然似春风拂面,又若细雨润物,意味着人们在无声无息中渗透对自然的理解,而后达到与自然的和谐统一。庄子说“天地有大美而不言”,这需要人们用心去体验自然,用情感去领悟“道”。而孟子讲“万物皆备于我”,强调人们只有真正认识自己才能理解“道”。宗炳所谓“圣人含道暎物,贤者澄怀味象,至于山水,质有而趣灵”,即在艺术家眼中,山川、草木、鱼虫、鸟兽,皆为“道”的化身,便理所当然幻化为艺术家们悟“道”的对象。艺术家们通过精细或粗犷的笔触,将水与墨的交融形成水墨艺术,把自然与人的和谐共处描绘得淋漓尽致,隐含表达出老庄哲学中那份深邃而古朴的“天人合一”观念。他们眼中的世界既非单纯的自然,又非单纯的人,而是二者的完美融合。他们用画笔诠释了老庄哲学中的核心观念:人与自然的和谐共生。

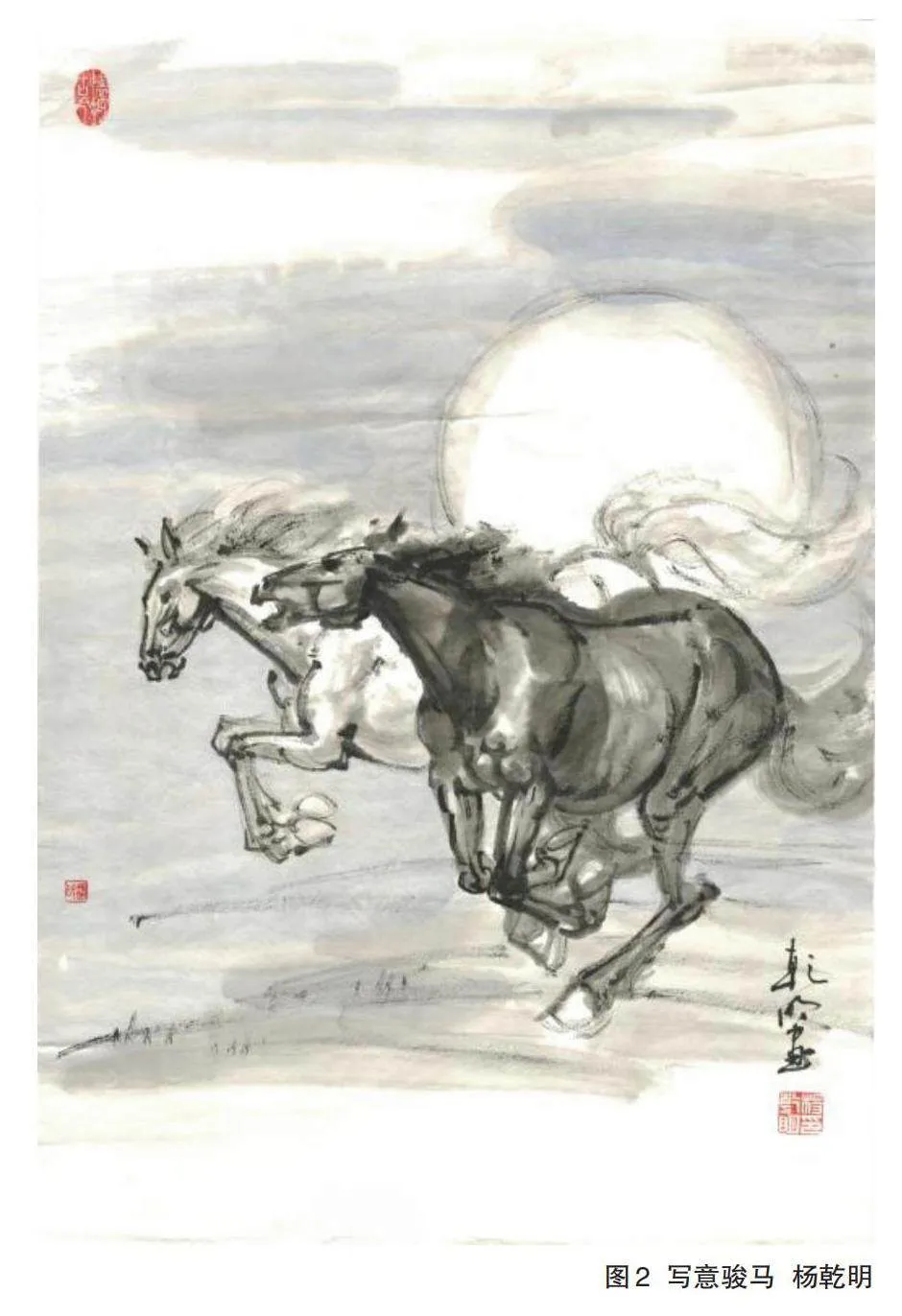

杨乾明,毕业于广州美术学院,于2014年开始担任广州航海学院艺术设计学院院长。他孜孜不倦地追求中国传统绘画的写意品格和艺术境界,孳孳不息地将自己的感悟体味融入大写意绘画中。以杨乾明教授的水墨画——《写意骏马》(图1、2)为例,大致来看,画中的马一黑一白、一浓一淡、一前一后,三重带有阴阳色彩的强烈对比使得马在缥缈的烟云和强劲的轮廓线中自由奔放,灵动潇洒又千变万化。细细研究,画中既有粗笔泼墨,又有顺手点染,黑白灰三种不同厚度、力度的浓淡层次互斥互融,其中的墨韵看似简单却极富情感,正是“不教工处是真工”的有力体现,激荡的笔墨中蕴含着艺术家丰富的人文内涵和厚重的文化修养。杨乾明教授的艺术作品,不仅仅是单纯的绘画,更是一种对世界和人生的深刻思考和诠释。在杨乾明教授的笔触下,流淌的是艺术家心灵的清泉。他不追求刻意雕琢,而是崇尚自然与真实的流露。每一笔、每一墨都凸显了道家的“无为”思想,不事张扬却又充满了力量。通过杨乾明教授的作品,观众们可以感受到一种独特的审美视角和情感共鸣,同时也可以领略到他对于生命的探索和宇宙本质的认知。在《写意骏马》中,杨乾明教授的审美情怀和对“道”的思考,通过画面、色彩、构图等艺术要素的运用,形成了一种独特的视觉效果。而这些元素的融合和传达,也会使得作品更加鲜活、深刻和内涵丰富。因此,艺术作品蕴含着一种真正的精神力量,能够激发人们对生活和未来的思考和追求,把人文思想、历史文化和哲学思辨等多方面的元素融合起来,呈现出一种绚烂多彩、思想深刻的艺术风貌。

一、柔美与刚强——造型和结构的力量美

杨乾明教授的艺术作品无不显露出造型和结构的力量美——柔美与刚强。正如天才画家达·芬奇对人体结构的深究,杨乾明教授在画马时,也非常注重马的造型和结构的严谨性。在深入研究和理解马的身体结构和骨骼形态的基础上,杨乾明教授运用中国传统的水墨画技巧,再现了马的真实动态样貌和桀骜不驯的雄骏神采。

这种严谨的造型风格不仅增强了画面的真实感,还提高了画面的透气性。杨乾明教授所画的骏马正如苏轼所说的“二马并驱攒八蹄,二马宛颈鬃尾齐”,神情昂然,矫健强硕,或仰首嘶鸣,或奋蹄欲奔。亦如李泽厚所说:“在这里,人物不是以其精神、心灵、个性或内在状态,而是以其事迹、行动,亦即其对世界的直接的外在关系,来表现他的存在价值的。”在杨乾明教授的作品里,他通过行为、动态来表现马题材和情感体验,以一种大无畏的、一往无前的、无所畏惧的、不可阻挡的气势、运动、力量来形成自己的美学风格。

“可以言论者,物之粗也。可以意致者,物之精也。言之所不能论,意之所不能察致者,不期精粗焉。”庄子强调内在的、精神的美。杨乾明教授以粗犷轮廓的写实展示外在形象姿态的韵律感和狂放的气势,给予人们丰满朴实的意境与顺其自然的审美。杨乾明教授曾撰文对“朴散为器”进行解释,他重点阐述了“朴”。他认为,“朴”与“无为”都属于“道”的本质属性,二者在一定程度上是相通的。而我们从老庄思想里可以发现,其认为“道”为“璞”,“璞”有“朴”之意,所以在杨乾明教授的画作里,“朴”即“道”,“器”即“马”。他试图通过“形而下”的“马”来传递“建之以常无有,主之以太一”的法则,传递“形而上”的“道”的哲学理念,传递“德”这一事物天生的本性。故其作品造型风格以简朴为主,遵从庄子“顺乎天然,乃是一切快乐和善良之所由来”的思想——“天人合一”。

二、明与暗——墨法和笔法的节奏美

在《写意骏马》中,杨乾明教授运用的墨法和笔法的节奏美也是其艺术特点之一。大量的长线条和灵活的曲线明暗交叉结合,使画中的马栩栩如生,传延了韩干所说的“画肉不画骨”。同时,杨乾明教授也巧妙地运用了不同的笔法来表现光影和明暗关系——近景和远景的墨色、大小、用笔各有不同。远者用浅色淡墨,行笔速度较快,用水较少,马身多见飞白;近者用浓色焦墨,用笔放逸,但仍有法度,使人们能够感受到马在奔腾中的力量和速度。同时,由于远近景和浓淡色彩的不同,画面的立体感和层次感丰富多变,杨乾明教授巧妙地通过墨色变化来表现纵深感,其所表现出的那种生动活泼、豪放不羁的马的形象与墨色相得益彰,这种形象是极具生命力的。

杨乾明教授试图用生动活泼、豪放不羁的马来表达自己的宇宙观、人生观,来解释老子哲学中的“如何以道释物”,来诠释“天下万物生于有,有生于无”,这在他的论文《老子管理哲学在设计管理中的价值》所传达的核心思想中得到了体现。它们既有共性,又具有民族个性,反映的是特质和特殊规律。而从杨乾明教授的《写意骏马》作品中透射出来的是以有形的、有限的“马”,来解释无形的、无限的“道”。

三、繁复与简练——视觉丰富的韵律美

杨乾明教授的画马作品中,还有一大艺术特点便是视觉丰富的韵律美——繁复与简练。其作品中的色彩非常明快和丰富,巧妙运用了墨色和线条来表现马的毛色和肌肤质感。近景部分水墨淋漓,层次分明,看似随意挥洒,实则墨色变化丰富。观者通过墨色即可区分出马背的各处肌肉。杨乾明教授在创作过程中,通过水墨加上少许几笔勾勒皴擦,成功地表现出马身凹凸不平的质感,结构准确,细节丰富。通过墨色多层次的运用,杨乾明教授成功地展现了马的多样性和生动性,使得画面更富有动感。同时,墨色的丰富性也增强了画面的视觉冲击力和表现力,如王维在《观猎》中描绘的意境。诗人通过“草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻”等诗句,生动地描述了骏马的速度、气势和力量。杨乾明教授在画马时,也同样注重表现这种速度和力量感。通过简练的线条和墨色,他成功地再现了骏马疾驰时的动态美和气势美,使观者仿佛能够感受到马蹄疾驰、尘土飞扬的场景。这种表现手法与王维诗中描绘的景象如出一辙,以动荡而流逝的瞬间状态集中表现出动感和力量。

这种简练的韵律美,再次证明了杨乾明教授反对矫揉造作、轻率放肆,推崇顺其自然,力求平易朴实的人生观和宇宙观,反映了其“复归于朴”的理念。杨乾明教授在《老子管理哲学在设计管理中的价值》中还指出,道法自然也好,无为而治也罢,最终的指向都是“复归于朴”,即创造“雕琢复朴”的作品,实现“道法自然”,走向“复归于朴”。回到他的《写意骏马》作品中,墨色和线条表现的具象是有形的“马”,“马”的动态美和气势美诠释的是无形的“道”。这正是他一如既往、始终如一地践行、继承老子“天地不仁,以万物为刍狗”、庄子“独与天地精神往来……上与造物者游,而下与外死生无终始者为友”的哲学观的实证。

四、充盈与留白——构图巧妙的形式美

杨乾明教授的《写意骏马》作品构图巧妙,重视透视、空间感和留白的表现手法,使画面更具立体感和层次感,展现了形式美——充盈与留白。他巧妙地利用轻重浓淡和疏密有致的技法,勾勒出动人心弦的美感和磅礴的力量,为人们展现了充满生命力的艺术作品。黑白对比的光影相互映衬,令人陶醉其中。值得一提的是,作品中留白的巧妙运用,使得作品空间更具张力和韵味,令人折服。正如美学家宗白华所言:“中国画最重空白处。空白处并非真空,乃灵气往来生命流动之处。且空而后能简,简而练,则理趣横溢,而脱略形迹。”正是杨乾明教授的墨色变化和巧妙构图,才得以完美表现出画作的远近和虚实关系,让我们感受到一种超越形象的美,这是艺术家对世界、情感和思想的有力诠释。

五、结语

英国文学批评家瑞恰兹在语义学批评著作《意义的意义》中提出了一个重要问题,即文学作品意义的关键在于语言与思想的关系。于水墨画家而言,语言即艺术,即水墨。他们善于运用水墨表情达意,传递思想。在艺术家杨乾明教授眼中,符号学不是一成不变的,“五色”水墨是灵动的思想武器。老子曾说:“五色令人目盲。”庄子亦云:“五色乱目,使目不明。”杨乾明教授的水墨画舍现象而直抵本质,通过刚柔的线条和笔法,明快多变的墨色,巧妙的构图以及对传统和现代、中和西的融合,成功地借助马的形象美和动态美传达马所代表的奔放、坚韧、忠诚等文化内涵,同时体现了老庄哲学中的“天人合一”、自然朴实的水墨之道,彰显了艺术家“见素抱朴,少私寡欲”的人生哲学,把文化自信融入全民族的精神气质与文化品格中,并在艺术作品中传递对中华传统文化精神标识的思考。

参考文献:

[1]张咏梅.道、禅世界观影响下的中国水墨绘画[J].电影评介,2007(7):67-68.

[2]王铁飞,李凌.以艺进道:文人水墨画之表里[J].大舞台,2012(12):120-121.

[3]林凯.庄子逻辑名学与“道”的理解启示[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2021(4):29-38.

[4]杨乾明,徐平华.老子管理哲学在设计管理中的价值[J].美术向导,2013(1):80-83.

[5]曾智林,杨乾明.在设计教育中渗透国画水墨元素的思考[J].美术大观,2011(5):160.

[6]杨乾明,曾智林.谈黄埔古村近代民居的人文艺术价值提现与再生[J].设计,2015(5):62-64.

作者简介:

莫灿,广州航海学院副教授,黄埔海上丝绸之路文化研究中心特约研究员。研究方向:文化遗产数字化保护与传播。

王璐,西交利物浦大学博士研究生。研究方向:教育管理。