绘画的形式与意义

2024-09-18刘江宁

摘 要:客观世界中的同一对象可以呈现出多种不同的状态形式,借助不同的途径与方法可以表达同一对象的不同状态形式。对于某一个图形,人们可依凭感受经验,做出不同的解释和表达。对某一事物的完整、真实的认识是通过多种方式共同完成的,单方面是无法获得其“真实”的。艺术家在创作中一般主要表现为“在其中”式及记忆式。艺术家在创作中表达对于世界的感受时,没有必要对事物进行完整、真实的再现。

关键词:形式;物质观照;绘画创造

一、无穷的世界与形式

客观世界中的同一对象可以呈现多种不同的状态形式,借助不同的途径与方法可以表达同一对象的不同状态和形式。

面对客观对象,人脑可以做出种种直接或间接的反映。人脑的发展使人对一切可以感知的事物进行研究,人脑甚至把人脑本身作为研究对象。理论家为我们制定了一套套理论,把人脑对客观世界的反映分为宏观的与微观的、客观的与主观的等等。

人脑对客观世界的两个极端反映是宏观世界和微观世界。人类具有一种天赋本能的追求状态,即向往永恒、无限、自由、和谐、博大。中国古代的“太极图”就是这种追求的体现。艺术是反映人生天赋本能的追求状态的一种形式。

夏夜,当我们来到田野、躺在草地上歇息,遥望星空,眼前是一片闪闪发光的星辰,好像发光的尘埃,而我们身旁的小草、树木枝叶的倩影历历在目,清凉的空气滋润着我们的喉管、肺腑、心田,舒柔的晚风吹拂着我们,四周不时传来昆虫动听的鸣叫,我们被大自然的生机触动。从上面这段文字,我们可以看到人的感觉(生理、心理、知觉)与大自然所发出的信息之间在穿梭、交流。此时此刻,巨大的恒星如同灰烬,小小昆虫发出的微弱的鸣叫成为动听的声音。出现这种情况主要源于两个因素:一是感受者与感受对象的距离关系(或观察角度关系),二是感受者的心境(心理结构状态)和被感受对象所带来的心理感受。在此,我们不必以科学家的身份去追求那些恒星、生物、气流和声音所谓的真实价值,仅仅讨论作为感受者,面对客观对象可能出现的种种不同的心理感受(即感受形式)。

第一,大自然中的任何一个事物都可以产生许多不同的表现形式。如图1所示,A为客观对象,图中任何一点都可以是A的表现形式,B为被观察者感受到的某一种形式。

所谓观点,即事物被观照的某一点。艺术对于世界的感受与表现都只能是片面的,并且艺术不可能也没必要对客观对象进行全面、详尽而周到的阐述。

第二,观察者与客观对象之间的距离、位置、角度关系不同,同一对象所表现的状态形式就不同。如图2所示,即观察者与客观对象关系不同,所呈现的形式就不同。

第三,不同的心理状态、心理结构、心境会导致观察者产生不同的感受形式。如图3所示,图中A为观者,B为感受对象,x1、x2、x3为不同的心理状态,c1、c2、c3为不同的感受形式。

再如某平面中的矩形,人们在不同的透视角度观察,可以把它们看成各种不同的形状。如图4中的各个图形都得之于矩形,由矩形变化而来。进行艺术创造的重要因素之一在于人们对于各种形式的感受,因此,并无必要去证明并说明图4中任何图形为矩形。对于图4中的某一个图形,人们可依凭感受经验,做出不同的解释和表达。

图5中,a被认为是一个矩形的透视变形图,b的图形被认为是一个三角形被切去一部分而剩下的另一部分图形,c被认为是一个圆形中四个点的连线所组成的一个形状。

如此种种,观者的观念、心理状态的不同,可以对同一对象做出更多不同的解释和表达形式。故观者的观念、心理状态、感受经验等对于获得什么样的感受、不同的感受形式具有重要影响。

我们感知和认识事物的主要方法是观察,我们观察自然、感觉世界的位置、角度不同,观察者与观察对象的关系不同,能让人产生不同的心理感受,即不同的感受形式:

朦胧感觉:通过远看、遥望、眺望所产生的感受是模糊的,对象表现得不明确具体,犹如摄影时镜头焦距不准所得的图像。

清晰感觉:通过普通视觉、正视、瞧见看准时,观察对象表现得比较清楚、具体。

细致感觉:通过近视、靠近看、仔细看、仔细瞧,在这种情况下,事物的主体突出,次要部分被削弱,甚至被抛之脑后。

局部观照:只能看到对象的局部,无法感知整体,能注意到物象肌理的组织原则。

立体观照:可以从正面、背面、侧面、剖面、前面、后面、顶面、底面等多角度多方面多方位综合观察感受。此项形式也可称整体观照。

“在其中”式:即“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。这样很难获得正确认知,可能对事物进行扭曲,对细节可能夸张、强化。

记忆式:这也是表现客观对象的一种方法,有时亦表现为歪曲事实的状态,它具有随时间的推移而消损、受旧有经验阻碍、信息失真、被思维和想象过滤等特性。这是间接观照,比上述直接观照更为复杂,受心理结构状态影响更强。

对某一事物的完整、真实的认识是通过以上各种方式共同进行的,单方面观照是无法获得其“真实”的,否则可能如盲人摸象,不同人各执其理,各争其道,互相矛盾。由于认知水平不同,人们所得的观点往往不同,所以要进行某种顺畅的交流,就必须把意识统一到同一个层面上来。大自然的复杂变幻,使人们感受事物的途径也丰富多样。绘画这门艺术,就是人们为了获得广泛、充分的精神交流而创造的一种重要途径。

二、绘画的创造与形式

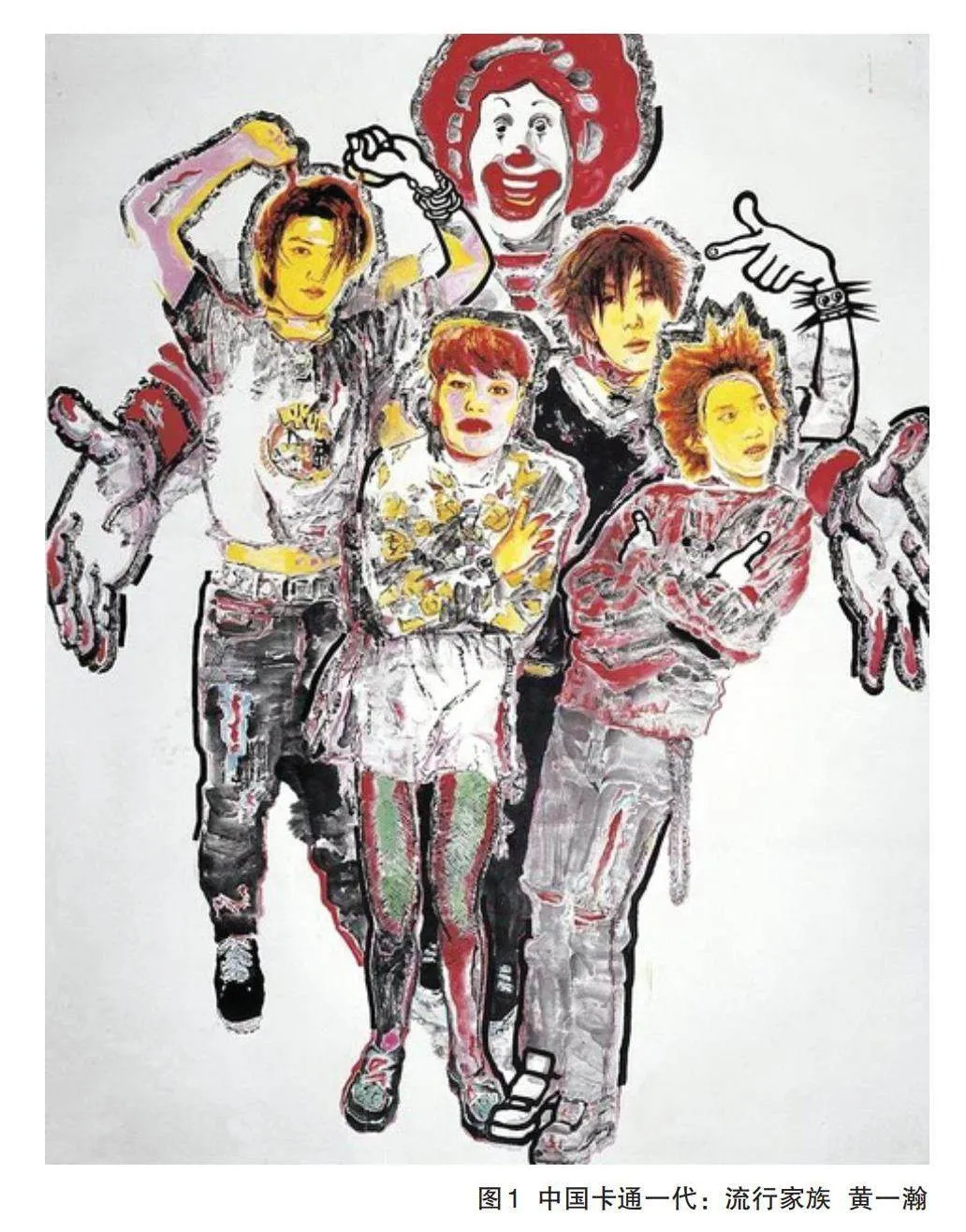

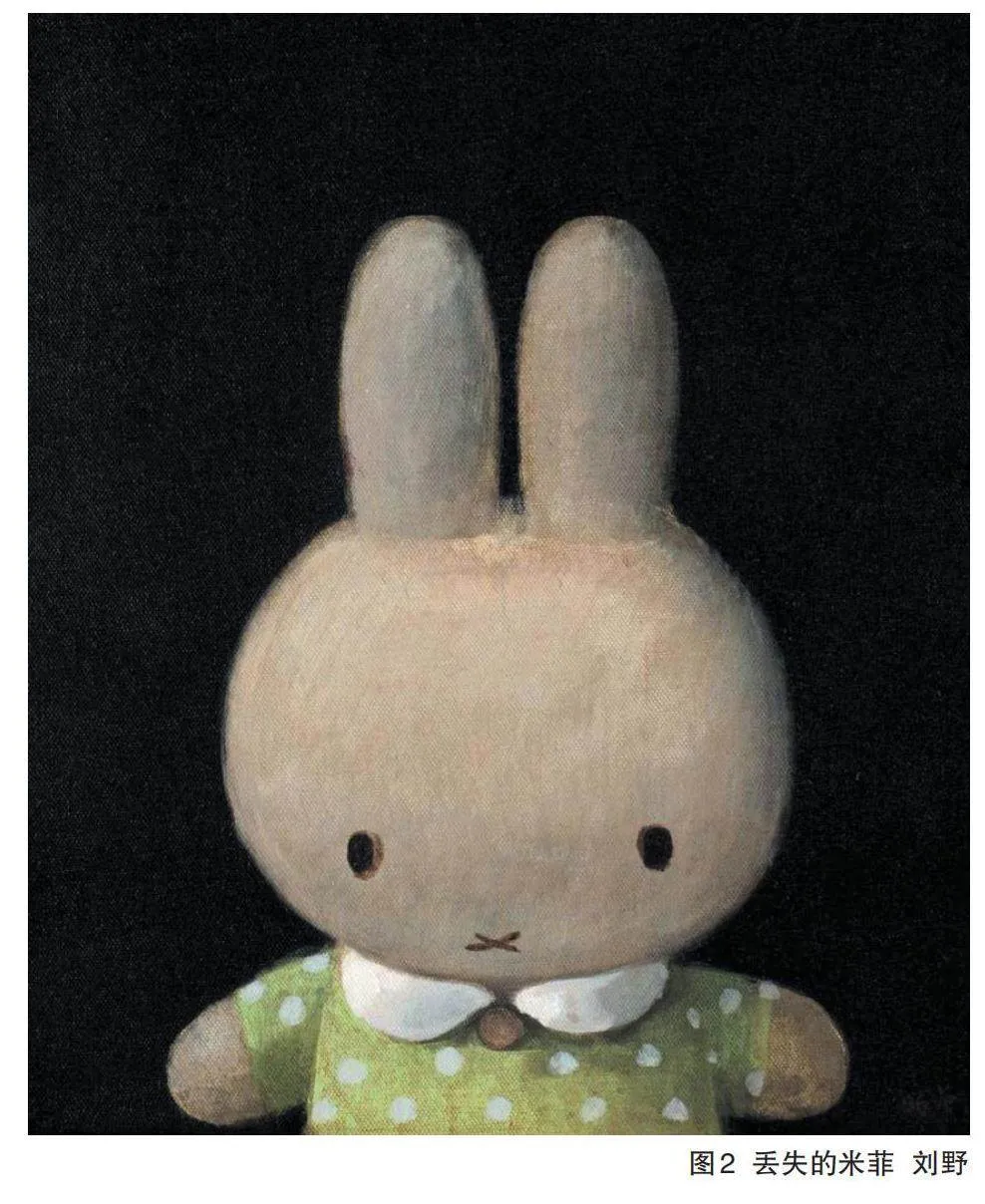

艺术家在创作、表演进行时的感受状态、感觉形式是什么样的?一般主要表现为“在其中”式及记忆式,艺术家在创作中表达对于世界的感受时,没有必要在画幅内对事物进行完整、真实的再现。请注意,艺术家的作品所表现的是其自身对客观对象的形式感受,而并不是客观对象本身。艺术家对于事物某一细节(某个部分或某个方面)进行描绘、刻画,甚至歪曲、夸张、强调、解释等表现,就足以显示出大千世界的丰富多彩。

太阳在向太空发射着无穷的光线,有那么一束光,万里迢迢来到地球,被一位观察者感受到了,那么人们从这束光中就可以知道这时太阳的状态和呈现的亮度,知道其就是这个样子,人们无法穷尽也不必到处去搜罗太阳的其他所有光线,认为太阳一定是那个样子。然而,人们的确曾经深刻感受到了太阳的无穷变幻。从清晨到傍晚,从酷暑到寒冬,从沙漠到雨林,从高原到平原,从高峡到平湖,从高山到深谷,从地平线到井底,从远古到今晚,太阳无时不在变化着,已不知太阳为人们编织、凝聚了多少故事,留下了多少情节。因此,很难说清,是艺术创造统一与变化在太阳的光线之下,还是太阳的光线统一与变化在艺术的作品里。

进行艺术创造是个复杂的过程,绘画作品本身则是这个过程的物质体现。绘画通过对一些有效材料的组织、凝固,来完成对作者的意识、精神的解释。写作亦是如此,写作的物质材料是文字,文字所表示的是概念,概念存在于人们的意识中并且反映着客观物质世界。

客观世界物质之间,不断产生发展、变化,进行着无限的运动,总是在以不同的形式相互关联、相互影响、相互制约着。人脑对于客观世界的反映,就是物质世界运动变化状态对人脑产生作用的结果。在一定范围内的两个看起来极不相融的事物,我们可以在更大的范围中找到它们的联系;对于两个联系密切的事物,我们亦可在其间开沟设障。这都是思维活动的结果,即意识之能动性。

人的意识不像镜子一样简单、刻板、表面地反映客观事物,而是可以能动地反映客观世界。思维意识的活跃度决定着意识、思维能力所能涉及范围的广泛、深刻程度。思维的活跃性、意识的能动性在于其可以超越时空,可以选择取舍,可以组织、概括、强调、省略,可以随心所欲地反映客观现实与非现实。

客观现实则不然,其是依照一定的规律发生、发展、变化的,有顺序且持续不断,一环扣一环,在一种更大的宇宙力与场的作用下,不可逆转地、以不同的形式、不以人的意志为转移地进行着自生自灭的运动。人们对于这个世界的改造只能在其意识所能及的范围之内实现。人类的一切活动本身就是客观世界运动变化的一种形式,这种客观世界的具有意识能动性的有机生命的运动形式是一种复杂的形式。艺术便是这一复杂运动形式的产物。艺术是人的意识、精神活动作用下客观物质运动变化的结果。

现在,对绘画艺术这个事物进行分析。我们不可能也没有必要在一篇文章、一件作品中对事物发展全过程的所有因素进行全面阐述。当然,文章往往是越透彻越好。每一篇文章都有一个观点或一个主题,或者围绕一个事物的某个点、某个线索、某个方面、某个部分去展开。艺术创作也是这样。正因如此,艺术创作呈现出各具特色的面貌和丰富多彩的形式。

对于要真正欣赏艺术作品的观者来说,最好是作为一个艺术的实践者。观者在欣赏艺术作品时,所采用的感受方式主要是记忆式。相对于创作者,观者在进行艺术审美感受活动时是轻松的。观者无需经受创作者在创作时于意识之外的人体上所感受到的艰苦(这种艰苦必会影响作者的意识及创作),只需凭自己的感受经验和思维想象活动(即意识能力)对作品(物质形式)进行审慎评判(意识活动)。一旦作品中的感受形式触发观者内心中(意识中)的经验、记忆、想象、审美观念等,便能够引发共振,使观者的情感、观者被意识所控制的身体组织亦得到与作者相似或相应的搏动,并在这种搏动之中得到陶冶。

三、结语

某一客观物象可以呈现许多不同的状态形式,而对同一状态形式又可以有许多不同的表达方式。这给作者与观者之间的交流带来了麻烦,所以需要一种共通的语言作为媒介。人们既要保持对大千世界丰富形式的感受能力,又要保证彼此之间顺畅地相互交流。在众多的不同的表达方式之中,我们选择哪种作为最佳表现方式,是影响艺术语言及其社会化高度、深度和独特个性的形式、风格的重点与关键。

参考文献:

[1]常锐伦.绘画构图学[M].北京:人民美术出版社,2008.

[2]蒋跃.绘画形式语言与创作研究[M].合肥:安徽美术出版社,2018.

作者简介:

刘江宁,豫章师范学院讲师。研究方向:美术教育。