生产力的质变:表征、动力与过程

2024-09-18杨虎涛方敏

关键词:新质生产力;创造性破坏;通用技术;劳动方式;技术—经济范式

中图分类号:F420 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2024)08-0003-19

习近平总书记提出的新质生产力概念以及重要论述,在理论上对马克思主义政治经济学作出了创新性发展;在政策上打通了加快战略新兴产业发展、建立创新型国家和推动经济高质量发展等重大政策逻辑,指明了中国经济在全球技术革命大背景下形成新动能的方向;在实践上对于短期内克服预期转弱、供给冲击和需求收缩的负面影响,以及在中长期内稳步推进中国经济高质量发展和中国式现代化有着极其重要和深远的意义。中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议也在强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务之后,进一步明确指出要健全因地制宜发展新质生产力的体制机制。

自新质生产力概念提出以来,围绕新质生产力是什么、为什么和怎么办,各界展开了热烈的讨论。一个基本的共识是,世界主要工业化国家当前已经进入发展新质生产力的竞争阶段,因而核心问题在于如何加快形成新质生产力。这不可避免地涉及三个重要的基础性判断:第一,从一般意义讲,什么是生产力的质变?其判断依据或具体表征是什么?具体到部门、产业和行业上,新、旧生产力如何体现?第二,按照生产力发展的一般规律,新质生产力形成的技术逻辑、制度逻辑及其相互作用机制是什么?第三,生产力发展从量变到质变是一个过程,这个过程有什么特点?不同时期和不同阶段的生产力质变在内容和进程上有无差异?这些问题不仅涉及如何理解新质生产力的本质和形成过程,还涉及如何把握科技和产业的发展趋势并选择与之相适应的政策供给。

一、生产力变迁:数量、范围与组合

在经济思想史上,魁奈、萨伊、斯密、李嘉图、西斯蒙第以及李斯特等不同时代的经济学家们对生产力与财富增长和经济发展的关系都有所论及,只不过他们或者仅涉及某种要素的生产力,例如,魁奈提出的土地生产力、萨伊在讨论利息时提出的资本生产力,或者只是在国家生产财富的能力意义上讨论生产力问题,例如,李斯特的国民生产力概念。而能够把生产力的发展置于历史进程中进行多维度刻画,并将其与生产关系、上层建筑产生逻辑联系进行系统分析的,只有马克思主义政治经济学。

马克思和恩格斯在创立自己的政治经济学过程中,针对不同问题或出于不同目的,对生产力这一范畴作出了多种表述,形成了有关生产力的一系列概念,例如,生产力、劳动生产力、社会生产力、自然力等。但不管怎样,马克思和恩格斯在讨论生产力的时候,都是基于人们“有目的的劳动”的过程或结果。马克思和恩格斯指出:“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来中介、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。……他不仅使自然物发生形式变化,同时他还在自然物中实现自己的目的。”[1] 207-208生产力就是在这个过程中不断发展的。文明史、科技史和经济史的研究也证明了这一点。苏联天文学家卡尔达舍夫提出的卡尔达舍夫等级指数,就是用人类获得、调用能量的范围标注文明等级。科技史表明,人类文明的发展史就是人类发现、调用自然能源并使之为己所用的历史,从最初的人力、畜力等生物能形式到水力、风力、煤炭、石油等化石能源的使用,再到核能以及如今的各种可再生能源,人类对能源的利用方式不断变化,也推动了科技的进步。在诺斯、福格尔等经济史学家看来,理解经济变迁的必要前提之一,就是要理解那些“导致物理环境被征服的革命性变化”[2]。自工业革命以来,人类对自然或物理环境的控制达到了空前的程度,以至于不仅使人类与其他物种分离,而且也使他们与前代人有所不同。理解这种革命性变化就需要聚焦不断变化的知识存量,尤其是技术知识的变化。

马克思主义政治经济学研究生产力,但并不是孤立地考察生产力,更不是纯粹考察人与自然的关系,而是把生产力作为推动社会发展的物质基础和根本力量,通过考察生产力与生产关系的矛盾运动揭示社会发展规律。在《德意志意识形态》中,马克思和恩格斯总结道:“一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动的方式或一定的社会阶段联系着的,而这种共同活动方式本身就是‘生产力’;由此可见,人们所达到的生产力的总和决定着社会状况,因而,始终必须把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨。”[3] 160这段话有三重含义:第一,生产力可以并且应当从共同活动方式,进而从一定的生产方式来考察其变迁。第二,生产力是一个历史范畴,具有历史特定性和阶段演进性。第三,生产力的总和决定社会状况。在生产力的历史演进过程中,不可避免地会形成新与旧的分野,与这种新旧变化相对应的是生产方式的变迁。“随着新的生产力的获得,人们便改变自己的生产方式,而随着生产方式的改变,他们便改变所有不过是这一特定生产方式的必然关系的经济关系。”[4]这为学术界考察生产力发生重要变化乃至质变提供了政治经济学的独特视角,即由生产力的变化引起的生产方式的改变。 正如鲍勃指出的,生产方式这一术语是卷入生产过程的各要素的总称,而生产力则涉及这些要素的特定方面[5]。

生产方式在马克思主义政治经济学里有狭义和广义之分。这种区分可以参考马克思关于“工场手工业内部的分工”“社会内部的分工”的区分,这是一个很有启发性的视角。狭义的生产方式特指劳动组织方式,即人们在生产过程中按照给定的生产力和生产关系的要求形成的内部分工形式。生产力在其中通过技术规律发挥作用,决定了劳动生产率的上限,生产关系则决定了由谁决策、组织和指挥生产。二者相辅相成,在微观层次上实现了社会的财富生产和资源配置。广义的生产方式,既可以看作是狭义的生产方式的加总,也可以看作是决定狭义生产方式的社会条件。从生产力的发展和变迁,到生产方式的变革,其传导首先是生产力改变狭义的生产方式,进而在社会范围内逐渐形成新的广义的生产方式,新的广义的生产方式又作为“普照的光”,为新的狭义的生产方式进一步发展壮大提供条件。“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”[3] 222是马克思的名言,然而这不代表一旦出现了手推磨和蒸汽磨这样的技术发明,生产方式就会立刻发生翻天覆地的变化。生产力的发展,特别是在直接生产过程或狭义生产方式中的体现,是生产力的三个基本要素,即劳动、劳动对象和劳动资料的数量、种类、范围及其组合形式的变化:在劳动要素方面,主要表现为生产过程对劳动技能和劳动分工的要求的变化;在劳动对象方面,主要表现为劳动对象种类和范围的扩展,人类为满足自身需要而利用和改造的外界对象越来越多;在劳动资料方面,不断把劳动对象本身改造成人的手和脑的延伸,以可累积的物质力量代替人的有限力量,无论从企业还是社会的角度看,生产过程越来越表现为一个迂回劳动不断增加的过程。在生产力的形成和发展过程中,以取自自然的劳动对象和劳动资料作为客观要素,“被劳动的火焰笼罩着,被劳动当作自己的躯体加以同化,被赋予活力以在劳动过程中执行与它们的概念和使命相适合的职能,它们虽然被消费掉,然而是有目的地,作为形成新使用价值,新产品的要素被消费掉,而这些新使用价值,新产品或者可以作为生活资料进入个人消费领域,或者可以作为生产资料进入新的劳动过程。”[1] 214

生产力的发展不仅体现在劳动、劳动对象和劳动资料的内涵和外延变化,更重要的是体现出了三者的结合方式和内容的变化。李斯特[6]认为,生产力包含三种类型的资本:自然资本,如矿产河流;物质资本,如机器工具;精神资本,三者的结合形成并决定了生产力的大小,且精神资本是决定性的,它既包含了知识、技能和训练,也包含了产业、企业和政府制度。基于“把生产方法的变更看作是资本主义的一个根本特征”[7]的思想,最早提出创新理论的熊彼特将生产定义为各种要素的组合,并指出“从技术上以及从经济上考虑,生产意味着在我们力所能及的范围内把东西和力量组合起来。”[8] 18 特别是关于创新,熊彼特将其明确界定为 “五种新组合”:“ (1) 采用一种新的产品(2) 采用一种新的生产方法(3) 开辟一个新的市场(4) 掠取或控制原材料或半制成品的一种新的供应来源(5) 实现任何一种工业的新的组织。”[8] 76对技术创新的研究也表明,能产生越来越多不同类型的新组合的发明,更有可能成为技术突破的来源[9]。由此可见,政治经济学都十分强调生产要素组合方式的变化。在马克思那里,劳动者和生产资料“结合的特殊方式和方法,使社会结构区分为各个不同的经济时期”[10] 309,而且,这种变化必然带来分工的变化。“任何新的生产力,只要它不是迄今已知的生产力单纯的量的扩大(例如,开垦土地),都会引起分工的进一步发展。”[3] 147就单个企业而言,“不改变他的劳动资料或他的劳动方法,或不同时改变这二者,就不能把劳动生产力提高一倍。因此,他的劳动生产条件,也就是他的生产方式,从而劳动过程本身,必须发生革命。”[10] 200马克思的思想概括起来就是“一定性质的生产力对与此相应的社会经济关系的决定作用是以劳动方式为中介而实现的”,而劳动方式的发展主要体现为分工[11]。这里所说的分工,既包括马克思所说的企业内部分工,也包括社会内部分工。前者表现为生产过程中劳动方式的变化,后者表现为部门和产业的变化,尤其是新部门与传统部门关系的变化。

综上,生产力的发展和变迁具有多个维度,涵盖了劳动者和生产资料从内涵到外延的变化,以及劳动的主客观因素之间的结合方式或组合形式的变化。一方面,不能根据要素的数量、规模、种类等变化来判断生产力是否发生了质变;另一方面,也不能根据要素的构成和比例以及劳动生产率的变化来判断,因为这些指标仅仅体现了生产力的“量”的变化,而“质”的变化必须从生产力与生产关系的统一,即从狭义的生产方式和广义的生产方式的角度考察。这是政治经济学把握生产力变迁脉搏的标准。

二、生产力质变的技术逻辑:新部门创生与激进技术

从生产方式和劳动分工的角度看,在资本主义生产方式的形成发展过程中,机器的发明和使用通过改变狭义的生产方式,奠定了资本主义的物质基础。机器和大工业的确称得上是决定由西欧封建制社会向资本主义社会转变的生产力质变和革命的基础。进入资本主义社会以后,生产力也在不断发展并不断影响着狭义和广义的生产方式,包括直接生产过程中劳动方式和社会内部分工引起的部门和产业关系变化。在这种情况下,马克思把资本有机构成的变化、固定资本的更新和折旧率的提高等,看作是资本积累率波动的“物质基础”[10] 206-507,用以解释资本主义经济的周期性波动。马耶夫斯基和程兴[12]认为,按照康德拉季耶夫的说法,大周期的物质基础是需要长时间和大量资金来生产的固定资产的损耗、更换和扩大。这些固定资产的更换和扩大不是平稳的,而是跳跃式进行的。它的另一种表述是经济行情大周期。在康德拉季耶夫看来,固定资本和基础设施投资的融资需要积累可贷资金。一旦有足够的资金来支付这种投资,就会出现长期繁荣。当可贷资金耗尽导致利率上升进而导致投融资成本上升时,繁荣就会结束并转变为长期衰退。Delong[13]认为,1950—1985年,机器设备投资与经济增长之间有着密切的联系,这一点在许多国家都有所体现。他还指出,固定资本尤其是机器设备投资不仅与宏观增长,而且也与微观企业创新能力密切相关。从宏观角度来看,快速的机器设备投资积累与快速的生产率增长正相关;在微观方面,伴随机器设备投资的技术经验积累是进一步开发或有效利用技术的必要前提。

固定资本投资与长波之间的紧密关系,是否意味着固定资本投资可以成为生产力质变的指标呢?显然,同一种固定资本的投资抑或是折旧的加快,或者只能形成产出的增加,或者是通过资本周转加快提高积累率,这只能形成生产力的“量”的变化,但并不足以形成不同“质”的生产力。“崭新的固定资产集中在第一个长波的上升阶段,……而从固定资产报废开始,便出现向长波下降阶段过渡的特征,因为用相同类型的固定资产去代替报废固定资产没有带来多大的额外效益。”[12]只有新的不同类型的固定资本的更换或者局部更新,才能形成新的使用价值,或者以不同的方式去生产与过去一样的使用价值,而只有这样,才能形成生产投入的重组或流程再造。尤其对于后发国家而言,在工业化赶超的过程中,大量的固定资本投资往往只是为工业化奠定基础,这种投资可以形成生产力,但却谈不上是新质生产力。因此,观察生产力质变的关键指标并不在于固定资本投资,而在于固定资本投资是否催生了新的技术,是否会带来要素的重新组合,这就需要区分新旧固定资本所蕴含的不同技术。但通过固定资本所蕴含的技术的变迁去判断生产力的质变,是一个极其复杂的问题,它不仅关系到科学、技术、发明与创新的关系,也关系到技术的类型、适用范围和扩散途径。

对于技术变迁以及与之相关的生产力质性判断这类问题,主流经济学不足以提供足够的理论支撑。在罗斯托[14] 685看来,对技术变迁这一长期内决定产量和价格最为重要的真正变量,已经完全游离于主流经济学的理论之外。要通过技术的产生、扩散及其对生产方式、经济结构的影响去考察生产力的质变,更多地需要从马克思和熊彼特的传统,以及经济史的研究中去寻求启示。

马克思非常重视科学技术对生产力的作用,“工艺学会揭示出人对自然的能动关系,人生活的直接生产过程,以及人的社会生活条件和由此产生的精神观念的直接生产过程。”[15]但这段话同时也表明,马克思并没有打算从自然科学和工程技术的角度去考察劳动资料的内容、功能及其变化,而是着眼于技术变迁对生产方式和生产关系的影响。而且单纯就技术变迁的具体内容而言,马克思所处的时代也决定了他无法观察到第二次工业革命之后的生产力巨变。沿袭马克思从生产方式视角考察生产力变化的传统,同时也为了使生产方式这一范畴获得一个具体的形态依托,法国调节学派将马克思的社会再生产理论中同一过程的二重性——物质资料再生产和生产关系再生产,解构为两个中间层次的概念:工业生产范式和制度形式。尽管赋予了工业生产范式这一中间层次,但调节学派笔下的生产力的“质”仍是难以观察和测度的。工业生产范式仅仅只是说明,一种新的生产力抑或是一种新的资本积累体系的形成,需要通过生产组织形式的变革来实现,但对于生产力质变的进程、局部到整体的变化,该范式的参考价值仍然有限。

相较于调节学派的中间层次,从技术的具体形态上,新熊彼特学派为观察生产力的质变提供了更丰富的分析视角。熊彼特认为,“不断地破坏旧结构,不断地创造新结构。这个创造性破坏的过程,就是资本主义的本质性的事实。”[16] 147沿袭熊彼特的传统,新熊彼特学派认为,经济增长不仅是主流理论视角下的各种经济数据的增加,更重要的是某些“质”的变化,例如,新实体的产生和结构的变化。这就意味着,新部门的创生、产业结构和经济结构的变化以及工业生产范式所指向的泰勒制、福特制等生产组织形态的结构变迁,都应成为生产力质变的题中之义。对于如何观察新实体和新结构的变化,新熊彼特学派的研究则分为两种不同的进路:一是以多西、弗里曼和佩雷斯等为代表的技术革命浪潮研究;二是由纳尔逊和温特等开创,经梅特卡夫和萨维奥蒂等发展起来的结构变迁研究。前者全面关注新部门创生、生产组织方式、关键产品(投入) 的系统变化,后者则更聚焦新部门创生的微观基础和中观效应。

在卢桑、弗里曼和佩雷斯等对技术革命浪潮的研究中,不同工业阶段的标志性技术、关键投入要素、主导产业基础设施类型和生产组织方式均存在明显差异[17]。按照这种标准,他们对工业革命以来的六次技术革命浪潮进行了多维度刻画,如表1所示。

按照这种划分,生产力的质变体现在标志性技术、核心投入要素、主导产业和基础设施以及与之对应的生产组织方式的根本性变化上。但问题在于,第一,标志性技术、核心投入要素、主导产业、基础设施以及与之对应的生产组织方式的萌芽、发展和支配地位的取得,如何于经济长期波动中体现为量变开始、量变积累到局部质变和经济质变?第二,在这一系列质变的表征中,关键动力和主要指标是什么?

对于第一个问题,佩雷斯的解释是,一次技术革命浪潮可以分为导入期、拓展期、协同期和成熟期四个阶段。在这四个阶段中,先是技术革命爆发,进入动荡的导入期。导入期之所以动荡,不仅是因为新技术部门的投资狂热,更重要的是导入期的技术系统的耦合协同过程尚未完成,技术系统不足以支撑资本的预期盈利,因而导入期的末期往往会伴随着一次结构性危机。结构性危机的调整不仅会淘汰过剩、低效的企业,而且会伴随着制度的重组,从而为拓展期创造条件。拓展期则意味着进入真正的新的长期增长周期,并持续到协同期直至成熟期,成熟期的后期则意味着旧技术体系开始衰竭并孕育下一轮的技术革命。不难看出,佩雷斯所呈现的技术革命浪潮,本质上是“一组”新技术生命周期的映射。罗斯托认为,弗里曼对二战之后美国合成材料、电子行业和塑料行业的生命周期的考察实际上说明“传统的经济周期就是(技术系统生命周期)长期过程所呈现的形式,而不是触发这个过程的源头。”[14] 695在对英国工业革命以来重要产业部门发展史考察的基础上,罗斯托得出结论,基于新技术发展起来的主导部门的增长率曲线在开始时会极大地超出整体工业生产指数的曲线,经过一段时间之后,就会降到整体工业生产指数曲线之下。这也就意味着,通过观察主导部门的增长率,就可以得出生产力质变的依据。一旦新形成部门的增长率超过传统部门,就意味着生产力可能开始进入质变阶段,当新形成部门的增长率与整个工业生产部门的增长率趋同,就意味着上一轮质变趋于衰减并开始孕育下一轮的质变。

对于第二个问题,佩雷斯认为,在一次技术革命浪潮中,会出现一系列相互联动的部门。弗里曼和佩雷斯后来进一步将其分为生产关键生产要素或关键投入的动力部门(Motive Branches)、大量使用关键生产要素的支柱部门(Carrier Branches) 和围绕着支柱部门和动力部门而展开的引致部门(Induced Branches)。①其中,生产关键生产要素或关键投入的动力部门的产品价格的快速下降,可以视为质变转折点的重要标识。关键投入必须具有三个特征——相对成本快速下降、供应近乎无限和巨大的应用潜力,例如,铁、煤、石油、芯片等;它们的价格快速下降才能使蒸汽机、内燃机、汽车和计算机等大量使用关键要素作为生产投入的支柱部门实现快速增长,进而引发围绕着动力部门和支柱部门而衍生出的引致部门的增长。

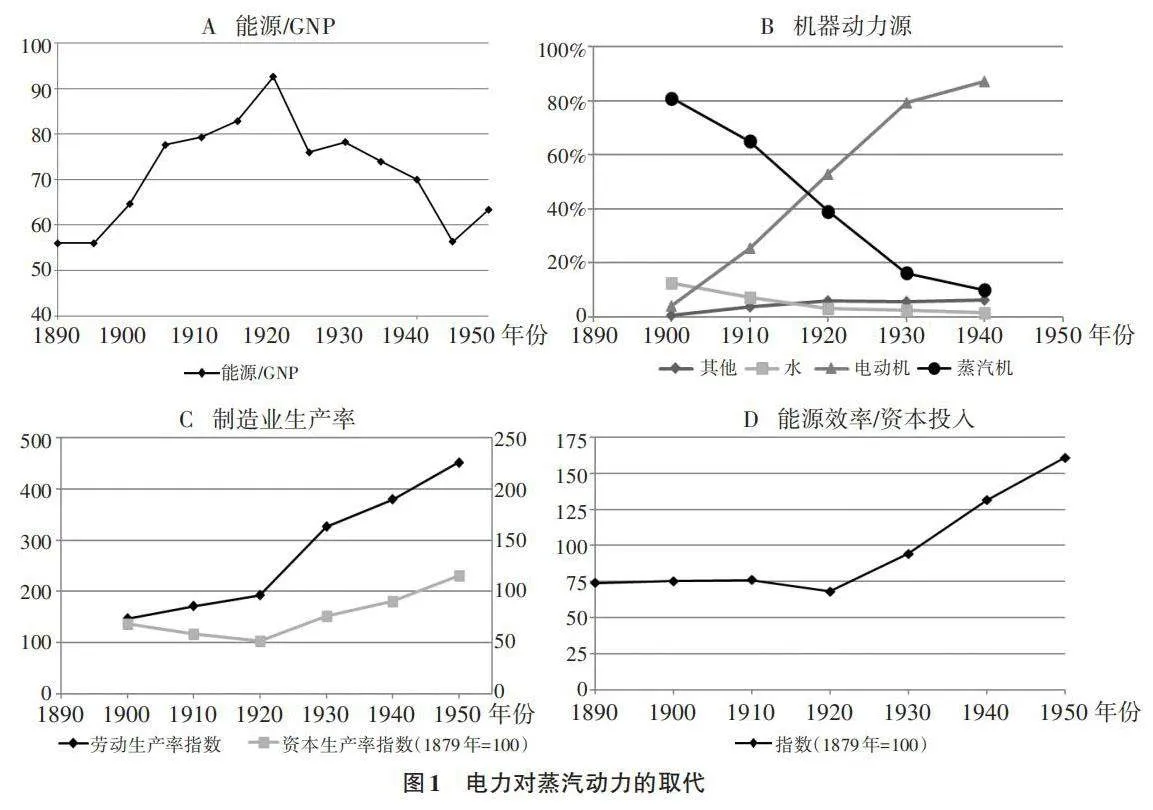

如图1②所示,以电力对蒸汽动力的取代为例,可以清楚地看到,所有转折点几乎同步出现在1920年左右。电力价格的普遍降低与电力取代蒸汽动力同步,而这迅速提升了制造业的生产率。与弗里曼和佩雷斯不同的是,Conlisk[20]、Silverberg和Verspagen[21]、Metcalfe[22] 的研究是从微观主体的研发行为出发,关注的是技术创新的发生对单个企业进而对整个经济系统发展的影响过程。但这种从企业研发行为开始的研究集中在个体层面,存在产业层次的缺位。在梅特卡夫个体群思维(Population Thinking) 的基础上,Saviotti和Pyka[23] 引入了“种内”竞争和“种间”竞争,进一步探讨了新部门创生所导致的系统性结构变迁。Saviotti[24]明确将质变定义为“在性质上与现存实体相区别的新实体的出现或某些现存实体的消失”。Saviotti和Pyka[23]认为,经济发展的量变表现为生产效率的不断提高,而质变需要通过种类也就是部门数量的累积增长来实现。从这一意义上说,Saviotti和Pyka与弗里曼、佩雷斯以及罗斯托等所表达的含义并无差异。但不同的是,通过重新界定部门的含义,Saviotti和Pyka进一步讨论了质变发生程度和质变可能的“痛苦度”。Saviotti[24]认为,可以从产品的服务特征空间,即消费者的效用感受来区分部门(种类)。经济多样性既体现在产品群的大小和内部差异程度上,也体现在产品群的多少和产品群的相邻程度上。按照复杂性涌现的思维,多样性个体之间的互动是新奇创生(Novelty Emer⁃gency) 的基础。因此,产品群的多少、产品群的大小就成为判断质变发生的主要依据。一个部门内部产品群的集合,则定义了该部门的创造性程度,内部产品群越大,意味着技术外溢性越强、产品复杂程度越高和产业链越长。对一个经济体而言,如果经济结构复杂、部门具有多样性且内部产品群集合多,不仅意味着质变程度高,而且意味着进一步发生质变的潜在概率大。

质变的发生不仅体现在是否有新部门出现,而且新部门与传统部门服务特征的接近程度还决定了创造性破坏程度的大小。这是Saviotti和Pyka对质变理解的重要贡献。因为用不同的技术、材料去生产“服务特征”相近的使用价值,会与原来生产这种使用价值的部门产生“种内”的竞争关系,例如,内燃机车对蒸汽机车。如果生产的是完全不同的使用价值,就只会与其他部门形成“种间”的竞争关系。“种内”竞争会比“种间”竞争产生更大的破坏效应。产品群的空间距离越远,竞争关系也就越弱,破坏效应也越弱。不难理解,在“种内”竞争中,需要用大量的次级创新去替代原有的技术体系,需要克服用户依赖、沉淀成本和组织再造成本,因而需要的时间也更长。例如,两次工业动力能源的替代,1869—1900年,制造业逐渐减少了水能和水力涡轮机的使用,同时,增加了蒸汽发动机和蒸汽涡轮机的使用;20世纪初,蒸汽动力机开始让位于电力,历时也接近半个世纪。

无论是主导产业或新部门乃至新实体,在技术指向上都过于含糊。要进一步考量新产生的主导部门的规模、结构和增速的因素,本文还需要对导致新部门创生和裂变的不同技术进行分析。具有革命性意义的激进技术(Radical Technologies) 是长期生产率增长和经济发展的主要来源,对于这一点,库兹涅茨、熊彼特、弗里曼、佩雷斯和莫基尔都有高度共识。学者们普遍认为,一种激进技术或激进技术群的连续性发展,是生产率长期增长及长期波动的根源[25]。库兹涅茨将激进技术的出现,称为基本技术条件的革命性变化。激进技术的激进性主要体现在它重组生产要素、生产过程进而实现创新的潜力上。在新熊彼特学派和经济史的研究中,激进技术或激进技术集群,会随着时间的推移按S曲线演变。起初缓慢出现,然后迅速增长,最终在成熟阶段再次缓慢发展。激进技术初期之所以发展缓慢,是因为初期的激进技术并不完善,而且多个技术的竞争有很大的不确定性,不仅成本高,而且需求低。但在激进技术的优势地位确立后,跟随式投资和渐进创新的不确定性大大降低,就会引发更多的增量创新从而推动生产率加速提升。随着市场趋于饱和和创新投资的报酬递减,经过一段时间之后,激进创新引发的创新浪潮就会放缓,在现有技术的基础上进一步降低成本、提高质量和创造新市场的速度也随之减慢。

激进技术对新部门创生和生产率提升的影响也得到了大量实证研究的支持。自Harberger[26]提出蘑菇型(Mushroom) 增长,即经济增长并不是在一个经济体内的所有部门均匀分布,而是可能在一定时期内集中在数量有限的部门的假说之后,大量研究都支持了这一假说。研究表明,1920—2000年,美国的全要素生产率和劳动生产率的提升与总专利流量的关系并不显著,总发明或技术专利的数量对生产率几乎没有影响。只有具有最高价值的新颖性或根本性的技术专利重组才会对生产率产生显著影响,大量的增量发明则不会产生显著影响。Bakker等[27] 则发现,1899—1941年,美国制造业呈现明显的蘑菇型增长态势,电力、汽车、化学品和娱乐等少数行业对全要素生产率增长的贡献很大。

在激进技术中,最为重要的是Bresnahan和Trajtenberg[28] 所定义的通用目的技术(GeneralPurpose Technologies,GPTs,简称“通用技术”)。通用技术有三个明显的特征:一是普遍适用性(Pervasiveness);二是动态演进性(Technological Dynamism);三是创新互补性(InnovationalComplementarities)。这意味着,通用技术不仅会被大量特定部门使用,而且会在大范围、长期性的使用过程中逐渐得到改进,使用户成本逐步下降。由于使用通用技术的部门具有产品和生产过程的独特性,通用技术在不同部门的扩散就会引发大量的次级创新浪潮,其在适应通用技术的过程中也使通用技术得到改进。需要指出的是,通用技术一定属于激进技术,但并非所有的激进技术都能成为通用技术。激进技术仅仅只聚焦于重组新奇(Recombinant Novelty) 的激进性,并不一定形成大范围的通用性。

由于通用技术的技术效率具有动态演进特征,识别、预判通用技术也就相当困难。“它不能被任何一个在某个时间点上被创新的人工制品识别,因为通用技术的知识是随着时间的推移而发展的,因为它自身的效率和应用范围在不断变化。”[29]就科学原理而言,许多技术都具备成为通用技术的可能性,例如,氢能、纳米科技和生物工程技术等,但这种潜在的可能性要成为现实性,不仅需要这些通用技术与大量的其他技术产生强交互关系,而且需要通用技术在这种强交互过程中迅速提高效率和降低成本,使之达到通用效能。正是因为通用技术的这种特征,在每一次技术革命浪潮提供的经济质变机遇面前,培育和发掘通用技术并使之迅速扩散,就成为各国经济竞争的关键所在。

尽管如此,要使一个在科学技术原理上具有巨大经济发展潜力的技术成为事实上的通用技术,在经济上仍然有规律可循。即获得更多的技术系统相关性支持,形成技术转换的路径依赖,从而使投资具有一定的不可逆性,通过网络效应形成正的外部性或规模报酬递增[30]。仍然以电力为例,从20世纪初到20世纪60年代,美国电力的价格下降到原来的1%[31] 51。电力价格的大幅下降不仅带动了家用电器和办公室用电设备的发展,还带动了电解铝、电炉炼钢等工业部门的发展。1970—1994年,美国电炉熔炼的粗钢占总产量的比重从15. 3%上升到39. 3%[32]。这也说明,尽管通用技术极为重要,但其之所以能被通用,并不是单独一种技术进步的结果,而是多个技术部门,尤其是用户部门之间相互依赖并获得不可替代的市场地位的结果。

三、新质生产力发展的制度逻辑:制度体系与积累模式

鉴于激进技术在生产力质变过程中的重要作用,激进技术以及通用技术的内生性和外生性问题一直备受关注。在库兹涅茨、熊彼特和莫基尔的研究中,激进技术往往被认为是外生的,它们的出现不依赖于经济变量,其因果关系是从激进技术到生产率增长,但从生产率增长到激进技术之间没有因果关系。库兹涅茨认为,革命性的创新是随机分布的,在熊彼特看来,根本性的创新不仅以蜂聚的形式出现,而且根本上也是外生的,它们取决于非凡的个体企业家才能,是企业家利用外生的发明创造出新的组合。而莫基尔通过对工业革命的历史分析也得出结论:“技术变革通过新思想的涌现而发生。它们的发生可能完全是随机的或者‘盲目的’”[33]。而在门施等看来,激进技术是内生的,在萧条时期,以前的激进技术的利润机会耗尽、市场饱和,对现有产品的需求很低。这就会逼迫企业采取高风险的策略,只投资于激进的创新。在这里,因果关系是从经济变量(生产率的降低) 到技术变量(激进技术的出现),即“萧条引致假说”。

相较之下,弗里曼和佩雷斯等的技术—经济范式理论则较为折中。在他们看来,范式的技术机会耗尽的确是解释范式转变的重要内生机制,但外生因素,特别是政府政策,也起着决定性作用。在弗里曼看来,之所以经济质变过程中会有较长时间的调整,是因为革命性的通用技术所代表的新兴技术—经济范式的能力与其所对应的生产组织形式,以及既有的社会体制之间存在结构性的不匹配。无论是怎样的激进技术变革,技术—经济范式与保障其运行的社会制度体系之间的匹配始终是成功的关键因素。因此,为了建立适应新的技术革命的社会生产组织方式,必须发动一场制度的创造性破坏[34]。

从马克思主义政治经济学的角度看,对于理解生产力的质变而言,单纯考虑激进或革命性技术的内生性和外生性,并不是问题的关键。因为技术并不等同于生产力。生产力是指物质生产力、社会生产力,它是被人类发现和运用的各种能力的结果,也只能是人们在一定生产关系下所实现的物质生产力量。生产力是生产要素共同作用的结果,不应该把生产力混同为生产要素具备的能力,更不应该把生产力等同于劳动的生产力。发明与技术创新只意味着潜在的生产能力,它们能否成为现实的生产力,是由既有的生产关系对生产力的包容程度和适应性所决定的。沿袭马克思的理论传统,法国调节学派、美国社会结构积累学派都相继提出了技术—制度的结合分析。在法国调节学派看来,一次技术革命浪潮所对应的发展模式可以通过工业生产范式、积累体系(Regimes of Capital Accumulation)、调节模式(Modes of Regulation) 和制度形式(Institutional Forms) 等概念进行解释,工业生产范式指向技术—分工结果,例如,泰勒主义、福特制、后福特制等,积累体系是指长期内生产、收入分配和需求之间的动态协调机制。由于市场具有内在的不稳定性和危机倾向,积累体系本身并不能确保自己的稳定性和持续性,资本主义的周期性波动也就是积累的增长形态被危机所间断的过程。一个稳定的积累体系需要外在于经济的政治社会机制来调节,这就是由一系列制度,例如,金融制度,劳资关系规章制度,竞争制度,国家的财政、货币和产业政策,以及国际贸易、投资和资本流动的规则等制度形式所达成的调节模式。简言之,要在一种工业生产范式下保持积累体系的稳定发展,就需要通过制度形式加以调节。而在美国社会结构积累学派看来,一次工业革命的启动至少要求少量关键核心制度的变革,“一小撮新制度”可能就足以推动工业革命,但这个制度核心必须足以有效调节技术革命所带来的社会冲突和协调竞争,它可以在技术部门的创造性破坏过程中完成制度的创造性破坏,既能与来自过去的社会结构积累制度兼容,又能够不断接纳并逐渐产生新的社会结构积累制度,最终形成一个相互协调、相对稳定的制度框架[35]。这意味着,任何国家若想抓住历次技术革命和工业革命的机遇、实现持续的经济发展,必须连续发动制度框架的系统变革,建立适应特定时代要求的社会生产组织方式并适时完成其范式转换。

必须要说明的是,强调生产力质变过程中生产关系乃至于上层建筑的重要作用,突出技术—制度的协同关系,与历史唯物主义的生产力—生产关系、经济基础—上层建筑的解释框架之间存在着内在的统一性。对于生产力决定生产关系、生产关系反作用于生产力这一历史唯物主义的理解,不能简单地将“决定”理解为“生产力一元决定论”,也不能将“反作用”理解为次要的、从属的地位。在经济体系的演化过程中,系统本身及其内部因素都是变化的,不同时段的因果关系、作用机制也是变化的。这导致经济系统发生结构性变迁的最终原因,并不等同于经济系统演化的初始动因,初始动因可以来自于制度变革,也可以来自于技术进步,但无论初始变化的原因和现象是激进技术、突破性发明或者是制度变革,都不意味着“不可逆的质变”形成。只有在导致系统发生结构变迁的最终力量全部呈现时,经济演化的不可逆性才会形成,从而使新的部门、产业、技术乃至经济的结构性质得以确定。简言之,能动地释放生产关系的制度变革,并不意味着生产关系在决定生产力。一种生产关系,无论是广义的所有制还是狭义的劳动过程中的生产组织方式,其变革能否不可逆地成为稳定的制度结构,并不取决于主观臆想,而是取决于其与生产力是否能形成稳定的、不可逆的适应性结构。也只有在这种意义上,一次生产力的质变才获得了稳定性。自第一次工业革命以来,人类经济社会系统经历的六次康德拉基耶夫长波,或者说六次技术革命浪潮,本质上是经济结构的六次大的、不可逆的、生产力的质的结构变迁。这种质的结构变迁之所以不可逆,不仅在于每一次技术革命浪潮都能围绕着关键投入部门、支柱部门和引致部门形成部门之间的自增强循环;更为关键的是形成了与这些技术层面变革相适应的新的制度体系,从而稳定地支持了一种特定技术—经济范式下的积累模式,使社会生产不仅在价值上,而且在物质上可以不断进行再生产。

也正因如此,适宜性、创新性与前瞻性的制度变革能力就成为不同国家经济发展能力的重要组成部分。20世纪90年代初,马耶夫斯基和程兴[12]认为,康德拉季耶夫长波迄今仍是世界文明的神秘现象之一。尽管康德拉季耶夫长波已在统计上得到证实,但人们不仅对于长波扩展区间的问题仍不清楚,而且对长波与社会制度的关系也不清楚。不过,大量后续研究表明,第一,长波在不同国家和地区普遍存在,但在时间节点、波峰波谷的幅度上,都存在明显差异。O’hara[36]认为,从全球、区域和国家三个层级看,长波存在不对称的波动趋势,核心国家、外围国家和半外围国家的波峰和波谷存在明显差异,尤其是在外围国家,存在着规则短波和不规则短波的多重叠加现象,这意味着其生产力发展更脆弱。第二,存在前长波时代和后长波时代,其节点是第一次世界大战。罗斯托[14] 721认为,1792—1914年,经济周期呈现规律的、连续性和普遍性的特征,但是一战之后,世界经济经历了5个“怪异到各不相同”的阶段,包括20世纪20年代的美国低通胀的繁荣和西欧持续的高失业并存,20世纪30年代世界贸易和金融结构崩塌所带来的大失业,二战之后的黄金30年,1973—1982年的两次石油危机,以及1983—1988年美国、欧洲、亚太地区和大部分发展中国家迥然不同的经济发展。这五个阶段所呈现的情形,既不同于一战之前的长波,每个波段的情形也各不相同。对于前长波时代和后长波时代的差异,罗斯托给出了两个解释:一是1914年之前世界经济运行的连接机制,例如,国际贸易、银行系统的相对开放以及金本位制遭到了破坏;二是凯恩斯革命之后,政府开始积极干预经济运行。在罗斯托看来,后者是影响深远的分水岭。

无论是长波的地区差异性,还是时间差异性,都说明一个问题,那就是生产力的发展以及质变过程深受创新、科学、金融和分配政策等多种制度的影响,长波的背后是不同的国家力量和国家能力。毋庸置疑,要加速生产力的质变进程,培育新技术、新部门的政策至关重要。这就需要政府发挥马祖卡托的“企业家型政府”的才能。事实上,政府引导甚至直接作为主体参与技术创新,从工业革命初期英国“偷窃”欧洲大陆的熟练技工时就开始了,二战末期美国的回形针计划、原子弹工程也同样如此。二战后,世界各国都在不同程度上采取了扶持冠军企业的产业政策,从美国构建的以国防部高级研究计划局(DARPA)、美国航空航天局(NASA) 等机构与大学、私营公司之间的创新体系,到日本、韩国推行的以通产省、企划厅为代表的发展型国家产业政策,以及大量发展中国家采取的进口替代政策支持本国的优质产业,产业政策对战后30年经济增长起到了不可忽视的支持作用。20世纪80年代之后,随着新自由主义的兴起,产业政策被批评为扭曲市场、支持寻租、信息缺失和低效率而受到不同程度的冷落。西方发达国家开始大量使用“普适性的横向政策”[31] 73-75,例如,投资知识经济,特别是高等教育和研究、竞争政策、失业保险和职业培训、发展风险资本和私募股权投资为创新提供融资等。但正如Karo和Kattel[37]指出,普适性的、去背景化的政策结果就是“政策趋同,绩效趋异”。

这意味着,尽管要加速生产力的质变进程,技术创新导向的政策至关重要,但仅有技术创新的政策远远不够。无论是直接参与还是间接影响,无论是对于具有高度不确定性、投资风险巨大的战略性技术研发,还是在实现从基础研究到应用研究的转化过程中,都需要巨大而长期的投入成本和各类经济主体的协同,这些都需要政府提供适宜的公共品以克服市场供给不足的弊端。但仅仅如此,仍然忽视了生产力质变的系统性,即尽管普适性的横向政策无所不包,但政策方向和政策重点却必须因本国的原有产业基础、禀赋特征和社会能力有所调整,这也是习近平总书记强调“因地制宜发展新质生产力”的主要原因。第一,在一次新的技术革命浪潮机遇面前,各国形成新质生产力事实上处于较为平等的“第二种机会窗口”,即新技术均未成熟或大量知识尚处于科研机构和实验室阶段。不仅技术和产业的方向选择是否符合本国的禀赋特征、技术能力基础至关重要,而且能否率先启动动力部门、主导部门和引致部门之间的良性循环,从而形成技术体系的路径依赖也极为关键。这并非普适性的横向政策所能涵盖的,而是需要通过主动建构市场、创造示范效应才能达成,例如,在新能源汽车领域,各国面临着氢能、电能、油电混合等多种技术方向选择,只有率先形成技术突破获得市场先机的国家,才有可能通过技术的网络效应锁定创新路径。第二,不同时代的生产力质变,在关键要素、关键技术上具有特定性,这就需要相应的政策调整有所侧重,例如,在第一次工业革命中,需要释放原有依附于土地的农业劳动力,劳动力流动、培训制度就成为制度重点;在第二次工业革命中,需要形成大规模消费才能与大规模生产的石化、电力体系相适应,工资制度、社会保障就成为制度重点;在当前的数字技术革命中,数据要素中从潜在资源到可用对象之间的界限并不像土地、石油那样具有明确的排他性,这就需要在确权、使用过程中将政策重点从占有转换为可用和共享。第三,由于各国原有政策的路径依赖以及传统经济结构存在差异,在促进新质生产力过程中的政策着力点也需要作出相应调整,这同样也不可能是普适性的。阿吉翁等[31] 73-75认为,在许多国家,技术浪潮收益的实现有迟滞或者不完全的现象,主要源于僵化的经济结构或者不合时宜的经济政策。20世纪80年代早期到2008年国际金融危机发生之前的这段时间里,瑞典和日本两国在生产率年均增速上出现了较大的反差,主要是因为日本未能对自己的大型产业金融联合集团的统治地位进行调整,而同一时期法国与美国在创新型企业成长上的差异,也应归因于法国缺乏培育创新企业的融资渠道,以及劳动领域的不合理规制。

另一个容易被忽视的问题是,在技术革命产生和发展的过程中,社会观念、价值取向这种非正式制度的变革也同样重要。作为正式制度运行的支持环境,非正式制度在引导和促进生产力质变方面的作用绝不亚于各种政府政策。在凡勃伦、福斯特、图尔和布什等美国制度主义者以及激进政治经济学的理论中,制度和技术的包容或者冲突构成了技术变迁和制度变迁的内在动力,要释放技术革新的潜能,就需要在观念、现存社会结构和等级制度上容许创造性破坏的发生。福斯特用制度可行、技术可行、制度不可行、技术不可行所组成的矩阵准确地表达了创造性破坏被观念和价值取向所抑制的情形。布什则进一步区分了价值体系中的工具价值和仪式价值,并用仪式支配、仪式支配指数、仪式锁定和制度空间等概念更详细地刻画了技术变迁和制度之间可能存在的抑制现象[38]。清朝末期社会对现代科学技术的“奇技淫巧”观、铁路建设时期的风水观等,都是观念落后导致技术闭锁的体现。正如莫克尔指出的那样,“任何时期的经济变化都依赖于人们相信什么,其依赖程度比大多数经济学家认为的要高。”[39] 1英国之所以成为工业革命的先行者,不仅在于它孕育了技术创新,更重要的是以霍布森、休谟和斯密为代表的启蒙思想家改变了当时的社会观念。从生产力的质变进程看,一种新的生产力对社会结构、思想观念乃至于生活方式的影响是深远而漫长的。

四、质变有何不同?

(一) 漫长的创造性破坏——生产力质变的相似性

如果通用技术及其所对应的相关部门具有历史特定性,那么由通用技术及其所对应的相关部门增长所驱动的生产力质变过程,是否存在一般性规律呢?本文认为,至少在如下两个方面,生产力的质变过程具有一致性:一是质变是一个创造性破坏的过程,但这一过程并不是短时间的突变,质变的创造性破坏过程也蕴含了新旧产业渗透、融合的可能性;二是在漫长的创造性破坏过程中,新技术系统所驱动的新部门增长,并不意味着同步对应的经济增长,而是一个复杂的波动过程。

由于熊彼特表达过,经济发展不是一个以不变速度创造经济进步的稳态过程而是跳跃式地向前发展[8] 255,并断言“你不管把多大数量的驿路马车或邮车连续叠加,也绝不能从而获得一条铁路”[8] 74和“新组合意味着对旧组合通过竞争而加以消灭”[8] 76之类的观点,因而生产力的质变普遍被视为一个跳跃式的过程,充斥着被破坏的痛苦。对这种不可避免的创造性破坏,熊彼特主张“试图无限期地维持过时的行业当然没有必要,但试图设法避免它们一下子崩溃却是必要的,也有必要努力把一场混乱——可能变为加重萧条后果的中心——变成有秩序的撤退。”[16] 155罗森博格曾言,“熊彼特的观点令经济学家习惯于认为,技术变迁就是包含有重大突破的技术变革,与以往的技术有着巨大的不连续或者断裂……但实际上,技术变迁(甚至更为重要的) 另一面是,它还是一个由熟练员工无数次较小的调整、修改、适用组成的连续流,并且在一个应用了机器技术的经济体中,一项技术的生命力会极大地体现在这项技术是否做出这些调整适应。”[14] 688

和熊彼特一样,在1930年出版的《生产和价格的长期运动》中,库兹涅茨在刻画出了平均长度为二十年左右的经济周期的同时还指出,技术创新常常能创造出全新的产业,并且生产出全新的产品。如果要得到整体经济的高增长率,成熟产业日益下降的增长率必须由与新技术相关的产业更高的增长率来补偿。在罗斯托看来,库兹涅茨大大低估了成熟产业采纳新技术的重要意义,因为成熟产业同样能够采用新技术大幅提高生产力,并且促进这些产业中出现新的产品。通过对合成材料工业、化学工业和电子产业等若干部门的历史考察,罗斯托指出,新技术在新旧部门间的流动是20世纪美国技术创新活动的一个重要特征。罗斯托的这一批评同时也说明,弗里曼和佩雷斯等对动力部门、支柱部门和引致部门的划分,也遗漏了生产力质变过程中旧部门的升级。

熊彼特和库兹涅茨的观察,是以第一次和第二次工业革命的早期产业为对象的。这一时期,不仅突破性技术有限,而且突破性技术尚未充分展开。从二战之后的经济发展历程看,熊彼特正确地指出了“新组合意味着对旧组合通过竞争而加以消灭”,但这一过程却未必是突变和跳跃的。经济史和技术史的研究都表明,即使是激进技术所推动的创造性破坏,也是一个渐进的过程。1870—1910年的四十年间,铁路成本下降绝大部分是由货车和机车设计方面的渐进改良带来的。这种渐进改良使铁路机车的有效功率增加了一倍,货车的容量增加了三倍。蒸汽机在1830年之前对劳动生产率增长的贡献很小,直到瓦特改良蒸汽机一百多年后,其对劳动生产率的贡献才开始明显地体现出来。从纽卡门到瓦特,再到柯林斯,蒸汽机从矿井抽水发展到从到水陆运输,直到成为工业部门的主要动力机,历时超过百年,其中,大部分改进是渐进积累的[39] 1。1899年,电力在工业动力中的占比仅为4. 8%,55年之后才达到84. 7%。这不仅是因为电力调配、传输技术需要完善,而且工业的动力切换需要较高的组织重构成本和经济成本[32] 628。这些技术的发展和扩散过程,不仅像Delong总结的那样,“来自用户的反馈以及机器和组织的小改动是科技史学家讲述的生产率增长故事的核心”[13],而且也表明,各种技术的渗透和组合也需要一个长期的过程。“大多数技术在面世之后都需要微调,以适应当地环境和要求,并且和劳资双方的能力相匹配。通常只有在互补技术得到完善之后,一个技术才可能实现盈利。”[39] 94由于创造性破坏的渐进性,技术革命对经济增长的影响也需要一段时间才能体现出来,市场上最早出现蒸汽机是在1712年,但到1830年英国的人均GDP增长才开始加速,尽管爱迪生在1879年就已经发明了电灯,但过了五十多年之后,美国的生产率增长才开始出现加速[32] 626。

Scherrer[40]认为,突变具有四个含义:相关性、破坏性、意外性和对变化的认识。前两者是技术指标,后两者是社会指标。相关性是新技术的波及范围,破坏性是强度,意外性和对变化的认识则因社会制度和经济水平在主体感受上有所差异。从这四个标准看,每一次生产力质变是否堪称突变,以及突变的程度,都会因技术的影响范围、破坏程度、感知过程和预判性而不同。突变并不是生产力质变的普遍特征,它不仅因技术本身的性质而异,而且存在国别、地区、城市和微观主体的差异性,对于创新中心而言,突变并不那么突然和强烈。

无论感知过程和预判性如何,在经济发生结构性变迁的过程中,真正明显且更强烈的破坏性,总是体现在Saviotti的新技术部门的内部竞争上。因为新技术部门大量涌现的初期,首先伴随着大量金融资本的狂热投资,继而产生极为激烈的内部竞争。佩雷斯强调,导入期的繁荣往往是一种镀金时代,新技术的市场前景引来了更多动物精神驱动的投资,但新技术的成熟却需要一系列互补技术的发展和完善。因此,佩雷斯认为,导入期结束之后必然会有一个伴随着泡沫破灭的重组期,大量企业会在重组期被淘汰,但留下的基础设施、产业和人才会在拓展期的黄金时代中发挥作用。20世纪90年代初的互联网泡沫时期,亦是电子商务和平台企业发展初期,在此期间,新部门从萌生到发展,一直伴随着产业集中度的逐步下降。

在漫长的创造性破坏过程中,另一个突出的破坏性效应是结构性失业。特别是在长期衰退期间,随着新技术系统的引入和旧系统吸纳就业能力的衰减,无论是传统产业的就业者还是即将进入劳动力市场的就业者,都会面临调整压力。这一阶段,也被卢桑称为“适应性结构性危机和高水平的结构性失业”并存的时期。历史上,19世纪30年代和19世纪40年代的英国,19世80年代的大多数工业化国家,20世纪20年代和30年代美国的煤炭、铁路和造船业等行业,20世纪80年代和90年代西方发达国家的汽车工业、石油工业、合成材料工业和钢铁工业都发生过严重的结构性失业。尽管存在这种调整的痛苦,但“新技术带来的扩张性推动力可能如此巨大,以至于为总体工业生产和国内总产值提供了向上的推动力。”[41]

(二) 差异化的内容与绩效——生产力质变的差异性

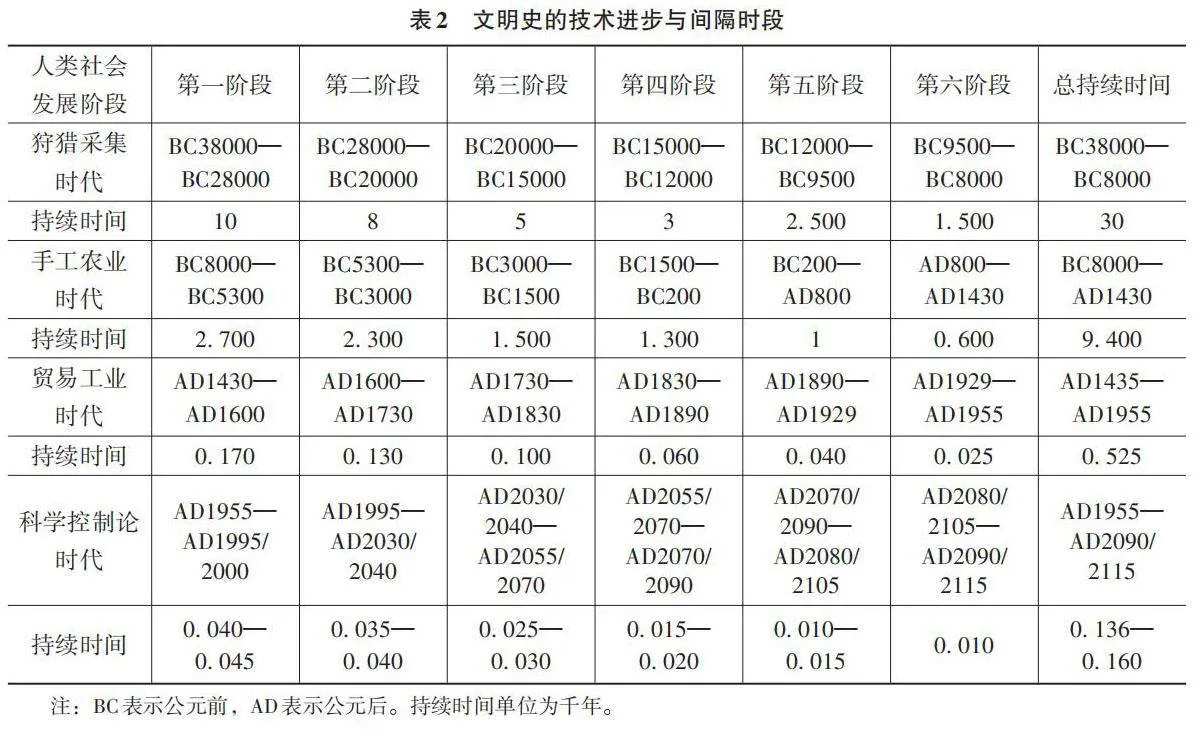

按照生产原则的不同,格里宁和科罗塔耶将人类社会的发展分为狩猎采集、手工农业、贸易工业和科学控制论四个完全不同的时代。康德拉季耶夫意义上的规律性长波在贸易工业中期阶段开始呈现出40—60年的时长节奏,但格里宁和科罗塔认为,随着技术体系的复杂化,在生产原则进入科学控制论时代之后,随着知识和技术的不断累积,质变的进程明显加快。生产力的质变速度将会大大加快。与一般的长波刻画不同的是,格里宁和科罗塔的划分是按照生产原则的阶段性变化来进行的,18世纪中期之后的阶段划分与多个版本的长波划分存在不吻合的情况。区分贸易工业和科学控制论阶段的关键差别在于,贸易工业时代的变化,尤其是工业革命之后到1955年的石油时代高峰期的变化,主要是能源体系的变化,无论是机器还是工业部门,都是尽可能“替代人手”,但进入科学控制论时代之后,革命性的变化主要就集中于通过信息技术替代人的脑力支出[42]。文明史的技术进步与间隔时段如表2所示。

格里宁和科罗塔的“质变加速”假说有其理论依据。人类征服自然和改造自然的过程,是将最少人类不可直接使用的能量转化为最多人类可用能量的过程,而信息则可视为组织和调动能量的法则[43]。作为组织和调动能量的法则,信息要获得规模化、经济化的使用,就需要标准化格式、规模化存储和智能化运算,形成生产、交换和消费过程中无所不在的规则性指令。因此,在贸易工业时代的能源集合接近极限的前提下,通过高效低廉的信息去实现提升能源的投入—产出效率,实现马克思所指出的“是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”的效率提升和范围扩展,无疑是技术革命的发展趋势。由于信息生产具有典型的初始固定成本高但边际成本递减、初始收益较低但边际报酬递增的特征,在人类进入科学控制论时代之后,以人工智能、大数据和云计算为代表的信息技术的发展进程相较贸易工业时代无疑更为迅速。此外,按照艾尔斯的“工具组合观”,技术进步是一个工具结合的过程,是已有的工具、材料等发明物的结合。在历经数次技术革命浪潮之后,人类社会所积累的知识、技术、工具和材料会带来更多的组合可能性,这也会大大加快生产力质变的速度。

由于不同时段的生产力质变的技术动力来自于不同数量、不同影响范围的激进技术群,因而无论是通过新部门的数量还是主导部门的增速去考察,历史上的生产力质变都只具有有限的参考意义,而很难作为当代生产力在特定国家、特定条件下的质变判断依据。在工业革命初期,使用机器进行生产的部门数量很有限,单纯用蒸汽机的产销量就可以确定从量到质的演变过程。但在第二次工业革命时期,情况就大不相同,内燃机、石油化工和电力技术等技术的发展不仅催生了许多新的产业部门,而且部门相互之间的协同、对传统部门的改造过程也不断深化,生产力质变的过程不仅更长,范围也更广。到第三次工业革命开始之初,更是呈现出了“我们到处都看得见计算机,就是在生产率统计方面却看不见计算机(Computers Everywhere Except In the ProductivityStatistics) ”的索洛悖论[44]。而对索洛悖论的各种解释,例如,学习成本论[45]、部门协同论[46]和服务业特殊论[47]等,也恰好说明,随着分工细化和产业体系的复杂化,通用技术不仅数量更多,新技术系统的结构也更为复杂,技术的扩散和新部门的形成、协同也需要更长的时间。

技术累积进化的内在逻辑意味着,随着技术的不断累积,不仅激进技术具有历史特定性,而且激进技术中通用技术的扩散和展开过程也因其通用对象的变化存在巨大差异。1890—2018年,美国劳动生产率(LP) 的增速随着不同的激进技术累积进化有着相当大的波动,其在20世纪80年代进入加速期,在1998年达到高峰,这与信息和通信技术(ICT) 革命密切相关。从19世纪末开始一直持续到20世纪70年代扩张的大浪潮,则与电力、内燃机和化学等领域的创新有关。20世纪70年代以来,劳动生产率的增速则明显低于战后的黄金三十年。2008年国际金融危机之后,劳动生产率增速进一步放缓。从更长的时间段看,1970年以来,劳动生产率的平均增长率一直低于1891年以来的任何其他时期[25]。

不同时代新技术系统所造就的可渗透部门的差异性,造成了生产率变化幅度和时长的不同。Crafts[48]在解释索洛悖论时,对蒸汽机、电力、计算机对英国和美国经济增长的贡献度进行了测度。结果表明,在蒸汽机和电力时代,单独就蒸汽机和电力的资本贡献度、全要素生产率贡献度乃至对经济增长的总贡献和对人均GDP增长的贡献率都并不大,但无论是蒸汽机,还是电力,对经济增长贡献的持续时间都很长。与之相反,ICT的贡献度并不低于蒸汽机和电力,但蒸汽机和电力的低贡献度却明显伴随着该时期的高增长率,ICT的高贡献度却伴随着同时期的低增长率。Crafts的研究在说明了通用技术“生产率时滞”现象普遍存在的同时,也说明了通用技术的扩散因技术本身的特性而存在差异。作为数据仅止于2000年的研究,Crafts显然无法看到ICT在之后二十余年时间里所迸发出的巨大能量。2000年以前,ICT的高贡献度之所以伴随着同时期经济的低增长率,只是说明ICT作为一种通用技术,其自身从粗糙到复杂的进程尚未完成,不仅ICT部门本身,而且其向传统部门的渗透还有待时日,这在之后的移动互联网、物联网和人工智能的发展中得到了证实。

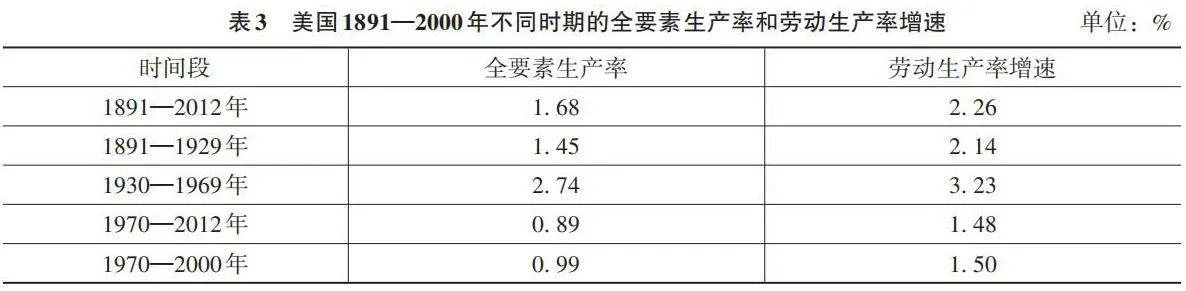

从对全要素生产率和劳动生产率的贡献看,不同的通用技术所对应时段中的全要素生产率和劳动生产率增速存在明显差异。美国1891—2000年不同时期的全要素生产率和劳动生产率增速如表3所示[25]。

这种差别意味着,不仅生产力的质变驱动是由少数部门推进的,而且不同时代的不同部门在推动生产力增长方面也具有差异性,这是三次工业革命中新技术系统贡献程度和时长不同的重要原因。随着通用技术越来越多,新技术系统越来越大的时候,单独就一个通用技术与经济增长的关系而言,两者的相关性也就越来越小。在更为复杂的经济系统中,一组通用技术与新技术系统的连续变迁和交互作用,需要更长的时间才能形成哈柏格的蘑菇型增长。随着经济体系的复杂化,生产力的质变过程往往并非一个通用技术驱动,而是多个通用技术叠加、协同的共同作用,生产力的质变过程就在生产力的量上呈现出复杂的波动。Bekar等[29]认为,通用技术可能会也可能不会引起生产率或GDP的增长,“但它们确实使未来的生产率和GDP高于没有它们时的水平,从而避免了由资本报酬递减引起的经典静态的出现。”这也就是说,生产力的质变过程不仅伴随着漫长的波动,而且作为质变动力的技术变迁与生产率的变化、与经济增速的波动幅度和持续时间,并不是简单的线性对应关系。

单独考察一个通用技术的产出变化是不全面的,不同通用技术也存在巨大区别。这意味着,无论在长期还是短期内,都不能通过宏观经济效应作出判断,即无论是从生产率增长还是从整体产出增长的角度均难以定义一个技术是否属于通用技术。Helpman和Trajtenberg[49] 把通用技术对经济增长的影响分为播种和收获两个阶段,在播种阶段,整体产出和生产率增长缓慢甚至下降,只有在收获阶段才真正开始增长。Lipsey等[50] 则进一步将通用技术的变迁分为五个阶段,第一阶段和第二阶段是通用技术的引入和培育阶段,重点在于重造结构和流程;第三阶段,通用技术获得了与之相适应的新的产业结构和制度结构,这也是新技术在生产率提升和投资方面产生最大收益的时候;但到第四阶段和第五阶段则逐步衰减,并在第五阶段被新的通用技术所替代。

不过,Brynjolfsson等[51]对信息时代通用技术的研究表明,通用技术的生产率变化并不遵守S型曲线,而是遵守J型曲线。信息时代以来,软件和计算机硬件的生产率J型曲线效应尤为显著且持续存在。这意味着,信息时代通用技术的生产率曲线在一开始并不是缓慢增长,而是有可能先下降再上升然后趋于平缓。其原因在于,大量通用技术在初始阶段需要大量的无形资本如人力资本、研发等投入的积累,但这种投入的产出在技术的早期阶段往往无法被观察和测度。这就会导致通用技术的生产率曲线呈现先下降后上升然后稳定的J型曲线。在数字经济时代,新技术的变革性越强,需要投入的学习成本、组织重构成本和研发成本也就越高,其生产率效应就越有可能在初期被低估,J型曲线也就越明显。

有理由认为,随着工业革命向智能化发展,当改变组合的重大创新不仅是机器设备,而是信息指令时,就会需要投入更多的学习成本和转型成本,越来越多的技术曲线会从传统的S型曲线向着J型曲线转换。多个新技术的J型曲线的非同步叠加,将使经济增长和生产率提升的过程更为延缓,但可渗透的传统部门数量的增多和规模的累积,也意味着这种增长的动力更为持久。因为随着技术系统的日渐复杂化,技术自增强涉及的子系统越来越多且越来越复杂,技术扩散所历经的时间也越来越长,这也就是为什么“潜在的重组越深远,技术的最初发明与其对经济和社会的全面影响之间的时滞就越长”[52]。

五、结语

当前,中国经济发展进入了新阶段,保持经济的合理增速,实现2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标,必须按照习近平总书记在2023年中央经济工作会议上指出的“要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议也进一步明确了高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,强调必须以新发展理念引领改革,塑造发展新动能新优势,要健全因地制宜发展新质生产力体制机制。

在促进新质生产力形成和发展的过程,立足创新[53],抓住当前涌现的新技术、新工具、新部门、新行业,盯住全要素生产率这一关键指标至关重要。总体而言,激进技术尤其是通用技术的突破、成熟和扩散是生产力质变的技术动力,但这并非一个一蹴而就的过程,更非一个仅仅局限于创生新部门的过程。新部门的快速发展、新旧部门的协同、渗透,对于释放技术的增长潜能至关重要,这也就意味着发展新质生产力既要聚焦于关键领域的创新,更要关注大量传统产业的智能化、绿色化发展空间。由于技术潜能的释放同时取决于一系列领域的制度匹配与调节,新质生产力的型构同样需要在生产关系乃至思想观念上进行适应性和前瞻性的变革,通过科技创新、产业创新、发展方式创新、体制机制创新和观念创新,引导和加快新质生产力的形成。在具体政策落实上,尤其需要结合国家、地区、时段的特定禀赋条件和产业基础,因地制宜地引导和促进新质生产力在第二种机会窗口上实现跨越式发展,通过一系列产业的耦合发展,形成牢固的技术生态,以巩固市场地位,提升国家竞争力。

当前,世界经济正处在新技术革命的爆发期,绿色能源、人工智能等技术迭代演进的速度大大加快,各国围绕着技术高点的竞争也极为激烈。作为一个后发工业化国家,中国在第一次和第二次工业革命中属于跟随者和模仿者。新中国成立七十多年来,中国已经顺利地实现了工业化的从无到有、从小到大,正处在由大转强的关键时刻,在新能源汽车、锂电池和光伏等领域,中国的新质生产力已经展示出对高质量发展的强劲推动力。加速新质生产力从局部形成到整体的扩散和提升,对于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,有着长远而深刻的意义。