澳門基金會四十周年系列報導(三):

2024-09-13少楓

澳門基金會(下稱:基金會)於1984年成立,並在2001年與當時另一職能相近的“澳門發展與合作基金會”合併,成為現今澳門特區政府一個以實現社會公益為目的綜合性公共基金。2024年,基金會迎來成立四十週年,在這期間,基金會經歷多次功能變化和角色轉換,始終堅守服務社會的初心,配合政府施政方針,與社會各界合力為澳門的可持續發展貢獻力量。砥礪前行四十載,基金會工作碩果累累,筆者將從不同領域社會賢達及學者的視角,探尋澳門基金會與蓮花寶地共成長、伴同行的故事。

鼓勵社服項目創新求變

過去四十年來,基金會通過發放資助或合作等方式,開展不同領域的社會性公益活動,達至政府與民間社會彼此互補、通力協作,共同提升居民福祉,推動澳門社會不斷進步,讓公共資源精準地投放到符合社會需求的項目上,增進澳門的發展動力、活力和競爭力,項目涵蓋社區關懷、敬老扶幼、幫扶弱勢各類服務。

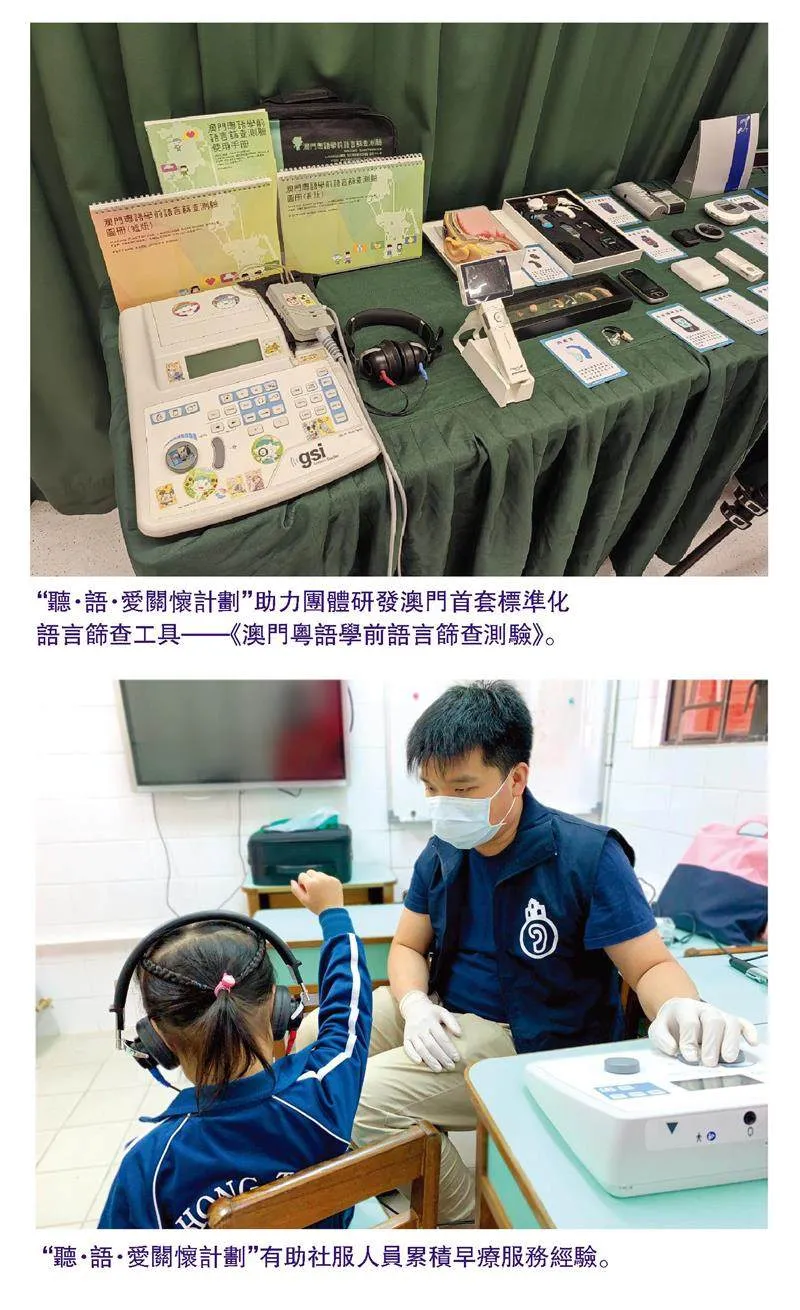

基金會由2011年起,與20多個基層社團合作向弱勢社群致送節日福包;2013年與澳門聾人協會合作開展“聽·語·愛關懷計劃”,免費為幼兒進行聽力及語言篩查,並透過“聽覺輔具支援服務”,減輕聽障人士使用聽覺輔具所帶來的經濟負擔;2014年與街坊總會合作推出“樂在晚霞─獨居長者服務計劃”,提升長者對生死教育的認識,為獨居長者提供適切支援,在更全面關顧的社區環境下安享晚年;2019年與澳門明愛合作啟動“澳門基金會明愛上落出行服務”,透過樓梯機協助居於唐樓或無法自行上落樓梯的長者或嚴重殘障人士外出就醫,同時增加他們參與社區活動的機會。此外,澳基會自2015年起開展“澳門社區工作者陝西體驗式研修計劃”,組織本地社會服務界到陝西學習研修,提高社區工作的綜合能力,為推動澳門社服工作開創新思路。

與基金會合作多年的澳門聾人協會總幹事劉雪雯說:“澳門基金會不僅是資源提供者,在開展早期療育服務的路上,基金會與我們並肩同行,鼓勵我們在服務上敢於創新。”

對 話

◇記者:2013年基金會與澳門聾人協會合作開展“聽·語·愛關懷計劃”,項目多年來促進幼兒聽力及語言發展的早療工作,如何逐步推動公眾重視聽力、語言和溝通障礙的服務?

◆劉雪雯:“聽·語·愛關懷計劃”第一階段推出時,我們已篩查出逾百宗個案,一方面反映社會有不少隱藏個案,另一方面我們思考如何給予家長信心面對,理解早期介入治療的黃金時機,我們希望以個案為本,與家長同行,直到第二及第三階段,開始有個案主動接觸我們,亦有幼稚園聯繫我們關注服務內容,因此,踏入第四階段時,篩查對象已覆蓋至幼稚園幼兒,結合各項成果,社會漸漸認識和接納早期療育。2015年起,澳門正式設立新生兒聽力篩查,每名新生兒可免費接受篩查評估,我們十分欣喜早期療育相關服務獲得政府關注和重視。

◇記者:“聽·語·愛關懷計劃”推動完善本澳聽語早療和輔具支援措施,澳門聾人協會如何透過科技手段,提升評估工具的標準化和認受性?

◆劉雪雯:語言受到地區及文化的影響,篩查時若使用其他地區的工具,未必能完全反映本澳兒童之語言狀況,故本計劃開展了澳門本地標準化語言篩查工具的編製工作,也助力了機構在語言評量工具的科研發展。2016年,我們推出澳門首套標準化語言篩查工具——《澳門粵語學前語言篩查測驗》,此工具適用於兩歲至三歲五個月大的幼兒,可由語言治療師、語言訓練教師及幼兒服務經驗的社工進行操作,經篩查後的懷疑個案可轉介作詳細評估。此工具推出之時,鄰近地區的學者亦提出可考慮以此為基礎,再重新修訂為符合當地適用版本的工具。

◇記者:基金會多次組織本澳慈善團體代表參與“中國公益慈善項目交流展示會”(下稱“慈展會”)觀摩學習,這對促進本澳公益事業可持續發展有何正面作用?

◆劉雪雯:“慈展會”是十分具規模的展覽,在成果展示、資源對接、文化傳播等方面發揮了突出作用。我們作為參展團體可說是大開眼界,不同參展單位互相交流社服方面最新資訊和發展動態外,亦有內地媒體報導訪問,發揮了各地區慈善事業的交流橋樑作用,內地同業對澳門聽語服務十分感興趣,我們也能見識到內地社服單位如何在科技應用上拓展嶄新服務模式,為我們工作注入創新思維與動力。

◇記者:基金會經常鼓勵社團朝向專業化發展,讓惠民項目不斷創新與進步,澳門聾人協會在服務創新和專業化方面如何適應社會發展,與時俱進?

◆劉雪雯:“聽·語·愛關懷計劃”走訪了本澳不同機構團體及學校等,在眾多個案跟進經驗中,我們建立了人員培訓機制,此計劃讓社服人員從零走到創新,從嘗試與累積中發揮潛能和成長,我們秉持的原則是創設平台空間造就人才專業成長,讓社會服務得以傳承。社會服務的價值不可量化,我認為,“聽·語·愛關懷計劃”的經驗讓我們機構邁向專業化,包括從篩查流程上的優化、工作標準化,以及探尋其他地區的服務如何適切應用在澳門等,我們團隊常常都記得基金會領導的勉勵:"幫得一個家庭得一個家庭,功德無量。"

助力醫療服務與時俱進

健康是澳門居民重要福祉,基金會多年來支持澳門的非公立醫療機構、醫護團體、學術單位等開展醫學知識社區普及、培訓、論壇、研究、醫學雜誌出版、購置先進醫療設備,並先後支持鏡湖醫院及科大醫院增設大型先進醫療設備,持續推進本地醫療服務達至國際水平,讓本澳居民能獲得高品質的醫療服務。

本澳非公立醫療機構中,由鏡湖醫院慈善會運作的鏡湖醫院承擔了本地逾半的醫療服務,2006年基金會參與資助興建“霍英東專科醫療大樓”,每年資助院方配置高端醫療設備,包括建立放射治療中心、腦卒中病房及重症醫學病房等,購置多項放射治療和心血管診療設備、智能康復設備及水中訓練系統等,本澳居民能以低於鄰近地區的價錢在本地接受優質醫療服務,提升疾病預防和治療的成效。2012年,基金會與鏡湖醫院慈善會合作開展《澳門地區缺血性腦卒中高危人群抽樣篩查》臨床研究,填補澳門相關醫療研究領域的空白,2014年,基金會推出第一期“護腦行動”,進一步深化和延續篩查研究成果,針對腦卒中的高危因素加以干預治療,資助有需要的病人進行治療,減輕病人治療的經濟負擔,亦透過社區活動普及大眾對腦血管疾病的認知,保持腦中風的防治意識,現已拓展至第三階段。第一及第二期“護腦行動”共篩查約1700位高危人士,並為檢驗出腦血管疾病的患者提供及時、高質量的診療。

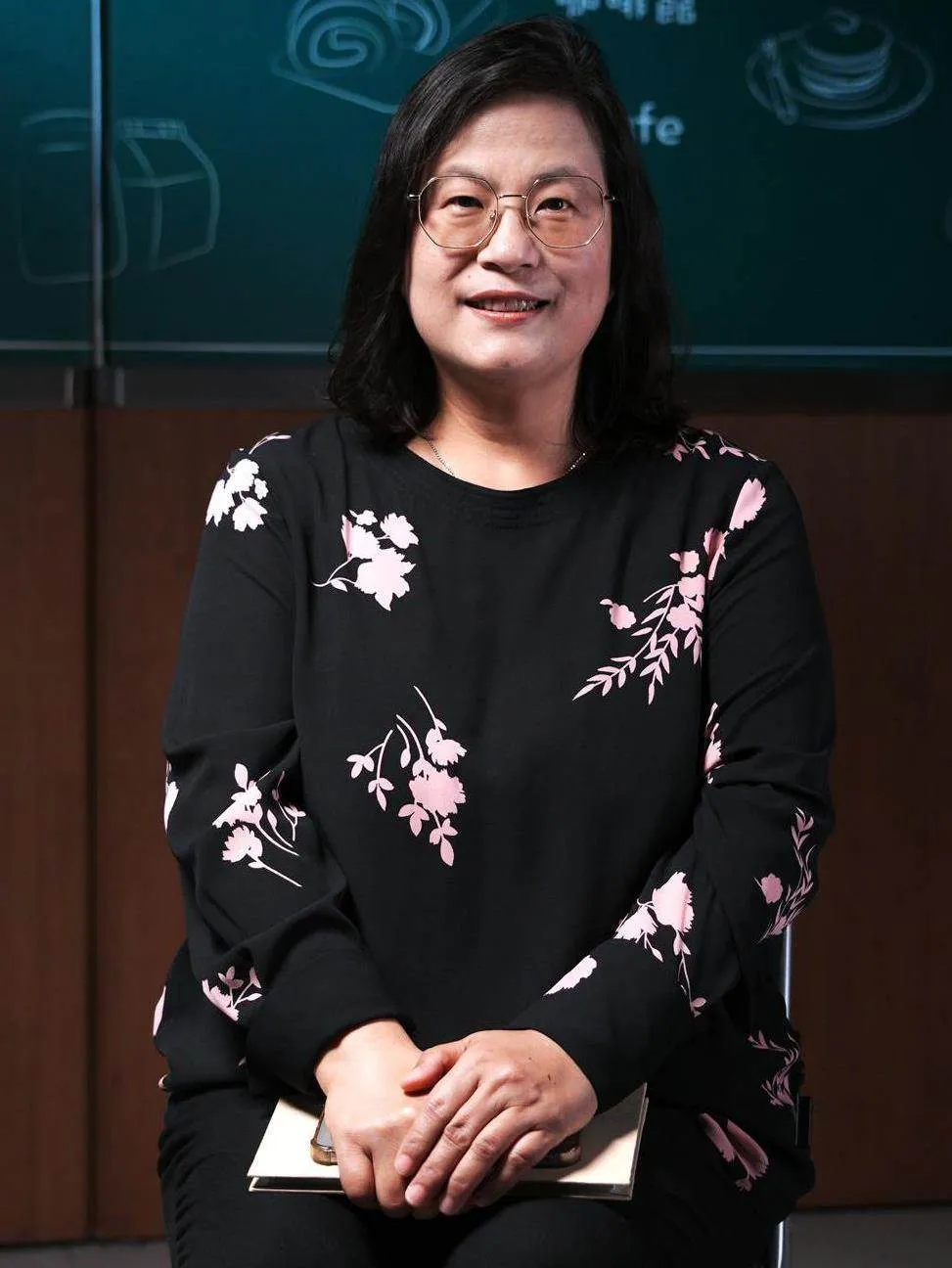

“每年我院購置醫療設備都向澳門基金會作詳盡介紹,務求令更多市民受益。我所認識的基金會,回歸後在文化、教育、經濟、政治等領域的工作做得十分出色。”澳門鏡湖醫院院長吳培娟如此說道。

對 話

◇記者:1990年代鏡湖醫院已有意設立放射治療中心,基金會的資助如何舒緩患者就醫困難?

◆吳培娟:當時不少癌症患者需要到香港或內地接受電療,療程長達一個月,每星期連續五天,每次治療數分鐘,患者舟車勞頓之餘,家人亦要放下澳門的事務陪伴前往,鏡湖慈善會認為正是時機,向基金會提出申請設立放射治療中心。醫療設備方面,澳基會對院方的幫助很大,例如早期購入的高場強磁共振機、複合式單光子電腦斷層掃描機,以至近十年購入的PET/CT(正電子及電腦雙融掃描機),癌症病人可得到及時和適切的治療,提升了存活率和生命質量。

◇記者:基金會參與資助興建的“霍英東專科醫療大樓”於2009年落成啟用,為居民提供高品質醫療服務,大樓配備高科技醫療設備及舒適就醫環境,院方當時如何推進此一重大項目?

◆吳培娟:籌建專科醫療大樓前,鏡湖醫院尚未設立專科,2002年中山大學附屬第二醫院院長張旭明來澳擔任鏡湖醫院院長,開始陸續籌備設立專科,安排本澳醫生到北京、上海等地三甲級醫院培訓,當時在國家衛計委的支持下,內地專業醫生來澳帶教授課、助診,鏡湖醫院逐步設立眼科、老人科、心臟科及內分泌科等。考慮到部分科系的患者治療後需要逗留在院內的時間較長,故專科醫療大樓在候診環境設計上盡量柔和舒適,營造放鬆的氛圍。專科的發展需要有先進醫療設備配合,方可及時和精確地救治患者,基金會在醫療設備購置上提供很大支持,亦促進了院方重症監護醫療系統(ICU、CCU 及NICU)以及眼科飛秒無刀手術等專科項目,體現了特區政府對居民生活的關顧和重視,致力令更多居民得到健康保障。

◇記者:護腦行動由2014年啟動至今,如何提升居民對相關疾病防治意識,以及為經濟困難的患者提供全面幫助?

◆吳培娟:腦卒中(腦中風)對患者以至整個家庭帶來極大影響,2014年鏡湖醫院開展的“護腦行動”在基金會的支持下,幫助超過470名尚未發病的患者及時排查出罹患腦血管疾病及腦腫瘤。項目至今已踏入第三期,昔日居民對於輕微症狀(手腳麻痺、嘴角歪斜等)不以為然,現在大眾相關意識提升,會主動提出檢查。在黃金60分鐘內,透過核磁共振及時進行檢查,有需要的病人可獲資助進行治療,以減輕其治療的經濟負擔。我們團隊亦走進社區,介紹如何預防三高(血壓、血糖、血脂),提升廣大居民對腦血管疾病的認知水平及重視,降低腦卒中的風險。鏡湖醫院的腦卒中病房團隊,由急診、神經外科、康復科及五官科等組成,陪伴患者走過康復之路,我最深刻的是腦卒中患者完成治療,終於能走路步出醫院回家時,家人滿臉感動的情景。

◇記者:老齡化社會令醫護服務面對一定挑戰,鏡湖醫院如何善用智能科技強化治療質量?

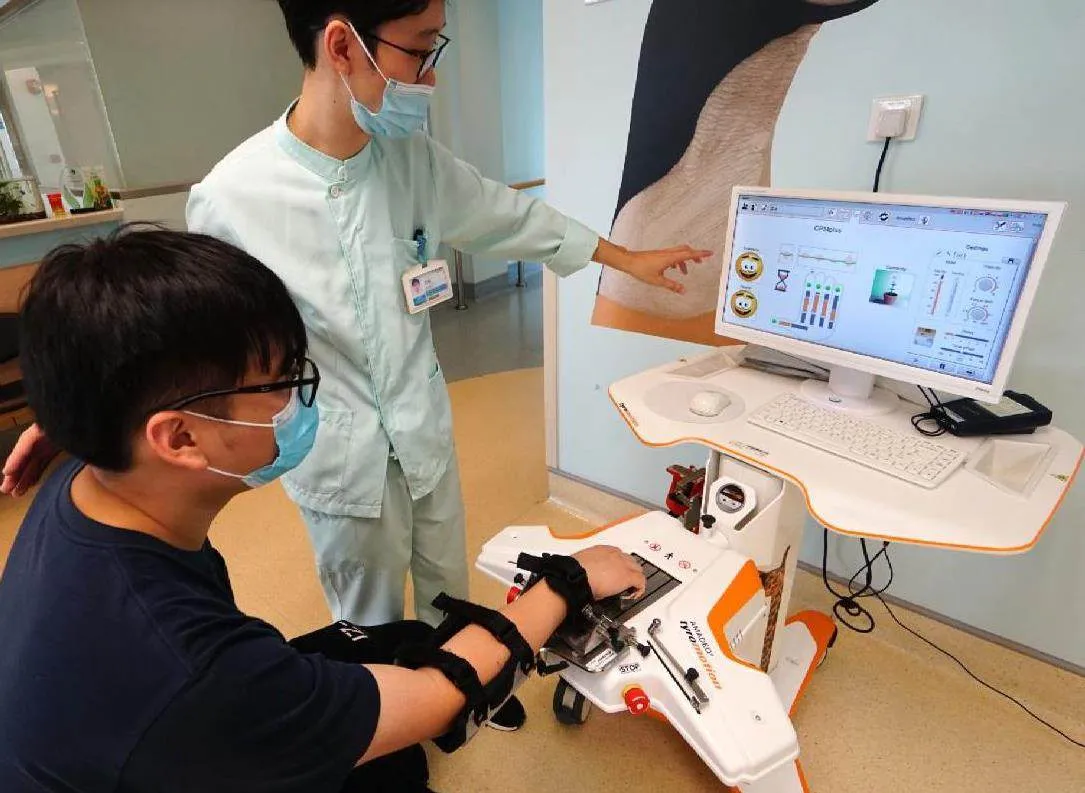

◆吳培娟:2015年起,鏡湖醫院已陸續加強老人科領域的醫護培訓及外展工作,讓醫療服務更適切高齡病患的需要。近年成立的外展隊,為經濟困難的病患提供上門診療服務,如更換尿管、胃管,並指導家屬如何為插喉的病人進行在家護理等,還有到長者院舍提供協助。在基金會的支持下,康復科近年引進多套先進的智能化康復設備,如奧地利Tyromotion上肢康復機械人及瑞士Erigo Pro下肢康復機械人等,其中Tyromotion康復機械人採用電腦化治療模式,患者可透過虛擬實境遊戲治療系統,進行趣味性的上肢功能訓練,對於柏金遜症患者的治療效果顯著。國際上智能康復設備不斷推陳出新,康復機械人的引入,使得治療過程更加精準、數據化、智能化,亦令患者能得到精準和優質的現代康復治療。