当一个人类学者与母亲“共病”

2024-09-12赵淑荷

2018年7月,台湾人类学家刘绍华和母亲接连确认罹患“世纪之症”:母亲被诊断为阿尔茨海默病初期,刘绍华患了淋巴癌。

一个家庭当中有两个人同时生病,对家人打击重大,家中混乱了相当长一段时间,“生病的人不好过,没生病的人也不好过”。

然而此后数年间,刘绍华却在与母亲“共病”的经历当中,在照护与被照护的体验当中,获得了更为丰富和富有意义的生命体会,正面的、负面的、坚固的、新生的、美妙的、创造的,“没生病的人很惊奇,生病的人更惊奇”。

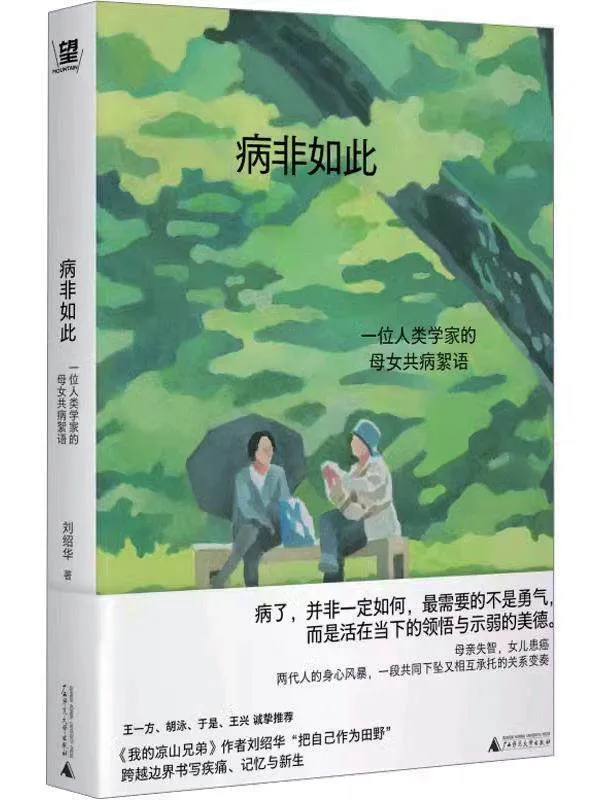

度过那段与母亲生命共同下坠的交会时间之后,刘绍华将自己的回忆和感悟,写成了《病非如此》,简体中文版于今年7月出版。

在这本书里,刘绍华记录了与母亲的关系变奏,也重思了疾病与人生的关系。书中的疾病体验,并非单纯指向某种确切的疾病甚至重症,而是每个人生活当中都有可能出现的困顿和艰难,关乎我们如何在困境中重寻生活的意义感,直至能够坦诚无畏地与自己对话。照护与被照护,也不一定出现在疾病的语境当中,而是每个人对他人的接纳、共情、理解。

8月,南风窗联系到刘绍华。采访安排在20时,刘绍华刚刚结束了一天的工作,但听起来并不疲倦,依然很有活力。此时已经是她康复的第六年,她笑着说,如果我不主动讲,没有人看得出我生过病。她说起话来有一点绵柔的台湾腔,却又坚定,不乏机锋。她小心沉吟,为自己的表达寻求最准确的词句,话语之间有坚硬的逻辑,也有温柔的慈悲。

令我印象深刻的是,经历过这一切的刘绍华说,她到现在对她的新生活都非常满意,心满意足。

人到中年,经历病痛,却接近了生命的圆融,何以如此?以下是记者根据刘绍华的讲述和书中内容所做的重整。

意义的青黄不接

我其实算很幸运,淋巴癌可以说是重症里的轻症,而且我发现的时候还很早期,所以住院的时候医生都不怎么来管我的,他们总是有更紧急的病人要看管。真正困难的时期,只有治疗的那半年。当时我很多不舒服的感觉其实都不是疾病本身带来的,是治疗带来的。

用化疗的办法杀死癌细胞,也会带来副作用,这个过程病人的免疫力会下降,心情也在承受着压力。治疗结束之后,一个月内,我就很明显地感觉到我的身体在恢复,这个阶段我称为康复期。

所以我有两个阶段需要跟自己相处,一个是我怎么接纳困难期的自己,一个是康复之后我怎么去跟自己相处。

在生病的时候,我大概有一两个月的时间心情低落,失去了意义感,我称之为“意义的青黄不接”。那是我最困难的时候,心理上极度困顿,当然身体也被折腾,但是你知道医学在进步,你可以仰赖它,身体会慢慢好起来,可是心理问题只能靠自己来调整。

作为一个人类学者,我的生活可以说是上山下海,不管是做研究还是在社会上的参与、跟别人的互动,我一直都觉得自己的生活很有意义。但是生病让我体力衰弱,治疗让我的社会关系暂时缩窄,参与社会的程度大为降低。这个时候我的生活似乎无所凭依,内心出现虚无感,有朋友说我,差不多是处在一种类似于“突然被迫提前退休”的状态里。

寻求意义的媒介或者说管道,在我治疗期间,出现了断裂。重视公共性的自己,太熟悉跳脱自我、与庞大世界联结的感受和意义,却不知道怎样建立直接的身体感受,真正与自己独处。

如果生命的意义是建立在我原本以为的意义感上的话,一旦原先的那种可能性被剥夺,我接下来的生命意义要从何而来呢?

如果生命的意义是建立在我原本以为的意义感上的话,一旦原先的那种可能性被剥夺,我接下来的生命意义要从何而来呢?在我没有办法现身实体地跟世界对话的时候,我能够因为只跟自己对话而依然心满意足吗?这个时候,我感到我过去对意义的理解是单调而不周全的,而新的意义感还没建立起来,所以我会说,那时自己走进了青黄不接的阶段。

这种孤独和困顿,在每个人生活的各个阶段都有可能出现,生病给了我一个相对极端的情况,去思考人应该如何在困境中安顿身心。假如没有生病,我可能要到很晚的时候才会想到这件事,但我生病的时候刚好在中年,等于在人生的中场做了一个调整。

这个调整一开始是被迫进行,我开始学着去做一个病人。其实,我们在生活中真的很缺乏认识病人处境的生命教育,我们往往不知道病人在经历什么,也不知道自己在面对疾病的时候应当如何自处。

病人的意思就是正在生病与接受治疗的人,需要休息,需要放下,需要脱离,需要关注自己。

对病人来说,时时刻刻的牵挂、瞻前顾后的恐惧,往往要比病痛本身更耗费心神。为此,病人不得不练习一种活在当下的功夫。然而这个时候,我才发现,这是我相当欠缺的生存技能。在生命的轻与重之间,我过去很擅长分析它们的概念,却拙于交由身体去感受那些以身心灵触动为主的、不靠言说分析的感知意义。

活在当下是很多人都懂的话啊,可是做到很难,甚至我想,很多人也没有真的弄懂过。我以前也一直以为我懂,但是到生病之后,我必须跟一个悬置状态的自己对话的时候,我才发现以前没真懂这件事。

我开始放下那些费尽心神的书和电影,转而多去看些漫画和动画。我当时很喜欢看一个日本卡通,叫《银之匙》,讲日本北海道一所畜牧高中的故事。漫画和卡通都可以以一种很“轻”的形式来承载深刻的、“重”的内容,对当时在病中煎熬的我来说,是一种非常有益的平衡。运动、养绿植、画画、写书法、玩乐器、跳舞,这些重返身体直觉的活动,对我来说都会起到心灵解脱的效果。

因为在化疗期间,病人的免疫力是很低的,所以每餐饭都要用开水烫餐具,要保持生活环境洁净,能接触的人也很有限。康复后有一次我去跟大家一起上瑜伽课,整个侧脸都趴在地上,那一刻我感到自己的生活在恢复,我可以重新跟人们在一起了,可以不怕脏地在地上滚,有一种好强烈的幸福感。

我是一个医疗人类学者,一直都在研究疫病。对概念和理论的熟知,让我一直都很清楚自己的处境,但反而因此,我可能比很多的病人还多吃了一点苦。有些病友会跟我说,傻傻过日子就好,管什么意义不意义。但是对我来说,辨认自己的位置、厘清我与世界的关系、思考自己应该如何与世界产生关系,这些问题对我而言都是直觉反应。我一直知道自己“怎么了”,只是无能为力,但话又说回来,我也很清楚我为什么无能为力。

但是,人类学的经验对我来说也并不是完完全全没有正面意义,因为我一直没有停止思考,所以在治疗的末期,身体即将恢复活力的时候,我可以立刻展开一种新的生活,因为我已经在心里排演很多次了。我的康复之路非常顺利,至今为止,我对自己都还是很满意,我很喜欢自己现在的生活。

与母亲的关系变奏

一般医疗意义上的“共病”,其实意指并发症,即与原发疾病同时存在或伴随并发的一种或多种疾病,包括生理的和心理的疾病。我借助这个概念来描述我和母亲同时生病,“母女共病”,指的便是我与母亲先后确诊、家人同时面临两种重大疾病照护的处境。对一个家庭生命共同体而言,这种处境也俨然身心疾病并发症。

虽然我们罹患的都是世纪之症,但是癌症有可能治愈康复或者成为慢性病,我有理由对治疗充满希望。然而,挑战母亲的是与老化密切相关的脑部退化性疾病,她不会好起来了,这无疑是一种看不见希望的下坠状态。

我们处境不同,但曾共同处在一段被打趴在地的交集当中,彼此理解,相互扶持。与母亲共病,却成为我在青春期之后,跟母亲关系最好的一段时间。

我常刻意向她请教她擅长的技艺,像是煮饭、运动、穿衣、家务等,让她笑话我、数落我、指点我。让她展现自己熟习的技能,能够帮助生病后的母亲维持自信。

疾病会带来人际关系的变化。然而,除了断裂外,也有修复和新生的可能。医疗人类学家凯博文教授照护罹患阿尔茨海默病的妻子十多年后,感想大致总结如下:“人需要照顾他人,才能成为一个完整的人。”

这样的一种关系变奏,给我们的生命都带来了一些好的东西。其实,不仅我跟我母亲的关系变好,我觉得生病之后,我跟整个世界的关系都变得更好了。当然其中会有一个代价是,我们都生病了。但生老病死本来就是人生当中必然存在的东西,要说它是额外的代价,我想也未必。

青春期之后,我是家里最不走寻常路的那个幺女。在我妈的形容里,我是一个读很多书的人,读很多书的女性跟不爱读书的女性,在思考和对生活重量的分配上,可能会是截然不同的生活形态,所以我们常常有不能相互理解的地方。过去我会觉得,我跟父亲比较能对话,跟母亲则不行;我会觉得母亲不善于做理性思考,这跟我有很大差别。

我母亲身上有很多感性的、直接的能力,以前对我来说可能有一点理所当然,那就像是生活中我可以享受的一种好处,但是当我们都生病之后,我对这些能力的感受就不太一样了。

我常刻意向她请教她擅长的技艺,像是煮饭、运动、穿衣、家务等,让她笑话我、数落我、指点我。让她展现自己熟习的技能,能够帮助生病后的母亲维持自信。母亲生病之前是健身达人,喜欢瑜伽和游泳,我也会主动跟她聊起做运动的感觉,她马上会示范动作给我看。

上个周末,因为天气太热,我们全家就决定带她去游泳。一开始我们很怕她会在水里呛到,但是当我把她带到游泳池边,把泳帽交给她,她一下就把泳帽戴得很好。要知道我母亲现在只是穿衣服的话都不一定能够自己穿好了,而戴泳帽还没有戴一般的帽子容易,尤其有头发的人。可我母亲就是很熟练地穿戴好了自己的装备。接过泳镜,她还会像以前一样,把泳镜拿到水里去沾一沾,去掉雾气,戴到头上,还用手指头弹一弹泳镜的镜片,完全都是本能动作。

戴好泳镜,我母亲就滑下水,蛙式,狗刨式,她可以很自然地切换。虽然她大脑的记忆已经出现混乱和残缺,但是身体的记忆还在带领她——做熟悉的事、在安全的领域,会跟周围的人事物重新建立良好的连接。

当我决定去往学术之路的时候,其实生活中有很多东西被我放下了,跟母亲一同面对病痛也一同面对生活,让我意识到那些被一个学者忽略的东西,其实都很重要。过去我可能只是在过日子,但是我不知道可以更兴味盎然地过日子,当我更注重生活中那些具体真实的细节时,我跟母亲可以交谈的话题就多了起来。我比以前更能理解她,欣赏她,佩服她。

其实有时候,生命就像在画一个圆,可能过去我一直在画一个半圆,而现在我会去探索另一个半圆,当两种意义感同时发掘,我会觉得,身心智灵俱足。

照护他人也是在完整自己

你问我怎么从社会面来看老龄化?

我想说的是,我们有没有做好准备,与一个庞大数目的、处于弱势的群体共同生存呢?有兴趣了解这个议题的朋友,可以先想一件事:我们应不应该把衰老失智理解成一个绝对负面的事情?

当然,身体老化、年老失智确实是一种艰难处境,但是从社会的角度来看,它其实是我们社会在追求长寿的过程中一个尚未处理好的问题。以前失智的问题不严重,是因为我们活得不够老,过去的社会不够长寿,但是我们现在发现,只要你活得足够长,你的大脑就一定会出问题。

我们现在偶尔会看到,一些六七十岁的女明星可能要比很多年轻人还要漂亮,美容技术帮助她们对抗了老化、斑点、皱纹。我能够从癌症当中康复,是因为有相应的技术让癌症不再是“绝症”。还有一些医学进展解决了我们骨骼的问题、牙齿的问题、眼睛的问题,可能过去的人到40岁,牙齿就不行了,但是现在在身体层面,我们会觉得自己还没那么老。那么大脑可能就是我们在医学上的“最后一里路”。从这个角度说,阿尔茨海默病是人类追求长寿大梦的路上必经的代价。

身体老化、年老失智确实是一种艰难处境,但是从社会的角度来看,它其实是我们社会在追求长寿的过程中一个尚未处理好的问题。

如果我们不想要这个代价,有两种选择,一种是我们的医药快速攻克这“最后一里路”的堡垒,另一种办法是我们干脆不要活得那么老,我们的大脑就不会退化到失智的程度。

那么,我们的社会愿意不要活到那么老吗?我们愿意减短寿命吗?

老龄化社会,换一种理解,其实是一个人人都有机会高寿的社会。既然长寿是我们想要的,那老龄化就不是一个绝对的恶。阿尔茨海默病是社会进步的一种代价,应该全社会来共同承担,因为这是人类集体努力的方向。

老病死苦看似日常生活中的非常事件,其实正是寻常的人生光景。而且,随着医疗进步、整体寿命延长,老病死苦都可能成为延长赛,但多数人则是对此显得无知或盲目以对。我们的家庭教育和学校教育里面,实在是非常缺少生命哲学,以及照护的灵魂和伦理探索,然而认识老病死苦的生命伦理与合宜应对之道,该是日常教育的一部分,而非只有专业助人者才需要理解的事。

在康复期,我这样定义自己与身体的新旧关系:以前年轻有活力的我,似乎把身体当成工具,即使有运动,也是以锻炼为主要目的,喂饱它、清洁它、检查它、修复它,却并未真的学会如何保养它、安抚它、欣赏它、平等对待它,以它自身为目的。

如今的我,把身体当成小孩。小孩绝不该成为工具,而最需耐心与照护。这个隐喻,不仅适用于我与自己身体的新关系,也适用于母亲和她自己、我们与母亲之间的新照护关系。

如今我看着母亲,常常觉得她仿佛一团毛茸茸的宠物,自我收敛得像个孩子一样;同时,母亲的感知又宛如安居植物的根系,默默地五感全开,与亲人的连接不靠表面的言语和理解彰显,内里却绵密扎实,因而得以让自己稳当安顿于每个当下,度过晚年的生命冲击。

因着母亲和我各自独行又并行的这段疾病历程,我最落地的体会是,生命最好的安排并非英雄化的高昂,并非对抗在康健与病弱之间的黑白界线。

更可能的美好安排是,在尽力付出、珍惜、安顿、坚持、超越的正直良善中,接纳困顿与归零的时刻,学习对生命示弱,将克服苦痛与病弱的绝对企图,转化为体验探索和疗愈的意愿,或许如此方能习得放下的能力与安心自在。