案例七:段某某职务侵占再审改判无罪案

2024-09-11李文军

【案件基本情况】

1994年5月,被告人段某某受A公司委托担任其全资下属B公司与C公司合作投资设立的D公司董事长、总经理。1995年1月6日,B公司因资金问题无力继续开发涉案项目,与段某某签订协议,约定将B公司在D公司的全部股份转让给段某某开办的E公司,E公司全额支付B公司已支付的土地使用权出让金及股权转让金共计600万美元,将D公司更名为F公司。由于涉案地块的土地使用权出让合同约定需完成总面积60%以上建筑工程量后方可转让,协议签订后,涉案股权未履行变更登记手续,且B公司未再派员参与管理和继续投资。段某某先后设立多家企业为建设涉案项目进行融资,并陆续向B公司付款1600万元人民币。至1997年上半年,涉案项目已达转让条件。1997年9月,段某某根据B公司原董事长刘某某的授权,代其签署相关文件,将F公司股权变更登记至段某某开办的公司名下。

一审人民法院以贪污罪判处被告人段某某死缓,并追缴违法所得。段某某上诉后,二审人民法院以职务侵占罪改判段某某有期徒刑14年,并追缴违法所得。段某某提出申诉,并提交1995年1月6日其与B公司签订的股权转让协议等新证据。最高人民法院经审查,指令广东省高级人民法院再审。

广东省高级人民法院再审认为,1995年1月6日股权转让协议客观真实,能够证实B公司已将涉案项目股权转让给段某某开办的公司。段某某处分涉案项目,既不属于恶意侵占国有资产,也不是非法侵占公司资产,而是依法行使股东权的行为。据此,该院作出再审判决,于2023年3月31日宣告段某某无罪。

【专家评析】

在全面推进依法治国进程中,必须坚定地保障和促进社会公平正义,并将这一崇高的价值追求融入立法、执法、司法、守法的每一个环节。司法是法治严密链条中的重要环节,法官对案件的裁决具有终局性。诉讼参与人权利的保障和案件纠纷的化解,皆依赖于法官的公正裁决。公正司法是国家推进法治建设不可或缺的组成部分,是维系社会公平正义和捍卫公民权利的最后屏障,担负着解决案件纠纷和维护社会稳定的重大使命。实事求是、有错必纠的公正司法理念是人民法院在审判监督工作中的具体要求,是司法机关开展审判监督工作应遵循的重要法律原则。《国家人权行动计划 (2021—2025年)》在“强化产权司法执法保护”部分特别指出,要“依法平等保护国有、民营、外资等各种所有制企业产权。依法保护企业家的财产权和创新收益……推动涉企冤错案件依法甄别纠正常态化机制化。积极探索中国特色现代企业规制司法制度。”〔 1 〕 这充分展现了党和政府对所有市场参与主体权利平等保护的立场,建立对涉企冤假错案的审查监督形成常态化工作机制,有助于提振民营企业和企业家的信心并且激发民营企业经济的活力。

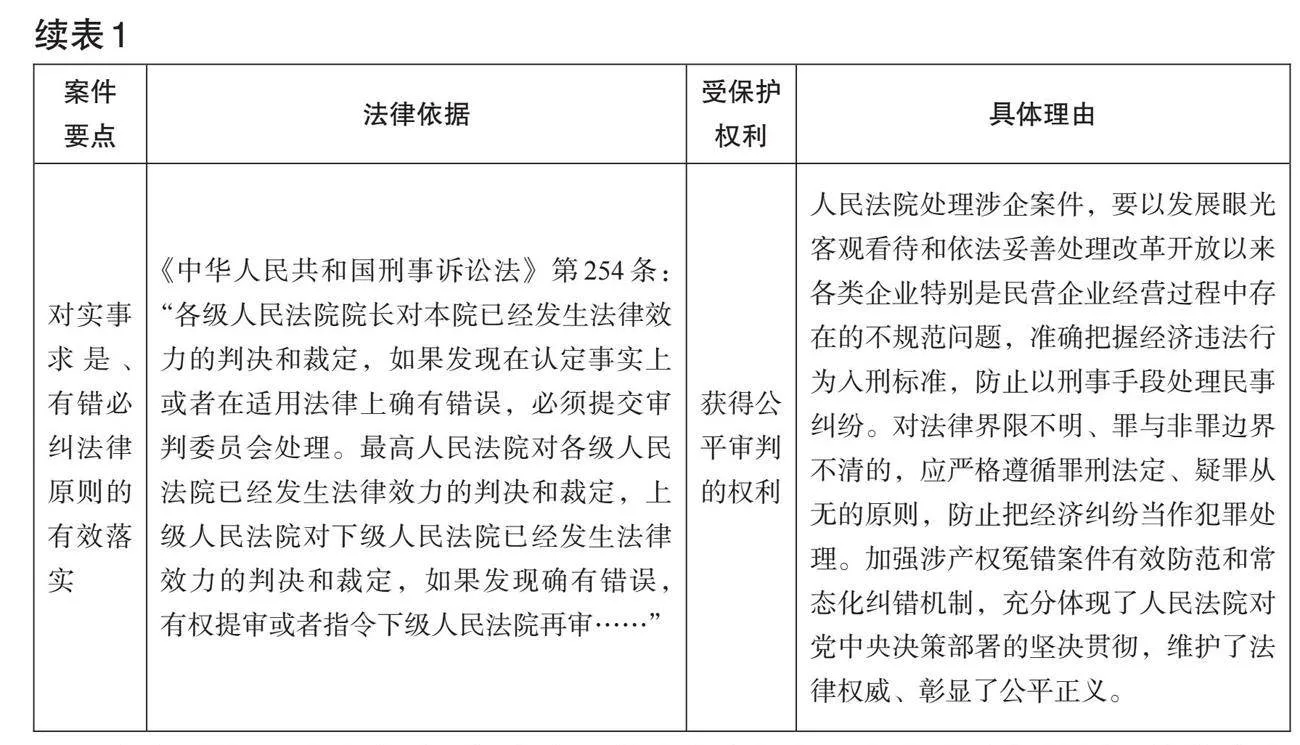

段某某再审无罪的职务侵占案发生在国有企业与民营企业股权转让过程中,原判未认定涉案企业股权已经有效转让的事实,从而认定段某某处分涉案项目的行为构成职务侵占罪。经最高人民法院指令再审,再审人民法院认定涉案企业股权已依法转让,段某某处分涉案项目是行使股东权利的行为,不属于职务侵占,从而宣告无罪。纠正冤假错案是人民法院审判监督业务的核心功能,对各级司法机关和办案人员都有非常深刻的教育意义和警示作用。既表明党和政府对公正司法的高度重视,也回应了人民群众对公正司法的热切期盼。本案的人权司法保障主要涉及市场主体的平等法律地位和发展权利、财产权利受到法律平等保护、获得公平审判的权利等。详情见表1。

本案还凸显了通过司法保障涉民营企业产权和企业家合法权益所面临的诸多挑战。公正是法治的生命线,司法公正对社会公正具有重要引领作用,司法不公对社会公正具有致命破坏作用。程序公正强调在司法流程中严格遵循法律程序,致力于实现审判的平等性、透明性和公开性,确保司法活动的规范性;实体公正则聚焦于司法审判过程和结果所体现的公正性,确保判决结果符合当事人的法律权利与义务,实现实质上的正义。这两者紧密相连、彼此依存、相互影响,共同构成了司法公正不可或缺的两个方面。随着信息社会的兴起与发展,特别是互联网中交互性新媒体的出现与发展,社会对冤假错案的关注与讨论越来越多,对程序公正的讨论也越来越热烈。程序公正作为一种看得见的正义,对犯罪嫌疑人、被告人人格尊严的维护,诉讼运行程序和结果的民主公开,以及裁判者的终局性作用方面,都具有非常重要的意义。侦查、审查起诉、审判程序中三机关适用相应的诉讼程序公正与否,成为衡量一个国家法治文明和司法公正指数的重要参考。

程序公正在诉讼中之所以具有如此顽强和旺盛的生命力,并受到社会公众的强烈关注和认可,非常关键的因素是程序公正具有限制权力和保障权利的作用。程序公正要求明确刑事诉讼参与主体的角色定位,并以此来制约权力行使者的恣意行为,以达到保护公民权利和限制滥用国家公权力的目的。我国发生的系列冤假错案,多数与办案人员没有严格遵守刑事诉讼程序有关。虽然《刑事诉讼法》和司法解释规定司法机关在证据不足以证明被告人有罪时,在侦查阶段应撤销案件,在审查起诉阶段应不予以起诉,在审判阶段人民法院应判决被告人无罪,但现实中有的司法机关基于各种考虑,支持公诉机关指控被告人的犯罪事实而勉强下判,在定罪量刑上作相应的降格处理,疑罪从无的法律原则并未得到充分贯彻。显然,推动涉企冤错案件依法甄别纠正常态化机制,最重要的是构建符合刑事诉讼制度运行规律的案件办理机制。从冤假错案每每曝光之后,社会各界对中国刑事诉讼制度的深刻反思评论与改革展望可知,程序公正观念在中国已经逐渐深入人心,程序公正的重要性已达成社会共识。

当前,我国正在深入推进以审判为中心和庭审实质化的刑事诉讼制度改革,这有助于实现程序正义、防止冤假错案生成和推动刑事诉讼程序的现代转型。事实上,人民法院应该是把守司法公正的最后一道关口,庭审应该是刑事诉讼中具有决定性的关键环节,但现实中因受各种因素影响,部分案件中,法官对刑事案件的独立审判权一定程度上被虚置、庭审“走过场”的形式化成分较重。因此,司法人员必须始终坚持把对人民的权利保障作为开展工作的出发点和落脚点,既要注重发现案件事实的真相,也要牢固树立人权保障优先的程序公正观念,严格规范公权力的运行,切实维护诉讼参与人的合法权利。一方面,要在党的统一领导下,按照权责统一、公开公正、权力制约、尊重程序的要求,推进以审判为中心的改革,从健全司法权力运行机制、确保依法独立公正行使审判权、完善人权司法保障制度三个方面,着力破解机制性、体制性、保障性障碍,不断提高司法公信力;另一方面,要推进庭审实质化改革,确保诉讼证据质证在法庭、案件事实查明在法庭、辩诉意见发表在法庭、裁判理由形成在法庭,使被追诉人的定罪量刑在审判阶段而不是在侦查阶段、审查起诉阶段或其他环节解决。

(责任编辑:尚海明)

杂志排行

人权法学的其它文章

- Press Rhetoric on Women’s Human Rights Protection in the Early Period after the Founding of People’s Republic of China: A Case Study on the Publicity of the Marriage Law of 1950 in Chongqing Daily

- European Judicial Practices for Protecting Freedom of Expression of Platform Users

- Multilevel Constitutionalism in Europe: The Relationship among National Constitution

- Innovation and Optimization of Public Security Administration Punishment Procedures from the Perspective of Human Rights Protection

- Challenges and Responses to the Disclosure of Privacy- Related Administrative Penalty Decisions

- The Connotation and Guarantee Measures of Socialist Rule of Law on the Right to Rest and Leisure