一封“血书”的真假之辨

2024-09-02龚燕杰田正超王灵沚

2023年10月,重庆红岩革命历史文化中心(重庆红岩革命历史博物馆)组织了年度藏品鉴定评级工作会。会议期间,文物鉴定专家对藏品“1949年渣滓洞烈士留下的血书”的来历产生了疑问,同时认为该“血书”可能并非用鲜血所写,要求红岩博物馆进行考证。会后,笔者联系并走访了相关当事人和工作人员,进行严谨考证,揭开了一段尘封已久的往事。

初探馆藏档案

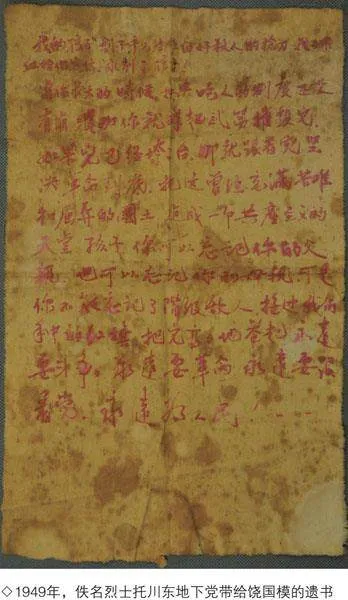

这封“血书”写在普通棉布上,笔者对其内容整理如下:

我的孩子,刽子手已经准备好杀人的枪刀。我在用血给你写信,永别了孩子!

当你长大的时候,如果吃人的制度还没有崩溃,那你就举起武器摧毁它。如果它已经垮了台,那就跟着党坚决革命到底。把这曾经充满苦难和屈辱的国土,造成一个共产主义的天堂。孩子,你可以忘记你的父亲,也可以忘记你的母亲,可是你不能忘记了阶级敌人,接过我们手中的红旗,把它高高地举起,永远要斗争,永远要革命,永远要跟着党,永远为人民!

全文情真意切、感人至深,彰显了无比坚定的革命意志与理想,寄托了革命先烈对后人的殷切期许。

笔者查证了红岩博物馆的藏品档案,确认“血书”的捐赠者为“红岩房东”饶国模之女夏静(已去世)。该档案详细记录为:

“血书”是当年渣滓洞监狱一烈士服刑前写给自己孩子的,这孩子后来由一农民带出,血书可能是附在孩子身上或其他什么地方。该孩子由饶国模抚养过,故此血书就到了饶国模手中。(19)60年饶去世后,夏静之女(夏丹霞)在一旧衣包袱中发现,因生前未曾听饶谈过此子,“血书”的作者、来历之详细情况不得而知……

注:上述情况仅为夏静口述,翔实与否,有待查证。

文物搜集者:廖隆富(已去世)、刘立群(已退休)

1979.10.18

走访相关人士

根据档案线索,笔者联系到当年的记录人、原红岩博物馆文博研究馆员刘立群。他表示,由于时间久远,且藏品主要征集负责人廖隆富已去世,具体情况已记不太清。但他认为,“血书”自1979年入馆以来多次未被纳入文物鉴定评级,最主要的原因是“血书”可能并不是用鲜血所写。

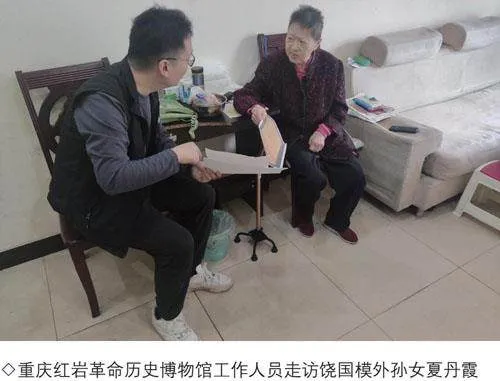

笔者随即走访了夏丹霞。夏丹霞看过档案记录后表示,档案记录有误,遗孤和“血书”是两件事,可能当年被母亲混为一谈了。

夏丹霞首先回忆了档案中遗孤的情况。1943年,饶国模抚养过一个从歌乐山送来的小女孩。据说她的父母被囚于歌乐山,后被特务枪杀。小女孩姓孙,当时1岁出头,与夏丹霞同龄。刚到饶国模处时,她衣物破旧,并未携带“血书”。饶国模给她和夏丹霞各自买了新衣服。饶国模将她抚养到10岁左右,后经党组织查找,把她送到上海亲人处,此后再无联系。

接着,夏丹霞回忆了“血书”的情况。她说:“重庆解放前,外婆一家受到国民党当局严密监视,家人们从未见过这封‘血书’。大约1960年,外婆去世前将包裹‘血书’的衬衣拿了出来,说‘血书’是临近解放时,川东地下党送到她手上的,写信的人已经牺牲,是位烈士。但是,外婆没有提及烈士姓名及其他细节。所以,‘血书’并不一定是牺牲在渣滓洞、白公馆的烈士所写。另外,‘血书’缝藏在衬衣背部,是我将其取出的。”

最后,关于“血书”上的字迹,夏丹霞认为,可能是用红色墨水或颜料所写。

来历基本明确

近日,红岩博物馆文物保护修复团队对“血书”字迹进行了鉴定,指出其内容不是鲜血所写,而是用红色墨水或颜料。理由有两点。首先,书信字迹有明显笔锋,推测是用毛笔书写,而非咬破手指所写。其次,血渍经过长时间风干后,会呈现暗红或暗黑色,而书信字迹目前却呈现玫红色,且呈墨水或颜料遇水或受潮后的晕开状。

结合口述历史和科技鉴定两方面的考证,“血书”的来历基本明确。这封“血书”并非由渣滓洞烈士遗孤随身附带,而是佚名烈士托川东地下党员带出,再由后者交给饶国模保存。由此,这件藏品应更名为“1949年佚名烈士托川东地下党带给饶国模的遗书”。

尽管“血书”的书写者已无法确定,但其背后的故事与传递的革命精神,将继续教育和鼓舞后人。

作者单位:重庆红岩革命历史博物馆

编辑/王尧