国际城市住房系统减碳经验及其中国镜鉴

2024-08-21龙金桥庄立圆麦克莱兰·邓肯

摘要:住房系统与气候变化密切相关。住房政策通常关注住房社会目标的实现,忽略了住房系统所带来的环境影响。以国际视角为基础,本文对住房与碳排放之间的关系进行了研究,构建了二者之间的理论框架,阐述了住房对碳排放的影响及其机理,同时说明了碳排放引起的气候变化对住房系统的影响。本文认为,在建设、维护、改善和使用住房资本时所涉及的活动和属性对碳排放起着主要推动作用,气候变化对住房系统特别是其质量、价格、运行成本及社会分层有重要影响。针对当前住房系统存在的问题,本文提出政策建议:住房、规划、交通和环境部门应加强协同,并在各级政府间和非政府间扩大合作;加强新建住宅技术创新,对存量住房进行节能改造,提升“住房服务”能源效率;注重社会公平和环境正义,确保住房系统分层过程不会导致新的不公平的地理格局产生。

关键词: 住房系统;碳排放;住房活动;递归关系;碳排放双控

【中图分类号】 F126.1;TU984 DOI:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.04.011

引言

在人类居住系统中,住宅是生活环境中最广泛的组成部分[1]。人类的生态足迹始终与住房相关:住宅内的供水、污水处理和供暖系统直接影响了早期城市居民区周围的水和空气质量;亚洲、拉丁美洲和非洲早期城市化的遗存信息表明,在诸如希腊和罗马等较发达城邦,其城市聚落已引入住宅区内部的分区体系,将与噪声、火灾隐患、烟雾和有害气味溢出相关的土地用途与市民住宅分隔开;19世纪,随着城市不断发展,煤炭等化石燃料的大规模开发和利用推动了工业化进程和经济增长,与此同时,拥有更多资源的家庭为远离污染水源、有害气体以及雾霾污染支付了高昂的费用,搬入位于上游的社区,使得位于上游的社区因此迅速产生溢价,而下游地区则被认为不利于人类健康。局部地区环境质量的巨大差异加速了城市中高收入家庭和低收入家庭的居住隔离。城市环境的建设过程导致物质资本侵入自然生态系统,不可避免地破坏了自然资本。用建筑结构取代自然资本,对自然资本存量、居民获取自然资本和生态系统服务的能力以及生物多样性具有重要影响。同时,通过吸收、辐射和“热岛”效应,这一过程也对当地和全球气候产生了影响[2]。住房在塑造自然资本的使用、影响生物多样性,以及影响空气和水的质量方面作用巨大,对社区和城市的环境质量和便利性也产生着深远的影响。

直到20世纪70年代,人们才开始意识到来自特定区域的烟雾污染会突破地理范围的限制,导致其他地区和国家出现酸雨。固体废物和水污染也对大范围的海洋系统产生了负面影响。许多国家陆续建立起国家和省级层面的环境部门,致力于解决与废物污染、水污染、空气污染和噪声污染相关的问题。不少环境问题在进入21世纪之前已经得到改善,大多数经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, 以下简称OECD)国家的污染水平大幅降低,碳氟化合物引起的臭氧层侵蚀问题也得到基本解决。

在取得这些进展的同时,人们也意识到了更为复杂的环境挑战,其中最为显著的是温室气体排放量不断增加所造成的累积性损害。人类活动产生的二氧化碳被确认为引起全球平均地表气温上升的主要原因[3],其来源涉及多个方面,尤其是化石燃料的广泛使用[4]。除了全球范围内二氧化碳排放量持续增加外,二氧化碳排放的外部性,即原始产生地点与影响气候变化位置的脱钩和不匹配,也给协调地方行动以形成全球解决方案带来了巨大困难。这种“起源地—发生地”的不匹配使得环境问题变得更为复杂。“碳排放—全球变暖—影响范围”系统正逐渐接近产生灾难性后果的边缘,气候变化的后果将出现不可预测的动态变化[5]。全球变暖对21世纪经济和社会的运作方式构成了生存威胁,只为应对地方性生产和区域性环境破坏而设计的基础设施和治理系统已不再符合未来几十年对良好环境和有效治理的需求。

如果继续使用化石燃料等传统能源和基础设施,可能会导致灾难性的后果。2022年11月在英国格拉斯哥举办的联合国气候变化大会指出,将全球变暖限制在1.5摄氏度需要快速、深入和持续地减少全球温室气体排放,包括到2030年将全球二氧化碳排放量相对于2010年的水平减少45%,并在21世纪中叶前后达到净零。政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, 以下简称IPCC)最近的气候评估综合报告也强调了人类活动产生的温室气体排放是导致全球变暖的原因[6]。报告也指出,气候变化引起的风暴、洪水、干旱、创纪录的高温和低温等极端气候事件的增加将给人类带来更多生活上的不适、破坏和死亡。

住房系统对零碳目标的实现具有重要作用。然而,目前大部分国家的住房政策通常只关注住房社会目标的实现,忽略了住房系统所产生的环境后果。西方发达经济体的经验表明,在国家层面,住房部门将建筑物和建成环境的问题留给了规划部门,将职住分离造成的环境结果归于交通运输部门,而对住房系统了解不多的环境部门则很少将住房与环境问题结合起来考虑。现有文献缺乏对住房系统与碳排放之间互动关系的深入探讨。本文基于国际视角,构建了住房与环境关系的理论框架,阐明了住房系统对碳排放的影响,并探讨了碳排放引起的气候变化对住房系统的潜在影响。本文认为,在建设、维护、改善和使用住房资本的过程中涉及的活动和属性是温室气体排放的主要驱动因素,碳排放不断增长带来的气候变化对住房系统特别是其质量、价格、运行成本及其社会分层作用产生着重要影响。最后,本文针对当前存在的问题提出了一系列相关的政策建议,以期助推我国住房系统碳达峰、碳中和目标的实现。

一、住房与环境关系的理论框架构建

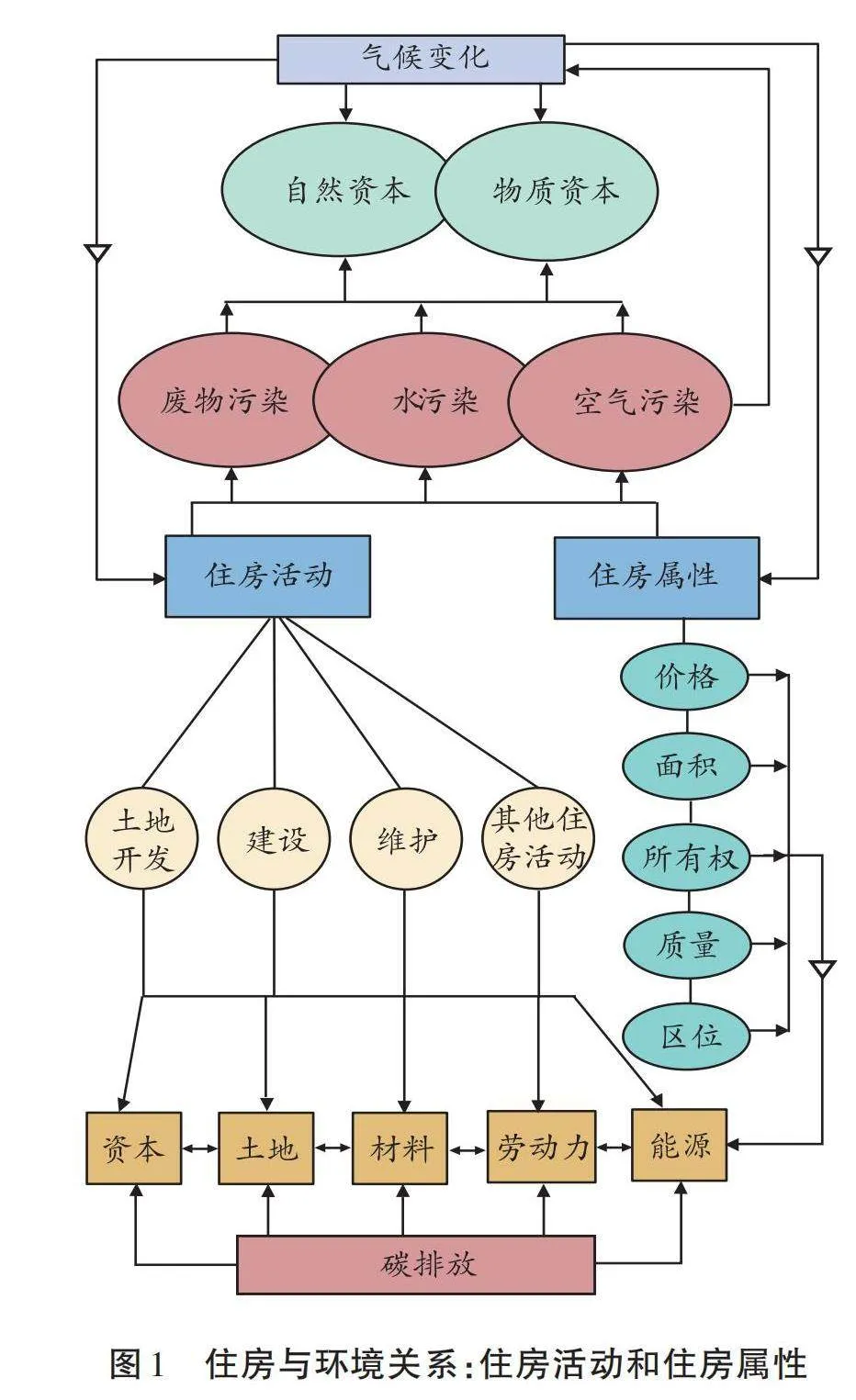

住房系统与环境之间存在着递归关系(图1)。了解这种递归关系首先需要对住房进行广义上的定义[7]。住房是家庭用来生活、工作、学习和娱乐的场所,既具有一组地理上固定的属性,也是一系列活动的构成。住房属性是居民日常活动和出行模式的核心,包含价格、面积、所有权、区位、质量等,也涉及其他家庭资本、服务以及能源使用;住房涉及的活动则包括土地开发、住房建设、住房维护及住房销售、提供“住房服务”等,是对资本、土地、材料、劳动力和能源的综合利用。从事住房和家庭活动会引起一系列环境影响和溢出效应,如固体废物污染、水污染和空气污染等,对自然资本和物质资本产生影响,从而引起气候变化。同时,气候变化也会对住房活动和住房属性产生影响。住房与环境之间的递归关系展示了住房系统与环境之间相互依存和相互影响的复杂性。

住房产生的温室气体排放既包括“嵌入”在住房建设过程和建筑材料中的温室气体排放,比如在土地开发、住宅建筑、维护和翻新过程中使用的能源密集型材料所产生的二氧化碳,也包括家庭“运营”中使用住房的温室气体排放。住房作为一种内含能源和供水系统的建筑结构,其面积、供暖系统和隔热性能是影响居家生活产生碳排放的关键因素。住房属性同样会影响温室气体的排放:住房价格与住房能耗相关;住房面积的大小在某种程度上决定了采暖使用的能源及二氧化碳的排放量;住房区位决定了出行距离和出行方式,而出行距离和出行方式也是化石燃料使用的驱动力。因此,住房活动和住房属性极大地影响了家庭的温室气体排放量。这些温室气体排放对未来的天气系统产生影响,天气系统的变化又会通过对资本、土地、材料、劳动力和能源的综合影响对住房活动和住房属性产生递归效应。

二、住房系统对碳排放的影响

住房系统是碳排放以及减排的主要驱动因素之一[8]。住房开发、建设和维护等住房活动,会广泛使用能源、劳动力和材料来取代自然资本,而这些资源的使用通常伴随着二氧化碳的产生。根据OECD的报告,2020年OECD国家住宅建筑部门的温室气体排放量约占这些国家温室气体排放总量的6%[9]。其中大多数建筑的关键结构材料为混凝土和钢材,属于能源密集型产品,而且建筑部门使用的直接和间接能源大多来自不可再生能源[10]。从住房内部属性看,住宅所有权、住宅结构、住宅质量和住房面积会直接影响家庭能源的消费[11-15];住房价格能够影响居民的居住决策,从而进一步影响其通勤碳排放[16]。

与此同时,住房的外部属性,即住宅的地理位置和邻里特征对于一个家庭在多大程度上能够充分实现其家庭活动和需求的本地化,以及通过零碳交通方式与更广泛的城市活动点相连接的能力起着至关重要的作用。在造成交通运输部门能源使用和温室气体排放的所有因素中,城市形态和空间结构被认为是与交通相关的温室气体排放的主要决定因素。自2000年以来,城市发展的一个重要特点是城市蔓延逐渐显著,从城市核心地区分散到其他偏远地区,导致家庭通勤时间和成本的快速增长。这一趋势的重要原因是家庭活动模式关键要素的改变,以及这些要素在大都市或地方经济中空间流动结构的转变。基于预防动机、遗产动机以及住房提供的物质和精神服务,老年群体倾向于在子女独立后继续留在高价值的“家庭住房”中[17]。因此,离工作和活动地点较近的住房有效供给减少。由此产生的系统性影响是,老年人对住房过度消费,使其住房比正常情况更快地老化,老年人家庭的能源消耗比实际需要的更高。与此同时,年轻家庭则需要更多的出行来整合他们生活中的各个空间点。住宅在公共基础设施、商业性服务和就业区域等方面的可达性是家庭活动和生活方式的核心,而在从事这些活动和生活方式过程中使用的化石燃料是家庭温室气体排放的主要组成部分。

住宅的日常运营也对二氧化碳排放产生影响[18]。根据2020年OECD国家的数据,用于提供住宅内“住房服务”的能源消耗占二氧化碳排放总量的23%[19]。以加拿大为例,“住房服务”的能源使用和温室气体排放分别占二次能源使用的16.6%和温室气体排放的12.7%[20-21]。2018 年,住宅部门的主要能源终端用途包括供暖(64%)、水加热(18%)、电器(13%)、照明(3%)和制冷(2%),其中空间加热和水加热消耗的能源约占国内总能耗的 81%[22]。这些数据凸显了“住房服务”在能源使用和碳排放中的显著影响。

与住房系统对碳排放的重要影响相对应,提高新建住房的碳要求、扩大对现有住房的改造以及提高住房设备的能源使用效率有助于降低住房的温室气体排放量。首先,住房建设过程对实现零碳排放具有重要作用[23]。发达国家已有实践表明,目前在住房建设过程中实现减排存在三种主要方式:一是使用需要较少能源的材料,比如用木制品取代混凝土和钢筋材料,或者使用其他可循环材料[24-25]。二是在建设过程中,通过对建筑机械的良好维护、高效使用燃料并减少对碳密集型燃料的依赖,减少机械消耗的能源[26-28]。三是发展模块化建筑[29]。使用传统方法的建筑流程效率低下,这也是造成建筑成本高、劳动生产率低、生产速度慢、质量参差不齐以及能源使用量和浪费增加的重要原因。与此相比,模块化住房建造工艺可以将传统建造过程中的温室气体排放量减少近一半[30]。模块化建筑工艺已经在多个国家得到较为广泛的使用,尤其是在住房短缺、建设成本高昂的斯堪的纳维亚国家,在这些国家中有 30%~40%的住宅采用模块化建筑。而在加拿大、英国等国家,模块化建造也日益受到开发商和政府的青睐[31]。其次,在大量老式高层住宅存在的情况下,对住宅进行节能改造对于降低温室气体排放尤为重要[32-33]。除了带来环境效应,住宅节能改造可以创造大量新的、对技术有较高要求的工作岗位,并大幅提高就业率和国民收入。最后,提升“住房服务”供给的能源使用效率对减少能源消耗和温室气体排放具有重要作用。以加拿大为例,在2000年至2018年期间,住宅部门的能效提高了28%[34]。虽然加拿大二次能源使用量在2000年至2018年期间增加了 8.4%,但如果没有住宅能源效率的提高,其增幅将达到36.1%[35]。每户和每单位建筑面积的能源使用量大幅下降。据估计,直到2020年,因技术进步、政策法规、规划以及消费者和企业行为的改变已将温室气体排放总量减少了近55兆吨,并为加拿大人节省了超过260亿美元的能源成本[36]。具体来说,有四类节约能源消费和减少温室气体排放的措施:一是通过能源改造和升级减少建筑供热和制冷负荷以及其他终端用途;二是提升空调、热水器、热水壶等家用设备的能源使用效率[37];三是进行能源转型,扩大能源部门对清洁和可持续能源的投资,推动可再生能源的广泛使用[38];四是促进能源消费模式的转变[39]。

OECD国家在减排方面取得了重要进展。虽然人口和住宅数量有所增加,但由于能源效率的提升,从2000年到2020年,这些国家住宅部门的二氧化碳排放总量下降了17%[40]。然而,霍勒(Hoeller)等人指出,在非OECD国家,建筑业的二氧化碳排放总量大幅上升,这反映出新兴国家体系在强劲的经济增长和快速的城市化过程中降低二氧化碳强度的进展有限[41],煤炭和其他化石燃料仍然是许多新兴经济体能源结构的核心[42]。以国际能源署(International Energy Agency, 以下简称IEA)和OECD为代表的国际机构强调了建筑业和能源部门在遏制温室气体排放方面的重要性。然而,这两个机构都在很大程度上低估了住房系统的二氧化碳排放后果,主要原因在于它们将与可达性相关的碳排放归于交通运输部门,而忽略了住房和交通之间强大的协同作用。IEA指出,要在2050年之前实现净零排放需要[43]:到2030年,发达经济体对“零碳”建筑的改造率达到每年约2.5%,新兴市场经济体到2030年实现每年2%的改造率。同时,到2050年,现有建筑的改造率达到85%;在新建住宅方面,“零碳”建筑的比例从2021年的5%上升到2030年的100%;到2030年,家用热泵的数量预计增加到6亿台,到2050年达到12亿台。

随着清洁能源发电的大规模推广,到2050年,家庭节能设备的采用率将大幅提高,能够使用清洁电力的总人口比例将从70亿增加到100亿。这些数据既说明了当前问题的严重性,也彰显了全球改造住宅能源系统的巨大机遇。虽然OECD总体上降低了二氧化碳排放强度,各国政策行动的数量和强度也有所增加,但目前仍存在三个问题。

首先,在过去20年中,OECD范围内温室气体排放量的平均降幅有限,这掩盖了各国表现的巨大差异。丹麦、爱沙尼亚、立陶宛和瑞典的排放量下降了50%以上,而智利、哥伦比亚和土耳其的排放量则上升了50%以上。其中,丹麦住宅部门脱碳化速度最高,二氧化碳排放量在过去20年中下降了60%以上,这主要归因于该国从煤炭和天然气向依赖风力等可再生资源发电的无碳供热系统的转变。自20世纪90年代末以来,丹麦还率先推出了以天然气为动力的区域供热网络,最近又以相对较低的成本升级为以生物质和废物为动力的一次能源[44]。

其次,行动不够迅速。IPCC表示,需要立即采取有效行动才能在2100年将全球平均气温升幅限制在1.5摄氏度以内,但是OECD各国的实践显示碳减排成效仍然不明显。除非大幅减少与住房相关的温室气体排放,否则净零碳的目标恐难以实现。然而,截至2020年,不少国家政府在是否以及如何减少温室气体排放的问题上作出了截然不同的选择。人均住宅能源使用量与人均二氧化碳排放量之间的相关性较低,这在很大程度上反映了各国之间的政策差异[45]。

再次,目前关于住房“去碳化”的讨论和相关行动,往往侧重于在住房建设过程中减少温室气体排放,或对住宅内部属性进行改造以减少住宅能源需求,以及将能源系统转换为使用可再生能源。这种关注点造成的后果之一是排除了住房区位的选择对家庭产生的温室气体的重要影响。交通、基础设施和住房供给在家庭日常生活中被视为一个完整的连接系统,但在公共政策决策中却可能被割裂开来。目前,家庭出行需求和相关的拥堵问题以及如何应对这些问题在地方和大都市范围内通常都是由交通运输部门主管,缺乏其他部门的参与。

三、气候变化对住房系统的递归效应

不仅住房市场通过住房活动和住房属性对碳排放产生影响,气候变化本身也对住房产生影响。从21世纪初开始,各国政府开始对气候变化可能带来的主要后果进行模拟,认识到全球变暖将对除特定地区和特定群体以外的所有地方产生重大影响以及其发生的可能机制。随着IPCC等机构对未来较长时期内全球系统变化的预测越来越准确和可信,这种模拟预测也变得越来越复杂和具体。碳排放带来的气候变化可能在很大程度上影响住房的价格、质量和运行成本,同时也对财产和社会分层产生负面影响。

瑞士再保险研究所(Swiss Re Institute)将灾难细分为具有严重后果的自然事件和人为灾害[46]。自20世纪70年代以来,人为灾害的发生已经翻了一番。自然灾害的数量在这半个世纪中呈稳步上升趋势,从1970年至2020年,自然灾害数量增加了两倍。2022年,自然灾害造成3.3万人死亡,而人为灾害导致的死亡人数则在3000人以下。灾难造成的总损失高达2500亿美元,保险损失占总损失的一半,并且随着时间的推移,被保险覆盖的份额一直在下降。IPCC表示,2022年恶劣天气造成的保险损失达31亿美元,损害额较21世纪前十年高出4~5倍。灾难数量增多造成的直接后果之一是财产索赔额的快速上升。在加拿大,个人财产索赔从1996年到现在增加了两倍,从23亿美元增加到71亿美元[47]。由于这些天气灾害的影响,房屋保险的平均成本持续攀升,2021年的平均成本为1000美元,到2022年底已升至1300美元左右。与此同时,极端天气的出现和城市热岛效应可能会导致能源使用量增加,从而提高住房成本。

气候变化还带来了更为严重的、有时甚至是未被认识到的住房系统风险。最近由古列维奇(Gourevitch)等人进行的一项研究探讨了从气候变化模型中得出的气候风险,分析了这些风险在多大程度上反映在房屋价值中,并估算了未定价的气候风险以及美国房地产市场估值过高的潜在后果[48]。研究发现,风险效率与实际价格之间存在相当大的差异,尤其是面临洪水风险的住宅价值被高估了1210亿至2370亿美元。这些被高估的房产主要分布在沿海地区,这些地区缺乏洪水风险披露法律,对气候变化的关注也相对较少。古列维奇等还探讨了避免住房市场在系统范围内受到损害的四种政策方案。其中,最不理想的策略是政府隐瞒损害风险估计,但在发生重大损害事件时表现出对未来进一步损害的预期,这可能导致房价迅速下跌。相反,最优策略是在非灾难情境下充分披露损失估计,并考虑到支持性的减灾战略。房地产市场对风险的理解和定价可能并不完善,这也可能成为保险公司未来的主要关注点。

城市化进程对低收入家庭的负面环境影响历来存在[49]。这种影响持续塑造着环境、建筑以及社会经济环境之间的密切互动。为低收入人群提供更好的、可负担的住房一直是传统住房政策的重要组成部分。区域环境质量的显著差异加剧了城市中高收入家庭和低收入家庭的居住隔离。从“邻里效应”理论中可以看到,居民区的质量、布局、设计、绿地和建筑结构的组合已经成为家庭选择和支付“住房产品”时的一部分。从经济意义上讲,住房和邻里始终是绑定在一起的商品。因此,长期以来住房市场一直是家庭在拥有足够资源的情况下选择当地环境的机制。住房市场将环境的溢出效益和成本资本化为房价[50]。特征价格模型的研究表明了不同住房和社区属性在整体房价中的影响权重,住房和社区的环境属性通常决定了10%至20%的住宅价值,收入越高的家庭所占比例越高[51]。反过来,收入对住房支付能力的影响意味着,在任何大都市地区住宅和社区的质量及可达性具有明确的地理模式,因此住房系统通常将不同的社会经济群体划分到不同的地点,收入较高家庭往往会选择居住在设施质量较高的社区,而低收入家庭通常居住在环境相对较差的社区。此外,随着各经济体开始调整到净零目标,调整的成本很可能会不成比例地落到低收入群体身上。如果市场持续竞争更多的绿色空间或者更高的可达性,较贫困的家庭可能被迫迁移到新定义的贫困地区。因此,最贫困的人群和地区将受到转型负面影响的最大冲击,低收入人群可能被隔离到最难实现零碳生活的地区。

四、净零碳目标的策略应对

温室气体排放的大部分问题是作为外部性发生的,即在进行某种目的消费活动时,生产者没有考虑到其对社会的影响。这可能是因为未意识到排放行为对他人的影响,也可能是由于缺乏要求考虑他人福祉的相关法律法规。住房市场常常受到消费者信息缺乏、不确定性、市场结构不完善和局部垄断以及长期失去“平衡”的困扰,因此需要政策的广泛参与[52]。然而,当前大多数国家住房政策一直强调社会目标和结果,在制定经济政策时往往忽略了住房系统重要的环境后果,很少考虑在目前的住房战略、土地招标和住房部门的职权范围内环境和温室气体排放的影响。住房部门通常将建筑物和建设环境的问题交给规划部门处理,将职住分离的环境影响归于交通运输部门负责,而对住房系统了解较少的环境部门很少考虑住房与环境相结合的问题。本文针对净零碳提出如下应对策略。

首先,实现净零碳目标需要深刻理解住房等社会经济活动是一个复杂、不断演变、递归和重叠的系统。住房系统及其分类机制决定了出行需求和模式,而交通系统和结构也影响了住房选择。这就要求住房、规划、交通和环境部门采取协调一致的整体行动,并在各级政府间及非政府间加强合作,制定更加协调、综合的供给系统战略。例如,设计经济—住房—交通—基础设施相关联的零碳战略,需要深入了解住房系统的地理位置及其动态演变,探索与住房脱碳化目标密切相关的政策理念,如“10/15分钟社区”“紧凑型城市”和“以交通为导向的发展”等的可行性;也需要重视非营利性住房提供者如何在促进和资助社区能源方面的作用,并推动他们发挥更强大、更广泛的作用。

其次,实现净零碳过渡涉及对新建住宅进行重大技术创新以及住房改造。为了解决超大特大城市现有住房短缺、城市化和改造现有住房的新需求,住房供给可能会有所增加,而如果不能迅速实现脱碳化,扩大住房供给政策可能会增加温室气体排放。以建筑过程为例,建筑过程脱碳化的创新方法包含减少建筑机械的能源消耗与二氧化碳排放、在制造过程中采用使用较少能源的材料,同时用可循环材料替代并实现材料本地化购买、鼓励模块化住宅建设以及使用新能源相关的结构和系统,提高空间供暖、水供暖、电器、照明和空间制冷的能源效率。由于采用高标准新能源的新建建筑占住房存量的份额较低,进一步快速降低住房能耗必须对现有住房进行大规模的改造。而在住房改造过程中存在的困难包括缺乏旨在减少现有建筑能耗和温室气体排放的结构化方法、改造费用造成的家庭负担等问题。解决这些问题的关键在于设计有效的金融工具,为大多数居民的改造提供资金,并确保低收入家庭实现公平过渡。

再次,应用经济学等学科在加强有关低碳的基础性研究方面也可以为有效的变革战略做出重要贡献[53]。比如,温室气体问题同许多环境问题一样,其关键因素是外部性和市场失灵。许多并非专门针对住房系统的手段会对住房市场产生良好的效应,如碳税和土地税收的征收,以及禁止在公共交通系统或废物处理中使用化石燃料等法规。当然,政府财政支出计划也会对此产生影响。经济学等学科对这些因素的探索将为住房政策的制定提供有效指引。同时,在住房供应链中,开发商作为最重要的决策者,对新建住宅如何应对技术、人口和住房政策的变化拥有最大的控制权。因此,提供更充分的实证研究向开发商证明住房能源转型带来的收益及面临的障碍,将对解决住房系统产生的环境后果产生重要影响。

这些措施是住房系统实现净零碳排放的关键举措。政府目前在应对建筑业及建成环境温室气体排放方面已取得一些进展,并在减少与能源相关的温室气体排放方面也取得了显著成就,但仍需要将规划、环境、交通和住房整合到跨部门的合作中,以进一步提出综合性的应对措施。这种跨部门合作将有助于确保政府的战略在各个部门和领域之间协调一致,从而更有效地实现净零碳目标。

总结

住房系统的绿色化转型是节能减排的重要一环[54]。为了实现住房系统的碳达峰、碳中和目标,本文以国际视角探讨了住房系统与碳排放之间的关系。研究表明,住房系统与环境之间存在着循环递归关系,住房活动和住房属性是碳排放及减排的主要驱动因素,而碳排放所导致的气候变化可能在很大程度上影响住房的价格、质量和运行成本,同时对住房系统中的社会分层产生不利影响。同西方国家面临的困境相似,我国的住房政策一直关注住房系统的社会目标,住房系统产生的环境后果未被放在政策考量的优先位置。因此,住房系统与环境之间的互动关系意味着政策改革的必要性和重要性。

党的二十届三中全会擘画进一步全面深化改革,提出以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点,更加注重系统集成,更加注重突出重点,更加注重改革实效,为中国式现代化提供强大动力和制度保障。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》第十二部分“深化生态文明体制改革”提出,要“完善资源总量管理和全面节约制度” “建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制”[55]。这意味着为积极应对气候变化,政府要协同推进降碳,“碳双控”不只控能源,还要落实到住房系统、交通系统等社会生产生活的多个领域多个环节,须全面系统推动绿色低碳转型。从本研究的关注点上看,住房系统落实“碳双控”部署应注意以下四点。

首先,住房、规划、交通和环境部门需要协同配合,加强各级政府间及非政府间的合作。通过更有效的方式连接家庭的主要活动区域与住宅,从而减少与出行相关的温室气体排放是各部门协作与配合的关键一环。这需要对“我们应该在哪里进行住房投资以最大限度地减少排放”“什么是住宅的最佳组合和地理位置”以及“哪种类型的场所建设和基础设施投资能够最大限度地减少非主动出行需求、降低对碳密集型出行方式的依赖”进行探索。其次,通过技术创新提升能源使用效率,降低家庭能源使用中产生的温室气体。在新建住宅方面,需要进行重大的低碳技术创新,并推动大规模的住房改造。再次,提升“住房服务”的能源效率也是至关重要的一环。最后,确保住房系统分层过程不会导致新的不公平的地理格局产生。在推动住房系统零碳目标实现过程中,应注重社会公平和环境正义,确保各层级的人群都能享受到环境和住房的公平待遇。

参考文献:

[1] Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities [M], New York: Vintage, 1992.

[2] Anne Whiston Spirn, The Granite Garden: Urban Nature And Human Design [M], New York: Basic Books, 1985: 146-148.

[3] IPCC, “AR6 Snythesis Report: Climate Change 2023”[R], 2023.

[4] 同[2]。

[5] 同[3]。

[6] 同[3]。

[7] Duncan Maclennan, Jinqiao Long, Hal Pawson, Bill Randolph, Fatemeh Aminpour and Chris Leishman, “Housing: Taming the Elephant in the Economy”[DB/OL], June 2021, accessed 25 June 2021, https://cityfutures.be.unsw.edu.au/documents/6zRacRsxMhrxGxxeCFgKldgtXL7Ehl6QEACA4b3MGdjI=44/Synthesis_report-final_version_12.

[8] Peter Hoeller, Volker Ziemann, Boris Cournède and Manuel Bétin, “Home, green home: Policies to Decarbonise Housing”[DB/OL], Paris: OECD Publishing, 2023, accessed 10 December 2023,https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/cbda8baden.

[9] 同[8]。

[10] Lizhen Huang, Guri Krigsvoll, Fred Johansen, Yongping Liu and Xiaoling Zhang, “Carbon Emission of Global Construction Sector”[J], Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018: 81.

[11] 方德斌、 陈卓夫、郝鹏:《北京城镇居民碳排放的影响机理——基于LMDI分解法》[J],《北京理工大学学报(社会科学版)》2019年第3期,第30-38页。

[12] 王悦、李锋、陈新闯、胡印红、胡盼盼、杨建新:《典型社区家庭消费碳排放特征与影响因素——以北京市为例》[J],《生态学报》2019年第21期,第7840-7853页。

[13] 胡振、龚薛、刘华:《家庭消费碳排放影响因素及其变化趋势分析——以陕西省为例》[J],《生态经济》2020年第5期,第24-30页。

[14] 胡振、吴静怡:《家庭住房结构对消费碳排放的影响测度及分析——基于STIRPAT模型》[J],《中国物价》2021年第7期,第97-99、109页。

[15] 袁玉娟、刘清春、马寒卿:《基于住房价格的通勤碳排放空间分异——以济南市为例》[J],《自然资源学报》2021年第8期,第2081-2094页。

[16] 同[15]。

[17] Eric French, John Bailey Jones and Rory McGee,“Why Do Retired Households Draw Down Their Wealth So Slowly?”[J], Journal of Economic Perspectives, 2023, 37(4): 91-113.

[18] 同[10]。

[19] 同[8]。

[20] Natural Resources Canada, “Energy Efficiency Trends in Canada”[EB/OL], 2018, accessed 3 April 2023, https://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistics/trends/2017/totalsectors.cfm.

[21] Haonan Zhang, Kasun Hewage, Tharindu Prabatha and Rehan Sadiq, “Life Cycle Thinking-based Energy Retrofits Evaluation Framework for Canadian Residences: A Pareto Optimization Approach”[J], Building and Environment, 2021, 204: 108115.

[22] Natural Resources Canada, “Energy Use in the Residential sector”[EB/OL], 2019, assessed 3 April 2023, https://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistics/trends/2018/residential.cfm.

[23] Ranjita Singh, Philip Walsh, and Christina Mazza, “Sustainable Housing: Understanding the Barriers to Adopting Net Zero Energy Homes in Ontario, Canada”[J], Sustainability, 2019, 11(22): 6236.

[24] Luisa F. Cabeza, Camila Barreneche, Laia Miró, Josep M. Morera, Esther Bartolí and A. Inés Fernández, “Low Carbon and Low Embodied Energy Materials in Buildings: A Review”[J], Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 23: 536-542.

[25] Luisa F.Cabeza, Camila Barreneche, Laia Miró, Mònica Martínez A Inés Fernández, and Diana Urge-Vorsatz, “Affordable Construction Towards Sustainable Buildings: Review on Embodied Energy in Building Materials”[J], Current Opinion in Environmental Sustainability, 2013, 5(2): 229-236.

[26] Merched Azzi, Hiep Duc, and Q.P.Ha, “Toward Sustainable Energy Usage in the Power Generation and Construction Sectors—A Case Study of Australia”[J], Automation in Construction, 2015, 59: 122-127.

[27] Paula Immonen, Pavel Ponomarev, Rafael Åman, Ville Ahola, Janne Uusi-Heikkilä, Lasse Laurila, Heikki Handroos, Markku Niemelä, Juha Pyrhönen and Kalevi Huhtala, “Energy Saving in Working Hydraulics of Long Booms in Heavy Working Vehicles”[J], Automation in Construction, 2016, 65: 125-132.

[28] Myungdo Lee, Taehoon Kim, Hong-Ku Jung, Ung-Kyun Lee, Hunhee Cho and Kyung-In Kang, “Green Construction Hoist with Customized Energy Regeneration System”[J], Automation in Construction, 2014, 45: 66-71.

[29] Maryam Kouhirostami and Abdol Chini, “Carbon Emissions Comparison in Modular and Site-built Residential Construction”[J], Modular and Offsite Construction (MOC) Summit Proceedings, 2022: 233-240.

[30] 同[29]。

[31] 同[29]。

[32] Helen Stopps, Charlie Thorneycroft, Marianne F. Touchie, Nici Zimmermann, Ian Hamilton and Ted Kesik, “High-rise Residential Building Makeovers: Improving Renovation Quality in the United Kingdom and Canada Through Systemic Analysis”[J], Energy Research & Social Science, 2021, 77: 102085.

[33] 同[21]。

[34] 同[22]。

[35] 同[22]。

[36] Natural Resources Canada, “Energy Efficiency And Canada’s Net-Zero Future: Report To Parliament Under The Energy Efficiency Act 2020-2021”[R], 2021.

[37] Guy R. Newsham and Cara L. Donnelly, “A Model of Residential Energy End-use in Canada: Using Conditional Demand Analysis to Suggest Policy Options for Community Energy Planners”[J], Energy Policy, 2013, 59: 133-142.

[38] International Trade Administration, “Energy Resource Guide - Canada - Renewable Energy”[EB/OL], 2021, accessed 6 April 2023, https://www.trade.gov/energy-resource-guide-canada-renewable-energy.

[39] United Nations Environment Programme, 2021 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emissions, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector [R], 2021.

[40] 同[8]。

[41] 同[8]。

[42] 同[8]。

[43] International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2021 [R], Paris: IEA, 2021, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021.

[44] Menu Thibault, “Denmark: A case Study for a Climate-neutral Europe”[DB/OL], April 19, 2021, accessed July 29, 2024, https://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/denmark-case-study-climate-neutral-europe.

[45 ]同[8]。

[46] Swiss Re Institute, “The Economics of Climate Change”[EB/OL], April 22, 2021, accessed 21 April 2023, https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-economics-of-climate-change.html.

[47] Adam Malik, “How home Insurance Rates in Canada are Trending”[N/OL], Canadian Underwriter, 9 June 2021, https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/how-home-insurance-rates-in-canada-are-trending-1004208877/.

[48] Jesse D. Gourevitch, Carolyn Kousky, Yanjun (Penny) Liao, Christoph Nolte, Adam B. Pollack, Jeremy R. Porter and Joakim A, “Unpriced Climate Risk and the Potential Consequences of Overvaluation in US Housing Markets”[J], Nature Climate Change, 2023, 13(3): 250-257.

[49] 刘志、仇保兴、郑思奇、何深静、陆铭:《“双碳”目标下中国城镇化路径:前沿思考》[J],《城市观察》 2023年第1期,第35-52页。

[50] David Albouy, “What are Cities Worth? Land Rents, Local Productivity, and the Total Value of Amenities”[J], Review of Economics and Statistics, 2016, 98(3): 477-487.

[51] 同[29]。

[52] 同[8]。

[53] 同[49]。

[54] 同[49]。

[55] 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》[DB/OL],2024年7月21日,http://www.news.cn/politics/20240721/cec09ea2bde840dfb99331c48ab5523a/c.html,访问日期:2024年7月22日。

作者简介:龙金桥,华东师范大学地理科学学院博士后研究员。庄立圆,英国格拉斯哥大学社会与政治科学学院助理教师、博士生导师。麦克莱兰·邓肯,英国格拉斯哥大学社会与政治科学学院荣休教授。

责任编辑:李 钧