论“互联网+”背景下陕西地理标志农产品品牌化建设

2024-08-21孙月何万里

摘要:农产品品牌化是构建产品质量保障机制的关键策略,是提升产品知名度与市场竞争力的有效途径,可以拓宽农民增收渠道,带动乡村经济发展,促进乡村振兴。陕西省具有得天独厚的自然环境优势,农耕历史悠久,农产品资源丰富,相关政策为品牌化建设提供契机,具备网络、物流等基础条件支持,孕育出种类多样的地理标志农产品。但从目前情况看,在“互联网+”背景下存在知名品牌少、品牌意识淡薄、数字营销参与度低、网络体系发展基础薄弱、专业人才不足等问题。加强陕西地理标志农产品品牌化建设,应增强品牌意识,加大网络营销力度,建设全产业链大数据,建强专业人才队伍。

关键词:“互联网+”;陕西地理标志农产品;品牌化建设

中图分类号:F323.5文献标识码:A文章编号:2095-6916(2024)15-0014-04

基金项目:本文系西安工程大学2022年度哲学社会科学研究乡村振兴专项课题“陕西特色农产品的品牌化研究”(编号:2022ZSZX01)有关成果

On the Branding Construction of Geographical Indication Agricultural Products

in Shaanxi Province Under the Background of “Internet Plus”

Sun YueHe Wanli

(College of Humanities and Social Sciences, Xi’an Polytechnic University, Xi’an 710600)

Abstract: Branding of agricultural products is a key strategy to build product quality assurance mechanism, an effective way to enhance product awareness and market competitiveness, which can broaden farmers’ income channels, drive rural economic development and promote rural revitalization. Shaanxi Province is blessed with natural environmental advantages, a long history of farming, rich agricultural resources, relevant policies to provide opportunities for branding, with network, logistics and other infrastructure support, breeding a variety of geographical indications of agricultural products. However, from the current situation, under the background of “Internet plus”, there are problems such as few famous brands, weak brand awareness, low participation in digital marketing, weak foundation for network system development, and insufficient professional talents. To strengthen the branding construction of geographical indication agricultural products in Shaanxi Province, we should enhance the brand awareness, increase the network marketing efforts, build the whole industry chain big data, and build a strong professional talent team.

Keywords: “internet plus”; geographical indications agricultural products in Shaanxi Province; branding construction

地理标志农产品(以下简称地标农产品)是指产地源于特定地域,其品质和特征显著依赖于特定地理区域的自然因素(如气候、土壤、水源等)和人文因素(如传统知识、当地习俗)的产品。这些产品经过审批后,获准使用地理名称作为其产品名称,以此反映产品独特的地理来源和卓越的品质。地标农产品因自身条件优越,在市场中享有一定声誉,而在品牌建设方面潜力巨大,具备天然优势,成为推动当地农业发展的重要动力。地标农产品与品牌化之间是相互影响、促进的关系。地标农产品品质上佳,且有政府公信力作为背书,具备实现品牌化的基础。同时,品牌化是地标农产品发展的方向。

目前陕西地标农产品共有117个之多,但“重申报轻打造”的观念导致知名品牌数量低,即使知名度较高的品牌,其在全国市场中具备的竞争力也很有限。经考察发现,目前陕西市场上只有个别地标产品被广为人知,绝大多数不具备较强的市场影响力,实现品牌溢价面临着诸多实际困难。由于质量不稳定、未系统化建设品牌等因素的影响,陕西省大多数地标农产品品牌竞争力弱,难以在短期时间内达成建设目标。地标农产品实现品牌化的过程极其漫长,登记只是最基础性的工作,如果申请登记后便对地标农产品不管不顾,将其束之高阁,那它就得不到发展。品牌化是使地标农产品成为“常青之树”的不二途径,只有实现品牌化,地标农产品才能在市场竞争中发展壮大。随着“互联网+”时代的到来,抓住机遇,利用互联网推进地标农产品品牌化,促进陕西全省农村地区经济发展,是急需解决的一个重要问题。

一、加强陕西地理标志农产品品牌化建设的必要性

首先,农产品品牌化是构建产品质量保障机制的关键策略[1]。品牌化不仅会吸引消费者获取农产品信息,实施购买行为,还可以提高产品的可追溯性。在质量事件发生时,品牌化使得消费者能够迅速识别品牌并追究其责任,这对品牌声誉将构成巨大威胁。因此,生产者出于保护品牌的目的,必须加大力度确保产品质量,避免损害品牌声誉的情况出现。品牌所有者为确保品牌长远发展,也会实施标准化生产,保证农产品质量,以维护品牌的信誉和形象。

其次,农产品品牌化是提升产品知名度与市场竞争力的有效途径。品牌作为农产品的象征性标识,具有有效地向消费者传达农产品的特质。在地区农业竞争力的发展中,品牌化构建起着至关重要的作用。推进农产品品牌化,利用有限的地区农业资源,通过提升产品知名度和消费者忠诚度,促进农业发展和乡村振兴。在农产品同质化竞争中,品牌化能够使产品在消费者选择中占据优势,显著增强地区农产品的市场竞争力。

最后,农产品品牌化可以拓宽农民增收渠道,带动乡村经济发展,促进乡村振兴[2]。农产品品牌化会提高知名度,实现为农产品赋能。品牌知名度提升的同时,农产品会产生溢价;价格提高,农民的收入也会相应增加。同时,农产品销量增加会促进农业经济的发展,从而带动整个地区乡村经济的发展,这有助于实现乡村振兴。

二、陕西农产品品牌化建设具备的优势

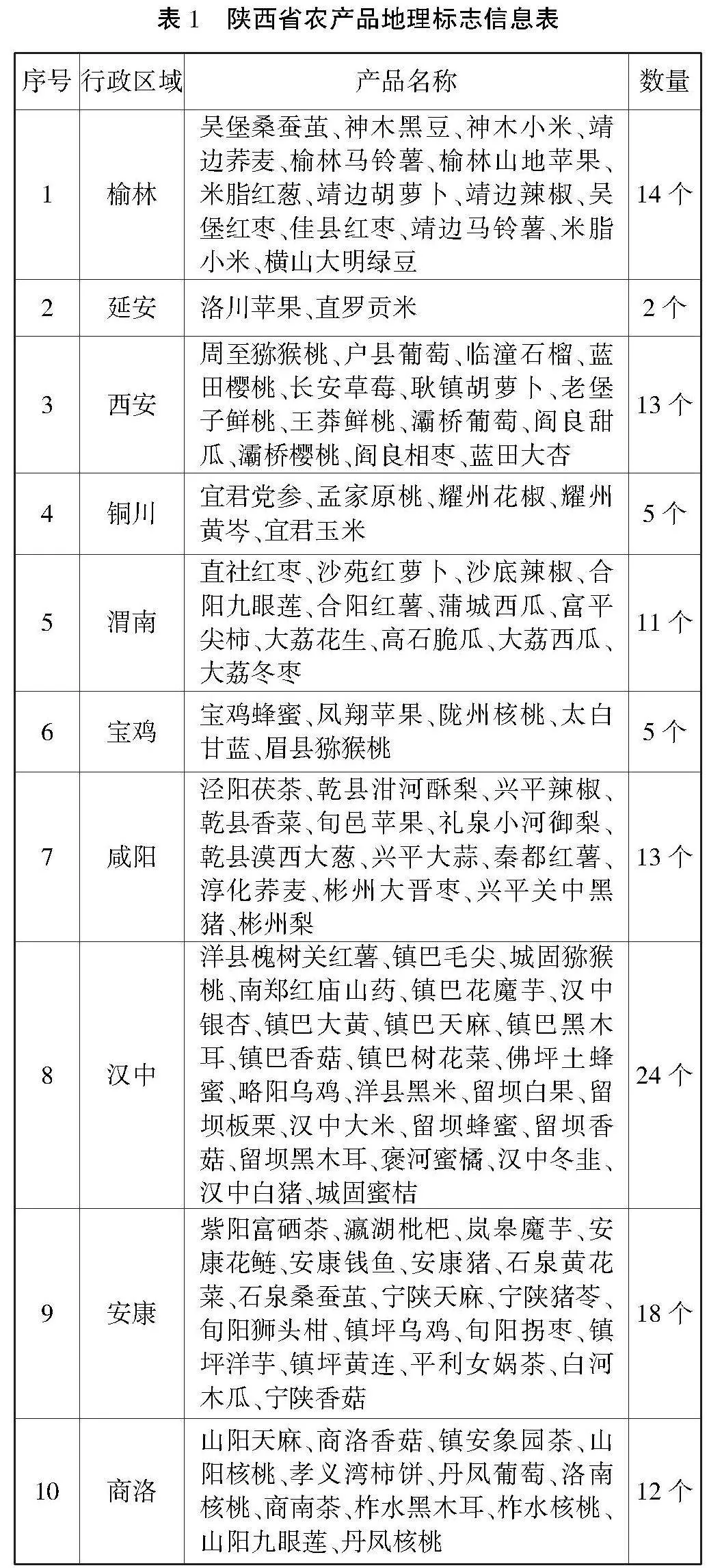

一是农耕历史悠久,农产品资源丰富。建立品牌首先需要一定的基础,只有高品质的农产品才能在市场上占据一席之地。陕西省地处我国西北地区的黄河中游,由于南北跨度较大,全省分为陕北地区、关中地区和陕南地区,有亚热带、暖温带、中温带三种不同的气候带,为种植农产品提供了优渥的自然条件,全省农产品种类丰富多样。从表1可以看出,陕西省现有地标农产品117个,数量较多且品类众多,构建品牌化农产品具备一定的资源优势,这为陕西地标农产品的品牌化建设创造了良好条件。

表1陕西省农产品地理标志信息表

二是政策为品牌化建设提供契机。为全面贯彻党的二十大精神,加强“三农”工作,推进乡村振兴,陕西省委、省政府高度重视地标农产品品牌化建设,制定一系列细化实施方案,目标明确,各类措施切实可行。政府实施推进“互联网+农产品”出村进城工程试点县建设,助力农产品走出乡村,深入城市,提升销量,带动农民增收,为乡村经济发展赋能。同时提出建设100个优质农产品生产基地,落实数字农业农村发展规划,在全省范围内推广应用重点农产品产地溯源信息采集系统,这有助于提高农产品质量,为“互联网+”背景下推动陕西农产品品牌化提供强有力的支持。

三是具备基础条件支持。首先,“互联网+”背景下推动农产品品牌化建设自然离不开网络,地标农产品的品牌化建设需要基础网络技术支持。陕西省政府在前些年推动实施“光纤入户”工程,使互联网在陕西城乡普及率较高,除了极少数偏远地区的村庄未能接入互联网外,绝大多数区域实现了互联网覆盖。这解决了线上推进农产品品牌化的第一难题,为“互联网+”背景下的农产品品牌化建设打下了坚实的技术基础。其次,物流运输作为农产品产业链中必不可少的一环,为地标农产品品牌化建设提供全面的支持与服务。预计在2025年陕西全省将基本实现村村通快递,在各村落建立物流服务中心,负责农村快递物流分拣、运输、配送,帮助特色农产品“出村入城”,进入广大消费者的视野,出现在消费者的餐桌。

三、陕西省地理标志农产品品牌化建设存在的问题

一是品牌观念有待强化。陕西农村地区农业产业化发展起步晚、不均衡,多数是一些小型的农产品企业或者是合作社在运营,龙头企业数量不多,多数规模较小,在资金和技术上受到很大的限制。这些小微企业的品牌意识相对较弱,不了解品牌对农产品附加值的影响力,因此对建设农产品品牌积极性不高。因为品牌意识弱,部分不良企业及农户更看重产量而非农产品的质量,这导致以次充好、以假充真的问题出现。久而久之,使消费者对该地区的农产品质量产生怀疑,信任度降低,从而损害整个地区的农产品市场发展前景。

二是品牌数字营销参与程度低。出现这一问题的主要原因包括包装吸引力和品牌宣传力度两点。第一,包装设计的重要性在于其作为消费者第一印象的关键因素,对在线销售尤为关键。例如在各大购买平台上挑选商品时,搜索后呈现出的只有商品名称及样貌,详细信息仅在详情页展现,农产品的线上销售也是这样。在农产品品牌化的初期阶段,不能抓住消费者的眼球便失去了先机。第二,品牌宣传力度不够。常言道“酒香不怕巷子深”,但在如今这个快节奏的时代,消费者更加青睐花最少的时间挑选到最满意的产品。农产品除了通过自身产品质量过硬来提升知名度外,也要依靠有效的营销手段扩大知名度,提高市场占有率。在“互联网+”背景下,农产品的品牌推广应充分利用新兴的数字营销渠道,如直播和在线店铺,以增强品牌影响力并拓展更广泛的市场。

三是地标农产品网络体系基础薄弱。陕西省地标农产品品牌化推广在互联网环境下的发展缺乏系统化,导致地标农产品大数据信息分散,各村落间未建立农产品信息共享机制,缺乏统一的生产标准。这种信息壁垒和不一致的标准导致产品质量不稳定,为不良商家提供可乘之机,以次充好或以假冒真,损害地标农产品的声誉。此外,地标农产品全产业链的大数据系统尚未建立,无法实现从种植养殖到消费的全过程监管,尽管已推广产地溯源信息采集系统,但技术应用范围有限,影响着农产品品质的保障和质量问题的有效溯源。

四是网络信息技术专业人才储备不足。陕西省农村地区面临互联网运营专业人才短缺的问题,这限制了农产品品牌化的网络推广[3]。经济发展滞后、基础设施不完善以及老龄化、人口流失等因素导致农村地区难以吸引和保留优秀人才。农村地区是农产品生产的源头,而现有常住人口大多为中老年人,部分人群对互联网信息技术的了解和应用能力有限,不利于信息技术与农产品生产、流通和销售环节的有效融合,进而影响地标农产品品牌建设的成效。

四、加强“互联网+”背景下陕西地理标志农产品品牌化建设的路径

一是增强各方的农产品品牌意识。根据对农产品品牌化必要性的分析,品牌化对于增加农民收入、促进地方经济发展以及实现乡村振兴具有重要作用[4]。因此,政府、企业、农户三方有必要树立正确的品牌观念,增强品牌意识。第一,政府要发挥引导作用。各级政府需要转换观念,认识到构建品牌化的必要性以及紧迫性,将农产品品牌化作为“三农”工作的重点,通过多种手段增强社会各界对地标农产品的关注度。第二,农业企业要树立正确的品牌观念。农业企业要清楚认识到唯有打造自身品牌,才能在市场中拥有一席之地,要注重产品特色和质量,以及商标、包装等外在元素。第三,增强农民的品牌意识。农民作为农产品生产的主力军,其自身素质直接关系到产品质量,因此需要向农民普及品牌观念,使其认识到地标农产品品牌影响力对于市场扩张和农民收入增加的重要性。

二是加大品牌网络营销参与力度。在“互联网+”背景下,品牌推广需适应数字化时代的变化,充分利用多元化的网络渠道。首先,利用电商平台如京东、淘宝、抖音等,建立官方旗舰店,以增加品牌曝光率和知名度,打破地理界限,实现产品的全国乃至国际销售,优化产销对接,降低成本。其次,采用“互联网+农产品”的电商直播模式,通过直播平台展示农产品的生产环境和过程,增强消费者对农产品质量的信任感,刺激购买欲望,并利用明星效应和网络红人的影响力提升品牌知名度。最后,有效利用新媒体平台,如抖音、微信公众号、小红书、微博等,发布农产品种植、养殖至成熟过程的视频,进行广泛宣传,使消费者认识品牌、熟知品牌、相信品牌,增强对陕西地标农产品的购买意愿。

三是加快农产品全产业链大数据建设。打造品牌的基底是产品质量,质量出了问题则有损品牌形象。农产品的质量过硬是留住消费者、实现长期利益的关键,否则即便品牌营销成功,也难以在市场上长期维持。建议政府建立专门的网站、公众号等以实现农产品信息透明化,明确地标农产品的种类及生产标准,推动企业和农户实施标准化生产,防止假冒伪劣问题出现。完善质量溯源体系,在农产品的包装上标记专属二维码,消费者扫码后能够获取产品的生长时间、加工环境等信息,使消费者买得放心、吃得舒心,加深对品牌的信赖度。农产品从田地到消费者的餐桌,起码要经过生产、加工、储运、销售四个环节[5]。质量追溯体系要将这四个环节全覆盖,确保在质量问题出现时能够迅速定位责任环节,便于对消费者进行赔偿,并堵塞漏洞,改进生产。

四是推动专业化人才队伍建设。专业型人才短缺是“互联网+”背景下陕西省构建农产品品牌化的显著制约因素,要想在“互联网+”背景下推进陕西农产品品牌化就必须解决这一问题。首先,农村地区应积极引进具备互联网技术背景和从业经历的人才,政府可通过实施人才优惠政策来吸引具备网络信息技术和在线运营经验的外来人才入驻。其次,建议加大对当地农户、企业员工、政府工作人员等群体的培训力度,定期向其传授互联网基础知识和品牌推广策略,以培养其互联网思维,使这些群体成为农村地区的新型技术主体[6]。通过“引进+培养”相结合的策略,有效扩充农村地区专业人才队伍,促进农产品品牌化进程。

参考文献:

[1]黄炜虹,闵锐,齐振宏.农产品品牌化与稻虾户水稻绿色投入品使用行为[J].农林经济管理学报,2022(6):689-698.

[2]李耀东.农产品区域品牌助推乡村振兴的作用机理和实施路径研究[J].经济问题,2021(9):97-103.

[3]张帅,刘金林.“互联网+”背景下我国智慧农业的发展问题与策略[J].农业经济,2023(11):7-10.

[4]陶雅,陶应虎.乡村振兴背景下农产品品牌营销策略:以无锡阳山水蜜桃为例[J].江苏农业科学,2023(20):259-264.

[5]赵晓飞,付中麒.大数据背景下我国农产品流通渠道变革实现路径与保障机制[J].中国流通经济,2020(12):3-10.

[6]栾晓梅,陈池波,田云,等.数字经济赋能乡村生态农产品价值实现的典型模式与形成机制分析[J].四川农业大学学报,2024(1):224-230.

作者简介:孙月(1999—),女,汉族,陕西商洛人,单位为西安工程大学人文社会科学学院,研究方向为知识产权。

通信作者:何万里(1968—),男,汉族,陕西西安人,西安工程大学人文社会科学学院副教授,研究方向为知识产权。

(责任编辑:冯小卫)