俞鸿儒:感动中国的“风洞之父”

2024-08-13张东亮

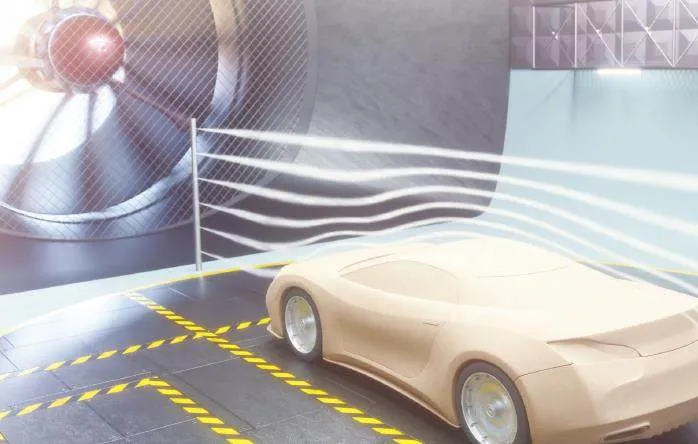

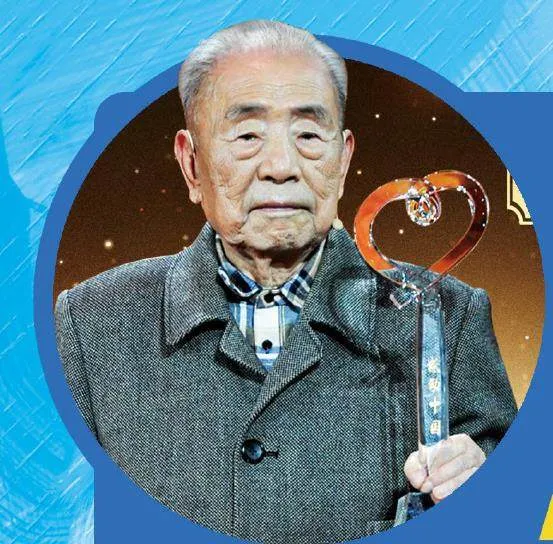

你知道吗,隐身战机歼-20、神舟系列飞船,东风系列导弹……这些国之重器在横空问世前,都出自同一个“摇篮”——风洞。著名力学家俞鸿儒潜心研究风洞技术60 多年,取得了一次次重大突破和举世瞩目的成就。他领导设计的几个著名风洞型号,为我国航空航天事业的发展立下了汗马功劳。2024 年4 月8 日,中国“风洞之父”俞鸿儒院士被评选为“感动中国2023 年度人物”。如今,已经96 岁高龄的俞鸿儒院士依然在提携后辈,点亮了无数科学新星。

师从名家,不断攻克科研难题

1949 年,俞鸿儒从上海同济大学数学系毕业后,又到大连工学院机械系深造,后留校担任助理教授。

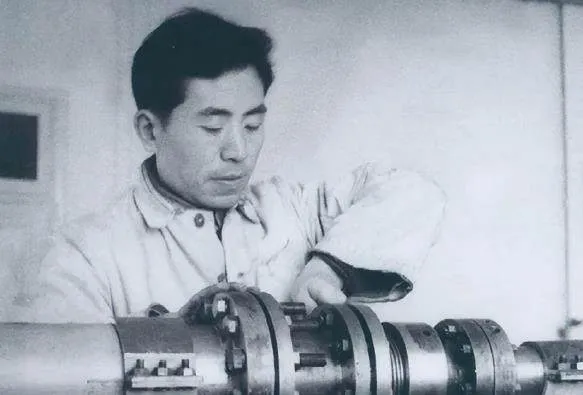

1956 年,著名力学家郭永怀突破重重阻力回国,与钱学森一起创建了中国科学院力学研究所。同年,28 岁的俞鸿儒慕名考进力学所读研,跟随导师郭永怀从事激波风洞的建造。1958 年年初,力学所成立了研究组,独立自主地开展激波管、激波风洞技术研制。令俞鸿儒感到意外的是,郭永怀竟指定年轻的他当组长!

成为风洞研究组组长后,俞鸿儒肩上的压力很大。国内风洞研制几乎是一片空白,连导师郭永怀也没有相关的实操经验。因此,具体工作该怎么做,需要俞鸿儒带着团队去闯。

国际上的风洞建造费用高昂,工艺要求也高,需要大量资金和设备投入。当时的新中国经济基础薄弱、电力短缺,无法效仿国外风洞的发展路线。俞鸿儒选择了更加省钱的氢氧燃烧驱动方式,但是这种方式极易发生爆炸,非常危险。

经过论证,郭永怀同意了这条充满风险的技术路线,只提了一个要求:防止人身伤亡事故。他的担心很有预见性,实验还真就出事了,而且发生了好几次!实验室发生几次爆炸后,俞鸿儒也摸清了危险的根源——“爆轰”。爆轰是一种燃烧的极限形式,它的燃烧速度是氢氧燃烧速度的上百倍。后来,俞鸿儒通过提高氢的占比,使其超过发生爆轰的上限,解决了爆轰问题。此后的几十年中,风洞研究组再也没有发生重大事故。

风洞涉及空气动力学、材料学、机电学、声学等20 多个专业领域,一个个技术难题都需要俞鸿儒他们去解决。在一次次反复试错中,俞鸿儒终于带领团队取得了首个大成果——1958 年,我国第一代激波管研制成功!有了它,就可以让风洞管道产生气流,模拟和再现真实的大气环境,用飞机、导弹模型做实验,便可获得相应数据,并以此研究物体在大气环境中的运行规律……

1964 年年初, 在先后研制成功JF-4 和JF-4A 两型激波风洞后,俞鸿儒团队又开始攻关我国第一座大型高超声速风洞——JF-8,它的设计尺寸和参数都看齐国际水平。1967 年春节后,他和几位老师傅奋战两个多月,将JF-8安装完毕,开始试运行。

化悲痛为力量,建成中国第一座大型风洞

1968 年12 月5 日,郭永怀从核试验基地返回北京途中,因飞机失事而不幸遇难。听到恩师去世的消息,俞鸿儒十分悲痛。但是,他很快克制住悲痛的情绪,一头扎进了“风洞”——他知道恩师正满怀期待,在天上看着自己。

1969 年,JF-8 大型激波风洞实验室建成,其性能堪比国际大型激波风洞。1972 年,它为返回式卫星研制进行了相关实验,之后又连续为“东风五号”等型号的导弹研制开展了模型试飞。

1991 年,俞鸿儒被评选为中国科学院院士。与此同时,为了开展超高声速飞行试验,发达国家纷纷筹建大型自由活塞驱动高焓激波风洞,俞鸿儒却颠覆性地提出用爆轰驱动的方式来产生高焓实验气流!他这个超前又“疯狂”的想法,遭到了一致反对。俞鸿儒没有放弃,而是坚信“实践是检验真理的唯一标准”。

后来,俞鸿儒应邀到德国访问,在一所工业大学的激波实验室内,他通过“蹭”人家一流的科研设备,终于证实了爆轰技术的可行性。回国后,俞鸿儒立即启动氢氧爆轰驱动方法研究。因科研资金的缺口太大,俞鸿儒和他的同事、学生们省吃俭用,能自己动手焊接、制作的风洞设备,他们都不舍得花钱找人定制。

1998 年,他终于率队建成了国际上第一座爆轰驱动高焓激波风洞——JF-10。当时其他国家的科学家都认为,激波风洞的试验时间只有几毫秒。美国人费了九牛二虎之力,也只是把试验时间延长到30 毫秒。俞鸿儒却提出,要建高超声速复现激波风洞,并达到100 毫秒的试验时间。唯有如此,才能让风洞试验状态从“模拟”跨越到“复现”,在地面上完全营造出高超声速的飞行条件,攻克这项悬置近60 年的世界级难题。

2012 年5 月,在俞鸿儒的指导下,力学所建成了JF-12 高超声速复现激波风洞。它总长265 米,仿佛一条巨龙,可复现5~9 倍声速的飞行条件,是全球第一座大型高超声速激波风洞,整体性能处于国际领先水平!它为神舟系列飞船等国之重器,提供了宝贵的地面试飞数据。

薪火相传,甘为年轻人“铺路”

俞鸿儒也像当年他的导师们一样,成为下一代年轻人的引路者。在JF-12 等大型风洞的研制项目中,他大胆放手,让一些优秀的青年科学家施展才华,自己只负责指导工作以及对全局的把控。当JF-12 风洞获得国家科技进步奖时,俞鸿儒却将自己的名字写在了最后一位,而把显赫位置让给了年轻人。

俞鸿儒潜心研究风洞技术60 余年,一直保持着谦逊、务实、坚韧、进取的品格。作为中国“风洞之父”,他没有一点儿大科学家的架子,即使向青年学者提建议,也是客客气气。有年轻人找到他的家里,向这位业界前辈请教,他和老伴也会热情招待。

(责任编辑:陆艳)