基于协同治理理论的深圳市社区共建花园发展策略

2024-08-12郑雨李婕

摘要

社区共建花园是深圳为促进社区营造与社区共治,通过多方参与社会治理,打造的一个全龄友好、多样活力、亲自然的绿色公共空间。基于协同治理理论,建立协同治理机制的分析框架,选取协同共建效果较好的海月社区共建花园为对象,研究其共建过程,提出社区共建花园的发展策略:细化协同共建制度,制定多元化资金参与规则;加大宣传力度,优化参与激励制度;拓宽多元主体参与渠道,建立协同信息平台;健全监督反馈制度,培育全流程专业执行机构。

Abstract

The Co-building Community Garden(CCG) is an all-age friendly, diverse energetic, nature-friendly green public place created in Shenzhen to promote community building and co-governance through multi-party participation in social governance. Based on the theory of collaborative governance, this article establishes an analytical framework of collaborative governance mechanism, selects Haiyue CCG with better collaborative co-build effect as the object, studies its co-build process, and proposes the development strategy of CCG as follows: 1) Refine the system of collaborative construction and formulate the rules of participation of diversified funds; 2) Strengthen publicity and optimize the system of incentives for participation; broaden the channels of participation of diversified subjects and set up a collaborative information platform; 3) Improve the system of supervision and feedback, and cultivate a professional executive institution for the whole process.

中图分类号:TU986 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.02.004

Development Strategy of Co-building Community Garden in Shenzhen Based on Collaborative Governance Theory

ZHENG Yu,LI Jie

文章亮点

1)基于协同治理理论研究深圳市社区花园的共建和管理情况;2)以社区花园为对象,拓宽协同治理理论在城市管理中的应用;3)对深圳市社区花园的推行和普及有一定借鉴意义。

2015年10月,党的十八届五中全会首次提出“构建全民共建共享的社会治理格局”的思想,鼓励和倡导居民参与社区治理。2017年,党的十九大报告将“共建共享”深入阐发为“共建共治共享”,提出打造这一社会治理格局的总体规划,强调完善包括社会协同和公众参与在内的社会治理体制,体现了党中央对社会治理的高度重视。社区治理是社会治理的重点,引入多元化的参与主体协同解决社区问题,让居民充分参与到社区治理中,有助于形成良好的社区营造和协同共治氛围。

围绕建设先行示范区和粤港澳大湾区的重大国家战略,深圳作为叠加“双区”利好的前沿城市,按照“五位一体”总体布局思路,在城市生态文明建设方面取得了不错的成绩。2022年,全市各类公园总数已达1 260个,在双区驱动的机遇下,深圳创新城市管理模式,以协同治理理念为牵引,推进社区共建花园计划,发动社区居民共同建造社区花园,鼓励多元主体积极参与城市建设管理,构建共商、共建、共治、共享的社会治理模式,实现社会治理先行示范,树立城市文明的典范。

社区花园起源于北美,早期是居民为了保障粮食供给,利用城市闲置公共绿地进行生产作业及提升景观的非营利性土地[1]。社区花园除了可以绿化城市,还能缓解城市生活带来的紧张情绪[2]。其同时是一个通过集体合作的形式进行社会交流互动、园艺活动和资源共享的场所,能增强居民的社区意识[3]。通过构建多元主体协同共治的社区花园组织模式,激活多元化参与主体,能够保证花园运营的可持续性[4]。如新加坡政府在2005年推出的锦簇社区(Community in Bloom)计划遵循多元主体协同治理的原则,以政府与社区合作的方式,鼓励民众营造社区花园,是社区花园共建和管理的成功范例[5]。在北京老城社区更新中,多元主体积极参与微花园的设计、共建、维护和花园活动,使社区花园具有更强的生命力[6]。

本文结合深圳市社区花园共建典型案例,探索基于协同治理机制的发展策略,以充分发挥多元治理主体自身作用,构建“共建、共治、共享”的社会治理新模式,提高社区营造与社会治理的水平。

1 核心概念阐述

社区共建花园(Co-building Community Garden, CCG)是深圳推进“公园城市”建设的一项重点工作,以“共商、共建、共治、共享”的方式提升城市环境品质,通过提高社区居民城市管理参与度,促进社区融合与社区协同共治。其是引导公众参与城市管理的创新模式。

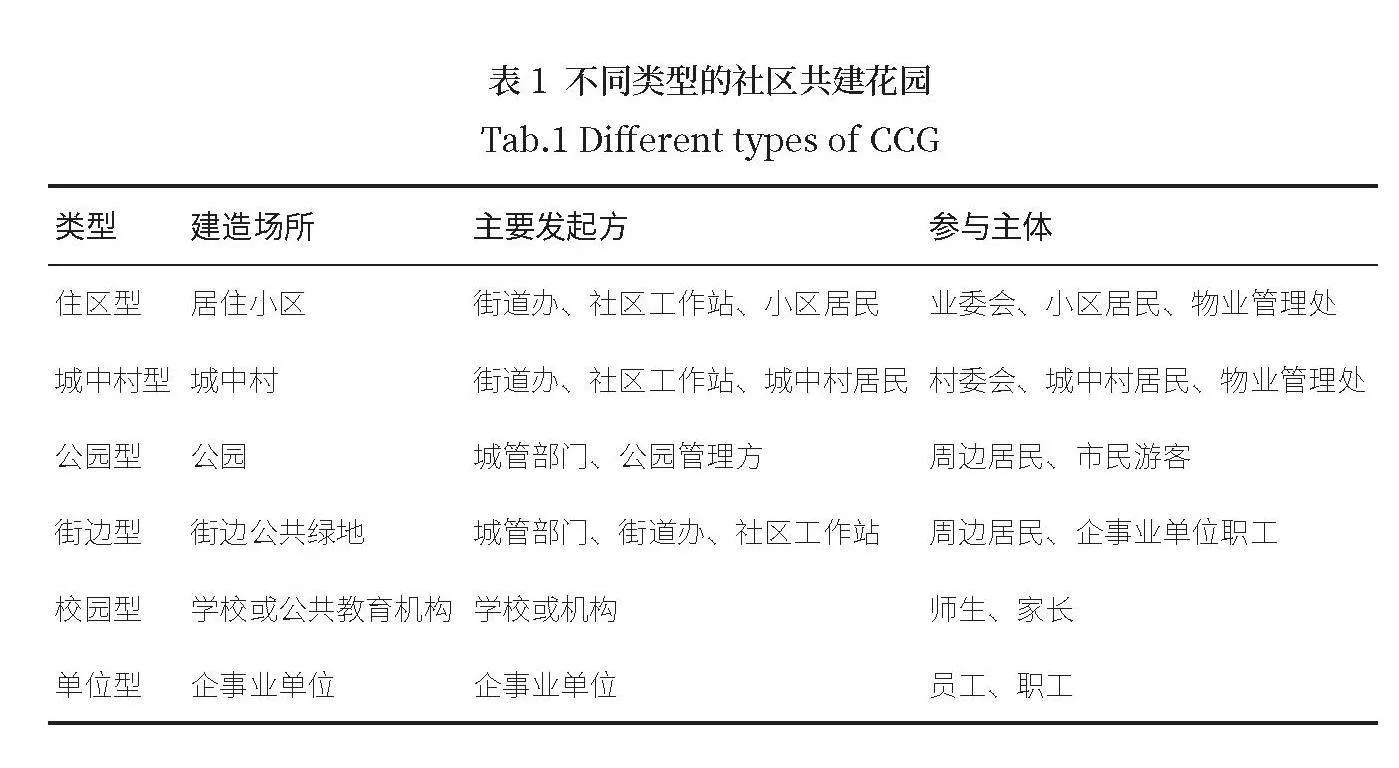

2020年,为推动开展社区共建花园工作,深圳市城市管理和综合执法局制定了《美丽深圳社区共建花园工作手册》,手册中包括了各参与方职责、工作流程及评价考核办法等。其中,根据建造场所、主要发起方以及参与主体的不同,社区共建花园被分为住区型、城中村型、公园型、街边型、校园型及单位型(表1)。

共建流程分为筹备、建造及运营维护3个阶段。筹备阶段主要包括确定共建单位、社区宣传调研及筹备资金等,多为政府或社会组织主导的工作,而协同参与度较高的是建造及运营维护阶段。

借鉴深圳、纽约及新加坡社区花园的建设机制,通过共建社区花园统筹发动各方力量,可以实现协同治理的新格局[7]。在上海以共建的方式成功营造了百草园和创智农园后,北京、深圳、长沙和杭州等城市也陆续开展了社区花园建设[8]。例如,深圳市南山区营造的社区共建花园,增强了居民的社区归属感,充分调动居民参与社区建设的积极性[9]。长沙的儿童参与社区花园实践,通过“校社共建”的协同共建模式,提高儿童的社区人文认知和自身交际能力[10]。

2 协同治理分析框架构建

面对日益复杂棘手的社会问题,协同治理已经成为当下公共管理研究的热点,学者们对于公共服务中协同治理的研究主要集中在概念定义、主体、运行机制及其运行效果等方面。协同治理能够提高公众参与的公平性,是改善规划和政策产出的关键[11]。其强调多元治理主体协商决策,通过整合不同层级的人员,实现其他社会治理方式无法达到的公共政策目的[12]。各参与主体需要提升自身协同治理能力,以发挥社会治理协同效应,而“群社协同”机制可以有效提升群团组织参与社会治理的实践效能[13]。协同治理的本质在于重塑参与主体的激励机制,让其更有动力和意愿进行协同合作[14]。针对协同治理运行机制,学者们认为,健全的制度保障措施影响着协同治理的有序运行和治理成效,通过提升公共服务供给效率,确保服务有效供给[15]。政府利用其影响力可以推动协同治理,在政策制度层面建立协商共享机制,保障协同治理的常态

化[16]。在协同治理机制运行效果方面,日本基层社区治理的多元主体合作,增强了居民公共参与意识和居民自治能力,促进了多元参与主体的合作协同[17]。而通过建立相应的协同治理机制,实现政府部门间信息共享,可以提升政府管理能力[18]。

协同治理能协调多元利益诉求,通过协商、谈判和交易机制影响公共服务供给及公共决策。基于我国的政治制度,现有的社区协同治理呈现出以政府为主、其余参与主体为辅的特征,这与社区共建花园的理念相契合。

因此,本文基于协同治理理论,从政府管理、参与主体、参与途径和主体间关系等维度建立协同治理机制的分析框架——制度规范机制、主体动力机制、实施渠道机制、持续保障机制,以此探索深圳市社区共建花园的发展策略。

3 海月社区花园协同共建概述

本文以公众参与度较高、社区花园协同共建效果较好的海月社区共建花园为例,对其协同共建实践情况展开深入分析。

3.1基本情况

海月社区共建花园位于南山区招商街道海月社区招商海月花园二期西门附近,占地面积约200 m2,是深圳较早营造的住区型社区共建花园。

2018年5月,12名小区业主借鉴上海社区花园营造经验,成立了海月社区绿色家园志愿者队,准备建造社区花园。经管理处和业委会同意,确定了社区花园的位置和设计方案后,志愿者自筹启动资金,开始修整社区花园并自行组织维护管理。这为后续的协同共建打下了良好的公众参与基础。

3.2 协同共建概况

2019年为社区共建花园计划启动初期,海月社区花园在成功运维一年后,引起了海月社区的关注。经过实地考察调研,核心志愿者参与共建的意愿强烈,社区因此推荐了海月社区花园作为共建试点花园。2019年8月,由深圳市城市管理和综合执法局、南山区城市管理和综合执法局、海月社区牵头组织并提供经费,蛇口社区基金会、深圳市绿色基金会、深圳市境兰园林景观有限公司提供专业设计指导,海月社区绿色家园志愿者队承担主要建造工作,多方参与花园共建。

深圳市城市管理和综合执法局在设计阶段组织了业务培训会,邀请来自北京的社区花园专家进行分享和指导,普及社区共建花园理念。在设计机构完成对现场的调研和志愿者的访谈后,社区居民、设计师及相关社会组织代表参加了设计工作坊,以团队共创方式,共同完成花园设计方案。确定设计方案后,志愿者在小区、义工群、业主群发布通告,招募小区居民参与花园共建。在设计师的指导下,由参与设计工作坊的学员和新加入的小区居民志愿者一起动手,完成花园放线、挖沟、摆放木条等工作,共同改造了海月社区共建花园。

改造完成后,志愿者团队从内部推选出花园园长,除了负责打理花园之外,园长还要负责管理志愿者团队、开展日常管养维护和组织花园活动。志愿者通过在业主群分享花园景观,组织丰富的花园活动,吸引更多小区居民加入。虽然会有居民因个人原因退出,但也有新的志愿者补充加入,团队因此保持稳定。日常养护由园长根据志愿者个人特点和能力安排,以周为单位按固定时间轮班,开展花园管护工作(图1)。在植物配置方面,园长经常组织志愿者学习园林绿化知识,根据场地土壤贫瘠、植物生长环境较为恶劣的实际情况,主要使用多年生植物,提升花园的生物多样性和可持续性。

花园的后期运维经费主要由南山区城市管理和综合执法局、海月社区和蛇口社区基金会提供,用于购买花苗、肥料、园艺工具等支出,而蛇口社区基金会还承担了组织海月社区花园志愿者团队的工作。为使共建花园可持续发展,志愿者制作了简易的雨水收集装置(图2),利用弃置的花架、盆栽、书柜等改造成花园设施(图3)。在尝试自制蚯蚓塔失败后,志愿者积极与万科基金会沟通,基金会提供了堆肥箱以改善花园土壤质量。

为体现开放性与参与性,海月社区共建花园定期举办各种共享宣传活动及专题讲座(图4),包括蚯蚓塔建造、手抄报、花园堆肥、花园写生等活动(图5),邀请社区居民和志愿者参与,交流园林绿化知识,指导志愿者管理花园。

在多方的共同努力下(表2),共建花园规模不断扩大,使用率非常高,维持了较好的状态,充分体现了多方参与、在地利用及环境友好的设计建造原则。

3.3 各参与主体状况

在海月社区共建花园的建设过程中,城管部门、基层管理单位、社会组织、企事业单位和社区居民等参与方分工明确,通过不同方式协同共建社区花园(表3)。

城管部门:规划指导,推动花园落地。城管部门主要负责制定建设计划,协调各参与方开展花园共建,保障花园建设资金、品质和持续性。深圳市城市管理和综合执法局、南山区城市管理和综合执法局积极协调各参与方,鼓励社区居民参与花园活动,共同运营活化花园,是海月社区共建花园顺利实施的保障。

基层管理单位:配合落实,引导多方参与。基层管理单位在城管部门的指导下,主要负责组织居民参与花园设计、建造与运营维护,落实建设和运营维护方案,拓宽资金来源,保障花园建设运营经费。海月社区承担了海月社区共建花园的建造费用,每年提供管养经费,同时与义工联合作,组织义工志愿者参与花园维护管理。

社会组织:统筹协调,组织花园共建。社会组织主要负责组建志愿者团队、动员社区居民、组织资金募集等工作,还需要承担与各参与方沟通协调的工作。蛇口社区基金会为海月社区花园共建提供了技术和资金支持,改造完成后还组织了写生、绘画、插花、种植修剪教学及流浪猫领养等活动,吸引更多居民运营花园。

企事业单位:协同配合,发挥自身专业优势。企事业单位主要是配合参与社区花园共建,提供资金、物资、技术或场地等支持。深圳市境兰园林景观有限公司作为参与共建的爱心企业,组织开展了设计工作坊,指导志愿者完成花园改造提升工作。海月花园小区业委会和物业公司同意志愿者进行社区花园改造,提供了场地支持。

社区居民:自愿参与,担任共建主力。社区居民主要以志愿者身份参与花园设计、建造与运营维护,提供人力、技术专长、资金、物资等支持。海月社区共建花园志愿者队根据个人实际情况合理分工,轮班进行浇水、除杂草等基础养护工作,也有专人负责组织花园活动,比如自然科普教育、写生、种植苗木、修剪、除草、制作蚯蚓塔、改良花园土壤等。

4 基于协同治理机制的发展策略

通过分析海月社区花园协同共建情况,本文从协同治理机制中的制度规范机制、主体动力机制、实施渠道机制以及持续保障机制4个方面探索社区共建花园的发展策略。

4.1 夯实制度规范机制

4.1.1 细化协同共建制度

细化社区共建花园运营维护阶段的各项工作要求,针对此阶段可能出现的不同情况,提供专业可行的建议,节约志愿者时间成本,建立更具有操作性的社区共建花园管理维护制度。

4.1.2 制定多元资金参与规则

政府资金主要用于支持社区花园建造,后续养护需要更多资金参与。因此,制定多元资金参与规则,吸引更多社会资金的投入,不仅可以解决管养资金的问题,还可以借此强化主人翁意识,提高参与主体对花园后续管理维护的积极性。结合社区共建花园实际,建议:一是以花园冠名权或设置广告牌的方式吸引企业;二是结合地摊经济活化社区花园;三是通过向基金会申请项目资助。引入多元化的资金,有利于提高参与主体积极性、拓宽实施渠道以及保障花园运营,进而增强各参与方对社区花园的认同感和归属感,推进社区共建花园的发展。

4.2 强化主体动力机制

4.2.1 加大宣传力度

结合自然科普教育、园艺课堂及手工作坊等活动方式,提升社区花园共建活动本身的趣味性,吸引不同使用人群参与。加大社区共建花园宣传培训力度,从居民的角度宣传普及共建概念:一是花园建成后可以改善周边环境,提升居民幸福感;二是通过参与共建活动扩大社交面,构建社区和谐人际关系;三是可以提升孩子的动手和交际能力。以此强化公众对社区共建花园概念的理解,使其认识到参与共建的好处,增强其主动参与意识。

4.2.2优化参与激励制度

现有关于社区共建花园的奖项是由深圳市城市管理和综合执法局组织的深圳社区共建花园“溜溜游园会”,通过全市各区城管局推荐,以工作手册考评标准为依据,每年评选出各区的最佳花园。志愿者经过长时间、持续性的参与,需要得到社会的认可,适当的激励措施可以有效提高多元主体参与社区花园共建的持续性和积极性。为了保持社区花园的活力,动员社区居民持续参与,除了政府年度奖励措施外,还应设置针对志愿者团队和个人的奖项,尤其是对优秀园长的奖励。因此可以激励更多积极性高、组织能力强的志愿者参与共建,保障社区共建花园可持续发展。

4.3 健全实施渠道机制

4.3.1 拓宽多元主体参与渠道

在政府层面,调动街道、社区工作站和物业管理处等基层单位能动性,引导多元主体自发组织社区花园共建项目,拓宽社区花园的参与渠道。在企业层面,加大合作力度,通过企业的社会资源拓宽参与渠道,例如:与支付宝合作,结合社区花园公益性特点,在“蚂蚁森林”“蚂蚁庄园”和“蚂蚁新村”等板块中加入社区花园共建内容,不仅能拓宽参与渠道,也是有效宣传和推广社区共建花园的方式。此外,可以利用网络让多元主体更加便捷有效地参与,如在官方网站和官方微信号上设置专门的板块介绍社区花园共建流程,发布活动信息以及报名参与入口。

4.3.2 建立协同信息平台

搭建多方参与的协同信息平台,使公众可通过平台了解到社区花园的基本情况。平台还应设置社区花园的监督反馈板块,制定合理科学的操作流程,厘清各单位职责分工,避免出现工作推诿的情况。公众对社区花园的建议意见也可以通过平台直接反馈给责任部门,提高解决问题的效率。

4.4 完善持续保障机制

4.4.1 健全监督反馈制度

健全社区花园的监督制度,可以采取以下措施:一是鼓励公众通过协同信息平台对社区花园的建造和管理进行监督,反馈意见和建议;二是以社区为单位组织花园监督队伍,协助花园志愿者不定期对社区花园管理维护情况进行巡查;三是制定监督奖励办法,鼓励公众主动监督。各参与主体的信息反馈有利于协同治理的持续性,在公众监督常态化后,需要进一步完善反馈制度。除了通过协同信息平台、公众号及微博等方式外,还可以将部分事项放权基层单位或社会组织,缩短反馈响应时间,将问题第一时间解决。

4.4.2 培育全流程专业执行团队

目前,第三方机构和社会组织是统筹社区共建花园实施的主体,政府需要培育全流程专业执行团队,借助他们发展和推广社区共建花园。加大对专业执行团队的培训教育,使其具备统筹社区共建花园全流程各阶段工作的能力,将共建主导权交由执行团队,发挥他们的纽带作用,更好地引导多元主体参与到花园活动中。除了专业执行团队,还要支持民间组织成为社区共建花园项目的实施力量,简化民间组织开展共建活动的审批流程,提高民间组织作为参与主体的积极性,加强不同社会组织间的交流合作,促进专业执行团队的良性发展。全流程专业执行团队的出现,可以给予志愿者团队专业的指导,并开展常态化服务,构建社区共建花园的可持续性机制。

5 结语

深圳通过不断实践,摸索出符合实际的社区花园类型、组织统筹方式、设计建造原则、建造管理流程及工作推进方式:一是引导社区党群组织、学校、村股份公司、企事业单位、社区居民、城中村村民以及社会组织等多元参与主体开展共建,发动公众广泛参与;二是利用多媒体平台矩阵发布选址征集,向全社会开展社区共建花园选址征集活动,吸引了众多个人和团体报名参加,拓宽项目参与渠道;三是利用城中村股份公司资助、居民自筹、社区民生微实事、社区生态环保资金、创文经费等多种资金参与方式支持社区花园共建,充分发挥多元参与主体的资源优势;四是与城中村综合治理、小微地块及老旧建筑改造相结合营造社区共建花园,改善了社区居民的居住环境。多元化主体参与城市管理,增强了社区的凝聚力、认同感和归属感,营造出健康和谐的社区氛围。

社区共建花园是深圳对多元主体参与社会治理模式的探索,是践行“共建共治共享”社会治理新格局的重要举措。从海月社区共建花园案例可以发现,协同治理在社区花园共建过程中扮演了重要角色,政府单位、社会组织、小区居民等多方参与主体的协同共建贯穿于社区花园建造全流程。进一步完善社区共建花园协同治理机制,促进多元主体积极参与城市建设管理,有助于构建共商共建共治共享的社会治理模式,推动社区共建花园发展。

注:图4~5由海月社区共建花园志愿者提供,其余由作者自绘自摄。

参考文献:

[1]陆建城,顾宗倪,沈洋. 国外社区花园健康效益研究综述与启示[J]. 林业经济,2021,43(7):34-44.

[2]INGRID J,OLIVIER E,JOËLLE C S. Community gardens as a response to the contradictions of sustainable urban policy: Insights from the Swiss cities of Zurich and Lausanne[J]. Frontiers in Sustainable Food Systems,2022,6:902684.

[3]KINGSLEY J,FOENANDER E,BAILEY A.“It’s about community”: Exploring social capital in community gardens across Melbourne, Australia[J]. Urban Forestry and Urban Greening,2020,49:126640-126640.

[4]萧蕾,杨玉茹,李佳岭. 社会创新视角下竹丝岗社区花园营造实践研究[J]. 南方建筑,2022(8):24-31.

[5]张天洁,岳阳. 协作与包容——新加坡锦簇社区计划解析[J]. 风景园林,2019,26(6):29-34.

[6]侯晓蕾. 基于社区营造和多元共治的北京老城社区公共空间景观微更新:以北京老城区微花园为例[J]. 中国园林,2019,35(12):23-27.

[7]郑婕,吕雅婷,张玉坤,等. 面向“共建、共治、共享”的深圳市社区花园建设机制研究[J]. 建筑创作,2021(1):164-173.

[8]陆建城,罗小龙. 健康促进视角下社区花园支持性环境营造研究——以澳大利亚莫斯维尔社区花园为例[J]. 中国园林,2022,38(1):129-133.

[9]杨奇维. 社区基金会参与社区营造的实践探索——以深圳市南山区蛇口社区“共建花园”社区营造项目为例[J]. 区域治理,2021(22):272-273.

[10]沈瑶,廖堉珲,晋然然,等. 儿童参与视角下“校社共建”社区花园营造模式研究[J]. 中国园林,2021,37(5):92-97.

[11]CLARK J K. Public values and public participation: A case of collaborative governance of a planning process[J]. The American Review of Public Administration,2021,51(3):199-212.

[12]吴建南. 中国式协同治理:不仅仅是大气污染防治的故事[J]. 公共管理与政策评论,2022,11(6):22.

[13]杨柯,唐文. “群社协同”:群团组织参与社会治理的重要路径——以H市妇联协同女性社会组织为例[J]. 思想战线,2022,48(2):117-126.

[14]周凌一. 正式抑或非正式?区域环境协同治理的行为选择——以2008—2020年长三角地区市级政府为例[J]. 公共管理与政策评论,2022,11(4):120-136.

[15]李健,李雨洁. 链块结合:超大城市社区政社协同治理机制创新——以北京市“回天地区三年行动计划”为例[J]. 北京行政学院学报,2022(6):21-29.

[16]刘燕,叶晴琳. 动机与能力:成都平原经济区大气污染协同治理的政策研究[J]. 公共管理与政策评论,2022,11(6):49-58.

[17]崔月琴,胡那苏图. 基层社区协同治理机制的借鉴与思考——基于日本丰田市社会调研的分析[J]. 学习与探索,2020(6):24-35,191.

[18]李珒. 协同视角下政府数据共享的障碍及其治理[J]. 中国行政管理,2021(2):101-106.

文章编号:1671-2641(2024)02-0022-06

关键词

社区花园;协同治理;共建共治共享;社区营造

Keywords

Community garden; Collaborative governance;

Co-construction, Co-governance and sharing; Community construction

收稿日期:2024-01-27

修回日期:2024-03-26

作者简介:

郑雨/1990年生/男/广东梅州人/硕士/深圳市公园管理中心(深圳 518000)/风景园林工程师/专业方向为园林工程管理、风景园林

李婕/1980年生/女/江苏南京人/硕士/深圳市公园管理中心(深圳 518000)/风景园林高级工程师/专业方向为风景园林