可持续场地倡议(SITES)评价体系在中国城市绿地建设中的研究进展及适用性讨论

2024-08-12林广思朱欣贺肖淇

摘要

建设可持续的城市绿地是风景园林行业实现可持续发展的重要途径。然而,中国目前缺乏指导可持续景观建设的标准体系。可持续场地倡议(SITES)体系的提出和引入为国内相关研究提供了新的切入点。以SITES评价体系为研究对象,概述其起源、主要内容等,明确其在城市绿地项目建设中的应用价值,全面总结了SITES评价体系在国内研究与应用方面的进展,同时深入探讨了其在中国城市绿地建设中的适用性和局限性。SITES在关注“场地”尺度、覆盖全生命周期、设置“门槛”条件以及全球统一标准等方面展现了较强的适用性,然而,在实际应用于中国城市绿地项目时存在一定的局限性,包括SITES标准与国内标准规范的不匹配,分值权重的失衡,缺乏政府相关福利政策支持和推广受限制等问题。

文章亮点

1)SITES评价体系为中国城市绿地建设提供了一套覆盖全生命周期、注重场地尺度的可持续性评价工具; 2)SITES体系在中国的应用面临标准不匹配、分值权重失衡、政策和推广限制等局限; 3)提出多方合作推广SITES,建立本土化评价体系,以促进城市绿地可持续发展。

关键词

城市绿地;可持续景观;可持续场地倡议(SITES);景观绩效

收稿日期:2023-07-19

修回日期:2024-01-19

中图分类号:TU985 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.02.001

文章编号:1671-2641(2024)02-0002-05

LIN Guangsi,ZHU Xin,HE Xiaoqi

Study Progress and Applicability Discussion of SITES Rating System in Chinese Urban Green Space Construction

Abstract

Constructing sustainable urban green spaces is a crucial avenue for the landscape architecture industry to embody the principles of sustainable development. However, China currently lacks a standardized system to guide sustainable landscape construction. The introduction of the Sustainable SITES Initiative (SITES) provides a new perspective for domestic research in this regard. This article focuses on the SITES evaluation system, outlines its origin and key components, and emphasizes its practical value in urban green space project development. It comprehensively reviews the progress of SITES evaluation system research and application within China, while delving into its applicability and limitations in the context of urban green space construction. SITES demonstrates strong applicability through its focus on the "site" scale, coverage of the entire lifecycle, establishment of "threshold" conditions, and global unified standards. However, certain limitations exist when applying SITES to urban green space projects in China, including mismatches between SITES standards and domestic regulations, imbalanced point weights, and a lack of government support policies and promotion restrictions.

Keywords

Urban green space; Sustainable landscape; Sustainable SITES Initiative (SITES); Landscape performance

风景园林作为一门涵盖多方面知识的综合性学科,需要采用综合的评价方法对其进行评价。早期,对景观的评价主要依赖于心理学、美学等主观标准,用以进行景观的价值判断。然而,随着可持续景观理念的提出,如何在景观规划与建设中贯彻可持续发展理念,成为一个至关重要的问题。因此,建立具有指导性和约束性的可持续景观评价体系成为各国专家学者关注的焦点。目前,一些国家已经成功建立并应用了综合性的可持续景观评价体系,如可持续场地倡议(Sustainable SITES Initiative , SITES)、绿色社区评价体系(Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development,LEED-ND)、景观绩效系列研究计划(Landscape Performance Series,LPS)等[1]。在这些体系中,SITES被认为是目前最成功、最受风景园林行业认可的可持续景观综合评价体系。

中国一直以来对生态环境保护、可持续发展给予高度重视。1994年5月颁布的《中国21世纪议程》首次提出了我国可持续发展的总体战略。近年来,我国在城市规划、建筑和园林绿化领域陆续颁布了一系列标准或规范,如《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378,2006年、2014年、2019年)、《海绵城市建设评价标准》(GB/T 51345,2018年),旨在指导各领域的可持续实践。这些标准和规范对于场地(site)尺度的可持续景观设计评价进行了一定的探索和尝试。同时,中国也开展了一些关于SITES评价体系的研究[2~6],这一系列研究在一定程度上丰富了可持续景观的理论,提升了景观建设项目中的科学性和规范性。

目前,中国尚缺乏一套标准化的系统来指导可持续景观建设,SITES体系的引入为国内相关研究提供了新的基础。然而,现有研究常常忽视了SITES体系在中国城市绿地建设中的适用性,将其直接作为设计研究的基础,其有效性可能会受到合理质疑。因此,本研究对SITES体系的框架和指标进行分析,评估其在中国城市绿地建设中的适用性及局限性,为未来在中国城市绿地项目中精确应用SITES体系提供理论基础和实践指导。

1 SITES评价体系概述

SITES是2006年由美国风景园林师协会(ASLA)、约翰逊总统夫人野生花卉中心(Lady Bird Johnson Wildflower Center,LBJWC)和美 国

国家植物园(United States Botanic

Garden,USBG)合作发起的一项研究,旨在为风景园林项目的规划、设计、施工和运营维护等实践提供指导和绩效标准[7],系统性地评估风景园林项目全生命周期的可持续性[2]。

SITES在2009年发布的第一版评价体系《2009 版指导方针和执行标准》(又称《2009 版SITES 评价体系》),是全球范围内最早出现的、成熟度相对较高的风景园林场地可持续评价体系。经过两年的试点项目测试,SITES对评价体系的指导方针、指标和评分项权重体系进行了完善,于2014年6月发布了《SITES评价体系v2》(SITES v2 Rating System )和《 SITES参

考指南v2》(SITES v2 Reference Guide)[8],这一版本为可持续场地设计提供了全面的指导方针、标准和评价方法。SITES v2是首个向公众开放并可作为获取景观设计认证基础的评级体系,其发布标志着SITES在不断完善中迈向更广泛的应用和认可,为风景园林领域的可持续设计提供了具体而可行的指引。

SITES提出10项指导原则,涉及设计学、管理学和生态学等多个学科,为可持续场地设计提供综合指

导[8]。这些原则为后续评价体系中先决条件和得分点的构建奠定基础。SITES评价体系的目标是将宏观的指导性原则具现化,包括:创造可再生系统和恢复景观韧性;确保未来资源供给和缓解气候变化;通过设计、开发和维护实践来改变市场观念、提高人类福祉和加强社区联系[9]。SITES认证体系总分为200分,另有9分作为额外加分(表1),支持不同类型和尺度的景观项目。认证等级分为认证级(Certified,70~84分)、白银级(Silver,85~99分)、黄金级(Gold,100~134分)和铂金级(Plantinum,135分以上)[9],根据项目得分设定灵活目标,鼓励设计团队灵活地、创造性地开发和设计美观且实用的可持续场地。

2 中国SITES评价体系研究及应用现状

2.1 中国SITES评价体系研究进展

鉴于国内对可持续景观评价研究的不足,SITES评价体系发布后,国内学者开始深入研究其框架、应用范围及与其他评价体系的对比。戴代

新[3]、张善峰等[4]对SITES体系的发展历程、理论基础、指导原则及评价内容进行了全面剖析,指出在中国特定的土地开发背景下,SITES体系具备重要的借鉴和指导作用。叶雪等[5]通过探讨2个不同类型项目的应用实践,阐明了SITES评价体系在从设计到施工各个阶段的可行性,并强调在国内推广SITES评价体系的必要性。贾培义等[2]聚焦于SITES体系2个版本的比较研究——2009年的SITES v1和2014年的SITES v2,总结了评估框架、权重分配、评级方法和指标内容的演变。此外,杨阳等[1] 则认为SITES作为一种前馈式评估工具,其标准和要求将随着实践经验的积累而持续优化,其有效性依赖于实证研究的支持。SITES评价体系已逐步被行业认可,并成为可持续景观评价的标准之一,在风景园林实践中的应用受到广泛关注 [10~13],这一系列研究为SITES评价体系在国内的推广和应用提供了有益的参考和支持。

在对SITES评价体系的研究中,学者们普遍认为,由于中美两国在生态环境、地理人文、经济与社会发展等方面的差异,SITES体系在中国的应用需要进一步进行本土化的考

量[14]。部分学者指出,SITES体系中的某些指标并不完全符合中国的地域特性和技术规范[15]。同时,也有研究基于SITES体系提出了对中国海绵城市建设的指导和借鉴[16]。总体来看,SITES评价体系在中国城市绿地建设中的适用性还有待深入探讨,关键在于如何有效整合SITES体系,使之更好地适应中国的具体情况,从而为可持续城市绿地建设提供实际的指导。研究将促进SITES在中国的广泛应用,并为可持续城市发展的实践与理论提供更紧密的结合点。

2.2 中国城市绿地SITES认证情况

根据SITES官网显示,截至2024年,已有超过330个项目参与了SITES认证计划。这些项目涵盖约

120 km2的景观和户外空间,项目跨越22个国家。笔者对SITES官网公开的认证项目进行了梳理,截至2024年3月,共有90个项目已完成正式认证,同时还有21个项目处于预认证阶段[17]。预认证是在项目正式申请认证之前,项目团队可以选择进行的一种审查和确认过程,表明项目正在朝着认证的方向努力,但尚未达到正式认证的要求。

在这些认证项目中,中国有3个项目获得了正式认证,分别是广州白鹅潭展示中心(铂金级)、香港星光大道(金级)和上海徐汇跑道公园(金级),另有8个项目获得了预认证[17](表2)。

3 SITES评价体系在中国城市绿地建设中的适用性与局限性

3.1 适用性

SITES评价体系立足于生态系统服务和全生命周期的理论,其价值观在全球范围内的风景园林项目中具有广泛适用性。作为起源于美国的可持续景观评价体系,SITES自发起至SITES v2正式发布的8年发展历程中,不断汲取全球试点项目的经验,持续优化和完善框架、目标和指标。因此,SITES在技术指标方面对非美国地区的风景园林项目同样适用[4]。在中国城市绿地建设中,SITES体系的适用性主要体现在以下几个方面:

1)关注“场地”尺度

目前对于景观可持续性的量化研究尚不充分,城市绿地的可持续性评价主要基于城市规划和建筑学的标准和规范,缺乏对“场地”概念的认知,场地是提供景观服务,实现人类福祉的最具操作性的空间尺度。

SITES将场地定义为“正在进行开发和管理的整体性项目区域,包括保护和修复区域”,并且致力于将可持续发展理念应用于任何场地,关注场地的景观属性和建筑物与景观的集成。其关注点涵盖了场地的景观属性以及建筑物与景观的有机整合。SITES评价体系突破了传统的城市规划和建筑设计评价模式,以“场地”为核心,综合考虑地理、自然和人文等多维度因素,系统地关注景观建设活动。其适用范围广泛,可覆盖面积为0.1~

200 hm²的几乎所有类型的绿地。但对于区域尺度的规划类或农业类项目的适用性相对有限[3]。

2)覆盖全生命周期

目前对于可持续景观的概念还没有形成统一的规范化表达,不同的学者、机构对可持续景观有着不同的理解和表述,但究其本质都是基于风景园林全生命周期理论,从环境、经济和社会3个维度对可持续景观内涵以及其所发挥的价值展开讨论。

SITES评价体系在构建框架时也QdikkbyKpq1cWE0VJS8uh9kum/IM0DeCWavCjduUA1Y=借鉴了全生命周期理论,其根据风景园林项目的生命周期特点,建立了一套系统而详尽的评价标准。这套体系从项目策划阶段的场地环境评估和规划流程,到设计阶段对水资源、土壤、植被和空间功能的全面考量,再到施工阶段的技术和材料选择,以及运营阶段的维护、能源消耗和景观性能监测,均进行了全面的评估。这种覆盖全生命周期的评价方法,能够全方位地衡量场地设计在其整个生命周期中的可持续性和效益,为可持续景观的实践提供了坚实的评价基础。

3)设置“门槛”条件

SITES评价体系在项目认证过程中设立了明确的“门槛”条件,每个项目都需要通过 10 个部分的评估认证,涵盖场地环境、设计、施工、运营、维护、教育与创新等方面。这包括18个必须满足的先决条件、48个可获得分数的得分点,以及1个额外的加分项[9]。先决条件是项目认证的基本要求,所有先决条件都必须得到满足项目才能获得正式认证。而得分点虽非强制性要求,但项目需要在这些得分点中获得足够的分数以满足认证标准。这样的分级评价体系旨在激励项目在可持续性方面进行灵活和创新的设计与开发,而不是仅仅遵循固定的实施方法。这种评价结构的差异化确保了SITES评价体系能够灵活地适应不同类型和规模的景观项目。

4)全球统一标准

SITES评价体系在全球范围内采用同一版本的评价标准和参考指南。这种全球统一的评分和分级方式为认证机构提供了统一的衡量标准,使得项目能够相互比较,进而发挥优秀项目的示范作用和激励效应。这一标准化的体系有助于确保SITES的全球认可和可持续性实践的普及[18]。

3.2 局限性

虽然SITES评价体系在中国城市绿地建设中有一定适用性,但其局限性亦不容忽视。为了构建适合中国的可持续场地评价体系,有必要分析中美在城市绿地建设环境上的差别,并将SITES体系的框架和指标与中国的相关标准进行对比研究。笔者据此从标准规范适配性、评价指标的分值权重、现行政策支持以及推广4个方面展开论述,旨在全面审视SITES评价体系在中国城市绿地建设中潜在的局限性。

1)国内标准规范不完全匹配

将SITES评价体系应用于中国城市绿地建设时,面临着国内标准规范与SITES标准之间的不完全匹配问题。设计师在制定设计策略和认证机构在准备证明材料时,常常面临着美国标准规范在中国没有等效替代的情况。以上海徐汇跑道公园为例,该项目的经理介绍,项目方在设计雨水花园时需要应对美国百分比降雨事件概念在国内缺少对应指标的挑战。相较于SITES采用的概念,住房和城乡建设部印发的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(建城函〔2014〕275号)更倾向于以年径流总量控制率为评价依据。这导致设计团队需要自行查找上海市近30年的降雨量,计算SITES要求中95%降雨事件对应的降雨量数值,并以此为目标进行相关雨水设施的参数设计。类似的情况还存在于植被和土壤保护区(VSPZ)概念上:在SITES标准中,保护区按照“灌木的直径、树木的胸径宽度乘以某个距离”来划定区域,而国内尚未有类似的具体要求。此外,在施工过程中,SITES通过柴油发动机的有害气体排放指标来判定项目对空气质量的保护情况,而国内也没有相关的深入研究[6]。

在处理国内设计标准与SITES标准不一致的情况时,项目团队需要对两者进行比对,并通过补充文件的形式证明该项目不仅符合中国的规范,也与SITES其他项目在某项指标上的处理方式一致,后续项目认证时仍需要对该指标进行完整的说明,增加了工作程序的繁琐性。这也是SITES在中国绿地建设应用和推广过程中的一大局限。

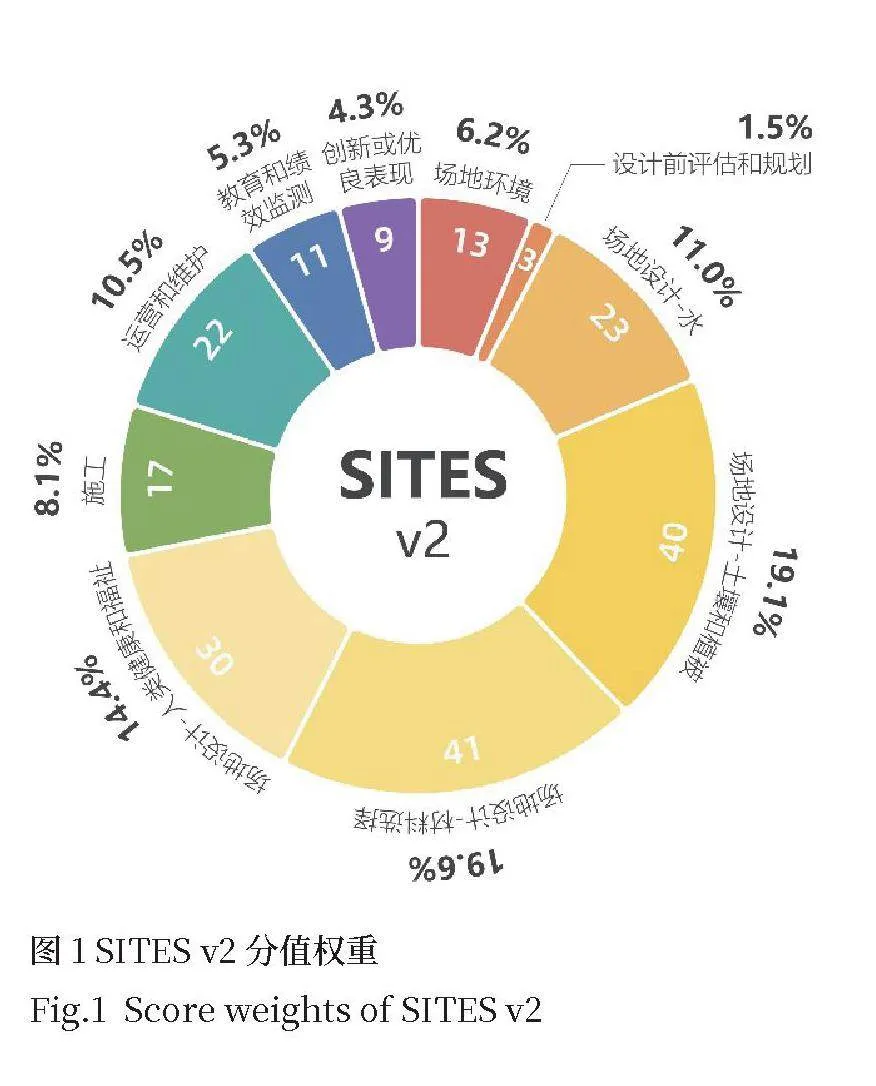

2)分值权重部分失衡

SITES评分体系在中国城市绿地建设的应用中显示出分值权重的不平衡(图1)。研究指出,该体系在经济和社会效益方面的分值权重相对偏

低[14, 18],整体体系侧重于对生态效益的评价[3]。SITES在评估生态效益时主要关注植被、材料和水资源等静态要素,但对动态要素的考量不足,尤其是对动物因素的关注明显不够。然而,动物在生态系统中对于维持生态平衡和促进生物多样性具有重要作用 [15]。

此外,SITES认证体系在设计阶段的重视程度较高,但对施工及运营维护阶段的评估不够全面,这可能影响其在中国城市绿地项目中的应用效果。一个成功的可持续景观项目不仅需要在设计阶段提出切实可行的规划和创新设计,还需在施工阶段实施严格的建造标准,并在运营维护阶段制定并执行长期的可持续性维护计划,以确保项目的持续景观表现和生态再生能力。SITES在这些关键后期阶段的评价不足,可能会限制其在中国背景下的综合适用性。

3)政策支持不足

SITES认证在中国城市绿地建设中缺乏政府的相关福利政策支持。相较于建筑行业,绿色建筑在中国得到了中央和地方政府的大力支持,这一点体现在众多财政奖励和扶持政策上。例如,财政部、住房和城乡建设部于2012年联合发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》(财建〔2012〕167号)明确了绿色建筑的财政奖励标准,2012年奖励标准为:二星级绿色建筑奖励45元/ m2,三星级绿色建筑奖励80元/ m2。各地方政府也发布了针对绿色建筑和节能建筑的奖励标准,如北京市的《北京市发展绿色建筑推动绿色生态示范区建设财政奖励资金管理暂行办法》(京建法〔2020〕4号),上海市的《上海市建筑节能和绿色建筑示范项目专项扶持办法》(沪住建规范联〔2020〕2号)等。然而,针对SITES认证,国内尚未出台类似的财政激励措施,导致申请SITES认证在很大程度上变成了业主的自愿公益活动。在认证过程中,所有注册认证费用和第三方咨询服务费用都需要由业主自己承担,这种情况限制了SITES认证在国内的推广和应用。

4)公众认知不足

在中国,目前园林绿化在建筑或建筑群项目中通常不被优先考虑,这一现象在许多房地产项目的规划中尤为明显。项目中往往先会进行建筑方面的设计,然后预留出园林区域,最后再对该区域进行园林设计。此外,园林设计受到多种限制,包括绿地率和硬化面积等指标的约束,以及对园林建设经费的压缩。业主对园林绿化的不重视可能由于公众对园林绿化的认知水平较低:对大部分公众来说,他们无法感知和理解不同的树种、不同形式的驳岸、不同材质的地面会对自身或者对环境、生态产生何种影响。因此,即便业主在可持续景观设计上投入了大量资源,公众也可能无法充分认识到其重要性。USGBC-SITES北亚区办公室市场拓展与转化部专员也表示“相较于LEED,SITES在国内的认知度、应用和推广还是具有一定局限性的。” 这表明SITES在中国的推广面临一系列挑战,需要更多的宣传和推动,以提高其在行业中的认知度和应用水平。

4 结论

随着可持续发展理念在风景园林学科领域的不断深入,可持续景观设计及其综合评价成为学科研究的重点课题之一。本研究首先对SITES评价体系进行了概述,随后全面总结并阐述了其在国内研究与应用方面的进展,最后详细讨论了SITES评价体系在中国城市绿地建设中的适用性与局限性:SITES在关注“场地”尺度、覆盖全生命周期、设置“门槛”条件以及全球统一标准等方面展现了较强的适用性,为中国城市绿地项目提供了全面且操作性强的评价工具;然而,SITES在实际应用于中国城市绿地项目时,仍然存在一些限制性因素,包括SITES标准与国内标准规范的不匹配,分值权重的失衡,缺乏政府相关福利政策支持和推广受限制等问题。总体而言,SITES评价体系为中国城市绿地建设提供了一个对其具有指导性的可持续性评价工具,但在对其实际应用中,需因地制宜、灵活运用,并结合国情进行调整。

目前,SITES在中国风景园林行业中的应用还不够广泛。为此,政府、认证机构、学术界、设计师和公众应携手合作,共同致力于加大对SITES的宣传和推广力度,推动适应我国实际情况的可持续场地评价体系的建立。通过建立本土化评价体系、增加社会各界的参与和增强可持续意识,促进城市绿地建设的可持续发展。

致谢:感谢USGBC-SITES北亚区市场拓展与转化部专员周子涵女士和Sasaki徐汇跑道公园(SITES认证项目)项目经理朱宇先生为本文提供的相关信息。

注:图片为作者自绘。

参考文献:

[1]杨阳,林广思. 面向循证设计的景观绩效评估研究:发展、内涵与重点[J]. 景观设计学,2020,8(2):74-83.

[2]贾培义,郭湧. 美国可持续场地评估体系SITES V2版与V1版对比分析研究[J]. 动感(生态城市与绿色建筑),2014(4):66-71.

[3]戴代新. 场地可持续性设计行动计划SITES引介[J]. 华中建筑,2014,32(12):12-17.

[4]张善峰,宋彦,王琳. 为了未来的景观设计:美国“可持续场地倡议”的研究现状与启示[J]. 生态经济,2015,31(6):28-35.

[5]叶雪,董荔冰. 美国可持续场地评价系统及其应用研究[C]//中国风景园林学会. 中国风景园林学会2013年会论文集(下册). 北京:中国建筑工业出版社,2013.

[6]LIN GUANGSI,ZHU XIN,HE XIAOQI. Application of the Sustainable Sites Initiative Rating System in Urban Green Space Construction in China—The Case of Xuhui Runway Park[J]. Land,2024,13(3):309.

[7]福斯特·恩杜比斯,希瑟·惠伊洛,芭芭拉·多伊奇,等. 景观绩效:过去、现状及未来[J]. 风景园林,2015,22(1):40-51.

[8]弗雷德里克·斯坦纳,达尼埃尔·皮耶拉农齐. 可持续场地倡议——城市景观的新前景[J]. 曹越,叶晶,殷源源,译. 动感(生态城市与绿色建筑),2014(4):30-39.

[9]SUSTAINABLE SITES INITIATIVE. SITES v2 Rating System[EB/OL].[2024-03-18]. https://www.sustainablesites.org/resources.

[10]孙元超. SITES绿色建筑认证体系应用实践——以某城市公园项目为例[J]. 绿色建筑,2015,7(2):12-15,19.

[11]吴京,刘勇华,王伟,等. SITES指标评估体系对城市生态文明建设的借鉴作用[C]//中国环境科学学会. 2019中国环境科学学会科学技术年会论文集(第一卷). [出版地不详]:[出版者不详],2019:102-111.

[12]汪军,张奕欣. 可持续城市棕地再生设计评价——以SITES体系为例[C]//中国城市规划学会. 面向高质量发展的空间治理——2021中国城市规划年会论文集(02城市更新). 北京:中国建筑工业出版社,2021:242-253.

[13]戴代新,齐承雯. 美国可持续风景园林设计案例与启示[J]. 中国城市林业,2015,13(1):33-37,61-63.

[14]孙楠,孙国瑜. 风景园林可持续性评估指标体系比较分析研究[J]. 园林, 2019(7):14-19.

[15]张浩,伍蕾. 美国景观可持续场地评估体系的探究与启示[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版),2017,31(2):107-112.

[16]岳小洋,邹寒,孙桦. SITES可持续场地评估体系对海绵城市建设的启发[J]. 绿色建筑,2019,11(2):16-19.

[17]SUSTAINABLE SITES INITIATIVE. Projects[EB/OL].[2024-03-18]. https://www. sustainablesites.org/directory.

[18]沈洁,龙若愚,陈静. 美国LEED-ND/SITES/LPS雨水管理评价标准对中国海绵城市绩效评价的启示[J]. 风景园林,2019,26(3):81-86.

作者简介:

林广思/1977年生/男/广东信宜人/博士/华南理工大学建筑学院(广州 510641)/教授/研究方向为风景园林规划设计及理论

朱欣/1997年生/女/浙江金华人/硕士/华南理工大学建筑学院(广州 510641)/专业方向为风景园林规划设计及理论

贺肖淇/1998年生/男/河南平顶山人/华南理工大学建筑学院(广州 510641)/在读硕士研究生/专业方向为风景园林规划设计及理论