知音

2024-08-07小河丁丁

人生最美好的是童年,而阅读能让童年更加美好。

——小河丁丁

“冰梆哦——冰梆——”

“冰梆哦——冰梆——”

卖冰棒的人过来了。

这是一个女孩,把冰棒吆喝成了冰梆。棒,是重音。梆,是轻音,吆喝起来松快多了,听起来也亲切多了。于是大人孩子都知道,“咧开”过来了。

兴许“咧开”是镇街上第一个卖冰棒的?不然为什么镇街上的人都跟着她叫“冰梆”?无论如何,在我的印象里,自从有了“冰梆”就有了“咧开”,或者说,自从有了“咧开”就有了“冰梆”。

我们家住在主街,街上铺着青石板。打陀螺的时候,玩泥巴的时候,丢沙包的时候,抓石子的时候,跳房子的时候……不论什么时候,我们正玩得起劲,不远处就传来那么熟悉而且悦耳的吆喝:

“冰梆哦——冰梆——”

“冰梆哦——冰梆——”

那其实不像吆喝,那么稚嫩的女中音,飘悠悠的,更像歌唱。

卖冰棒的女孩只有咧开,别的不是大男孩就是小伙子,往往骑着单车。“冰棒嗷!冰棒嗷!”他们的吆喝像号叫,夹着焦虑、烦躁,还有几分气恼——镇街上的人不爱买他们的冰棒。于是他们拼命蹬着单车,从石板街上带着风尘狂飙,铃铛震得叮当响,根本不必用手捏。镇街上的人还没有反应过来,他们的背影已经远去。你想买冰棒只得高喊两声:“喂!喂!回来!”他们赶紧一个急刹,匆匆调转车头,生怕动作慢了你就改变主意。

是的,那些大男孩小伙子卖冰棒,往往骑着单车,把泡沫箱绑在后座。咧开呢?从来不骑单车,她用一条布带把泡沫箱背起来,于是身子自然倾斜,恰似一棵小柳树被拉弯了,两条长辫子垂下去就像柳条,随着步子轻轻摇荡。我们总恨不得帮帮她,可是怎么好帮呢?顶多只能买根冰棒。

不骑单车,咧开并不嫌fAnywD7uBHu7oI6WJg8TmKZSJgdhH5sTL9aq0KO6o7k=慢,走路不急不忙。听见歌唱般的吆喝,孩子就停止玩耍,大人就停下活计,用目光迎着她。谁家孩子要买冰棒,她就走过去,但若大人不乐意,她不会像别的卖冰棒的人故意在那儿逗留,而是自顾走路,因此大人不怪她。孩子也不怪她,再不懂事的孩子,也知道她愿意把冰棒卖给自己,只是大人不买,没有办法。她离去的时候,不论孩子大人,总是望着她的背影,听着她的歌唱,直到她走远了,才继续玩耍或者干活。有的孩子先前发生了小小的争执,有的大人先前在想着不快的事情,在她过来的这一段短暂的光阴里,竟都像是忘了,等她过去了才回过神,也都懒得再理会。

卖冰棒的日子往往骄阳似火,别的卖冰棒的人爱戴草帽,洋气一点还戴墨镜,咧开什么也不戴,可是她的面庞仍然那么白皙,好像太阳特别关照她,只愿晒黑她的头发。别的卖冰棒的人,骑着单车仍然满头大汗,说话喘着气,吆喝带着喊,脸上藏不住的不耐烦。咧开走路靠双脚,背泡沫箱用肩膀,说话那么轻柔,吆喝总像歌唱,微笑在眼中闪亮,在嘴角荡漾。

“这是一个好女孩。”大人见到咧开总爱这样赞叹,不用话语就用眼神。孩子见到咧开呢?有的暗自惭愧,也有的拍着手叫:“咧开冰梆!咧开冰梆!”唉,这么好的女孩怎么叫她咧开?这里嘲笑小孩的哭相爱说“咧开嘴巴哭”,调侃小孩的笑相爱说“咧开嘴巴笑”——难道她从前很爱哭吗?我见多了她的微笑,真想不起她哭的样子,应该是她老冲人笑,所以得到这么一个诨名吧,实在太委屈她了。

有一天,我和母亲都在家门口,不记得在做什么。

“冰梆哦——冰梆——”

“冰梆哦——冰梆——”

咧开过来了。

母亲给我买了一根冰棒,看着咧开的背影,脸上现出古怪的笑,悄声说:“咧开好懂事啊,给你做老婆要不要?”我的脸又红又热,不理母亲,走开了。

大人提起咧开,常常会说:“不知道将来咧开嫁给谁。那家人真有福气。”这样羞人的话,大人有时还当着咧开的面说呢,咧开双颊就开了两朵红桃花,说:“人家还小。”于是大人笑笑,不忍心再说了。

那些骑单车的人来镇街上卖冰棒,面孔和声音永远是生疏的,什么时候现身也没准。咧开不一样,她卖冰棒日子长了,时间和路线形成习惯。那条镇街长长的,分为上街、中街和下街,咧开家住在下街,我们家住在上街,每天中午见她一次,傍晚见她一次。谁家忘记煮饭,看见咧开来了,或者听见咧开歌唱,就总爱说:“啊哟,咧开来了,饭还没有煮!”

我们不会留意冰棒是什么品牌,“咧开”就是金字招牌。同样的冰棒,咧开卖的似乎就好吃些。谁家孩子闹着要吃冰棒,大人总爱说:“等咧开来,等咧开来。”叫孩子听话也爱说:“乖,等咧开来了给你买冰梆。”别人来卖冰棒,我们还不大欢迎呢,人家吆喝:“冰棒嗷!冰棒嗷!”我们就嚷:“硬邦邦!硬邦邦!”硬邦邦的冰棒才好嘛,才从冰厂出来嘛,但不是咧开卖的我们不稀罕。只要是咧开卖的冰棒,哪怕快融化了,吃起来也特别开心。

吃了咧开多少冰棒?我上了初中,是镇中学,每天步行去上学,放了学就回家。咧开大概小学没有毕业?夏天一到就卖冰棒,年复一年。

“冰梆哦——冰梆——”

“冰梆哦——冰梆——”

咧开的歌唱童稚气少了,青春气多了,却更加动听了。她认识我,认识镇街上所有的人,应该也知道我们的名字?然而买卖归买卖,她跟我们永远是那么简单的对话,用不着叫名字。我们呢,都不知道她的名字,只管她叫咧开,而她爽爽快快地答应,似乎并不觉得刺耳。

“咧开,买一根冰梆。”

“要白糖、绿豆,还是糯米?”

咧开为什么卖冰棒?家里很困难吗?她们家什么样子?有几口人?我一无所知,只知道她的衣裳总是旧的,而且大了不止一号。那条石板街长长的,两旁岔出许多小巷,上街不少人家我还不熟呢,中街、下街就更陌生。

又吃了咧开多少冰棒?我上了高中,是县一中,上学要搭大客车或者中巴车,节假日才能回家。那天我坐在家门口,满街阳光灿烂,照得古老滑腻的青石板像琴键一样好看,熟悉而且悦耳的歌唱再度传来:

“冰梆哦——雪糕——”

“冰梆哦——雪糕——”

啊,是咧开,她还在卖冰棒,还像从前那样背着泡沫箱,倾斜着身子,只不过泡沫箱换了新的,背带用彩线编成,好像一道虹从右肩跨到左腰。从小看惯的长辫子变成了运动头,衣服比过去合体,眉眼也长开了,身材更是变得苗条,叫人不好意思多看。我低下了头,却听见对门周家阿姨说:

“咧开啊,我买冰梆。”

“要冰梆?还是雪糕?”

嗯,年代不同了,如今雪糕唱主角了。我抬起头,咧开正低头把手伸进泡沫箱,鬓发像扇子一样遮住面庞。周家阿姨买了什么我不记得,只记得咧开临走的时候说:“阿姨,以后不要叫我咧开,我的名字叫知音。”她的声音不高,但也不低,周围的人都听得真。周家阿姨有些窘迫,就讪笑着说:“知音?这个名字好……知音!知音大姑娘了!”

啊,知音,这个名字不仅好听,意思也好。我好想好想买根雪糕,借机叫她一声知音,可念头才冒出来,双颊就像火在烧,哪里还能启齿呢。反正她一天来两次,有的是机会……我这样安慰自己。

从此很少有人再叫她咧开,要么就不叫,要叫就叫知音。偶尔谁家孩子拍着手嚷:“咧开冰梆!咧开冰梆!”大人就会瞪他一眼,说:“要叫知音,知音姐姐!”

知音姓什么呢?我不知道,也不想打听。恐怕有不少人也跟我一样吧?不知道她姓什么,不论口头还是心里就叫她知音,天然的亲近。

但我从来没有当面叫她知音,每次想买她的冰棒,脸一热心就发慌,就总也没有买成。

暑假过了一小半,太阳越来越毒辣,石板街烤得几乎要冒烟,打赤脚的人脚底一踩青石板就赶紧抬起来,那样子既狼狈又滑稽。空气中似乎夹杂着小火星,吸进肺里叫人窒息,我怀疑自己随时会中暑。这样的季节,不仅孩子闹冰棒大人不忍拒绝,大人自己也要吃呢。那些骑单车卖冰棒的大男孩小伙子生意红火起来,于是他们到了镇街上经常推着车,一个个昂首挺胸,神气非凡。不论走到哪里,冰棒签随地可见,孩子就捡来做游戏,或者当算筹数数用。

然而,大街小巷再也听不到那么熟悉而且悦耳的歌唱:

“冰梆哦——雪糕——”

“冰梆哦——雪糕——”

大人呢,再也不对孩子说:

“等咧开来,等咧开来。”

“乖,等咧开来了给你买冰梆。”

一个黄昏,我走到家门口,满天红霞映照着石板街,空气中仿佛飘着淡淡的红雾。周家阿姨隔街望见我,手上拿着衣服和针线,怅怅地说:“想等知音来了再煮饭,左等不来,右等不来,才想起她不卖冰梆了。”

知音为什么不卖冰棒了?

没有人议论。

但似乎每个人都能想到,这样袅袅婷婷一个大姑娘,不大好再走街串巷。为什么不大好呢?谁也不说,也不大好说。

知音不卖冰棒,每天做些什么?我不知道,也不大好打听。知音家应该也有菜园吧,没来由地,我相信知音家的茄子、辣椒、西红柿一定比别人家的结得多,葱、韭、蒜一定比别人家的长得密,白菜、甜菜、甘蓝一定比别人家的个头大,丝瓜、南瓜、苦瓜一定爬满了篱笆或者棚架,花香一定特别浓郁,蜂蝶一定特别忙碌……我还相信,知音家的房屋也许破旧些,但不论墙壁、地面、桌椅、碗筷,一定比别人家的干净——她的衣裳就是这样的。干农活、做家务不用吆喝,知音会不会唱歌给蔬菜听,或者给家里人听?

知音不卖冰棒了,我再也没有见过她。

高中毕业,我考上了大学,去上学要坐火车,寒暑假才能回家。寒假里的一天,母亲煮了一碗白豆腐,佐上红辣椒,既好看又下饭。见我爱吃,母亲就笑着说:“这是知音豆腐!”

啊,知音?我望着母亲,不知道该说什么。

母亲说:“她嫁到我们上街了,小旺家,嫁过去就磨豆腐卖,大家都爱买。”

小旺比我大四五岁,两家无亲无故,住得也不近,我从没跟他打过交道。印象里,小旺总是跟着大人干活,话少,爱笑,似乎笑能代替一切言语。主街上的人家,老旧的木头房、青砖房盖黑瓦,新式的红砖房有的盖黑瓦,有的屋顶打水泥板。小旺家在一条小巷末端,泥砖房,盖的杉树皮,窗上的塑料布破破烂烂,乍看就像谁家的杂房。但小旺家门前有块平地,栽着两株老柿树。小时候我从小旺家路过,熟红的柿子逗得我流口水呢。瞅见一只打了霜的柿子掉在地上裂开口,我捡起来就跑,跑出老远才敢吃。那只柿子真甜!那一种凉而滑的甜能馋死人!后来再也没有吃过那么好吃的柿子。

我很想去小旺家看一看,但特意去又难为情——不是让别人知道难为情,而是自己这么一想也难为情。

过了几天,我从小旺家路过,不由得放慢脚步。小旺家还是那座泥砖房,仍然盖着杉树皮,但挨墙码着那么多红砖,是要造新房的架势。窗上的破塑料布不见了,换成绿窗纱,贴着红囍字。门前平地上,那两株老柿树应时节落光了叶子,晃耀着满枝的小红灯笼,比往年更热闹,也更鲜艳。

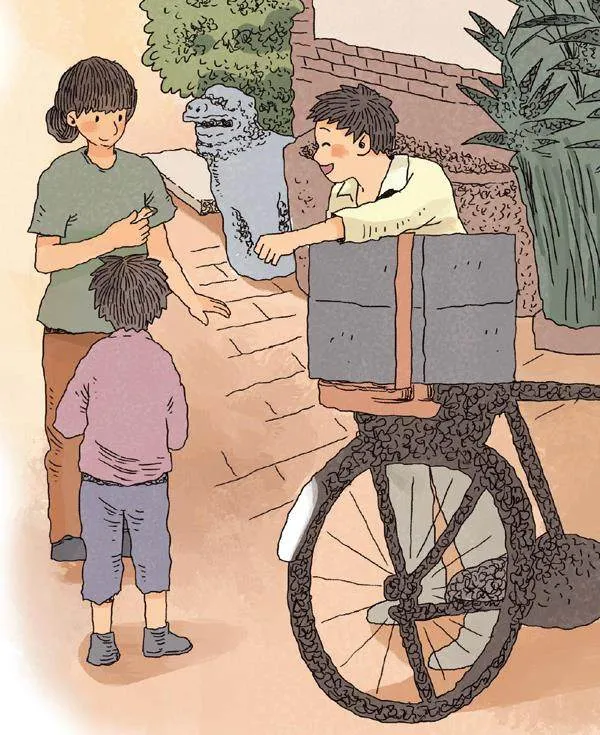

瞧,左边那棵柿树底下摆着松木做的豆腐模具,都还是新的呢,木纹和节疤特别悦目,仿佛婴儿的皮肤和胎记。右边那棵柿树底下摆着石磨,也是新的。小旺在磨豆浆,他站成弓步,袖子挽得高高的,露出结实的肌肉,将“丁”字形的木柄反复推拉,玩儿一样轻松,石磨就不停转动,发出隐隐的雷声,缝隙里流淌出洁白的汁液。站在小旺侧边背对着道路的,不正是知音?那么熟悉的背影,包着红头巾,系着蓝围裙,一只手拿着勺子,不时又拨一下磨眼周围的黄豆。

小旺看见我了,满脸原本都是笑,此时笑得堆不住,我想说两句贺喜的话,却加快脚步走过去。

“喂——”小旺在叫我吗?但声音不大。

我正要回头,听见知音说:“怎么啦?”

小旺说:“添豆子呀,只顾咧开嘴巴笑。”

小旺笑出声来,知音也笑出声来。笑声都轻轻的,窃窃的,如同两只画眉交相啼鸣。