南湖水质保护“新解法”

2024-08-03杨柳

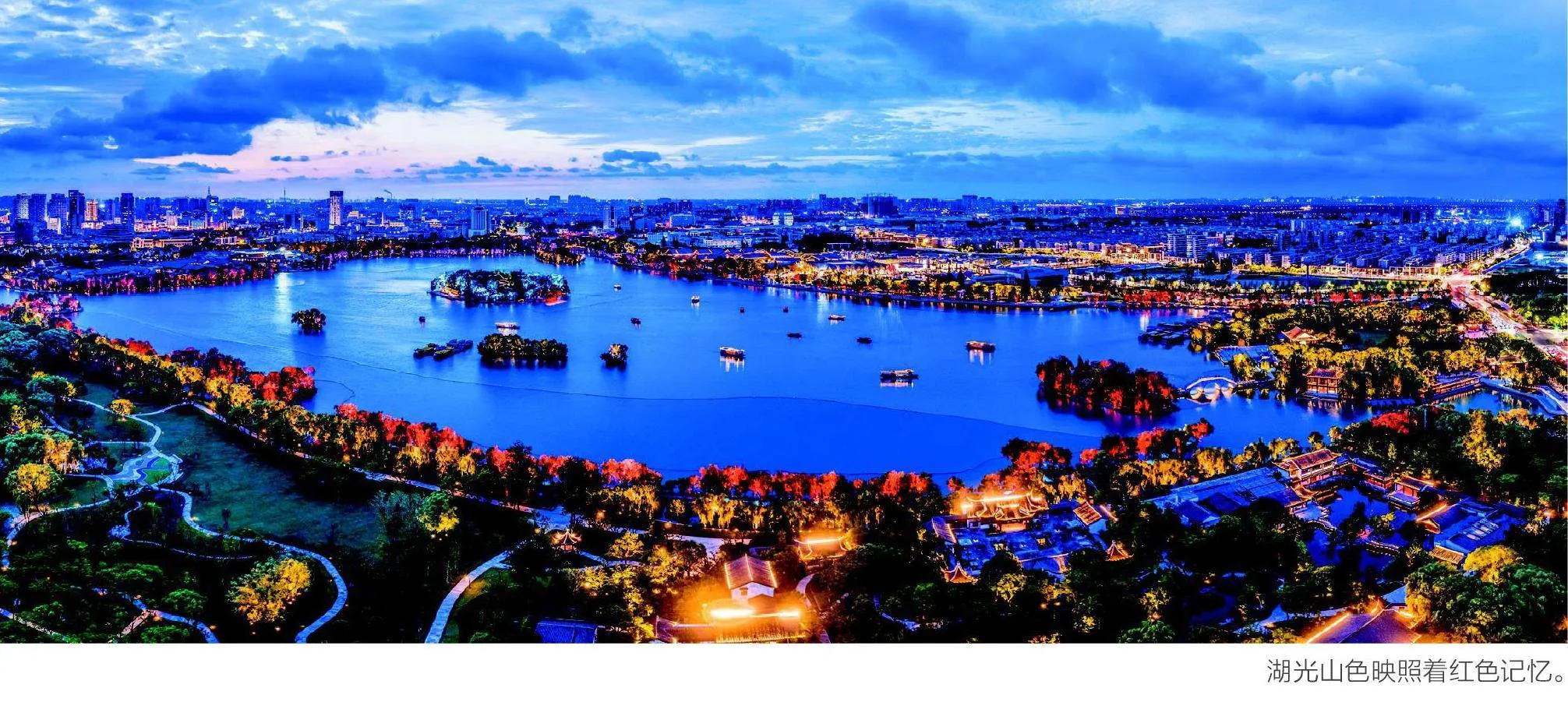

七月的嘉兴南湖,水光潋滟、清风拂面,红船静卧、穿越百年。这片水域承载着中国共产党的百年奋斗故事,是开启共产党人初心和使命的起点。保护南湖,提升嘉兴城市形象的情结,始终扎根于嘉兴人民的心中。

法律法规是社会认同的最大公约数,是全社会一体遵行的规则。近年来,嘉兴市人大常委会用法治答好南湖水生态修复这道“生态题”。2024年6月11日,随着新修改的《嘉兴市南湖保护条例》正式施行,南湖迎来水体升级保护“新解法”。

回顾:

守护南湖红色文化阵地的生动立法实践

自2015年9月25日,嘉兴市人大及其常委会开始行使地方立法权之后,要求通过地方立法加强南湖保护的呼声越来越强烈。经历了三个阶段的征求意见,召开了22场座谈会,终于,2016年12月29日,嘉兴市七届人大常委会第四十四次会议全票通过《嘉兴市南湖保护条例》。

2017年7月1日,条例正式施行。条例规定了市人民政府应当划定嘉兴南湖中共“一大”会址、南湖革命纪念馆的保护控制范围;南湖保护规划由市人民政府通过后,报送市人民代表大会常务委员会决定;按照南湖保护规划,对嘉兴南湖中共“一大”会址、南湖革命纪念馆进行管理和利用,明确责任人员,设置岗位职责,落实技防、物防等措施,禁止携带宠物进入保护控制范围等内容。

条例实施以来,市人大常委会和市政府相关部门协同发力,制定出台南湖保护规划,开展系列执法检查等。

一项项创新务实举措,推动南湖实现了水体的生态平衡和自我净化,成功将南湖水质从湖库Ⅴ类提升到Ⅲ类水平,水体透明度从30厘米提高到80厘米以上,沉水植物覆盖率25%,完成了美丽河湖的蜕变。

聚焦:

致力打造“水下森林”的生态保护仗

面对生态文明建设的新形势新要求,南湖保护力度不断加大。条例原条文明确规定了禁止使用地笼网、丝网等捕捞工具以及在核心区域垂钓,这一措施有效遏制了人为捕捞行为。

生态系统环环相扣,动植物种群唇齿相依。环境好了,鱼儿多了。初期,增加的鱼类有助于净化水质,对改善湖泊环境起到1vFwVg01OZiJjOrPrD3Evg==了积极作用。然而,随着南湖水生态修复工程的推进,湖中的鱼类数量开始迅速增长。鱼类消耗大量水草,影响了沉水植物的生长,也影响了水体的自净能力,阻碍了南湖的生态恢复进程,在水中摇曳的“水下森林”受到侵蚀。

为了给南湖保护治理提供更加有力的支持和保障,今年,市人大将条例修改列入2024年立法计划,正式启动条例修改工作。

经过对南湖14个点位的水质采样、分析监测,充分听取各方面的意见建议后,市人大常委会修改调整了原有的保护措施,将“适量放养能够改善水体质量的水生动物”修改为“合理配置能够改善水体质量的水生动植物”,将“禁止在南湖范围内使用地笼网、丝网等网具捕捞”修改为“除按照南湖保护规划实施的生态保护措施外,禁止在南湖范围内使用网具捕捞水生动物”。

值得注意的是,从“适量放养”改为“合理配置”,是指将根据日后的实际情况适量增减水中的水生动植物。条例中关于南湖核心区域禁止垂钓的规定并没有修改。

为确保相关保护措施落到实处,条例对南湖范围内擅自使用网具捕捞的,明确“责令改正,没收渔获物,可以并处一千元以上五千元以下罚款;情节严重的,并可以没收捕捞网具”。

期待:

“水清、岸绿、河畅、景美”生态新画卷

“本次条例修改凝聚了生态文明建设的嘉兴经验,是我市用好用足立法权服务于地方经济社会发展的重要实践,不仅有助于促进南湖生态系统的平衡和可持续发展,还有助于提升公众的环保意识。”嘉兴市委党校老师张杰认为。

“接下去是实施生态捕捞还是通过其他方式来解决南湖鱼多的问题,公司已开始制定有关实施方案,希望通过各方努力,共同守护好南湖。”嘉源集团副总经理吴虹兴表示。

“法贵必行”,法律的生命在于实施,法律的权威也在于实施。修改后的条例公布施行以来,市人大切实加大条例宣传贯彻落实力度,强调行政执法部门执法能力建设,引导广大干部群众自觉投身南湖保护主战场,以良法绘就南湖“水清、岸绿、河畅、景美”生态新画卷。