从格雷马斯的“语义方阵” 理论解读《组织部来了个年轻人》

2024-07-31龚茂林

【摘要】《组织部来了个年轻人》是中国当代作家王蒙的早期代表作,因揭示官僚主义现象,“积极干预生活”著称。本文借助格雷马斯的“语义方阵”理论,以林震的“闯入者”视角为切入口,通过分析叙事文本的对立格局,推演出文本隐藏的深层意义,感受作家王蒙对体制与人的关系、对人生困局的创造性揭示。

【关键词】格雷马斯;语义方阵;王蒙;《组织部来了个年轻人》;生存状态

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)28-0007-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.28.002

《组织部来了个年轻人》这篇小说在1956发表后引起了广泛的社会讨论,人们对它的赞扬或批评都十分激烈。时至今日这篇小说仍以超越时代的深刻性持续引发着学界的关注,而且不少的研究者都不再简单地从反官僚主义的“问题小说”来予以解读,开始探讨小说中体制与人的关系,探讨林震、赵慧文、韩常新、刘世吾等艺术形象之间的相互关系。而通过格雷马斯的“语义方阵”,我们能够更加清晰地解读出小说中体制和人之间的关系,以及人物之间的渐进演绎关系,感受到作者对人的生存状态和自我价值的深刻思考。

一、格雷马斯的“语义方阵”理论

格雷马斯是法国著名的结构主义语言学家,在符号学理论的发展中做出了重要的贡献。“格雷马斯受索绪尔与雅各布逊关于二元对立的基本结构研究的影响,认为人们所接触的‘意义’产生于‘语义素’单位之间的对立,这种对立分两组:实体与实体的对立面、实体与对实体的否定,他在此基础上进一步扩充,提出了解释文学作品的矩阵模式。” ①二元对立是意义产生的最基本模式,即“我们对于‘意义’的基本观念,是通过我们感知到的基本的‘语义素’或语义单位之间的对立而呈现出来的。因此,‘黑暗’主要是通过我们对其对立面‘光明’的感受而得到界定,‘上’则通过我们对其对立面‘下’的感受而得到界定” ②。因而,我们可以从语言角度,通过分析叙事文本的对立格局,推演出文本隐藏的深层意义。

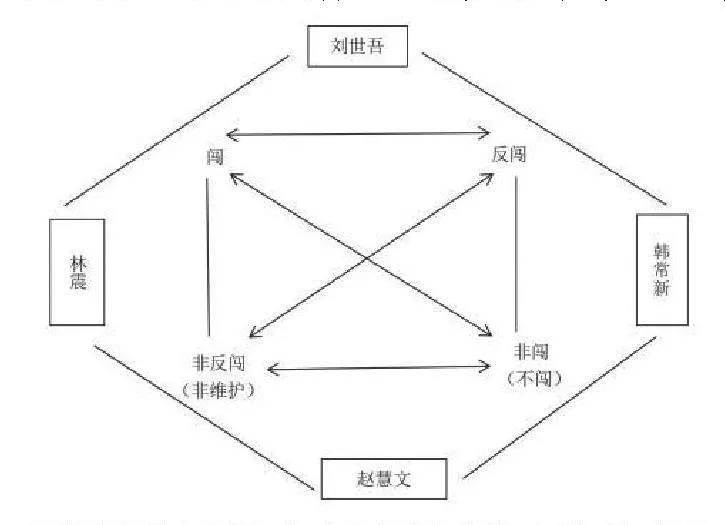

语义方阵的建立过程:首先确定一个文本基本元素X,寻找它的对立一方为反X,这是最基本的对立项,再由这一对立项推导出与X矛盾但不一定对立的非X,与反X矛盾但不一定对立的非反X。其中,X与反X、非X与非反X为绝对对立关系;X与非X、反X与非反X为矛盾关系;X与非反X、反X与非X为蕴含关系。如图所示:

图1 X、反X、非反X、非X之间的关系

二、《组织部来了个年轻人》的“语义方阵”模式

《组织部来了个年轻人》的叙事逻辑由主人公林震的“闯入者”视角展开,讲述了主人公林震原来是一名小学教师,因为工作出色,被调到区委会的组织部工作,以处理麻袋厂厂长王清泉的问题为中心事件,展开了对北京某区委组织部日常生活图景的描写。林震所闯入的世界——组织部,这一文本叙事的环境支撑本身就具有深刻意义。这是一个开展组织工作机械化和公式化的,在不断地厚积下已经有了固定秩序、隐在价值归约的世界,这个世界已经呈现出一种为内部成员所默认的、相对平衡的秩序。

林震原本是一个小学教员,每天和孩子们相处,可以说他的生活是较为单纯的,他对于组织部的认识呈现一种想象性的先验认识与外来者视角,对于党工作者“他是根据电影里全能的党委书记的形象来猜测他们的” ③。哪怕他在进入组织部后在身份与所处位置上由局外人变成了局内人,这种外来者所带来的陌生效果,使得主人公在心理和视角上仍然是“局外人”,在心理认同上还并未与组织部融为一体,“课堂五环节”与“直观教具”才是他所熟悉的,文中也多次穿插他对于教学生活的回忆与留恋,主人公在认知层面已经与组织部有了一层先入的阻隔。因而主人公以一个闯入者的身份进入组织部这一新世界,怀揣着青春的理想和娜斯嘉式的热情,从而产生了改变不合理现实的冲动,在一开始便创设出一种二元对立的困局。在小说中的冲突结构中,林震、赵慧文、娜斯嘉代表青春、激情与理想,归为一方;刘世吾、韩常新代表权威、世故和麻木,把维护旧有世界的现状与秩序作为处世准则,需要对林震的“闯入”做出反应,属于另一方。

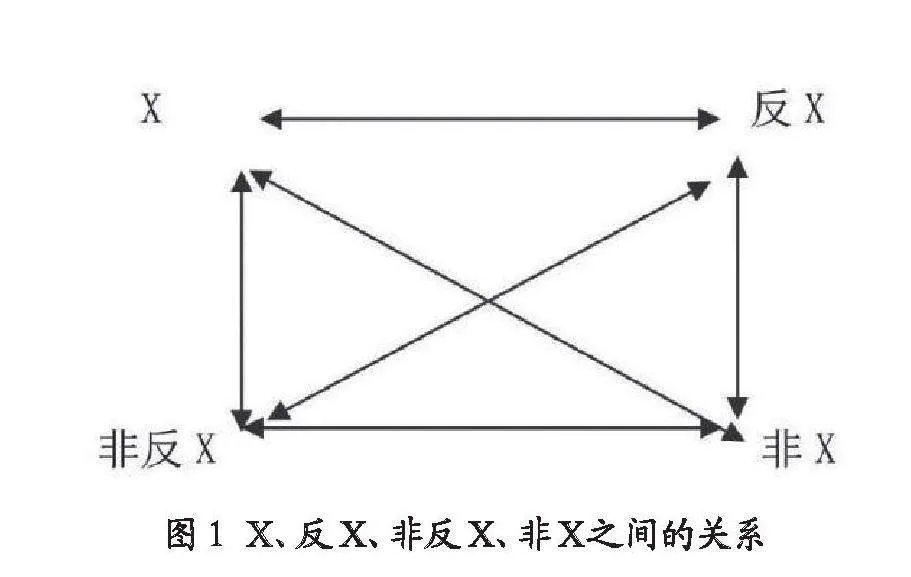

从上述分析我们可以看出,由林震所发出的“闯”这一行动激发了文本内在发展的逻辑,促使其他人物做出反应,是文本的关键点,从而我们可以确定“闯”为文本的基本要素X,基于此,我们可以进行推演,得出第二项反闯(维护固有秩序),第三项非闯(不闯),第四项非反闯(非维护)。同时,我们在对各项进行赋值后应当关注是否可以进行符号素的复合,“这种分析避免了人物分析的简单化和类型化,而有了某种意义的深刻性和丰富性” ⑩。具体分析如下:

林震:他是“闯”这一动作的发出者,在进入组织部后,他对组织部的现状感到困惑和不满,以娜斯嘉式的英雄主义,积极帮助麻袋厂工人反映厂长王清泉的问题,指出韩常新和刘世吾等干部的问题,发挥“闯”劲和战斗精神。同时改变现状的冲动使他也不可能去维护固有秩序。因而林震是“闯”与“非反闯”(非维护)的复合项。同时,隐藏于文本中的另一象征性人物:娜斯嘉,她的行为逻辑也属于“闯”和“非反闯”的复合项,是林震精神上的指引,与林震形象存在互文性。

赵慧文:她在刚进入组织部时,许多东西她都看不惯,给他们提意见,甚至和韩常新吵过一次。她能够看到组织部的现有缺陷,它对于人的打压和磨灭,不会去维护组织部的现有秩序,在行为逻辑上与林震是包含关系,也试图在林震身上找寻自己青春的影子。然而赵慧文的个性已经在这种压抑中被逐渐异化和磨灭了,性情孤高、不服输却又无力改变现状(不闯),只能顺从现有秩序,沉默了,“上班抄抄写写,下班给孩子洗尿布、买奶粉” ④,因而赵慧文是由“闯”发展到“非反闯”(非维护)和“非闯(不闯)”的复合项。

韩常新:一方面他世故、圆滑,将自己对这种秩序中所蕴含逻辑的理解作为追求名利的手段,是公式化体制的维护者与直接施事者。另一方面,体制对人的钝化,他浑然无知,“漂浮在生活边上,悠然得意” ⑤,他无法意识到自己真正所处的境地,不可能是“闯”这一动作的发出者。因而韩常新是“反闯”和“非闯”(不闯)的复合项。

刘世吾:他是一个极为矛盾和复杂的形象,一方面他秉持一切“就那么回事” ⑥的信条,世故、麻木,是现有价值归约的维护者,作为组织部的第一副部长,组织部的实际掌权者,他所处的地位使他必然要反对以林震为代表的闯入者打破平衡。另一方面,他也曾热情投身于这份事业,年轻时因为革命的事业,被二零八师的流氓打坏了腿。当他读到一本好书时,也“梦想一种单纯的、美妙的、透明的生活” ⑦。“为伦蒙那个德国老头儿流泪” ⑧,想要作水手,或者作一个花匠,“可还是得作什么组织部长” ⑨。他也有自己的理想、热爱,能清醒地意识到那辉煌热血的革命岁月正在一步步远去,在精神上仍然想要奋起反抗体制对于理想自我的压抑,希冀能有所改变。因而刘世吾是“闯”和“反闯”的复合项。

于是我们可以得到这样一个语义方阵,如下图所示:

三、《组织部来了个年轻人》语义方阵的意义分析

首先,在“闯”和“反闯”的对立关系中,我们发现压抑赵慧文、林震的力量不仅仅指向刘世吾和韩常新等官僚个体力量,更为深刻的指向他们所处的体制以及其背后的运行法则。正是在组织部这个不大不小的世界里,构筑了一个相当复杂的围城式困局。钱钟书先生的《围城》通过主人公方鸿渐在人生旅途中不断地出城、进城、又出城的艰辛命运的描写,揭示出整个现代文明的危机与现代人生的困境,具有很强的普遍概括性与象征性。而在《组织部来了个年轻人》这一作品中,每一个人物都陷入了这种围城式的困局,被禁锢、被磨杀,深陷于泥沼,无法自拔。因而我们反思的角度应不仅停留在干部官僚主义对于青年人的压抑,而应当指向存在于组织部这一围城式世界中,又不仅仅存在于组织部的,这样一种更具有普遍性意义的固化的社会规则和价值规约,它消磨着人的意志、激情、自我,使人倦怠、麻木、混沌,如同一具生命的空壳,安伏于现状,哪怕不合理的现状。

其次,林震、赵慧文、刘世吾身上都共同存在着“闯”的因素,而从人物的纵向性来看,“闯”这一行为动作最终却导向了与之相反的“不闯”,如已无力挣扎的赵慧文;甚至导向了“反闯”,即为固有秩序服务的刘世吾。将“闯”“不闯”“反闯”联系起来,作品中的许多人物都是林震的先验性对照,这形成了一个渐进演变过程。一方面,引发我们的思考,为什么“闯”这一行为逻辑最终指向的是与自己相对立或者相矛盾的语义素?如果按照这一语义逻辑进行演变,林震不就很像下一阶段,或将无力闯荡、放弃挣扎的赵慧文吗?乃至于再发展到对于一切都纯熟,能够把握秩序运转规律,却丧失工作、生活兴趣的刘世吾吗?我们试想林震是否有可能不走上赵慧文、刘世吾的道路?在所处世界不做改变的情况下,答案是否定的。仅凭娜斯嘉式的激情,个体无法在与现有秩序的震荡中获得胜利,林震所面对的反对、否定力量是强大的,是经过长期发展所厚积而成的一种“平衡”状态。当闯入者想要改造这个世界,打破平衡,他只有两种结局,要么屈从于已有的秩序,被秩序稀释掉,再度转向新的“平衡”。要么成为一个孤独的斗士与牺牲品,个体的失望是深重的。洪子诚先生认为这篇小说是“五四”以后小说“孤独者与大众”的主题延续。“他们对创建理想世界的革命越是热情、忠诚,对现状的观察越是具有某种洞察力,就越是走向他们的命运的悲剧,走向被他们所忠诚的力量所抛弃的结局,并转向对自身存在的价值和意义,产生无法确定的困惑。” ⑪

“闯”到“非闯”“反闯”的语义逻辑,指向了固有社会秩序对于闯入者的必然压制与个性磨灭,林震的“闯”从一开始就注定了悲剧性结局。面对注定悲剧的结局,林震愈是壮志满怀,当现实与他理想化的生活方式差异过大,所给主体带来的冲击就更为巨大,痛苦也就更为深重。我们不禁反思像林震一样的革命青年人应当向何处去,又应当如何解答自身的困惑、确定自身存在的价值?正如王蒙所说:“我不想把林震写成娜斯嘉式的英雄,生活不止一次的提示给我热情向往娜斯嘉又与娜斯嘉有相当区别的林震式的人物,林震式的斗争,林震式的受挫……我还想通过林震的经历显示一下:一个知识青年,把‘娜斯嘉式’搬到自有其民族特点的中国,应用于解决党内矛盾,往往不会成功,生活斗争是比林震从《拖拉机站站长与总农艺师》里读到的更复杂的。” ⑫

再次,在“非闯”这一语义素上,赵慧文、韩常新都归属于这一类,但引导他们处于这一语义环境的驱动力又不同。赵慧文是反抗后的无奈,不得不放弃。而韩常新从来都没有意识到自己所处的真实处境,反而自得于自己对这一秩序法则运用的纯熟。或许赵慧文的清醒、无奈是残酷的,但韩常新的盲从、无意识归约是更加可悲的。同时,从这一不同我们发现除了体制对于个人的压抑,这种外在、不可逆因素的影响,还存在个体内心对于权利的内在驱动因素,而这一权利因素也深刻地指向了追名逐利的社会环境对于个体价值选择潜移默化的影响。

最后,刘世吾作为“闯”与“反闯”的矛盾复合项,所承载的是体制钝化下,个体复杂的心理与行为逻辑的选择。可以说,刘世吾这一个体在体制的异化下被割裂了,一个是被异化下的“非我”,一个是依旧满怀美好的理想、本真的价值追求,积极反异化的“本我”(精神挣扎)。一方面,正是“曾经热情投身的事业,一点一点地锈蚀他的灵魂,把他磨杀成了生命的空壳” ⑬,甚至使得个体转化为一种旧有秩序和规则的维护力量,去压抑很像过去自己的林震,成了闯入者的反对力量。个体被自己所信仰、所热爱的东西所磨蚀,去打压过去的自己、过去的梦想,体制对人性的泯灭就显得更为深刻。或许这也不失为一种残忍的反抗,他越是清醒地认识到自己所处的境地,越是以自毁式的方式寻找着补偿。

另一方面,刘世吾的自我意识并没有完全泯灭,能够清醒地认识到自我被异化、被销蚀、被压抑,仍然在积极的反异化。怀揣着自己内心那个最诚挚的愿望的本我凝视着被体制压抑的“非我”,两相对望,唯余失望,想要奋起反抗这种异化,即“反异化”,却无法摆脱现有困局的痛苦挣扎。在这一意义上,刘世吾作为“体制病”患者所体现出的复杂性,更具有悲剧意味与探索价值。

总之,通过对矩形方阵语义含义的深层探索,我们发现文本所指向的不仅是官僚主义,还指向了钝化个性的体制以及笼罩在体制背后的社会结构与价值归约。不仅指向对立的一方,也指向闯入者,指向青年人应当向何处去的问题,指向对于青年人斗争方式的反思。不仅指向无意识顺从的韩常新,还指向了有意识的顺从(赵慧文)和对立(刘世吾)。同时也指向具有矛盾性的个体其深层次的心理与行为分析,指向对于“体制病”患者那清醒的残忍,刘世吾一类的干部向何处去的问题。

隐藏在语义方阵中的是社会结构和人双向互动的创作方法。社会结构决定着人的精神状态,同时人的精神状态也反映着社会形态。无论是“闯”还是“反闯”“非闯”“非反闯”,每个人物都深陷于围城式的困局,都不同程度地受到了体制的钝c73e75c041578097fd4ea87d863038bf1be09bccdcde2c8e3d9b853171bd2399化。因而语义素所共同指向的是一种对人生困局的创造性揭示,人人都在挣扎,人人都不知何去,当生存空间逐渐消磨着我们的个性,我们应当向何处找寻我们的归依、找寻自我存在之价值,这是作者对于生命尊严、对人的生存状态的深刻思考。同时,王蒙的这部作品,相对于20世纪50年代中期的高度统一,可以说是小说意义的另一种探索,这也使得在现实生活中他本人和这篇作品受到批判。然而,这样一种“异质”性的小说,它存在的本身就展现了作者不同于意识形态美学规范的独特性,“对当时那种意识形态话语的主动疏离与拒绝,以及对被集体意志敲打出来的美学规范的僭越” ⑭,蕴含着作者深切的人道主义与生命意识。

注释:

①邱云华:《文学批评方法与案例》,北京大学出版2005年版,第193页。

②(英)泰伦斯·霍克斯著,翟晶译:《结构主义与符号学》,知识产权出版社2018年版,第78页。

③④⑤⑥⑦⑧⑨王蒙:《王蒙精选集》,北京燕山出版社2012年版,第7页、第23页、第24页、第4页、第27页、第27页、第27页。

⑩康建伟:《对“符号矩阵”在文学批评实践中的反思》,《中北大学学报(社会科学版)》2008年第1期,第70页。

⑪洪子诚:《百年中国文学总系:1956百花时代》,山东教育出版社1998年版,第120页。

⑫王蒙:《关于〈组织部新来的青年人〉》,《人民日报》1957年5月8日。

⑬朱栋霖、朱晓进、吴义勤:《中国现代文学史1915——2018》,高等教育出版社1999年版,第31页。

⑭廖冬梅:《异化/反异化的生存图景—— 〈组织部来了个年轻人〉叙事主题新解》,《名作欣赏》2008年第16期,第74页。