手机使用对“00后”医学生人际交往自我效能感的影响研究

2024-07-31杨飞洋李子涵刘赟赟

基金项目: 2022年校级大学生创新训练计划项目 (cx2022252)。

作者简介: 杨飞洋,男,汉族,山东邹平人,本科在读,研究方向:大学生心理健康;

李子涵,女,汉族,山东聊城人,本科在读,研究方向:大学生心理健康;

刘赟赟 (通讯作者),女,汉族,山东济宁人,硕士,助教,研究方向:思想政治教育。

摘要:本文旨在了解 “00后”医学生手机使用情况及对人际交往自我效能感的影响。以专业、年级作为分层特征进行分层抽样,采用手机使用情况问卷、人际交往效能感量表对医学院校的1 056名医学生进行调查,通过统计分析,明确手机使用情况与人际交往自我效能感的关系。研究发现,“00后”医学生人际交往自我效能感水平尚可,但过度使用手机会对医学生人际交往自我效能感得分产生负性影响。

关键词:手机使用;医学生;人际交往;自我效能感

随着科技的不断进步,人们对手机的使用越来越频繁。截至2023年6月,我国手机网民规模达10.76亿人,网民使用手机上网的比例达99.8%。[1]在享受手机带来便利的同时,手机使用的各种问题也逐渐暴露出来。医学生是医学领域的后备力量与主力军,是实现 “健康中国2030”战略的坚实保障。在医学生的培养过程中,专业课、技能训练、见习实习等学习内容复杂繁多,需要投入较多的时间与精力,业余时间或者晚上医学生可能会通过玩手机进行自我补偿以缓解学习压力,手机成瘾率更高。[2]因此,分析 “00后”医学生手机使用情况具有重要意义。

人际交往自我效能感的概念源自班杜拉的社会认知理论和学习理论,其普遍定义为:个体对自身完成特定交往任务的能力的判断。[3]近年来,国内对人际交往自我效能感的研究屡见不鲜,但对手机使用情况与人际交往自我效能感的因果研究较少。本文以手机使用情况为切入点,将手机使用情况、人际交往自我效能感以及 “00后”医学生结合起来,探索手机使用情况对 “00后”医学生人际交往自我效能感的影响。

一、对象与方法

(一)研究对象

选取济宁医学院 “00后”医学专业学生作为调查对象,采取随机抽样的方法进行问卷调查,发出问卷1 056份,回收有效问卷1 042份,回收率98.67%。

(二)研究方法

使用一般情况调查表、手机使用情况问卷、人际交往效能感量表等对学生进行评估。

1.一般情况调查表

一般情况调查表包括性别、年级、专业、生源地等人口学要素。

2.手机使用情况问卷

通过查阅文献,参考柴晶鑫等[4]编制的手机使用情况问卷编制调查问卷,包括每日使用手机组合时长、能否有效控制玩手机的时间、手机使用耗时最多的软件等8个条目。

3.人际交往效能感量表

采用谢晶[5]编制的大学生人际交往效能感量表进行调查。该量表为自评量表,包括亲和效能、自我印象效能、利他效能、沟通效能、自我价值效能、情绪控制效能6个因子,每个因子包含6个条目,共36个条目。总分范围为36—216分。得分越高,表明人际交往效能感就越高。经检验,该量表的信效度良好。

(三)统计分析

采用SPSS23.0统计学软件进行分析。计量资料以x±s表示,两组间比较使用成组t检验,多组间比较使用方差分析。相关性分析使用Pearson相关分析,P<0.05为差异有统计学意义。

二、研究结果

(一)研究对象一般资料

本研究调查对象共1 042人,相关情况详见表1。

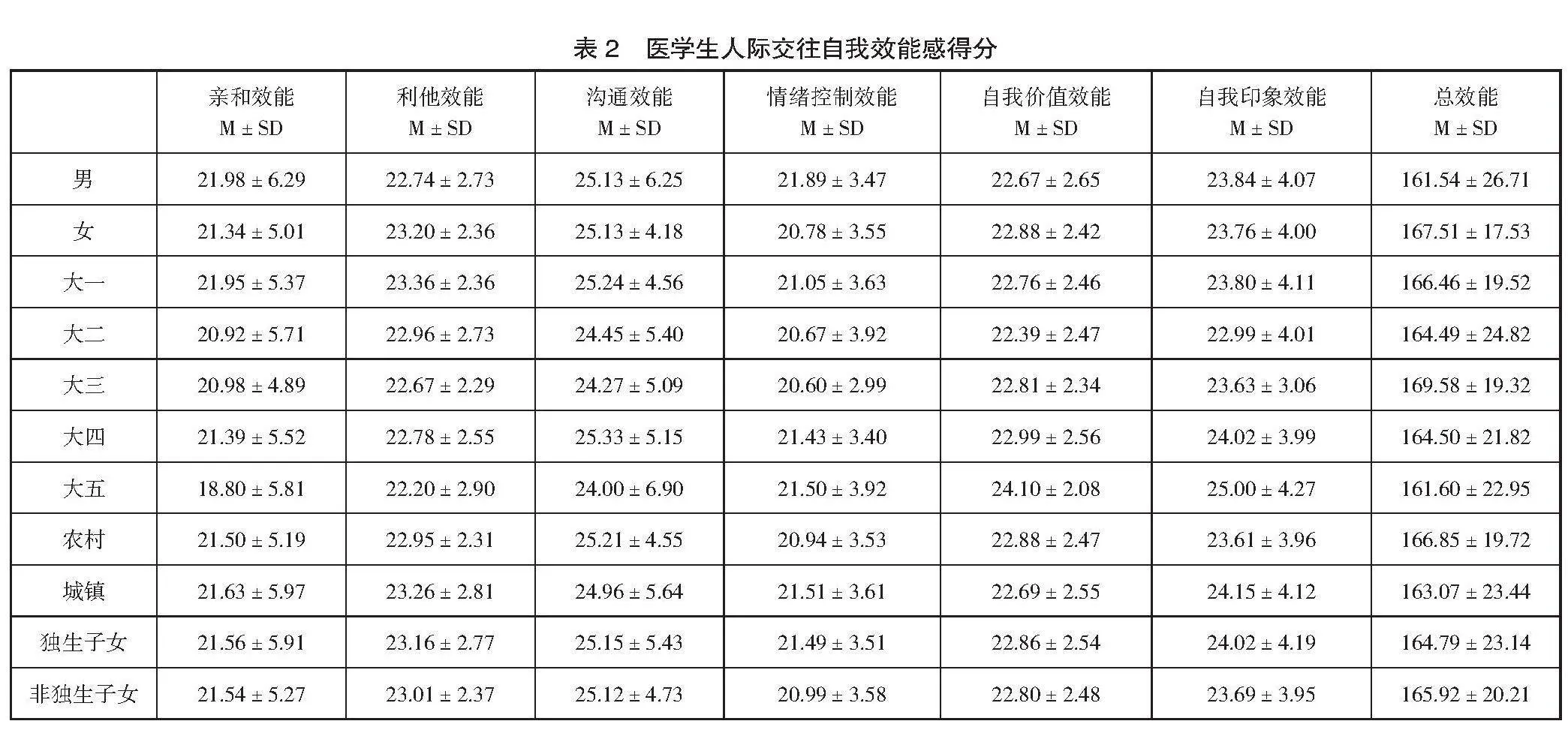

(二)医学生人际交往自我效能感得分

本次调查结果显示 (详见表2),人际交往自我效能感总得分为165.60±21.09,高于李想的研究116.80±10.84。[6]单因素方差分析显示,女生人际交往自我效能感总得分高于男生 (F=18.49,P<0.05);农村户籍的学生人际交往自我效能感得分高于城镇学生 (F=7.48,P<0.05)。其余人口学变量间人际交往自我效能感量表总分比较差异均无统计学意义 (均P<0.05)。

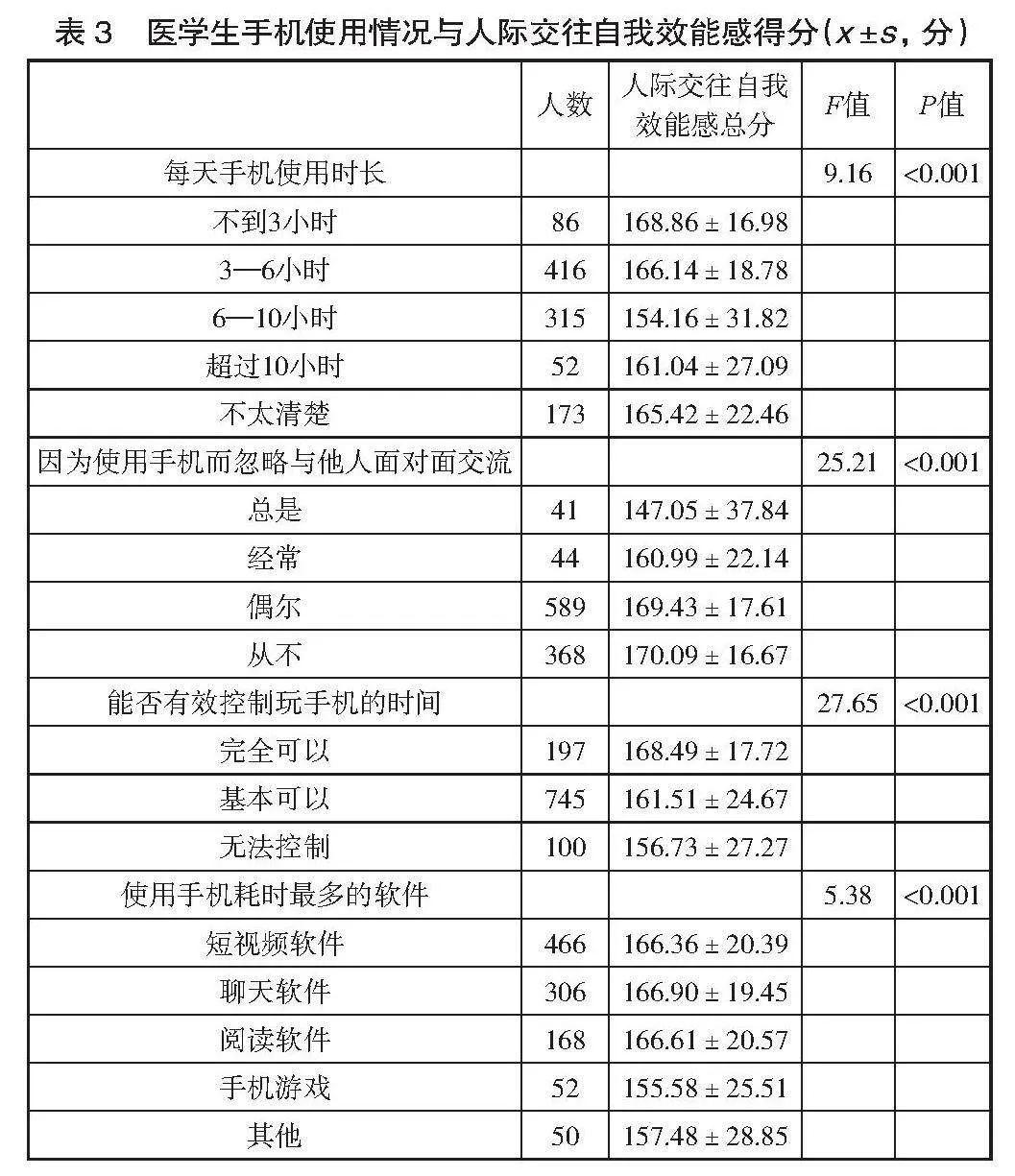

(三)医学生手机使用情况与人际交往自我效能感得分

如表3所示,每天手机使用时长、因为使用手机而忽略与他人面对面交流、能否有效控制玩手机的时间、使用手机耗时最多的软件均可影响人际交往自我效能感得分。其中,人际交往自我效能感总分随着手机使用时间的增加而降低,手机使用时长为6—10小时总分最低,但超过10小时后总分略有上升;总是因为使用手机而忽略与他人面对面交流时人际交往自我效能感总分最低;能够有效控制手机使用时间的人群总分高于不能有效控制手机使用时间的人群;耗时最多的软件为手机游戏的群体人际交往自我效能感得分最低。

三、讨论

(一)人口统计学差异与医学生人际交往自我效能感现状分析

研究结果显示,医学生人际交往效能感整体呈中等水平。通过对不同性别医学生的比较,发现女生的人际交往效能感高于男生,与谢晶等[7]的研究结果相似。这可能与女性在情感表达和人际关系维护方面的优势有关,也可能与女性在社交方面更加积极主动、善于表达的特点有关。相比之下,男性可能在表达自己的情感和与他人沟通方面存在一定的困难,从而影响其人际交往效能感的表现。

不同户籍地的医学生人际交往自我效能感存在明显差异。农村户籍的医学生人际交往自我效能感高于城镇户籍学生。这与黄春梅等[8]的研究结果相悖。此结果的产生可能与当前时代背景有关,随着时代的不断发展,农村户籍的医学生有更多机会进入城市接触新鲜事物,其对新事物的好奇提升了人际交往自我效能感的得分。另外,农村户籍医学生从小的生活环境导致其比城镇户籍的医学生更加成熟,从而在人际交往自我效能感方面更具优势。

(二)手机使用情况与医学生人际交往效能感分析

由表3的研究结果分析,每天手机使用时长在3小时以上的医学生人际交往自我效能感明显高于每天手机使用时长在3小时以下的学生。这可能与信息获取的便利性有关,手机可以让人们随时随地获取信息,而了解的信息越多,人们在社交中可能越有自信,自我效能感就越高。另一结果显示,总是因使用手机而忽略与他人面对面交流的医学生人际交往自我效能感显著低于其他频率的医学生,这可能与沟通技巧退化、社交焦虑增加、社交隔离感增强有关。基本可以有效控制玩手机时间的医学生人际交往自我效能感高于无法控制的同学,这可能是因为能够控制手机使用时间的同学可能有更多的时间与机会跟别人进行面对面的沟通交流,有助于提高社交技能和沟通能力,从而对人际交往自我效能感造成影响。此外,耗时最多的软件为短视频软件、聊天软件、阅读软件的医学生人际交往自我效能感显著高于选择手机游戏及其他的医学生,这可能由于短视频软件、阅读软件以及聊天软件更具有互动性,可以通过评论、点赞、语音、视频等方式与他人建立联系,提升沟通能力和社交技巧,从而影响人际交往自我效能感。相比之下,手机游戏等通常更侧重于娱乐和放松,虽然有些游戏可能具有社交功能,但大多数玩家进行手机游戏是为了消遣。

四、结束语

大学是学生拥有较高可塑性、集中精力充实自我成长的关键时期,过度使用手机会使学生在人际交往方面出现一定的消极情绪。学生沉迷于虚拟社交环境,导致现实生活中的人际关系逐渐减少。在这个过程中,他们在手机上建立了新的社交网络。随着时间的积累,这种虚拟社交可能导致学生与现实社会的交往出现断裂,进而引发一系列社交问题,如自我中心、社交恐惧症、自卑、社交焦虑、孤独感及难以理解他人等。此外,手机的过度使用也可能导致学生产生消极的学习情绪,影响学习效果。因此,高校需要加强教育管理,培养医学生的自律意识,积极应对大数据时代给当前教育管理带来的挑战,并利用手机在教育教学和学生管理中的优势,采取有效措施。开设新媒体素养教育的选修课,在入学教育、专业教育、职业生涯和就业指导教育等医学生发展的每个环节,强调手机等新媒体的正确使用,引导学生养成正确使用手机的良好习惯,提高医学生自我管理的主动性。

高校要不断完善第二课堂、第三课堂,组织医学生开展社会实践活动,走进基层、社区、医院等。不断丰富学校社团活动建设,减少手机使用时间,降低手机依赖;同时,加强临床见习实习等第三课堂建设,通过实践活动帮助医学生深入了解外部世界,激发他们对学业的积极态度,在实际操作中锻炼沟通技巧,增强人际互动的能力,从而实现医学生的职业目标和个人价值。

对于手机使用已危及人际交往能力及自我效能感的医学生,应积极加强效能干预,可采用团体辅导心理干预、认知疗法等,改善负性认知,在现实中应用新的积极的思维模式,达到自我效能正向改变的目的。

参考文献:

[1] 中国互联网络信息中心发布第52次 《中国互联网络发展状况统计报告》[J].国家图书馆学刊,2023,32(05):13.

[2] 高大鹏,张杏杏,孙延超,等.潍坊市某医学院校学生手机成瘾与孤独感及焦虑的关系[J].医学与社会,2019,32(07):95-98.

[3] 谢晶.大学生人际交往效能感量表的初步编制与分析[D].太原:山西大学,2004.

[4] 柴晶鑫,郭金花,梅松丽,等.长春市某高校大学生手机依赖与手机使用现况调查[J].医学与社会,2016,29(09):79-81.

[5] 谢晶,张厚粲.大学生人际交往效能感的理论构念与测量[J].中国临床心理学杂志,2009,17(03):330-332.

[6] 李想.高职生智能手机成瘾对孤独感的影响:人际交往效能感的调节作用[J].晋城职业技术学院学报,2021,14(05):72-75.

[7] 谢晶,张厚粲.大学生人际交往效能感研究[J].心理研究,2008, 1(06):67-71.

[8] 黄春梅,范鹏举.体育锻炼对新疆某高校大学生人际交往效能感的影响[J].新疆师范大学学报(自然科学版),2022,41(02):72-80.