《秋庭婴戏图》的虚实技法

2024-07-29刘锐

作者简介:刘锐(1996-),男,甘肃静宁人,硕士,从事工笔人物画研究。

摘 要:婴戏图作为风俗画中的一个门类,具有其独特的艺术魅力。它真实反映着当时人们的生活状态、社会状况以及审美变化。婴戏题材古已有之,一直到唐宋期间发展趋于成熟,技法也更加完善并在南宋的时候达到极致,使之逐渐成为一个独立的绘画学科,苏汉臣的作品《秋庭婴戏图》代表了宋代当时绘制婴戏图的最高水准。本文尝试以中国传统绘画中的虚实关系解读苏汉臣的《秋庭婴戏图》,揭示其研究价值以及对当代工笔画创作所带来的启示。

关键词:婴戏图;虚实关系

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)14-000-03

一、《秋庭婴戏图》的虚实表现

(一)构图虚实

南朝谢赫在其《画品》中提出:“画有六法,一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传移模写。”经营位置便是我们所说的构图和布局。北宋郭熙在《林泉高致》中提到“高远,深远,平远”三远法,不仅提出了山水的空间层次,也明确了画面的主次虚实。

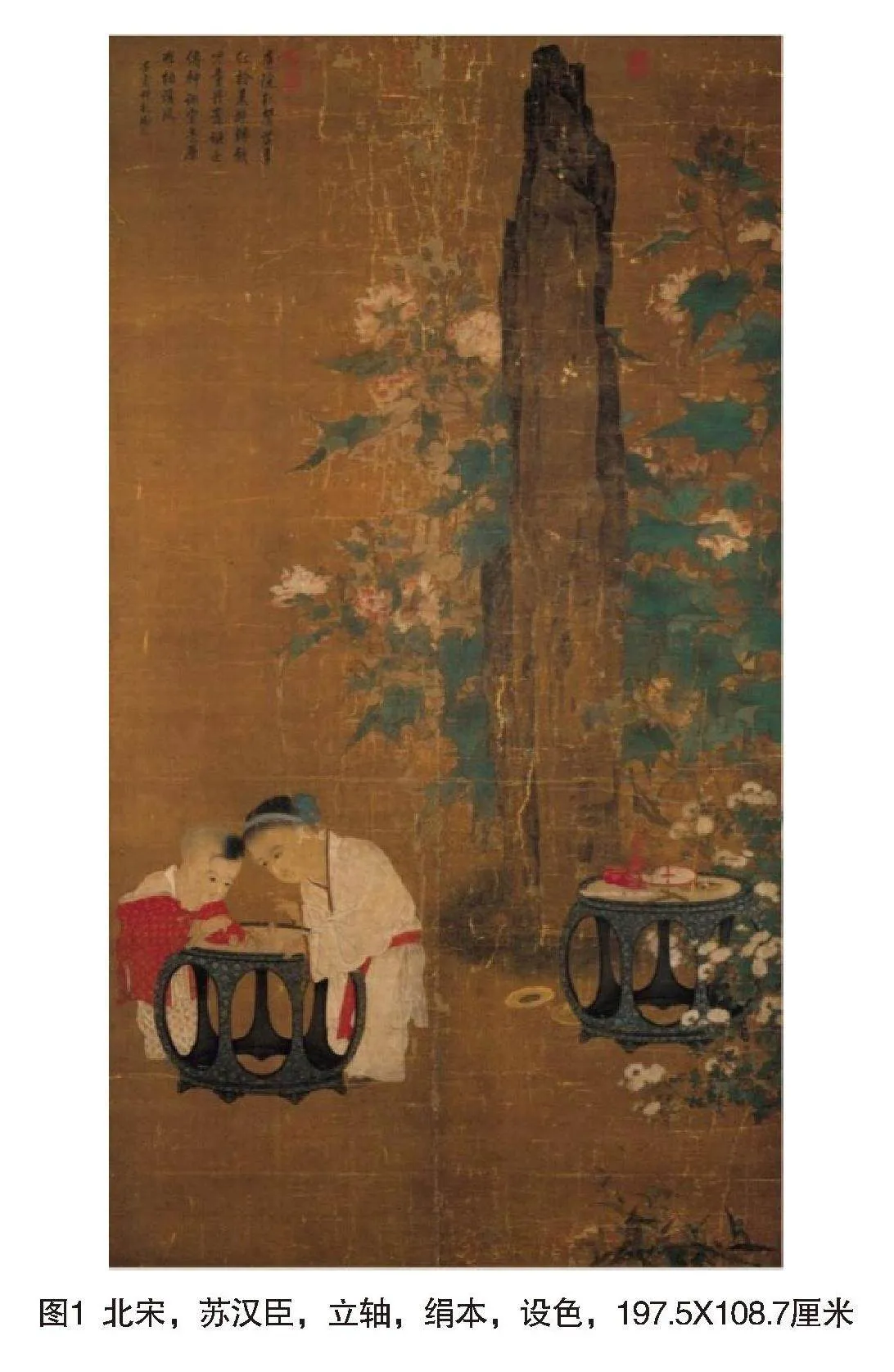

一般来说,人们看得见摸得着的东西称为实,看不见不能直接表达的东西称为虚。《秋庭婴戏图》的庭院布局典雅,构图疏密有致。前景的植物,中景的人物、太湖石,远景的植物,虚实得当,空间表达明确。虽然整个画面的前景是右下角的竹子,但是作者将其故意虚化,目的是丰富画面但又不会影响中心人物的展现。作者将两个小孩安置在整个画面画眼的地方,使观众一眼便可以看到。在动作编排上两个小人与所扶圆凳成团状浑然一体,加之其鲜明的人物形象与动作,更加地引人注目(见图1)。

在配景布局中,画面右边三分之一处屹立的太湖石使整个画面气势随之拔高,让原本有些局促的庭院变得更加开阔,意味高远。环绕于湖石之后的芙蓉花叶,画者以叶面靠之,赋色淡雅,很好地与湖石拉开距离,增加了整个画面的纵深。芙蓉花从画面右侧伸展而出,郁郁葱葱,其娇柔妩媚的姿态冲淡了湖石带来的冷硬之感,使画面多了一丝柔和之感[1]。

人物后面的留白让整个画面的空间被无限地推远,给人留有遐想。整个画面的留白并不是真正意义上的虚无,而是与实处相互印证,不仅没有让人感到苍白与空虚,反而更体现出了画面所传达的安逸与小孩的天真。整张画面“虚实相生,无画处皆成妙境”,从而展现出的一种让人无限想象的艺术处理手法,这与道家所提倡的“故有之以为利,无之以为用”相契合。

(二)线条虚实

以线造型是中国传统绘画的主要审美特征之一,它不仅仅是简单的以线造型,而是将线条作为一种丰富的表现语言,讲究线条的力度、趣味、气韵等特点。清代方薰曾指出“古人用笔妙有虚实”。《秋庭婴戏图》整个画面作者为了表现空间关系突出中心人物,在线条虚实对比的安排上可谓是煞费苦心。在前景的竹林中,竹叶的线条轻盈而灵动,虚实相间,既有随风摇曳的动感,又显得轻盈而不沉重。这些虚化的线条与后景中较为实重的太湖石形成鲜明对比,营造出一种前后空间感,使得画面更加深远。两个小孩在线条上与湖石植物相比也更为有力与匀称。不仅如此,为了突出人物线条,作者将湖石的线条与其皴染融为一体,后面的芙蓉花更是将线条质感弱化到了极致,与颜色浑然一体。

仔细观察孩童我们会发现,作者在刻画人物不同部分时线条的轻重缓急虚实也不尽相同。勾勒鼻子的线条比脸蛋的线条稍重,而右面小女孩右眼的下眼睑也比左眼的下眼睑重。前后双手的线条处理也不尽相同,后面一只手的食指与小拇指的线隐隐融入底色,而前面的手为了与圆凳凳面加以区分也为了更好地拉开两只手的空间关系,线条略实且重。在衣服表现上,右边小孩肩膀后背入笔实入行至肩膀处提笔之后再实出,以致整个后背的结实之感顿生。在胳膊肘的表现上又刚好与之相反。先是虚入至肘关节时压笔实画行至衣褶处再虚出。小女孩佩戴的红勒帛,为了表现腰部的体积,线条两边实中间虚。《秋庭婴戏图》人物多变的线条既展现了小孩的活泼可爱,又使得画面整体更加和谐统一。线条的粗细、浓淡、曲直等变化,表现出小孩皮肤的细腻和衣物的质感,使得画面更加真实生动[2]。

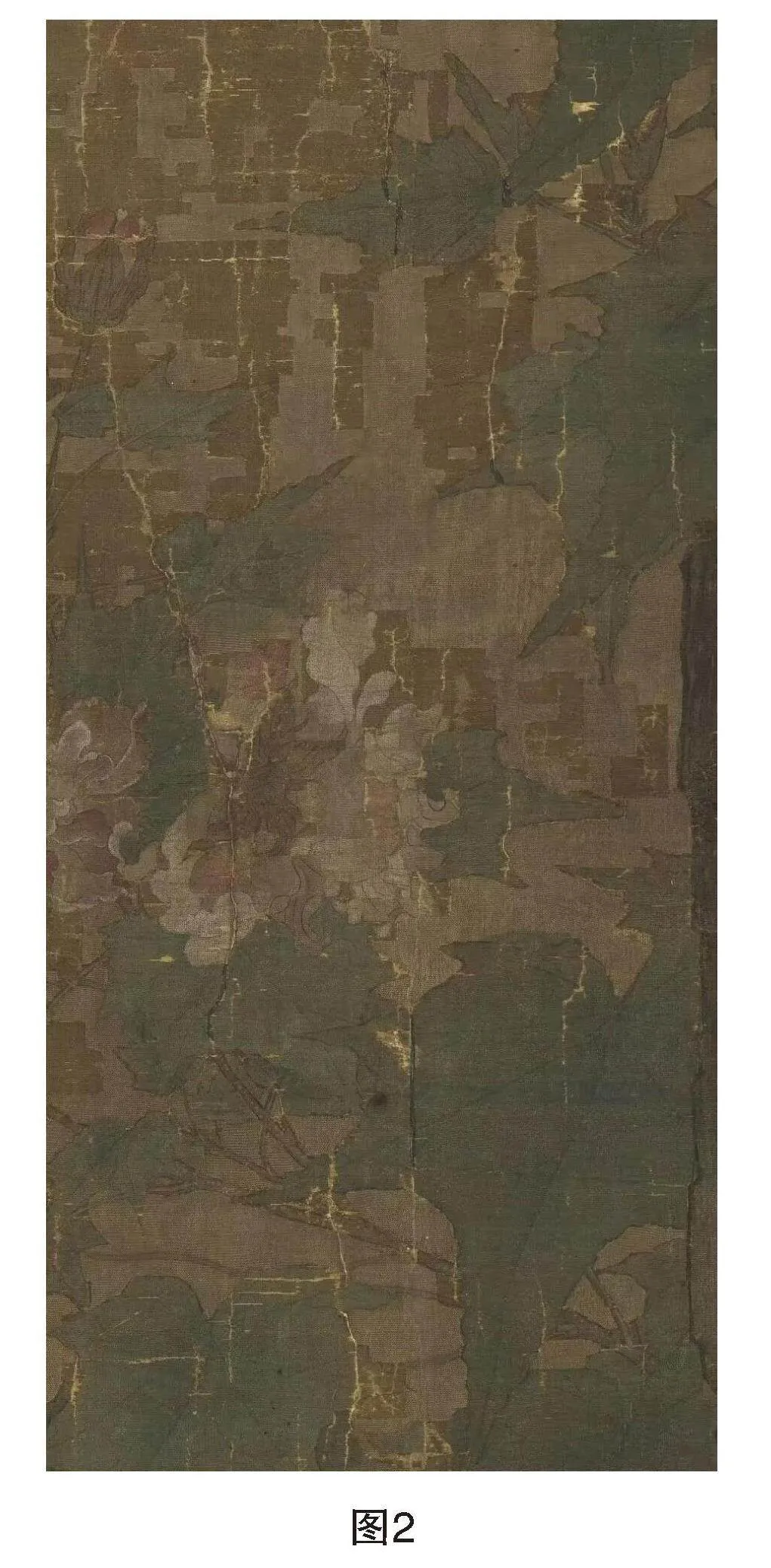

在植物的处理上,整个芙蓉花的处理更是精彩,以湖石左边芙蓉花花叶为例。左边花叶为了凸显单片花叶的叶尖和叶根的关系,在勾线上前重后轻,叶子为了表现前后虚实关系,前后的线条重度不一,前重后浅,甚至有的已经依稀看不见了线条,只留下颜色分染之后的朦胧之意,上下叶子的关系处理也是如此,或显或藏,无一相同,风姿绰约,整个芙蓉浅淡朦胧却生机盎然,将浓浓的秋意渲染了整张画面(见图2)。

(三)色彩虚实

色彩有冷暖之分,不同的颜色给人以不同的感觉和视觉享受。画面的色彩组合和风格既描绘客观事实又表达作者的主观情感。宋代的绘画受到儒释道三种学派的影响,要求对对象的结构,内心个性做出全面的剖析,从而试图达到“天地与我并生,万物与我为一”的境界。同时,宋代的审美风格更加偏向于典雅、柔美[3]。

《秋庭婴戏图》整体画面颜色淡雅,人物面部延续了唐朝的绘画风格,以赭石加曙红分染,再罩以肤色,用蛤粉画出三白,体现立体感。头发用墨多次分染,触及发梢处淡墨分染,均匀过渡直到若有若无,虚实有度与皮肤衔接自然。小孩衣服在设色上处理成白色与红色,和圆凳的黑形成对比,右面的圆凳、太湖石、杂草、芙蓉、雏菊的颜色处于同一饱和度,后面的芙蓉花叶用淡石绿赋色在双钩线条之外,在叶心部覆盖一层厚厚的石青,叶面边缘处用石色加草绿过渡,显出叶子的质感与空间。芙蓉花则近乎使用没骨法,用极淡的线条勾出外形,在赋色之后使之若有若无。整个左侧向上延伸的枝叶也是隐隐融入底色,或隐或现。花瓣边缘用胭脂分染,底部用蛤粉浅浅覆盖,层次分明。而右下方的雏菊画法与芙蓉花如出一辙,尽显其高超的花鸟画造诣,实在精彩。北宋米芾说石头有瘦、漏、透、皴的特点。亭中之石瘦而挺拔,其上三两洞,破其板正,且无任何装饰,画者皴染并用,使其瘦而不薄,用墨罩之,使其隐于人后,太湖石皴染并用浑然一体,形成一个完整的画面。画面当中人物红白黑三种颜色的强烈对比与背景湖石植物的柔和含蓄形成鲜明对比,一动一静,一虚一实相得益彰。

整个画面的颜色虚实处理丰富,跨度巨大,却显得异常和谐。作者不论是对人物还是庭院物体的刻画都充分显示了色彩在空间处理和画面情绪表达中的可能性。整个画面的赋色在作者处理下显得淡雅而柔和,充分体现了小孩的天真与庭院的宁静,这也是此图最大的审美价值所在。

二、结束语

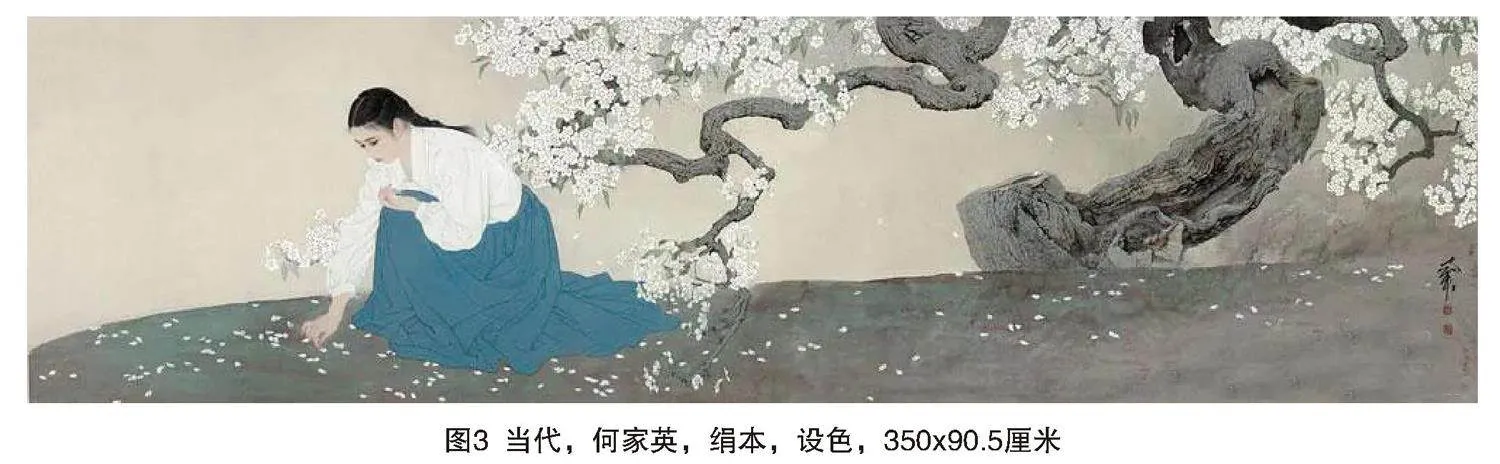

北宋以来的中国传统艺术,强调思想与感觉,注重天人合一,即所谓的由感上升到思,重视生命的感受,重视生命智慧的传达。在绘画意境中,虚可以转化为实,实可以转化为虚,虚虚实实,流转延绵。画面在这种动态的运动中逐渐融合为一。《秋庭婴戏图》不论是在构图设想上还是在人物、物品技法的处理上都极其具美感,整张画面以虚显实,以实显虚,用笔细致严谨但又不缺轻松灵动之意,虽为工笔人物却又饱含写意之趣。篇幅典雅,意境深远。这对于当今工笔人物画沉迷于制作而忽略艺术趣味具有很高的借鉴意义,当代画家何家英的作品《落英》与《秋庭婴戏图》有异曲同工之妙。作者描绘了一个少女在落花纷飞的时刻赏花的场景。画面融写实风格与东方诗意于一体,工笔与写意结合,颜色清雅明朗,虚实结合,留白给予人无限的遐想(见图3)。

艺术从生活中来,并以时代性来反映生活,反映当代人的精神高度。这就给予了当代艺术家以思考,如何在当下复杂的社会环境中以怎样的心态和应对方式创作出适应时代需求,反映时代特色的艺术作品,从而从不同角度、不同层次反映出当下的时代精神与时代特色,引起观赏者的共鸣。只有这样,一幅绘画作品的社会价值才能得以实现,当这件艺术品具有时代性,同时就具有了生命力。画者要在研究前人的传统的基础上,思考如何在形、色、线这些基本的元素上准确表达生命的本质,提高自己的绘画技法和审美水平,创作出把握时代脉搏的作品。

参考文献:

[1]张廷波.宋代婴戏图发展形态与两宋人口政策变化关系考证[J].美术研究,2023(01):29-32+41-46.

[2]刘泓艺.论“虚实相生”对中国传统绘画时空观念的影响[J].中国美术,2019(03):128-131.

[3]朱良志.中国传统艺术的人文价值[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2013(01):1-7+201.