叫了一辈子老大姐

2024-07-29赵絪

母亲高昭一比父亲赵俪生大3岁,她像对待孩子一样,照料着父亲。我们见过父亲撒娇、耍赖的时候,却压根见不着母亲如妻般的温婉、娇媚。她照料父亲、关爱父亲时,流露出的是一种慈母般的眼神。

两个人有时争辩,父亲实在没退路时,只消一句:“谁让你是我的老大姐呢?”就等于认输了,别指望他说一句“我错了”。

母亲一听这句话,立马偃旗息鼓,绝不穷追猛打。

母亲在她生命最后一年多的时间里,却突然变成另一个人。

母亲不再给父亲端茶喂药,而是支使他伺候自己:“给我倒杯茶来。”“去给我拧个热毛巾。”“把咱们吃的药数出来,倒到小盒里。”

每天一进门,父亲就把我们拉到一边说:“你们的妈她虐待我啊,骂了我半宿,不让我睡觉。”

我们审母亲:“你又骂他了?”母亲一脸无辜:“我什么时候骂他了?你们是知道的,我这辈子从来不说一个脏字。”

确实,在我们面前,母亲表现得还是那么宁静安详,丝毫看不出虐待父亲的迹象。

父亲可冤死了:“她都在半夜骂我。”

“你耳朵聋,她嗓子哑,她出不了声,你怎么听到的?”

“她抱着我的头,冲着我的耳朵眼儿骂。”

从父亲日渐消瘦憔悴的面容上看,他不像在无中生有。

于是,我和大姐分别把他们带回自己家,一般是父亲跟我走,母亲跟大姐去。可过不了三五天,二老就都不干了,闹着要回自己的家。于是我们再把他们送回去,反复折腾,我们也疲惫不堪。

父亲闹,我们已经习惯了,适应了,也摸着了一点对付他的方法。可母亲闹,真有点让人措手不及,不知该如何处理。大夫告诫我们:“老人突然改变以往的生活习惯,不是个好兆头,你们要密切注意。”

可和父亲那副憔悴的面容相比,母亲显得亢奋,不像要衰竭的模样。

2006年9月1日凌晨,妹妹在电话中急促地催我:“你快回来,咱妈不行了。”

等我赶回家,母亲已穿好老衣,十分安详地躺在床上,面容如生前一样。大姐赶回来接走父亲,丧事由我与妹妹来料理。

临出门,帮办丧事的工作人员说:“让老先生再看一眼老太太吧。”

父亲径自迈出大门,摇摇手,头也不回地说:“不看了,我也活不了几天了。”

那一刻,我觉得父亲真有点薄情。可想想这一年多,老太太把他收拾得也够可以的了,便又释然。

母亲走后,父亲反而精神了许多,能吃能睡,人也胖了,恢复了以往的状态。可恨的是,他见人就要诉说母亲生前怎样折腾他,骂了他些什么,让我们这些正处于丧母悲痛中的女儿实在受不了。

一天,等客人出门,我们姐妹仨同时冲进卧室,立在父亲的床头,声泪俱下地痛斥起他来:“你有完没完?我们的妈她死了。她伺候了你68年,就这最后一年,她病了,她痴呆了,你就不能担待担待?她糊涂了,你也糊涂了?你怎么就不念她的好呢?你怎么这么没良心啊?”

父亲从未经历过3个女儿高度一致的痛斥,也有点紧张,等缓过神来,他说:“既然你们都说我错了,那就是我错了,我再不数落你们的妈了。”

这是我们第一次听见父亲说“我错了”。

但没过几天,我就发现,是我们错了。父亲从此就像瘫了似的,彻底垮了,终日沉浸在对亡妻的思念中,念念叨叨、自言自语的全是他们这一生相依相扶的往事,说到凄凉处,竟打着哭腔,让人觉得十分惨然。

这时我才顿悟,老太太不傻,她感到自己的生命已临尽头,想着怎么才能让这个不会自理的老伴继续活下去,别依赖自己,离不开自己,于是开始训练他自己倒茶,自己拧毛巾,自己服药,同时折腾得他恨她、不想她,这样他才能往前看,继续活下去。

我们把母亲编织了一年多的网给撕碎了,父亲清醒了,明白了,可生命也走到了尽头。他仅仅比他叫了一辈子“老大姐”的母亲多活了一年零三个月。

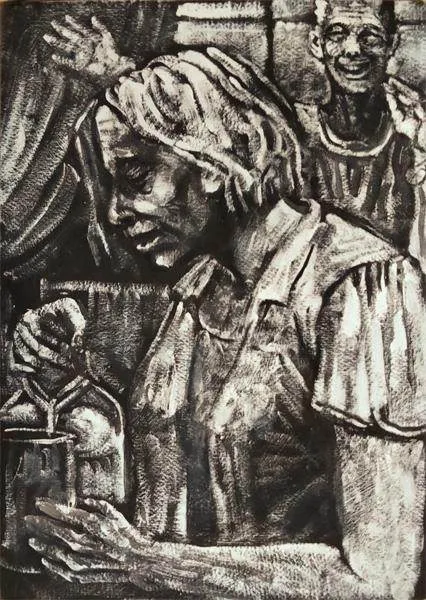

(马 执摘自山东画报出版社《我的母亲》一书,宋德禄图)