荣格心理学之 “ 共时性 ” 现象与《周易》感应思想的贯通

2024-07-20李文荣

【摘要】学者们往往将荣格提出的“共时性”现象与《周易》中“感应”的思想进行比较与研究。而“共时性”与“感应”之间的关系绝非表面的一个简单对比。荣格从自己的个案、体会以及跨文化比较研究的角度,阐释了“共时性”这种有意义的巧合现象背后,其实是有深层的哲学背景,而这与《周易》哲学的感应思想以及其背后的心性论与本体论不谋而合。对“共时性”与“感应”之间关系的研究不应该流于表面,而其背后涉及的《周易》哲学深层的心性论及本体论内涵才应该是真正需要探讨的。

【关键词】荣格;共时性;感应;《周易》

【中图分类号】B221 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)26-0060-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.26.019

共时性原则(Synchronicity)是瑞士心理学家荣格(C·G·Jung,1875—1961)在研习《周易》后提出的理论,此原则不仅在荣格分析心理学中具有连接意识与无意识的作用,也架起了西方心理学与《周易》哲学之间的桥梁。

关于共时性原则与《周易》之间的关联,学者们的研究主要集中在三大方面:第一,指出二者之间有关联,如彭贤教授在《荣格与〈易经〉》一文中指出,“荣格揭示的同时性现象,与《易传》所说的感应关系相同,应该属于感应之列” ①;第二,从心理学视角关注“共时性”与感应之间的实践性,如申荷永教授与高岚教授在专著《荣格与中国文化》中,专门论述了共时性与《易经》之时中,他们认为,“《易》之探赜索隐、钩深致远、极深研几、感而遂通,皆体现于荣格深度心理学的专业实践” ②;第三,提及二者之间的关系涉及哲学领域,如成中英先生认为荣格“提出的‘同时性’观念,用《易经·系辞上》的话来讲就是‘寂然不动、感而遂通’” ③,并指出荣格的共时性原则是主客观之间的先天配合,是莱布尼茨的“预定和谐”(Pre-estalisheHarmony)观念。诚然,成中英先生对于共时性原则与感应之间的联系已经触及本体论的领域,但是关于二者背后的哲学依据仍是浅尝辄止。

另外,莫瑞·斯坦(MurrayStein)也认为荣格的共时性原则涉及形而上的领域,认为荣格“把共时性看成世界‘非因果秩序’的广义概念,这是荣格的宇宙论陈述” ④。各位学者都在自己的专业领域给予了“共时性”与感性之间关系的肯定论述,但是其背后真正的哲学机理才是需要进一步挖掘与探讨的。其意义可能不仅仅局限于东西方文化交流方面,而是一方面以他者视角重新审视《周易》哲学,另一方面又有利于荣格分析心理学的哲学理论构建。

一、共时性与感应

在论述共时性与感应的关系之前,首先要厘清二者的定义。荣格认为共时性现象“指的是某种心理状态与一种或多种外在事件同时发生,这些外在事件显现为当时的主观状态有意义的巧合,或者主观状态是外在事件的有意义的巧合” ⑤。共时性现象可以归结为三类:

1.观察者的心理状态和外在的客观事件即时相合。而没有任何证据表明外在事件和内在的心理状态有因果关系,而且由于时空的心理相对性,这种联系甚至是不可设想的。

2.心理状态和发生在观察者的知觉领域之外(空间距离)的外在事件相对应,外在事件只是在随后才得到证实。

3.心理状态和还不存在的未来事件相对应,未来事件由于时间距离,只能在随后才能得到证实。⑥

共时性现象主要有以下几个特点。首先,主体心理状态与外在客观存在的相合。荣格自己的病人在治疗的关键期,在梦中梦到一只金色的甲虫,当梦者讲述此梦的时候,窗外出现了一只金龟子,荣格抓住小虫的那一刻,梦者发现这就是自己梦中的甲虫。荣格的这位病人是理性至上的人,是一种实在论的生活态度,“当‘金龟子’从窗户外面飞进来的时候,她的自然存在就冲破了精神的控制,她终于开始了转变” ⑦。荣格病人梦中出现的甲虫与实际咨询中出现的金龟子二者之间并没有因果之间的关系,这时就是共时性现象的呈现,这其中是要有主体心理状态的参与。

其次,共时性现象以象的显现为凭借。荣格所谓的“共时性概念不解释任何事情,而只是表达有意义巧合的发生” ⑧,而这种表达必须要基于“象”的显现。如上述荣格病人梦中甲虫之象与外在的甲虫之象相合,这类事件就是要借助一个能够显现的象呈现所谓“有意义”的巧合。

最后,时间与空间的相对性存在。仍然是上述甲虫的例子,在空间上梦中的甲虫属于心理空间而现实中的甲虫属于物理空间;在时间上,梦中与现实也不是同时刻的,中间是有时间差的。因此,所谓的“共时”并不是同一时间发生的很多事情,而是某一种“象”穿越时空在主体面前看似偶然性非因果性地出现,这种意象显现往往带有一定的超前性或是滞后性。所以,“共时性现象证明了,在异质的、没有因果联系的过程之间存在着同时发生的有意义巧合;换句话说,它们证明了一个观察者感知到的内容同时可以被外在事件所表达,而且它们之间没有任何因果联系。从此我们可以推断出,心理不能处在空间中,相反空间是相关于心理而存在的。同样,心理也不能处在时间中,时间则相关于心理而存在” ⑨。

对于感应的解释可以从三个层次去理解。首先,主体对外在客观现实做出相关的反应。《荀子·解蔽》说:“心者,形之君也,而神明之主也。” ⑩心是人身体的主宰,是“总包万虑”的。在《说文解字》中,“感”与“应”都从“心”,就单从字形字义来看,感应发生在主体中,以心为载体。《汉书·礼乐志》言:“《书》云:‘击石拊石,百兽率舞。’鸟兽犹且感应,而况于人乎?况于鬼神乎。” ⑪主体作为自然界与社会中的主体,必然会与周围的世界发生关联。自然界的山川河流或花草虫鱼,社会中的人伦道德或人际关系,这些都是作为主体的人能动地去感应到的事实,是最自然与平常的事情。

其次,以象作为媒介的动态思维模式。《系辞传》有言:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。然圣人之意,其不可见乎?’子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。’”言外之意是说没有了象的义理就像无源之水、无根之木一样,只剩下生硬的语言文字;当然离开了义理去谈象,象也只是一堆令人迷乱的符号,正如王弼在其《明象》中所言:“尽意莫若象,尽象莫若言。”因此,在《周易》的系统中,作《易》者与赞《易》者们会通过各种各样的象,将自然界的四时更迭、日月星辰、山川河流、花草虫鱼等等以及人类社会的各种物质生活与精神生活纳入《周易》的卦象之中。因此,在一个卦中隐藏着过去、现在以及未来的信息,这是象对于时空的显现,是一种动态活泼的显现。《系辞传》曰:“是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响,无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此!”正是象的这种非单一性、非僵滞性的动态形式,才使得主体在感应时能够居一室可知天下事。因此,象是感应发生的必要条件。

最后,超越主体的无心之感。《世说新语》中记载:“殷荆州曾问远公:‘《易》以何为体?’答曰:‘《易》以感为体。’殷曰:‘铜山西崩,灵钟东应,便是《易》耶?’远公笑而不答。” ⑫换言之,外在物体在没有主体参与的时候也是可以相互感应的。《中孚》卦中“鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之”,在其背后表达的其实是阴阳二气“感应以相与”。如果以阴阳二气相感应的角度观之,《周易》以阴阳为基础,那么整个《周易》体系是离不开感应的,这似乎将感应上升到了一个本体论的层次。

通过对共时性概念与感应的把握,不难看出,共时性与感应之间的确有着深层的链接。首先是主体的参与,共时性是荣格分析心理学的概念,心理学必然会涉及主体的参与;感应的发生也要有主体的互动。其次是共时性与感应现象都需要借助象来显现,象是一种可以跨越时空的活泼动态的表达。但是,感应在《周易》的背景之下还有更加哲学化、更深层的阐释,感应是阴阳二气相互作用产生的结果,涉及心性论与本体论的层面。而在荣格心理学中,共时性现象是作为一种非因果的偶然事件出现的。浅层视之,共时性现象似乎没有更深层的理论依据,其实这是把荣格分析心理学的概念割裂来看了。荣格在论述这类现象时指出:“有意义的巧合(共时性)似乎是建立在原型的基础上。” ⑬而原型是集体无意识的表达,在荣格分析心理学中,集体无意识存在于每一个主体心中。虽然荣格不主张自己的概念哲学化,但是其对于集体无意识概念及其原型的论述其实已经达到了心性论甚至本体论的层面。对其概念敏锐的人应该都注意到了这一点。英国的荣格心理分析师雷诺斯·K·帕帕多普洛斯(RenosK.Papadopoulos)认为荣格理解自己的作品是基于“经验”的,建立在临床观察之上,并且,坚定地否定自己的作品是哲学的推理与抽象集合,这与荣格极力为自己的作品争取合法地位有关。既然这样,“任何哲学的内容都应该在荣格的作品中被摒弃,因为它们都是‘哲学推测’” ⑭。

荣格在十几岁时就广泛阅读过古希腊、古罗马哲学的内容,还涉猎过近代哲学家黑格尔、康德、叔本华、尼采等人的著作以及东方哲学,在荣格全集中也随时可见其对于柏拉图、莱布尼茨、康德等人作品的引用,甚至荣格援引中国哲学概念中的“道”,涉及《道德经》《庄子》《周易》等著作。正是因为荣格对于哲学的敏感度,才使得其概念包括共时性概念的论述可以放在哲学语境之下。

二、从本体论看共时性与感应

荣格认为,“共时性不是一个哲学观点,而是一个经验概念” ⑮,换言之,“共时性现象”只是更高的“存在”的一种显现。当提到让共时性显现的方法的时候,荣格认为《易经》中的“大衍筮法”以及用硬币的“金钱筮法”都是“共时性”的显现。而在这背后,荣格认为是中国天人合一的观点,是“用意义的相等来解释客观世界的过程和主观心理状态的同时发生。换句话说,同样的实在既表现在客观世界也表现在主观世界” ⑯。荣格敏锐地察觉到“共时性”作为一种现象其背后有着一个哲学基础,在荣格的理论中,“共时性”是原型的表达,而原型是负责组织荣格提出的“集体无意识”这一概念的形式因素。荣格认为集体无意识是人类所共有的,而集体无意识自己是没有办法自我显现的,这就需要借助原型来表达,原型的表达形式就是“原型意象”。

除此之外,荣格认为原型不仅仅是“先验心理秩序的一种可内省地辨认出的形式” ⑰,甚至在心理世界以外的客观世界也存在这样的形式,所以,当内在的原型与外在的原型在某一时间同时出现的时候,“共时性”这种偶然现象就发生了。在荣格看来,“共时性”是某种“绝对知识”或者“存在”显现的一种方式,这种现象是用因果关系无法进行逻辑证明的。因果关系是针对自然科学层面的绝对真理,而“共时性”是一种更高存在的显现,荣格认为,中国哲学中的思想,恰好是其理论最有力的支撑。荣格引用老子《道德经》第二十五章,“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大”。荣格借用卫礼贤对于“道”的解释,认为其是“无形”的,“它不出现在感觉世界,却又是感觉世界的组织者” ⑱。因此,在荣格看来,中国人观念中,所有的事物都存在着潜在的“理性”,而这正是“共时性”这种有意义的巧合现象的基础。很明显,这是将“共时性”背后的“理性”或者说是“道”上升到了本体论的层面。

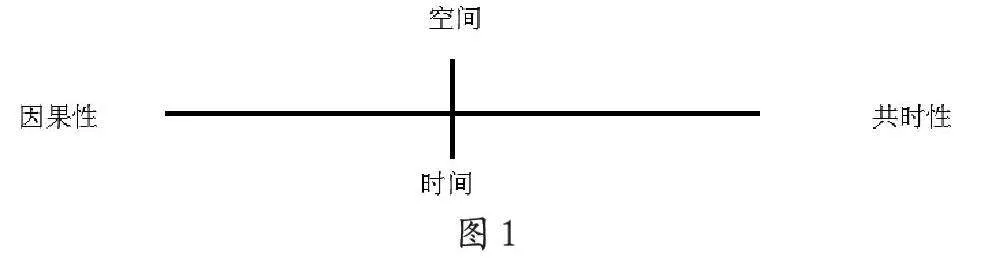

为了更进一步表达“存在”的统一性,荣格用“共时性”来弥补经典物理学的三个维度,时间、空间和因果关系。在物理学家泡利(WolfgangErnstPauli 1900—1958)的建议之下,荣格用能量的守恒和时空连续统来代替经典图式中的时间与空间的对立,于是有了以下图式(图1、图2)的演化:

荣格认为这一图式的演化,一方面满足了现代物理学的原则,另一方面也满足了心理学的原则,其实这一图式也与《周易》的宇宙生成论有很大的相似性与关联性。

《系辞传》曰:“是故易有太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”而图式中“不可毁灭的能量”其实就是“太极”本体,或者说是“道”。而“时空连续统”则是在“太极”的生化作用下形成的时间与空间的统一,类似于“两仪”,涵盖着后天世界的万有一切。正是因为在时空连续统的作用下,才会有必然性与偶然性的存在,也就是“因果性”与“共时性”这两种恒定与非恒定的关联存在,而“因果性”与“共时性”也是事物外显的象的内在原因。

张文智教授认为,“此图中‘不可磨灭的能量’可与《易经》哲学中的先天太极相配应;‘时空连续统’可与文王六十四卦卦序所揭示的变化模型相配应;通过效应而存在的恒定关联(因果性)可与《周易·序卦传》所描述的邻卦之间的关系相配应;‘偶然的非恒定关联对应或意义共时性’可与在占筮中得到的不同的卦之间的关系相配应,并由此探索无意识中的内容,因此,这一四位一体图旨在描述宇宙中可见的及不可见的运行因素之整体性” ⑲。至此可以看出,荣格认为外在于客观世界的秩序表达在人的内在世界也是同样存在的,这就完成了荣格心理学哲学上本体论的构建。

正是基于此,荣格分析心理学中最重要的概念“自性”也就成了其理论的基石。正如荣格的后学者唐纳·卡尔谢所说:“在深层潜意识的许多诸如此类的对立统一(coincidentaoppositora)之中,存在着一个中央原型,这个原型似乎代表了心灵中所有对立原则的统一原则,并且参与了所有元素激烈的动能。这个在集体心灵中负责组织统整的中央动能,即是荣格所称的自性原型(archetypeoftheSelf),既光明又黑暗。” ⑳这其实就很好地阐释了“自性”作为统合之统合的存在。

在荣格分析心理学中,荣格通过“共时性”现象说明了“自性”这种具有统合作用的原型的存在,从本体论的角度来看,“自性”具有“太极”巨大的创生性,也是一种动能,驱使着主体不断进行自我完善,不断调和意识与无意识之间的关系,使主体趋于平和。这样荣格分析心理学就在主体之内区分了意识与无意识这种对立的态度,需要靠“自性”去平衡这种态度,要靠“共时性”现象的显现来给无意识创造机会。而在《周易》哲学中感应思想一方面涉及主体直接与后天世界交互相感,这是直接面对主体与客体的关系。另一方面,通过感应背后的太极本体使得万事万物以及主体有了相感的基础,从而使得万事万物以及主体在动静之间调整自己的行为以合乎太极本体,这是直指主体内在本心的,这也是一个动态交互感应的模式。“太极”无形无象,是超越时间与空间的存在,所以《周易·系辞传》中所谓的“无有远近幽深遂知来物”是感应思想最直接的表达。张文智教授认为,“荣格分析心理学没有中国传统的‘气’或‘元气’的观念,故他仍用‘单子’说明宇宙本源。” ㉑而感应思想弥补了共时性原则理解的不足之处,感应思想更能以主体的视角来统观一个人的心理过程,而且主体可以直接与外在的“象”与内在的“象”产生互动,可以说是直达主体本心,当下就可以产生顿悟。诚然荣格在科学时代的背景之下,用“四位一体”解释宇宙本源的做法有其局限性,但难能可贵的是,荣格意识到了这种逻辑科学思维的局限性,用“共时性”原则连接“集体无意识”“自性”“原型”等概念,从而触碰到了哲学上的本体论,对人类心灵的构建有着莫大的贡献。

三、从心性论看共时性与感应

从本体论的角度来说,“道”存在于世界万有之中,人作为世界的一部分,人之心性也是接于“道”,本是一种“至善”的状态。《系辞传》有言:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也”,道本身无形、无象、无名,道不可见,而其德可见。好比阴阳消长、盈虚、刚柔、动静,这些都是“两仪之德在生”的表现,即“道之见”也。而“人之成道者,长生而生物,此即顺道致德之士也。故道出于太极,见于两仪,成于仁,全于性,唯性合乎道也。人生之性,受于中气,亦太极之元气。生而有之,全性则全生,成仁则成性,生全仁成,纯乎道也,故归于太极” ㉒。由此观之,人的心性是本乎“太极”抑或说是本乎“道”的。“就心、性、情之间的关系而言,心只是一心,而一则受之先天,谓之性;一则禀诸后天,谓之情。” ㉓从心、性、情这种先后天层次来看的话,《周易》哲学中的感应思想以及荣格的共时性原则是有其层次的。在感应的思想中,表面的层次是主体与外在客观世界感应的过程中被外物所牵累的现象,深层的层次是主体可以内观自己的心性,不易受外物所累,更多的是主体不断做工夫而达到的一种圣贤境界。在荣格的共时性原则中,表面的层次是主体被外在事物所牵累表现出不正常的心理状态,深层的层次就是主体通过“象”的共时性显现链接意识与无意识,主体的态度发生改变,具有疗愈的作用,从而不断去合于自性,主体不断进行自性化的自我完成。

从感应的思想观之,“阴阳二气,随时盈虚,而人之祸福亦随其行为及念头而变易” ㉔。主体在与后天世界相“感”的过程中,会生出各种各样的念头,因此,也就产生了吉凶祸福,所以,《系辞传》曰:“吉凶以情迁。”虽然《周易》哲学以及全卦中内含深刻的阴阳相感理论,但是,《咸》卦最具有代表性。“咸感也,皆也。感主分言,皆主合言。分则相慕而发于至情,合则相和而归于至性,至性至情生之机。” ㉕《咸》卦就先天而言,感应的发生是合乎主体的本性,是与“道”通为一的;而就后天而言,与后天之情状有关。因此,《咸》卦卦辞曰:“亨利贞,取女吉”,“元亨利贞”中少元,是有别于先天之天道的乾坤之意;而《咸》卦取兑与泽的象是用少男少女来比喻后天重情这一道理。后天世界“有动则情见,故发育必因所遇,忧乐必因所受,缘于两者之相感。感而善,则为和谐而成佳偶。感而不善,则为仇敌而成怨偶” ㉖,这是说明后天世界《咸》卦之用在相感,是发乎情的。而《咸》卦上兑下艮,山本是崇高之象,而泽是低洼之象,现在山与泽颠倒,有损上益下的意味,所以人道法之就应遵循中庸之道,成己成物,和内外之道,致天下和平。《咸·象》曰:“君子以虚受人”“卦象艮在下善止,兑在上善润。止而润,如止水明镜,虽实犹虚,故多受物。君子以之自虚其中,而后能受人。因己之情而照人之情,因我之性而鉴明物之性,是即彖辞所谓观其所感之观,必由虚中得来,虚则灵,虚灵不昧以应万物” ㉗。从主体心性的角度观之,感应的思想一方面是主客体产生的感应,受到后天情状的影响;另一方面则是主体可以用“艮”抑或是“止”的工夫,内观心性从而达到感通的境界,感通于本体之道,使得主体内在实现真正的自由状态。诚如张文智教授所言:“从‘憧憧往来,朋从尔思’可知,人心时时在忙碌不息,易为尘垢、杂念所扰,故若要证得天道性命之本体大源,必自‘洗心’开始。” ㉘张文智教授从工夫论的角度论证了主体需要反求诸己,依《大学》之“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”做次第工夫,依《中庸》之“诚”洗心。

性与情之间的关系,正是因为有先后天的区分,所以,人在面对后天世界复杂纷扰的事物之时,性与情往往会产生割裂,心性也容易随着后天情状发生改变,这也是很多心理疾病发生的机制。就心理学的角度而言,由于人具有社会性,除了受到本能的影响之外,还会受到文化与个人成长经历的影响。人一旦进入社会与家庭,就是进入后天世界,就会受到后天世界的影响与制约,先天心性就容易被后天情状所蒙蔽,人的情也随着不同的境遇发生变化。荣格用“自性”这个概念来说明主体具有一种先天的心性,而主体在与外在客观世界交互的过程中,自己的内在世界也会遇到“情结”或是“阴影”,所以很多时候主体的情绪情感并不能自己控制,反而被“情结”或者“阴影”所控制,在心理学上表现出病态的歇斯底里、强迫症、抑郁症甚至精神分裂等等,这些都是先天心性被后天情状蒙蔽的表现。

四、结语

综上所述,荣格的“共时性”原则与“感应”都是以“象”作为媒介动态,进而呈现一些用因果理论解释不了的现象。也正是其中有主体灵明心性的参与,才使得天地人三才能够打通,给了主体“与天地合德,与日月合明,与四时合序,与鬼神合吉凶”的可能。而“共时性”原则的提出,完善了荣格“四位一体”的理论,使得其心理学有了哲学的高度,也明确了作为个体的人在“自性”这种统合之统合的作用下可以对自己的行为做出修正与调整,这其实就是《周易》哲学中“执其两端用其中”的“心性论”的心理学阐释。“共时性”原则与因果性原则等共同构成的四位一体,打通了主体的内在原型与外在物理世界原型的沟通,从而证明了一种“原型本体论”的存在。这与《周易》哲学中的太极本体有异曲同工之妙。但是毕竟“原型本体论”是为了证明人类共同都存在一种“集体无意识”,是荣格分析心理学的基石;它本身的局限性在于以心理学的视角说明的时候往往让心理学爱好者觉得其理论过于神秘,而当以哲学视角去诉说的时候,荣格自己又强调其心理学理论是一种经验科学。其实与其说是经验科学,不如说是异于“因果理论”的另一种“科学”。所以,从《周易》哲学的视角对荣格分析心理学进行贯连反而更加清晰,尤其是从“感应”的视角串联“共时性”原则,能够抽丝剥茧地完成从本体论到心性论的贯通。

注释:

①彭贤:《荣格与〈易经〉》,《周易研究》2003年第2期,第24页。

②申荷永、高岚:《荣格与中国文化》,首都师范大学出版社2018年版,第133页。

③成中英:《易学本体论》,商务印书馆2020年版,第301页。

④(瑞士)莫瑞·斯坦著,朱侃如译:《荣格心灵地图》,立绪文化事业有限公司2017年版,第281页。

⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑮⑯⑰⑱(瑞士)卡尔·古斯塔夫·荣格著,关群德译:《心理结构与心理动力学》,国际文化出版公司2018年版,第355页,第359页,第299页,第362页,第362页,第300页,第349页,第308页,第352页,第333页。

⑩荀子著,方勇、李波译注:《荀子》,中华书局2015年版,第345页。

⑪(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书·礼乐志第二》,中华书局2012年版,第959页。

⑫(南朝宋)刘义庆著,余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》,华正书局1989年版,第240-241页。

⑭(英)雷诺斯·K·帕帕多普洛斯编,周党伟、赵艺敏译:《荣格心理学手册》,中国人民大学出版社2019年版,第9页。

⑲㉑张文智:《论〈易经〉哲学与荣格分析心理学之间本体生成论的贯通》,《国外社会科学前沿》2021年第4期,第10页,第11页。

⑳(美)唐纳·卡尔谢著,彭玲娴、康秀乔、连芯、魏宏晋译:《创伤的内在世界》,心灵工坊文化事业股份有限公司2018年版,第49页。

㉒列圣:《易经证释·图象·第一部》,正一善书出版社2005年版,第277页。

㉓㉔张文智:《从〈易经证释〉之本体生成论看“继善成性”说》,《周易研究》2018年第5期,第61页,第64页。

㉕㉖㉗列圣:《易经证释·经文讲义·第五部》,正一善书出版社2005年版,第6页,第46页,第46页。

㉘张文智:《感而遂通、化成天下——〈周易〉中的感通思想探微》,《孔子研究》2020年第2期,第26页。

参考文献:

[1](瑞士)卡尔·古斯塔夫·荣格.心理结构与心理动力学[M].关群德译.北京:国际文化出版公司,2018.

[2](英)雷诺斯·K·帕帕多普洛斯编.荣格心理学手册[M].周党伟,赵艺敏译.北京:中国人民大学出版社,2019.

[3](瑞士)莫瑞·斯坦.荣格心灵地图[M].朱侃如译.台北:立绪文化事业有限公司,2017.

[4]申荷永,高岚.荣格与中国文化[M].北京:首都师范大学出版社,2018.

[5]成中英.易学本体论[M].北京:商务印书馆,2020.

[6](美)唐纳·卡尔谢.创伤的内在世界[M].彭玲娴,康秀乔,连芯,魏宏晋译.台北:心灵工坊文化事业股份有限公司,2018.

[7]列圣.易经证释[M].台北:正一善书出版社,2005.

[8](南朝宋)刘义庆著,余嘉锡笺疏.世说新语笺疏[M].台北:华正书局,1989.

[9]荀子著,方勇,李波译注.荀子[M].北京:中华书局, 2015.

[10](汉)班固撰,(唐)颜师古注.汉书·礼乐志第二[M].北京:中华书局,2012.

[11]彭贤.荣格与《易经》[J].周易研究,2003,(02):19-27.

[12]张文智.从《易经证释》之本体生成论看“继善成性”说[J].周易研究,2018,(05):57-65.

[13]张文智.论《易经》哲学与荣格分析心理学之间本体生成论的贯通[J].国外社会科学前沿,2021,(04):3-16.

[14]张文智.感而遂通、化成天下——《周易》中的感通思想探微[J].孔子研究,2020,(02):19-29.

作者简介:

李文荣,女,汉族,山东济南人,博士研究生,贵州省委党校专业技术七级岗,研究方向:中国哲学、易学哲学、应用心理学。